“三高”已经成了中老年人的常见病症,数以亿计的患者每天都奋斗在抗“三高”的一线。然而即便如此,因“三高”诱发相关疾病而丧生的人仍然不计其数。

为此,许多患者急于求成,一心想要尽快降低“三高”,只求它越低越好。但血压、血脂、血糖降得太低真的更有利于健康吗?

高血压是心脑血管疾病的重要危险因素,降低血压有助于减少心脑血管疾病的发病率和死亡率。但血压并非越低越好,低血压同样可能诱发脑卒中。

当血压过低时,没有足够的动力推动血液流动,容易导致

脑供血不足

,轻者可能出现头晕、眼黑、无力等症状,严重者甚至发生晕厥或休克。

同时,缓慢的血流容易导致

血栓

形成,如果患者本身存在脑血管狭窄,就容易增加

缺血性脑中风

的发生风险。尤其高血压合并

冠心病、年龄>65岁、有缺血性脑卒中病史

等危险因素时,低血压更加危险。

所以,老年人降血压

不能一味追求正常范围

,年龄大者,可适当放宽要求。但具体降到什么程度合适,需由医生判断。

低血压有急、慢性之分,

急性低血压

多出现在大出血、急性心梗、严重感染等患者身上;大多数情况下,低血压都是缓慢发生的。而在

慢性低血压

中,有一种低血压

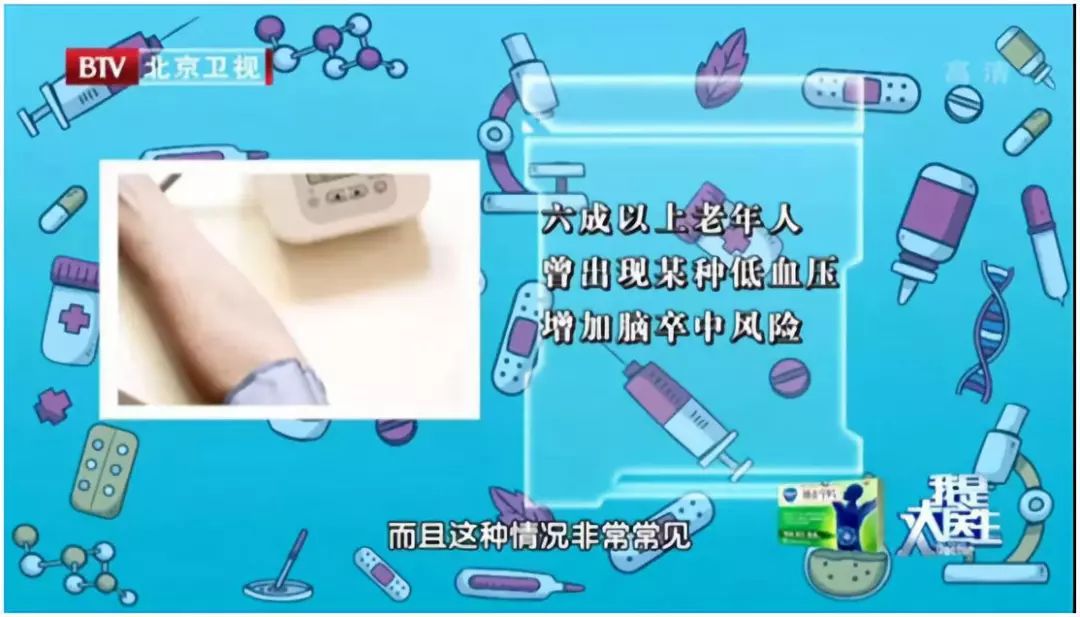

60%的老年人都有过

,它就是

体位性低血压

。

人体血压有一个自我调节机制,卧位时血压偏低,站立时为了让大脑供血充分,血压会迅速有所上升。一般来说,健康成人不会感到不适,但老年人血压调节能力减弱,就容易存在体位性低血压。

此外,

高血压患者

可能更容易出现体位性低血压,因为除年龄外,降压药使用不当也会导致血压调节能力下降,增加脑卒中风险。

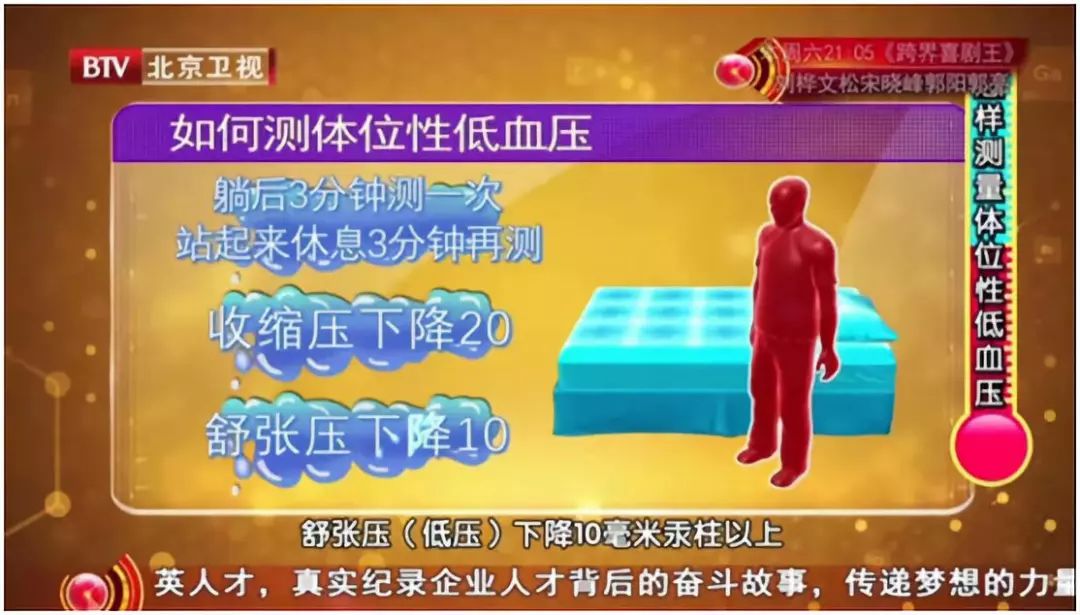

平卧休息3分钟,躺着测量一次血压;起身后休息3分钟,再测一次血压。

如果

收缩压下降超过20 mmHg,舒张压下降超过10mmHg

,说明可能存在体位性低血压。

如果低血压是由

疾病

(帕金森、原发性甲减、糖尿病等)、

药物

(抗抑郁药、血管扩张剂等)引起的,应及时诊治疾病,与医生沟通用药。

高血压患者因用药剂量大出现低血压时,最好在家和医院都监测一下血压状况,避免“白大衣效应”影响,再遵医嘱调整药量。

老年人、高血压患者

在改变体位时,如:蹲-站、坐-站、卧-站,

动作一定要缓慢

。此外,不要吃得过饱、出汗后及时补水等,也有助于避免体位性低血压。

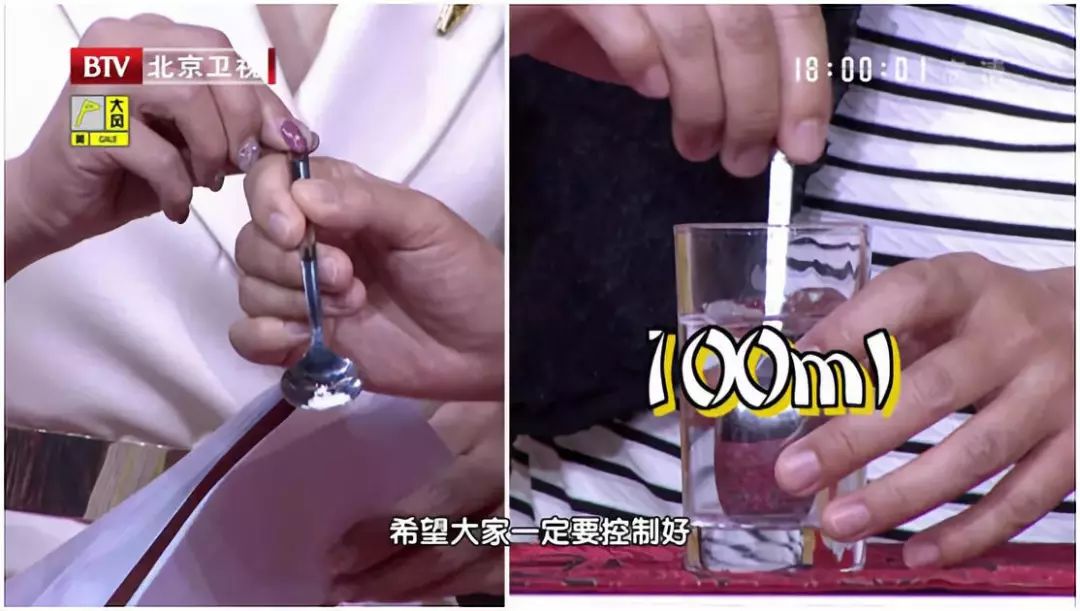

发生低血压时,可以喝一杯

淡盐水

,能快速补充血容量,促使血压上升。

血脂指标中,与心脑血管健康密切相关的就是胆固醇,大家都希望降低坏胆固醇、升高好胆固醇,以此降低心脑血管疾病风险。但如果坏胆固醇太低,或好胆固醇太高,反而可能适得其反。

有研究对96043名平均年龄为51.3岁的国人进行了长达九年的随访,共发现

753例脑出血事件

。

同时研究发现,坏胆固醇水平在

70~99mg/dL和≥100mg/dL

的人,发生脑出血的风险相当;而

<70mg/dL的人

,发生脑出血的风险

显著增加

。

与坏胆固醇水平在70~99mg/dL的人相比,坏胆固醇在50~69mg/dL的人群,脑出血风险

升高65%

,而<50mg/dL的人群,风险更是

升高169%

!

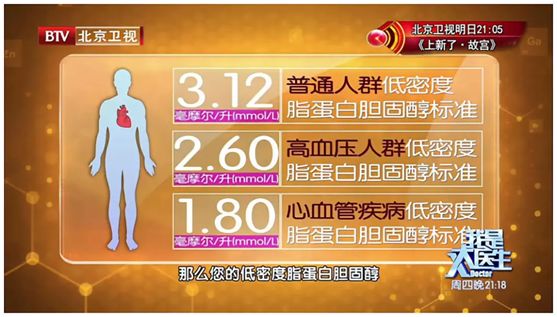

可见,坏胆固醇并非越低越好。一般来说,健康人群的坏胆固醇低于3.12mmol/L即可;心脑血管疾病高危人群低于2.6mmol/L;极高危人群低于1.8mmol/L即可。具体以医嘱为准。

哥本哈根大学的一项研究表明,

好胆固醇水平极高的人群

,

男性

死亡率比正常人群

约高106%,

女性

约高68%

。

英国皇家维多利亚医院的首席顾问更明确指出,当好胆固醇含量

超过2.3mmol/L

时,其对

心血管的保护作用会下降

,甚至开始增加伤害。

无论是好胆固醇还是坏胆固醇,都不能过高或过低,相对来说,

维持两者平衡

才是保护心脑血管健康的有效手段。

①控制摄入量

:

控制饮食中的胆固醇、饱和脂肪酸的摄入,适当减少

动物油、

植脂末(奶精)等的摄入

。

②降低胆固醇吸收:

适当增加可溶性膳食纤维、植物甾醇的摄入,如:燕麦、糙米、豆类、小麦胚芽、麦麸、杏仁、花生等,有助于减少胆固醇吸收。

③护好肝脏:

胆固醇主要在肝脏中转化为胆汁酸,想要维持正常的胆固醇代谢,肝功能正常很重要。平时应减少熬夜、喝酒、盲目用药等伤肝行为,可适当多吃优质蛋白、维生素C/E,Ω-3脂肪酸,有助于保护肝脏。

④适当补充益生菌:

无

论是肝脏合成还是食物摄入的胆固醇都需经过小肠吸收,所以肠道健康对于胆固醇的平衡也具有至关重要的作用。平时可适当多吃酸奶、奶酪、豆豉等发酵食品,也可补充益生菌制剂。

目前,我国成人糖尿病患病率达11.6%,

约1.6亿

;糖尿病前期人群达50.1%,即

每2人中就有1人

处于糖尿病前期。糖尿病并发症众多,不仅会增加结直肠癌、肺癌、胰腺癌等多种癌症风险,其危害还遍布全身。

为此,高血糖患者越发重视降糖,但如果降糖不当,很可能诱发凶险的低血糖。如果高血糖的危害用年来计算,那么低血糖的危害就是

以小时计算

。

血糖是人体能量的重要来源,身体各组织、器官的正常运转都需要糖提供动力。一般来说,糖尿病患者空腹血糖应控制在

4.4~7.0mmol/L

,如果

低于3.9 mmol/L

,就被称为低血糖,可出现

饥饿、出汗、手抖、头晕、心悸、眼前发黑

等低血糖症状。

不仅如此,糖尿病患者发生低血糖,还可诱发一系列严重后果,甚至导致死亡。

①诱发心脑血管疾病:

一方面,血糖浓度过低,心脑易缺血缺氧;另一方面,机体在低血糖时会分泌肾上腺素等调整血糖水平,这些激素会收缩血管,而老年人多有动脉粥样硬化、血管狭窄的情况,更易造成心脑缺血,增加心梗、脑梗风险。

②损伤心脏传导系统:

低血糖还可能损伤心脏传导系统,诱发

心律失常

,严重者可危及生命。

③导致神经系统损伤:

糖是脑组织的唯一能量来源,大脑对血糖感知非常敏感。发生低血糖时,大脑营养供应不足,会导致脑组织神经系统受损,易引起周围神经病变。长期如此,还可导致慢性认知功能损害,增加

老年痴呆风险

。

④导致肾脏损害:

肾脏有时也需要葡萄糖供能,如果血糖含量低,肾小球滤过率下降,易导致肾脏损害,降低肾功能,增加糖尿病肾病风险。严重的低血糖还可能导致急性肾功能衰竭,增加死亡率。

⑤诱发视网膜病变:

严重的低血糖可导致视网膜渗透压改变,小动脉压力增加,从而造成动脉破裂出血,影响视力。

此外,反复或长期低血糖还会影响血糖的

内分泌反馈调节机制

,导致患者不能及时感知到低血糖,出现

无症状低血糖

。由于不能及时发现,很可能导致患者昏迷,甚至休克。

发生低血糖时最重要的就是

及时补充糖分

。

轻中度低血糖患者

可立即吃点葡萄糖、蜂蜜、果汁,这三者中的糖是单糖,能直接被肠道吸收,升血糖较快。15分钟后监测血糖,若没有恢复到正常水平,应及时就医。

如果发生

严重低血糖

,出现抽搐、昏迷等表现时,家人不宜给病人喂糖水,否则可能造成窒息。此时应就近送医或尽快拨打120,静脉输注葡萄糖。

糖尿病人低血糖的原因很多,但主要有药物使用不当、饮食过度控制、运动量太大等,避免低血糖就要从这些方面入手:

①用药遵医嘱:

无论是口服降糖药还是注射胰岛素,都要谨遵医嘱,不得擅自增加药量。

②饮食控制有度:

虽然要严格控制饮食,但也不能过分,以免摄入不足诱发低血糖。建议

主食粗细搭配,多吃蔬菜,少吃多餐

,有助于平稳血糖。

③运动适量:

在不调整饮食和药量的情况下,运动量大幅增加也易导致低血糖。糖尿病患者运动时需量力而为、适可而止。

④避免空腹饮酒:

酒精会抑制肝脏产生葡萄糖,空腹过量饮酒很容易导致严重低血糖,建议喝酒前先吃点东西。但更建议滴酒不沾。

如果您想及时收到更多健康知识

简单三步,置顶大医生公众号吧~

☟☟☟