点击上方“

腾讯科技

”,选择“置顶公众号”

关键时刻,第一时间送达!

每一个孩子都可以打破“绝地天通”,通往更多可能的光辉之路。

文 /

姜帅

微信公众号 / 夸克点评

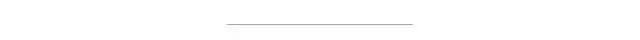

在苹果WWDC大会上,你除了能找到有意思的产品,还能碰见有意思的人,比如这次最年轻的参会者,来自墨尔本的10岁男孩Yuma Soerianto。他比去年的最年轻参会者——同样是来自澳洲的女孩Anvitha Vijay——年长了一岁。

以下是Soerianto的有关经历:6岁开始建网站,去年起开始关注移动端。苹果的一款适合儿童学习编程的应用Swift Playgrounds让他快速入门,后来他又从斯坦福大学的iTunes U Swift学到了更多。之后一年内,他在App Store上发布了5个应用程序。而在赶赴WWDC大会的20个小时路途上,他还创建了一款理财应用。

Soerianto已经不满足于闷头编程了,他在YouTube上建立了一个频道,名字就叫Anyone Can Code(人人皆可编程),目前收罗了五百多位订阅者,其中大多数是孩子。他表示,这个课程就是专门针对孩子的。

儿童学习编程已经不稀奇了。奥巴马就有一条语录“少玩些游戏,多学学编程”是专门针对儿童的,而谷歌、微软和苹果也都不惜重金,开发了专门针对儿童的编程学习软件,而且还都是免费的。在国内,上海大学今年三月举办的一场面向儿童的机器人大赛上,千余名选手里有100人是学龄前儿童,最小的只有4岁。

还是有一些次要因素可以干扰判断。比如很多“编程课”实际上只是益智游戏,比如很多孩子实际上是被游戏吸引而不是对编程感兴趣,比如儿童尚不能理解很多编程的复杂规则,只能对基本原理略知一二。而且还有对“网瘾”这头洪水猛兽的担忧,担心孩子过早接触互联网会有不良影响等等。

没错,像Soerianto那样既走正道又早慧的孩子,毕竟只是凤毛麟角。但是互联网和孩子的接触越来越紧密,接触电脑的孩子年龄越来越低,似乎已经不可避免,无论这种接触会带来什么影响。

麦克卢汉有一句为所有媒体人熟知的名言:“媒介即信息”。他的意思是形式即内容,一种特定的媒体形式,本身就是有内容的信息。按他的观点,长远来看,最重要的不是传播什么,而是怎样传播。

他的观点在互联网大行其道的今天有很强的解释力,比如手机碎片化阅读,不管我们读的是什么,这种阅读习惯都在塑造着我们。再比如网购,不管我们买的是什么,这种消费习惯都在塑造着我们。

互联网不仅来到了成年人的世界,也来到了儿童身边。而且这不一样,我们很多人是在长大以后才碰到互联网的,但是儿童从一出生起,就被互联网包围了,此所谓“互联网原住民”。互联网会对他们有什么影响?他们对互联网又会有什么影响?

这个题目不新鲜。上世纪二十年代,有一波“电影与青少年”的研究很热门,当时的电影非常像今天的互联网,给人们造成了巨大的感官冲击。其中美国佩恩基金会资助的研究影响最大,奠定了其后的媒介与儿童研究的基础。究其要旨,大概不外乎研究电影对儿童世界观形成的影响。

学术上的事且不管它,但是互联网的交互性和渗透性,又是电影不能比的,它对儿童势必带来比电影更深远的影响。

学习编程,似乎是儿童在互联网面前最积极主动的一种反应了。儿童不可能在成人程序员的水平上掌握编程,不过,让他们理解编程的基本精神是没有困难的,而程序是整个互联网的后台基础。

可以预见,编程会越来越容易学,帮助儿童学习编程的软件会越来越多,这些软件的界面会越来越友好,越来越为儿童喜闻乐见,越来越多的孩子会掌握编程的基本方法,市面上将会有越来越多的产品出自孩子之手。

乔布斯曾说,“这个国家的每个人都该学习编程,因为它教你怎样思考。”其实一个人不懂编程也可以思考,或者学习历史也可以教你思考,编程无非代表了一种特定的思考,这种思考的逻辑更严密。

教育和其他的产品一样,成本相应最低、收益相应最高的那些教育产品,总是会得到最广泛的普及。编程越来越像这样的产品了,这也意味着越来越多的孩子将会拥有更强大的逻辑能力,以及与之相应的开发设计能力,而他们总会长大成人。

互联网不仅仅是编程,对孩子来说,它还意味着游戏,意味着社交,甚至将来还意味着校园和课堂。这些东西会怎样改变他们,不好妄加猜测,但是和编程一样,这些东西如何把自己烙在成年人身上,就会更用力地把自己烙在孩子们身上。