《史記·秦始皇本紀》原文:

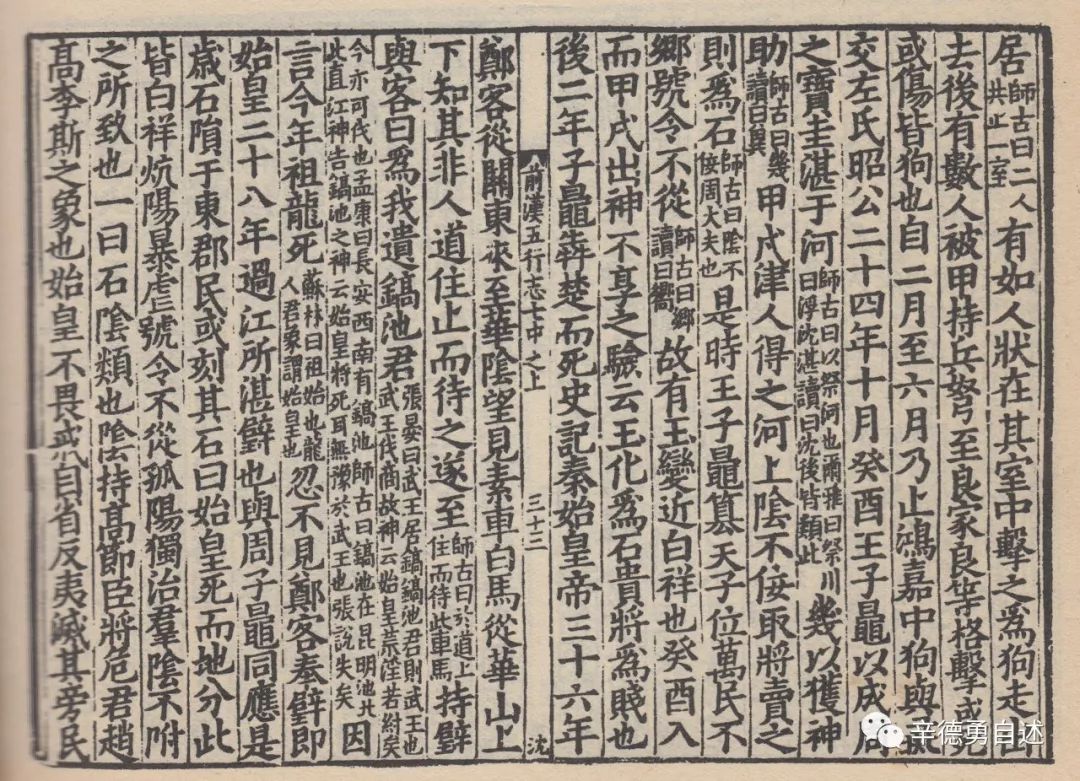

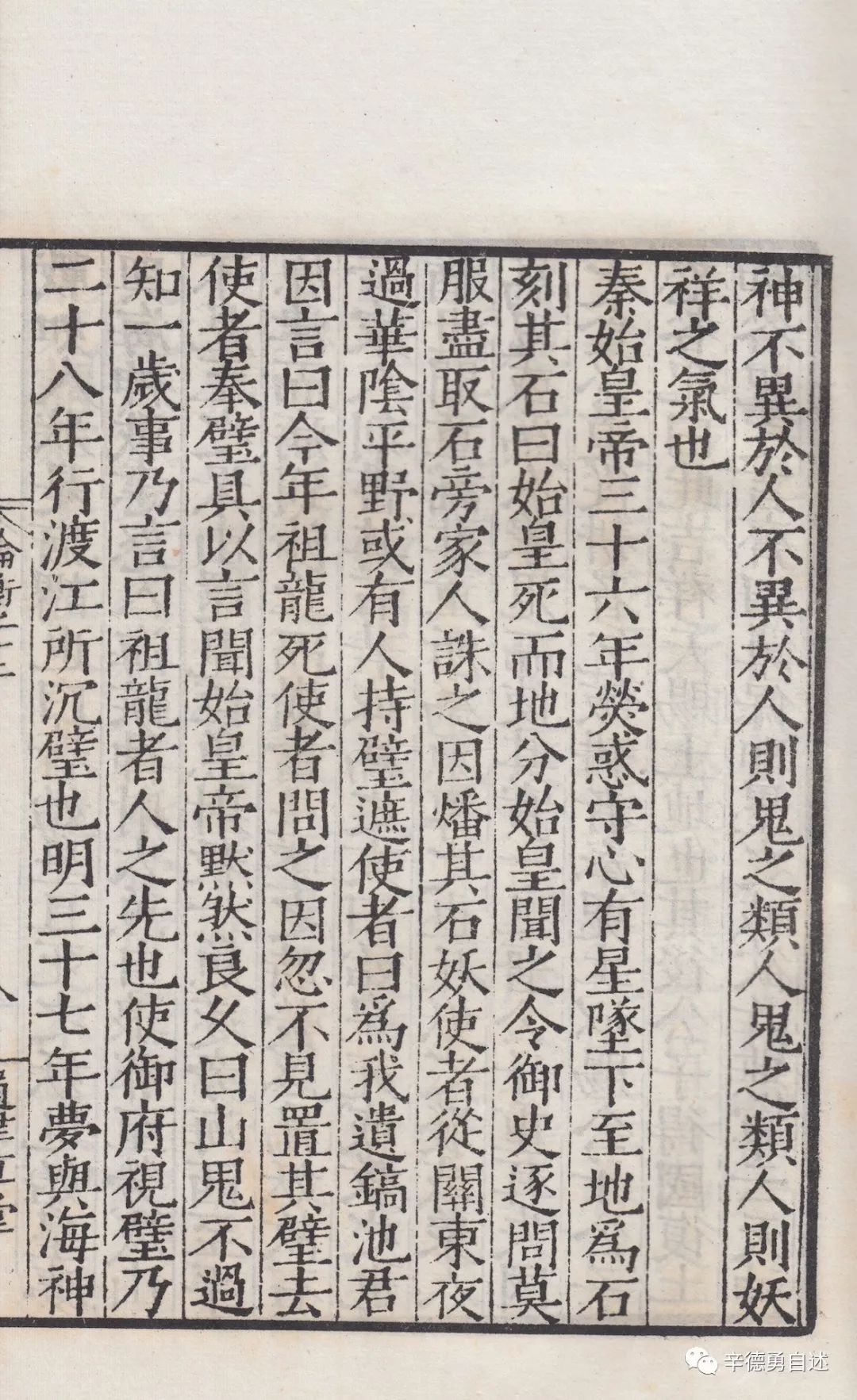

三十六年,熒惑守心。有墜星下東郡,至地爲石,黔首或刻其石曰“始皇帝死而地分”。始皇聞之,遣御史逐問,莫服,盡取石旁居人誅之,因燔銷其石。始皇不樂,使博士爲《僊真人詩》,及行所游天下,傳令樂人謌弦之。秋,使者從關東夜過華陰平舒道,有人持璧遮使者曰:“爲吾遺滈池君。”因言曰:“今年祖龍死。”使者問其故,因忽不見,置其璧去。使者奉璧具以聞。始皇黙然良久,曰:“山鬼固不過知一歲事也。”退言曰:“祖龍者,人之先也。”使御府視璧,乃二十八年行渡江所沈璧也。於是始皇卜之,卦得游徙吉。[1]

其中“今年祖龍死”這句話,今中華書局新點校本無校勘,然而,聯繫上下文,卻可以看到,其中存在很明顯的問題,文字或有譌誤。

〖今案〗

《史記》這段內容文字雖長,但前後一貫,記述的衹是一件事情,即秦始皇三十六年先是有子民刻字於隕石,詛咒嬴政身死地分;繼之,其秋復有從關東西歸的使者在華陰平舒道被人攔阻,令其轉交玉璧給秦始皇(滈池君),同時言“今年祖龍死”。此舉此言,令秦始皇大爲不悅,於是求神問卜,以游徙來禳禍避害。不過,這衹是我的總結歸納,單純就現在所看到的文本而言,還有很多細節,需要分析說明。

首先,“滈池”又書作“鎬池”,在今西安城西南的西周豐、鎬兩城之旁,這一點並沒有什麼疑問,考古發掘也證明了其實際情況,關鍵是這裏的“滈池君”指的是誰?

《史記》三家舊注有如下解說:

集解

服䖍曰:

“水神也。”張晏曰:“武王居鎬,鎬池君則武王也。武王伐商,故神云始皇荒滛若紂矣,今亦可伐也。”孟康曰:“長安西南有滈池。”

索隱

按:

服䖍云水神,是也。江神以璧遺鎬池之神,告始皇之將終也。且秦水德王,故其君將亡,水神先自相告也。

正義

遺,庾季反。

滈,湖老反。《括地志》云:“滈水源出雍州長安縣西北滈池。酈元注《水經》云‘滈水承滈池,北流入渭’。今按:滈池水流入來通渠,蓋酈元誤矣。”張晏云:“武王居滈,滈池君則武王也。伐商,故神云始皇荒滛若紂矣,今武王可伐矣。”[2]

上面這些注解,可以歸結爲兩種說法,下面逐一予以疏釋。

第一種說法,服虔、司馬貞主之,乃謂“滈池君”爲滈池之水神,即云《史記》這裏是講江神把秦始皇二十八年嬴政渡江時所沈入江水的玉璧送給他這位滈池的水神,按照司馬貞的發揮,即“告始皇之將終也。且秦水德王,故其君將亡,水神先自相告也”。司馬貞所說“其君”是指秦國的君主。這種說法與秦始皇的聯繫,衹是說這位水德之國的君主即將死亡,故江水之神預先將這一訊息告知於滈池之神。至清人梁玉繩撰著《史記志疑》,專門考訂《史記》的文字,仍然固持此說[3]。

第二種說法,張晏、張守節主之,因周武王嘗居處於鎬京(又書作“鄗京”),而鎬京與西周的豐京一樣,都毗鄰滈池(或書作“鎬池”,這不僅歷史文獻記載清楚,現在還都有考古發掘的遺址可以進一步證實其事),故云“滈池君”係指周武王。這種說法與秦始皇的聯繫,用張晏的話來說,是“武王伐商,故神云始皇荒滛若紂矣,今亦可伐也”。

這兩種說法,有一項共同的缺陷,或者說是窒礙不通的地方:即不管“滈池君”是指滈池之水神,還是指西周的武王,在華陰平舒道攔阻關東西來使者的人,是讓他把玉璧送給“滈池君”,但他卻把玉璧呈送給了秦始皇,而且秦始皇也很自然地接受了這塊對他的精神造成巨大打擊的玉璧和使者傳遞給“滈池君”的那些話。

正因爲此言此事給秦始皇的心靈帶來嚴重的衝擊,他纔會通過卜卦,決定以“游徙”的方式爲之禳解,並在這下一年亦即秦始皇三十七年大年初三(十月癸丑)即啟程東南巡行,遠遊會稽。結果,爲消災弭禍的出行,反而招致災患,這位千古一帝就死在了西返咸陽的路上[4]。並觀秦始皇接下來的這一番舉止,尤易理解前述兩種舊注實在不合乎情理。

對這兩種舊注,清人姚範對提出了明確的否定意見。

姚範對服虔、司馬貞一說的批評,原文如下:

《索隱》之云蓋本《春秋後傳》。按《後書·襄楷傳》注:樂資《春秋後傳》曰:“使者鄭客入函谷,至平舒,見素車白馬,曰:‘吾華山君,願以一牘致滈池君。子之咸陽,過滈池,見一大梓樹,有文石,取以扣樹,當有應者,以書與之。’鄭客如其言,見宫闕如王者居,謁者出受書,入有頃,云‘今年祖龍死’。”此事殆未可信耳。[5]

案上述《春秋後傳》語,文句一如唐李賢等注《後漢書·襄楷傳》,略無差誤[6]。據唐劉知幾《史通》的記述,李賢等引錄的《春秋後傳》,其作者樂資係晉著作郎,“乃追采二史,撰爲《春秋後傳》。其始以周貞王續《前傳》,魯哀公後至王赧入秦,又以秦文王之繼周,終於二世之滅,合成卅卷”[7]。這裏所說的“二史”,是指《戰國策》和《太史公書》,然而李賢等注《後漢書·襄楷傳》引述的這段《春秋後傳》,卻既不見於《戰國策》,也未見於司馬遷的《史記》,而觀其致牘於大梓樹下滈池君的情況,與《史記》向秦始皇送璧傳話的記載有嚴重出入,顯然是別有來源(與樂資《春秋後傳》大致相同的內容,尚別見於晉人干寶的《搜神記》[8],稍後北魏酈道元在《水經注》中引述此文,文句雖與今本《搜神記》近似而與《後漢書》李賢注的引文有所差異,卻仍記作《春秋後傳》,不稱《搜神記》[9],可見今本《搜神記》這段內容應是以《春秋後傳》綴入,並非干寶書原文),二者不是同一性質的著述。澄清這一情況,便很容易判斷,司馬貞若是援用這樣的材料來證成“滈池君”爲水神之說,其本身就不夠謹嚴,首先還不是這個神話故事是不是可信的問題。

更進一步探究,則可以看到,司馬貞謂“江神以璧遺鎬池之神,告始皇之將終也”,實際依據的材料,並不是樂資的《春秋後傳》,在《漢書·五行志》中,我們可以看到如下內容:

史記:秦始皇帝三十六年,鄭客從關東來,至華陰,望見素車白馬從華山上下,知其非人,道住止而待之。遂至,持璧與客曰:“爲我遺鎬池君。”〔張晏曰:“武王居鎬,鎬池君則武王也。武王伐商,故神云始皇荒淫若紂矣,今亦可伐也。”孟康曰:“長安西南有鎬池。”師古曰:“鎬池在昆明池北。此直江神告鎬池之神,云始皇將死耳,無豫於武王也。張說失矣。〕因言“今年祖龍死”。忽不見。鄭客奉璧,即始皇二十八年過江所湛璧也。……是歲始皇死,後三年而秦滅。[10]

上文結尾“是歲始皇死,後三年而秦滅”這兩句話,應是《漢書》作者班固的記述,而這種說法顯然是錯誤的,“是歲”應書作“明年”,蓋嬴政病逝於秦始皇三十七年,而秦亡於其後三年也。除此之外的其他內容,舉與司馬貞《索隱》對比,可知小司馬所說,即參用《漢書·五行志》上述記載暨唐代初年人顏師古的注釋而來。

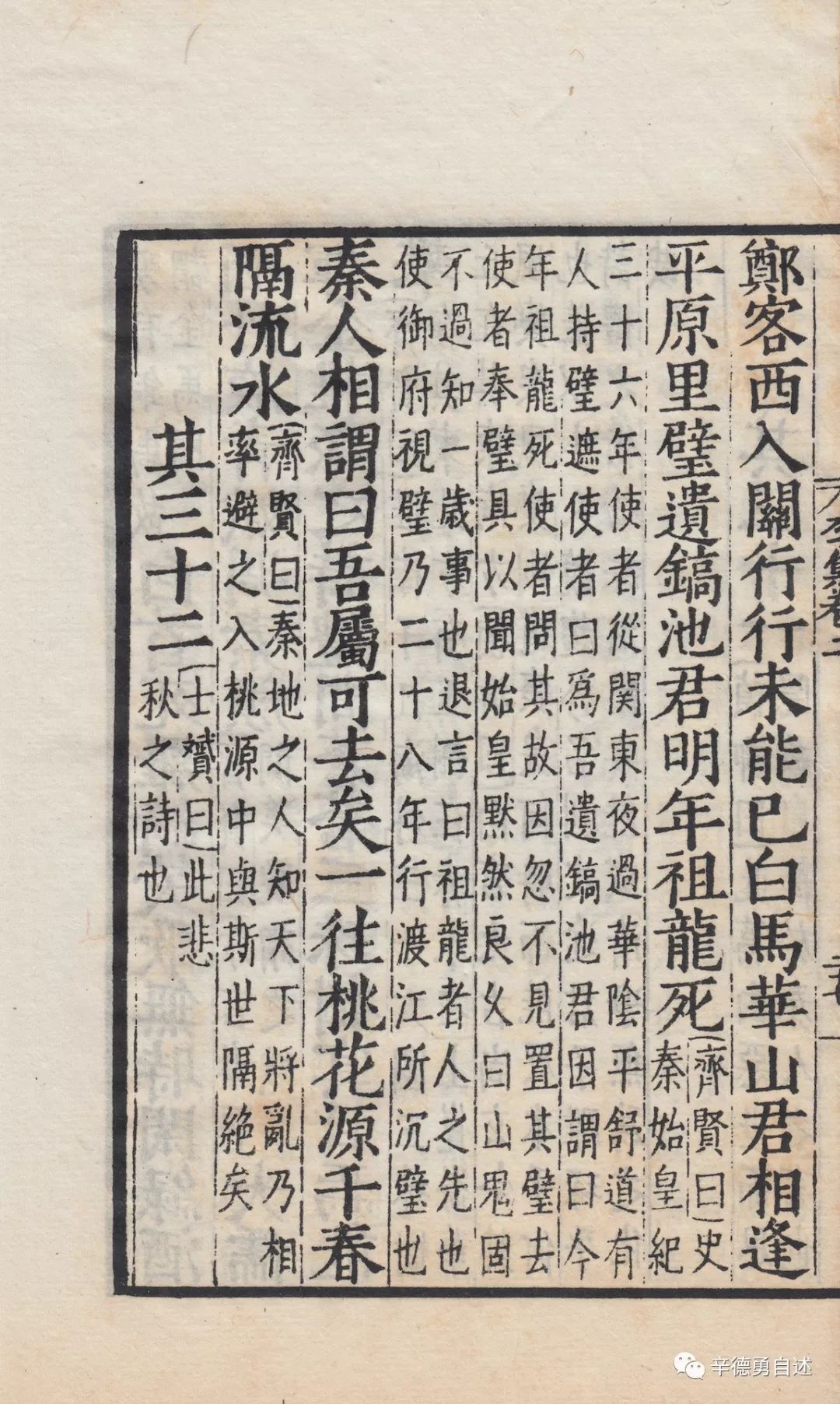

百衲本《二十四史》

影印常熟鐵琴銅劍樓藏

所謂北宋景祐本《漢書》

上面這段文字中開頭的“史記”二字,在《漢書·五行志》中還出現過許多次,顏師古曾認爲“此志凡稱‘史記’者,皆司馬遷所撰也”,也就是太史公所著的《史記》[11],但清人錢大昕等人早已否定了這種說法。錢氏稱“班《志》所云‘史記’,非專指太史公書”,蓋“古者列國之史,俱稱‘史記’”,而“史遷著書未嘗以‘史記’名之,即孟堅亦未嘗以‘史記’目《太史公書》,小顏(德勇案指顏師古)考之未詳爾”[12];稍後洪頤煊亦謂“此所稱‘史記’,當亦周秦人所記,非遷書”[13],劉寶楠亦云“‘史記’乃自古史官紀載之通名,……《春秋》前已有之,蓋列國之史撰記列國之事也”[14]。司馬遷謂孔夫子“因史記作《春秋》,以當王法”[15],所說“史記”與這相同,都是對史事載籍的一種泛稱。顯而易見,這種“周秦間人所記”的“史記”,要早於《太史公書》。

《漢書·五行志》這段標稱“史記”的文字雖然不是出自司馬遷撰著的《史記》,但與《史記》相關的記載,顯然屬於同一系統的文獻。這一點觀二者同云有人在華陰託路上行者送璧與“滈池君”這一紀事中就可以看得一清二楚,這也是樂資《春秋後傳》不同於《史記》、《漢書》的關鍵之處。《春秋後傳》講的是委託者倩人致牘於“滈池君”,同《史記》、《漢書》的差別是很明顯的。

不過《漢書·五行志》載錄的情況,與《史記·秦始皇本紀》的紀事,相同之中也有差異,其差異之處,主要是《漢書·五行志》記述倩人送璧者乃“素車白馬從華山上下”,而《史記·秦始皇本紀》刪去這一內容,衹是徒以“有人”稱之。這樣做,顯然是想要祛除原始材料中的神話色彩,使之更爲平實,可是卻因匆促未暇檢討而留下了明顯的罅漏,這就是使下文秦始皇所說“山鬼固不過知一歲事也”之語失去了前提條件,蓋“山鬼”云者本針對此委託者係“素車白馬從華山上下”這一情況而言,不然何以憑空將其指認爲“山鬼”?由此可知,《漢書·五行志》的紀事尚大體保存着某一“史記”的面貌,可以認爲基本上是在依樣鈔錄原文,稍有變易,也衹是文句的差異,不涉及實質性內容,而司馬遷在《史記·秦始皇本紀》中已經根據自己的需要對這一原始材料做了很大幅度的改寫,意在改變其神話傳說的性質。

特別需要注意的是,這一紀事的源頭,雖然是出自太史公之前另一神話色彩很濃的文獻,但這一文獻畢竟還是一種很正經的史書,正如明人陳仁錫所云,其書乃“歷代史官所記者是也”[16],這是我們在進一步深入認識司馬遷何以會采錄其事這一問題時所應清楚瞭解的一個重要前提。

瞭解到這一情況,再來對比分析上述樂資《春秋後傳》的相關內容,就不難看出,《春秋後傳》中“華山君”致牘“滈池君”的故事,顯然是從《漢書·五行志》的紀事中分化衍生而來。上述這些史籍的承繼衍化關係,可圖示如下:

弄清這些史料之間的或承或變的關係,我們纔能更加清楚地認識服虔、司馬貞之說的不合理性。這是因爲服虔所說,本來衹是一種直觀的理解,沒有什麼文獻依據,而司馬貞依據的《漢書·五行志》,分明是說那位在華陰託人送璧的人是“素車白馬從華山上下”,與小司馬所說“江神”是根本不搭界的。《史記索隱》中“江神以璧遺鎬池之神,告始皇之將終也”這兩句話,不過是對顏師古所說“江神告鎬池之神,云始皇將死耳”的照抄而已(至於“且秦水德王,故其君將亡,水神先自相告也”云云這些話,則是司馬貞自己附加的說明),而顏師古的解釋,顯然不符合《漢書·五行志》的原意。其實顏師古這一解釋,本是源自曹魏時人孟康。孟康對《漢書》相關紀事的注解,在顏師古的《漢書》注和裴駰的《史記集解》中雖然都沒有完整留存,但我們在南朝梁劉昭的《續漢書》注中卻可以看到,當述及此事時,孟康即有“江神反(返)璧”的說法[17]。牽連所及,以致後來還有人發揮演繹,以爲“秦水德王,故水神相告也”[18],這話就更是不着邊際了。

總之,姚範對這一派說法的批評,依據雖然並不可靠,但他的認識卻是符合歷史實際的,服虔和司馬貞的說法不足信從。

在主張第二種說法的張晏和張守節之間,曹魏人張晏已經把話講得很具體,而唐人張守節所著《史記正義》,本是兼疏劉宋裴駰的《史記集解》和司馬貞的《史記索隱》[19],其僅僅複述張晏的說法,即意味着他排除了服虔和司馬貞一說,沒有把“滈池君”視作“水神”。由於張守節衹是複述張晏的說法,姚範在批駁此說時,便衹是針對張晏指斥說:“張宴(晏)之解,殊爲乖謬。”[20]至於具體有什麼“乖謬”之處,姚範並沒有具體說明。

不過至少在我看來,這樣的解讀,未免過於迂曲。由滈池(鎬池)而觸及身居鎬京的周武王,再由周武王伐商而聯想到秦始皇類同殷紂王,再引申到嬴秦的覆亡,這一連串的瞎想,在《史記·秦始皇本紀》中都找不到絲毫跡象,太過於想入非非,姚範貶斥其“殊爲乖謬”,可謂恰如其分,是一種合情合理的判斷。

在批駁上述兩種說法之後,姚範提出了自己的推測:“余疑所云‘滈池君’即始皇也。”不過姚範對自己的推斷,沒有能夠做出具體的解說,衹是以“幽明理隔,未可測知”這樣兩句話含混地推卸了事[21]。

其實姚範把“滈池君”解作秦始皇,其最合理的地方,就是衹有這樣纔能夠合理地解釋受人之託傳遞玉璧給“滈池君”的使者何以會把這塊玉璧呈交到了秦始皇的手上,秦始皇也纔會大大方方地接受這塊玉璧,並且很自然地接受了傳遞給“滈池君”的言語。

用“滈池君”來代指秦始皇,是緣於此前一年剛剛動工興建的阿房宮。《史記·秦始皇本紀》記述其事云:

三十五年,除道,道九原,抵雲陽,塹山堙谷,直通之。於是始皇以爲咸陽人多,先王之宮廷小,吾聞周文王都豐,武王都鎬,豐、鎬之閒,帝王之都也。乃營作朝宮渭南上林苑中。先作前殿阿房,東西五百步,南北五十丈,上可以坐萬人,下可以建五丈旗。周馳爲閣道,自殿下直抵南山,表南山之顛以爲闕。爲復道,自阿房渡渭,屬之咸陽,以象天極閣道絶漢抵營室也。阿房宮未成,成,欲更擇令名名之。作宮阿房,故天下謂之阿房宮。隱宮徒刑者七十餘萬人,乃分作阿房宮,或作酈山。……於是立石東海上朐界中,以爲秦東門。[22]

這個阿房宮實際上是大秦帝國都城新建的正宮正殿,儘管直至秦始皇離世阿房宮也沒有完全建成,但這一宮室在秦始皇心中是具有特殊的神聖意義的,數十萬人的勞役,也使這一浩大的工程在世人心中留下了強烈的印象。

前此嬴政在秦始皇二十七年,“作

信宮渭南已,更命信宮爲極廟,象天極。自極廟道通酈山。作甘泉前殿,築甬道,自咸陽屬之”,即以極廟象徵天極並專門鋪築聯通酈山和雲陽甘泉前殿的道路

[23]

,再看此番修建連結九原與雲陽的直道,在阿房宮朝宮前殿建閣道“自殿下直抵南山,表南山之巔以為闕”,以及“

立石東海上朐界中,以爲秦東門”,還有

“自阿房渡渭,屬之咸陽,以象天極閣道絕漢抵營室”等等,通觀這一系列行爲,可以看出,在這些重大舉止的背後,應該潛藏着秦始皇貫通天地古今的宏大宇宙觀念,即以“溥天之下,莫非王土”爲基本出發點,將其宮室乃至整個大地上的設置與天上的星相對應起來,並設置溝通天地之間乃至陰陽兩界的樞紐和途徑;同時,將整個山河大地都看作是其宮室的延展,其北修直道直通九原與南建閣道直抵南山,可以看作是以都城宮室爲核心做出的南北軸線性標誌,

“東海上朐界中”的“秦東門”立石,

亦東西直對咸陽,是其東西軸線的標誌。

在這一空間背景下,秦始皇把都城中最核心的建築朝宮前殿亦即所謂“阿房宮前殿”,選定在渭河南岸西周豐、鎬兩京的故地,則正可以借助周天子“帝王之都”這一歷史因緣,增重其作爲普天之下千古一帝的神聖性

[24]

。在漢成帝即位之初,丞相匡衡和御史大夫張譚有一段奏言,談到天命與西周豐、鎬兩京的關係:

昔者周文武郊於豐、鄗,成王郊於雒邑。由此觀之,天隨王者所居而響之,可見也。……詩曰“毋曰高高在上,陟降厥士,日監在兹”,言天之日監王者之處也。又曰“乃眷西顧,此維予宅”,言天以文王之都爲居也。

[25]

這樣的認知,也可以看作是秦始皇以來傳承有自的看法。

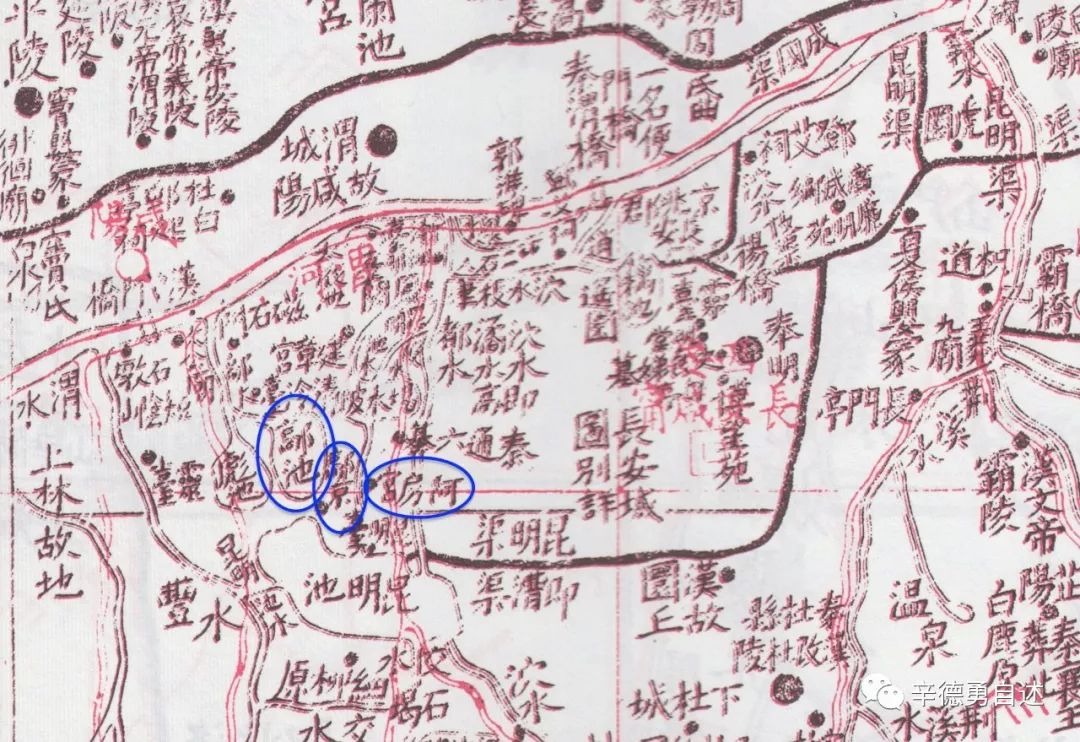

和西周的豐、鎬兩京一樣,

阿房宮這座如此神聖的宮室,也是建在滈池(鎬池)的岸邊,

這一點看一看楊守敬的《水經注圖》,便可以得到非常直觀的印象(案圖中遵循《水經注》的寫法,把“鎬京”寫作“鄗京”,把“鎬池”或“滈池”寫作“鄗池”)

[26]

,因而也就有了用“滈池君”指稱秦始皇的說法,即實際上是以“滈池”代指阿房宮,或者說是秦國的都城,“滈池君”就是“阿房宮主”或“咸陽城主”。由於相關紀事所設定的場景,是由關東來人向秦始皇當面陳述其詞,遣詞用句不能不有所忌諱,於是我們就見到了諸如“滈池君”這樣的說法。另一方面,就當時通行的稱謂習慣而言,如清人孫詒讓在校勘《戰國策》時所言:“戰國時多以國都爲稱,若《秦策》四稱趙王爲‘邯鄲君’,《韓策》三稱韓王爲‘鄭君’是也。”

[27]

明此通例,尤可見以“滈池君”代指秦始皇的合理性。

楊守敬《水經注圖》上的

阿房宮與鄗京(鎬京)、

鄗池(鎬池、滈池)

這樣,在把秦始皇代入其中之後,我們就能夠很通暢地解讀《史記·秦始皇本紀》這段內容,並清楚地勘破“今年祖龍死”這句話所存在的問題。

首先,秦始皇三十六年秋使者從關東來一事,是緊密承接上文所記黔首銘刻隕石云“始皇帝死而地分”的記載而展開的。這可以看作是一個預言,一條讖語,它給秦始皇造成了很大壓力,不得不設法破解。

此事發生未久,這位從關東西來的使者,就在華山腳下受人委託,給秦始皇(滈池君)帶來一塊玉璧,同時傳話說“今年祖龍死”。關於這個“祖龍”,曹魏人蘇林解釋說:“祖,始也。龍,人君象。謂始皇也。”[28]這樣的解釋,非常準確。可以看出,“今年祖龍死”是緊承上文“始皇帝死而地分”的另一個針對秦始皇性命的預言,或者說是另一條兆示其行將死亡的讖語,上下文脈,通貫無礙,而通暢地理解這樣的內容,是以準確釋讀“滈池君”的指向爲前提的。

正因爲“滈池君”就是秦始皇,秦始皇也清楚地知道“今年祖龍死”這句話是講給他聽的,使者轉來的玉璧正是送給他的(況且這玉璧本來就是自己八年前沉入江中以祭祀江神的。當時秦始皇是從南郡渡江,因“逢大風,幾不得渡”[29],故有此舉),而不是什麼不相干的滈池之水神或西周之武王,所以他纔會爲此憂心忡忡,像此前對待“始皇帝死而地分”的刻辭既燔銷其石、又寫詩弦歌爲之破解一樣,想把這些不祥之兆從自己身上引開。

面對即將降臨到自己頭上的災運,秦始皇前後講了兩句話,來爲自己排解。前面那句“山鬼固不過知一歲事也”,這裏暫且按下不表,先看後面所說的“祖龍者,人之先也”這句話是什麼意思。清初人顧炎武,對此曾做過很好的解釋,乃云:“謂稱祖乃亡者之辭,無與我也。”[30]換成今天講的大白話,就是秦始皇的意思是“已經死了的人纔會稱‘祖’,所以‘今年祖龍死’這句話跟我一丁點兒關係也沒有”。但這種胡話衹能是在臣子面前強充無事,既不能欺人,更無法自欺,所以他緊接着纔會卜卦出遊,以相規避。

需要说明的是,“祖龍者,人之先也”這句話前面“退言曰”的“退”字,近人徐仁甫嘗有考辨云:

“退”當作“復”,復言曰,承上“始皇黙然,良久曰”而言。篆文復字形與退字形相近易混。若作“退”,則與下“使御府視璧”不相連貫。[31]

這種說法,很有道理,但“退”字疑誤,更重要的原因,是如上所述,秦始皇這句話本來是講給臣下爲自己撐面子的,所以沒有“退言”的道理。“退”之與“復”,不惟篆字字形相近,隸書中也有書作“彳”旁者,字形同樣與“復”近似,易於混淆。不過若是改作“復”字,尚缺乏版本依據。今檢《論衡》引述此文,作“乃復言”[32],可知“乃”應係《史記》原文而本來書作“迺”字,蓋“迺”與“退”字亦形近易譌。太史公在上文先敘述“有人持璧遮使者曰:‘爲吾遺滈池君。’”繼之復記“因言曰:‘今年祖龍死。’”這裏以“迺言曰”云云承繼嬴政“山鬼固不過知一歲事也”這上一句話,其句式正與“因言曰”云云相同,而更“因”爲“迺”不過是修辭上的一種變換。因此,即使不徑行校改《史記》這一“退”字,至少可以增列一條校記,注明《論衡》引錄的異文。

《四部叢刊初編》

影印明嘉靖

通津草堂刻本《論衡》

秦始皇所說兩句話中前面的那一句“山鬼固不過知一歲事也”,是講捎話者不過是一個“山鬼”,而這種“山鬼”衹能預知當年的事情。顧炎武對此也有很好的解讀:

其時已秋,歲將盡矣,今年不驗則不驗矣,山鬼豈能知來年之事哉!

至於秦始皇講這句話的出發點,乃和“祖龍者,人之先也”那句話一樣,乃“皆惡言死之意” [33]。

秦始皇不僅對“今年祖龍死”這句話極爲厭惡,同時這句話也令他極爲恐懼。聯繫此前在秦始皇三十二年,“燕人盧生使入海還,以鬼神事,因奏錄圖書,曰‘亡秦者胡也’”,嬴政以爲“胡”即北方胡人,竟“使將軍蒙恬發兵三十萬人北擊胡,略取河南地”[34],能夠更加容易地理解這一點。

爲此,秦始皇便首先在臣子面前刻意貶抑說話者的身份,說他衹不過是僅能預知當年之事的小小“山鬼”,以消弭其權威性和影響力。實際上,這位“素車白馬從華山上”下來的人物,不僅不會是區區小鬼,而且還應該是一位堂堂正正的大神,東漢人襄楷依據《漢書·五行志》一類較爲原始的“史記”舉述此事,即對其以“華山神”稱之[35]。

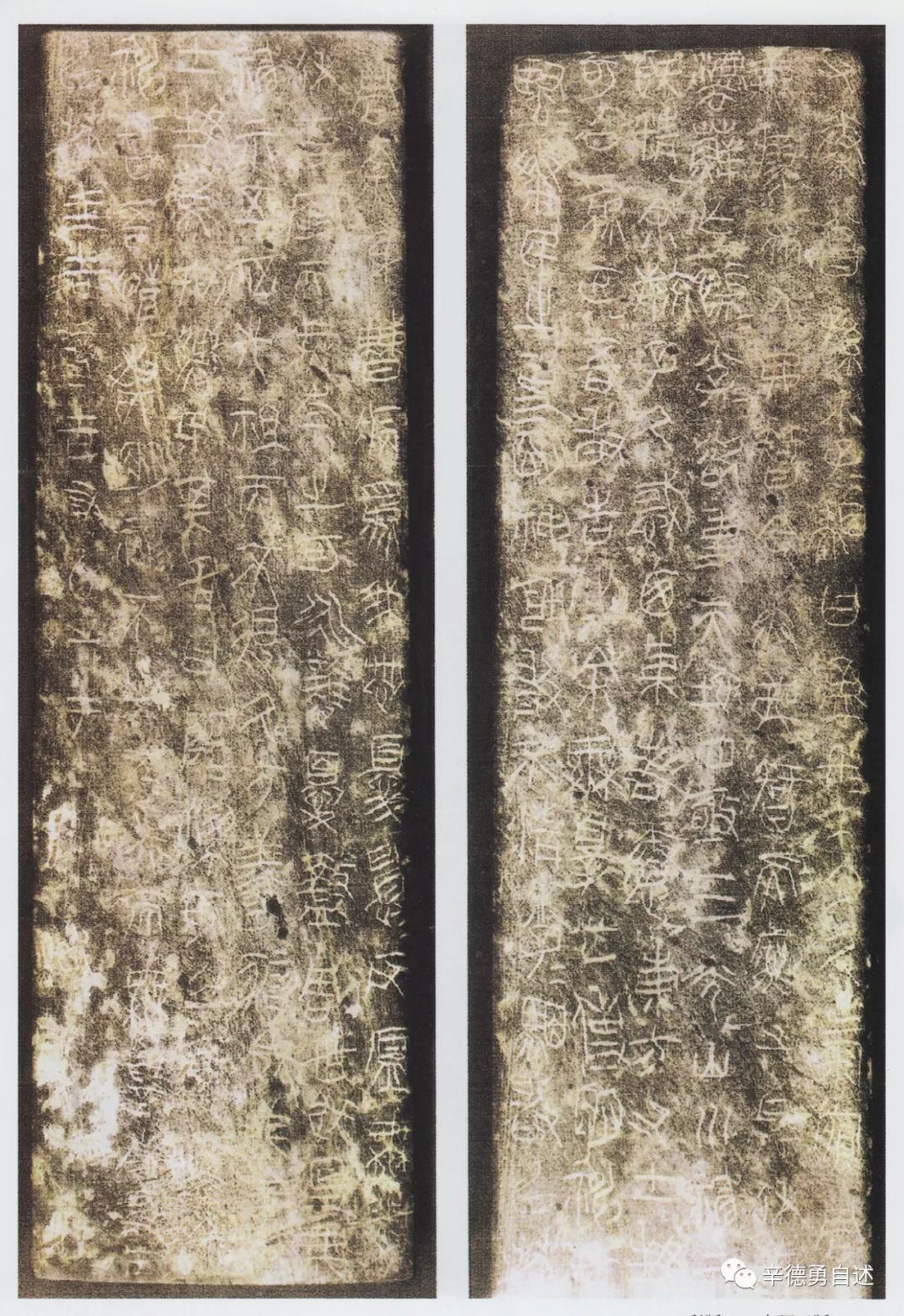

近年陝西華山發現

戰國秦駰禱華山

神玉版銘文

[36]

對於秦人來說,至遲從戰國以來,華山神就是一位能夠掌控人之生死的神祇,近年陝西華山發現的戰國秦惠文王駰因病祈禱華山神的玉版銘文,便是一件重要實物證據[37]。至秦始皇三十七年,嬴政從會稽返回的途中,“北走琅邪,道病,使蒙毅還禱山川”[38],這裏既以“還”字稱之,蒙恬衹能是率先還歸於關中,而聯繫秦惠文王的先例,他實際禱告的“山川”理應以華山爲首選。正因爲華山神具有這樣的神力,秦始皇纔會對他講出的“今年祖龍死”這句話惶惶不安,並在臣子面前努力裝出一副毫不在意的樣子。

問題是這位“素車白馬從華山上”下來的神祇,哪怕衹是一位小小的“山鬼”,哪怕他“固不過知一歲事”,“今年祖龍死”這一預言若是當真靈驗,就意味着秦始皇其人必死無疑,而且無論如何也拖不過當年年底。雖然顧炎武說“其時已秋,歲將盡矣,今年不驗則不驗矣”,這話很有道理,但當時畢竟還沒到年底。當時是以冬十月爲歲首,既已入秋(也就是業已進入七月),一年中剩下的日子最多也不會超過三個月(世間行用的曆書,以七、八、九三月爲秋),死期可謂迫在眉睫,還不如往後推延一下爲妙,那麼秦始皇爲什麼還要講“山鬼固不過知一歲事也”這種話呢?

與顧炎武同時的另一位考據大師閻若璩,看出了這句話的破綻,即今本《史記》的文字存在嚴重錯譌:

余嘗疑“今”字必“明”字之譌,證有二焉。一果三十七年七月始皇崩於沙邱(丘)平臺,其言驗。一始皇曰“山鬼固不過知一歲事也”,譏其伎倆僅知今年,若彼所云明年之事,彼豈能預知乎?幸其言不驗。可謂妙解,而苦無文字可據。今日讀李白《古風》詩云:“璧遺鎬池君,明年祖龍死。秦人相謂曰,吾屬可去矣。一往桃花源,千春隔流水。”乃知太白唐時所見《史記》,本尚無譌。

閻氏自注云“太白詩本《搜神記》,正作明年” [39],清人王琦以至近人瞿宣穎注李白詩,俱述及此說,瞿宣穎更清楚講述說“‘今年’當依《搜神記》作‘明年’爲確”[40]。如前所述,今本干寶《搜神記》中的相關內容,應是出自樂資《春秋後傳》。今所見《後書·襄楷傳》唐李賢注引述的《春秋後傳》,仍是書作“今年祖龍死”,今本《搜神記》該條文末確有“明年祖龍死”句[41],儘管在這個句子的前面頗有脫佚的文字,卻可證實《春秋後傳》此處本來應是書作“明年”,不過由於《春秋後傳》是一個衍生的文本,與《史記·秦始皇本紀》已有很大距離,並不能直接用以反證《史記》的文字,衹能印證其所從出的《漢書·五行志》等或應書作“祖龍明年死”,從而佐證《史記·秦始皇本紀》的文字理宜如此。其實僅僅看閻若璩文中引錄的“璧遺鎬池君”這句詩就可以看出,李白在詩中援用的典故,並不是出自樂資《春秋後傳》以至《搜神記》、《水經注》這一系統的典籍,而是《漢書·五行志》或《史記·秦始皇本紀》。再看這首詩中前面還有句云“白馬華山君”,因“素車白馬從華山上下”事僅見於《漢書·五行志》,更可進一步明確,李白寫這首詩時所依據的史籍,是《漢書·五行志》而不是《史記·秦始皇本紀》。宋人

楊齊賢注釋此詩,以爲典出《史記·秦始皇本紀》,同樣也不夠準確

[42]

。

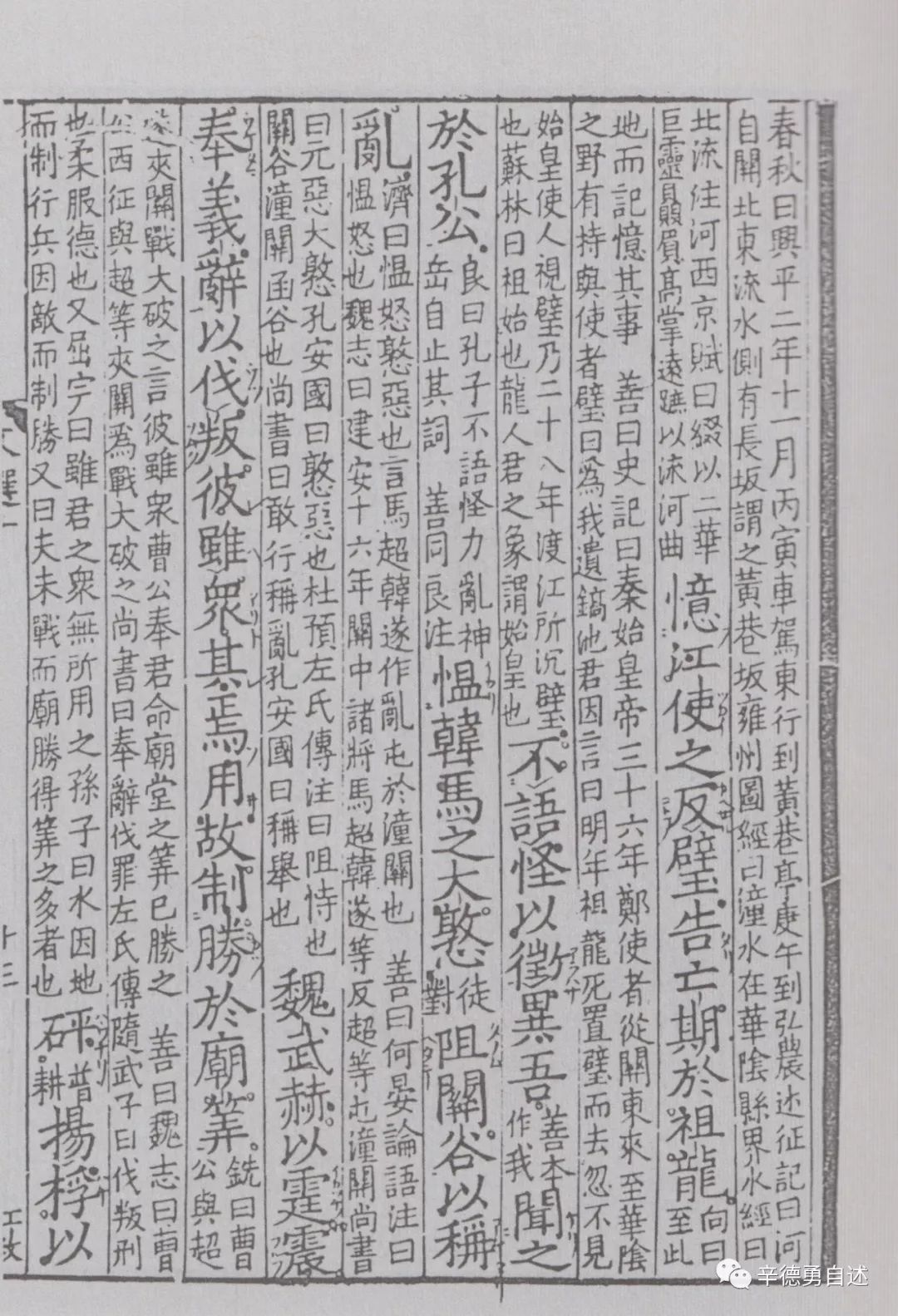

《四部叢刊初編》影印

明郭雲鵬濟美堂刻本

《分類補注李太白詩》

這樣看來,閻若璩依據李白的《古風》詩來驗證他對《史記·秦始皇本紀》原文的設想,嚴格地說並不能夠成立,李白《古風》詩證明的衹是今本《漢書·五行志》中的“今年祖龍死”應屬“明年祖龍死”的譌誤。

不過閻若璩舉述秦始皇翌年崩於沙丘事對“祖龍明年死”的應驗與“山鬼固不過知一歲事也”一語意在幸其言之不驗這兩點,已從文脈事理方面闡明了書作“明年”的合理性和必然性。

在這一基礎上,後來梁玉繩、孫志祖等人,又在《文選》李善注中找到確切證據,徹底澄清了太史公書的本來面目[43]。唐人李善注《文選》述云:

《史記》曰:秦始皇帝三十六年,鄭使者從關東來,至華隂之野,有持與使者璧曰:“爲我遺鎬池君。”因言曰:“明年祖龍死。”置璧而去,忽不見。始皇使人視璧,乃二十八年渡江所沉璧也。[44]

兩相對照,知此文自是迻錄《史記·秦始皇本紀》原文而稍有變易,也略有異同,除了“今年祖龍死”句書作“明年祖龍死”外,其他重要的文字差異,是“使者從關東來”句前較《史記·秦始皇本紀》增多一“鄭”字,其“來”字也不見於今本《史記·秦始皇本紀》(其他如“華陰之野”應是“華陰平舒”的譌誤)。

人民文學出版社影印

日本足利學校藏宋明州刻

六臣注本《文選》

如前所述,總的來說,《漢書·五行志》中“周秦間人所記”的某“史記”,其內容要比《史記·秦始皇本紀》采錄的同一內容保留更多原始的形態,而《漢書·五行志》記云“鄭客從關東來”,《史記·秦始皇本紀》則書作“秋,使者從關東夜過華陰平舒道”,因而可知《文選》李善注引《史記》多出的這個“鄭”,必屬《史記·秦始皇本紀》固有的文字,若非今本脫佚,就是今本之“秋”爲此“鄭”字的譌誤。因“鄭”、“秋”兩字字形字音都相差較大,我認爲前一種可能性更大(東漢王充《論衡》引述此文,“秋”譌作“妖”[45],亦可佐證“秋”字久已有之),清人王念孫就以爲此一“鄭”字乃屬今本《史記》佚字[46],故應將其增補到“使者”的前面,就至少要把它列入校勘記,以供讀者參考。

又仔細斟酌上下文義,《文選》李善注中“鄭使者從關東來”的“来”字,應是今本《史記·秦始皇本紀》“使者從關東夜過華陰平舒道”句中“夜”的本字。王念孫嘗以爲今本《史記》在這裏應是奪落此一“來”字,謂若無此字則“文義不明”[47],實則在一般情況下,這位使者絕沒有“夜過華陰平舒道”的道理;何況審其史源,在《漢書·五行志》中還有“望見素車白馬從華山上下”這句話,這也不是大黑天的所易“望見”的情景,而《漢書·五行志》也是書作“從關東來,至華陰”而沒有“夜”字。這樣看來,“夜”之與“來”,衹能是輾轉傳抄過程中因二者字形近似而產生的譌誤。故正確的校勘結論,應是用“來”字更改“夜”字,而不應如王念孫所說,僅僅增入一個“來”字了事。

至於“明年祖龍死”這句話,閻若璩、梁玉繩、孫志祖等人的論述,已經講得非常清楚,自屬《史記》舊文的原貌,當然要依據《文選》李善注的引文來改正今本《史記》的譌誤。

不過梁玉繩還提到“《初學記》卷五引《史記》”同《文選》李善注一樣,也可以證明《史記·秦始皇本紀》的“今年祖龍死”本來是書作“明年祖龍死”的[48],這種說法卻不夠準確。《初學記》相關內容如下:

史記曰:秦始皇三十六年,鄭客從關東來,至華陰,望見素車白馬從山上下,知其非人,止而待之。遂至,持璧與鄭客曰:“爲我遺鎬池君。明年祖龍死。”[49]

觀其“望見素車白馬從山上下”云云詞句,即可知這段引文是出自《漢書·五行志》,而不是《史記·秦始皇本紀》,這裏的“史記”乃是“周秦間人所記”的另一“史記”,故此“明年祖龍死”句能夠直接證明的也是《漢書·五行志》的譌誤。

《初學記》用明嘉靖

刻本補配之闕頁