每当关于秦汉史的影视节目热播,总有“秦(汉)朝和罗马比哪个更强”的网络争论出现。作为中国网民,关心秦汉不奇怪,但被拿出来做对比的总是罗马,而不是波斯,说明欧洲在近代以来的霸权深入人心,导致罗马帝国这个欧洲文明前身成了非常有分量的“对手”。在很多人看来,秦(汉)和罗马的对比,就是东西方文明的对比。

文 | 马平

本文摘编自微信公众号“观察者网”(ID:guanchacn)

1

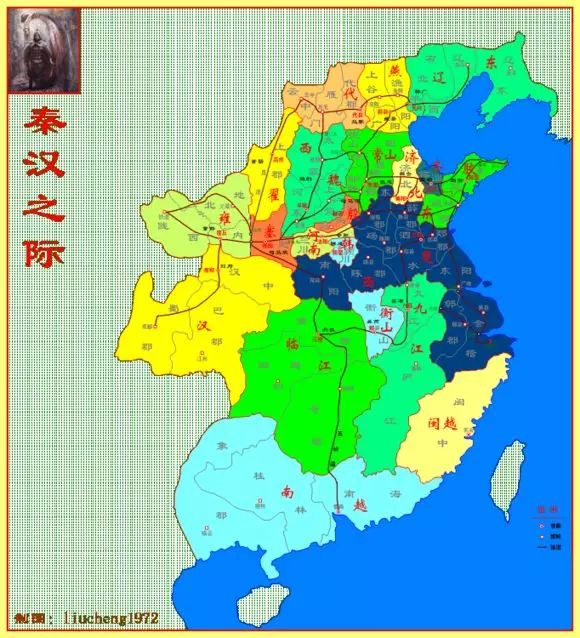

欧亚对称性

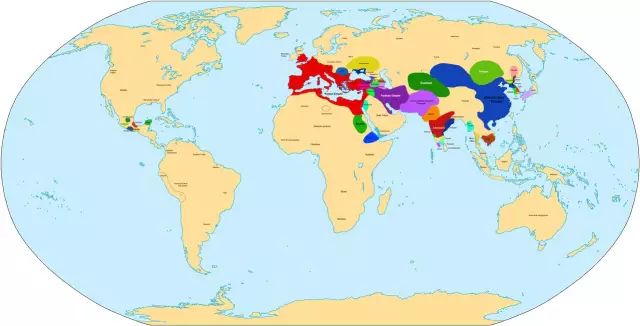

当然,即便我们的视角只局限于欧亚大陆,秦汉及罗马所衍生的文明也远不是历史的全部。至少印度、中西亚(包括埃及)算得上和中国、欧洲并列的文明区域,这两块区域简单地归入西方或东方的范畴都不合适。但从另一方面说,欧洲和中国地处欧亚大陆两侧,在文明发展方面的确有一定的“对称性”,值得做一番比较。

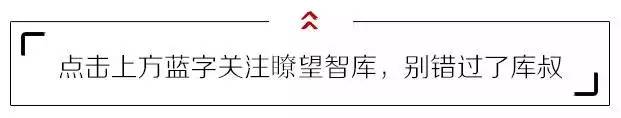

所谓“对称性”,首先反映在气候上。

中国和欧洲各处于大陆一端,背靠大陆,面对大洋,降水量和温度都比较适合农业文明发展。

与之相比,中西亚三面环陆,过于干旱;印度三面环海且深入热带,降水量波动大,热带疾病较多,金属工具锈蚀快(恒河流域被铁器充分开发后有好转),都对农业文明有一定阻碍。从发达农业文明发育的角度来说,中国和欧洲之间的相似性,要大于和其他两个文明圈之间的相似性,是欧亚大陆最“典型”的农业文明区。

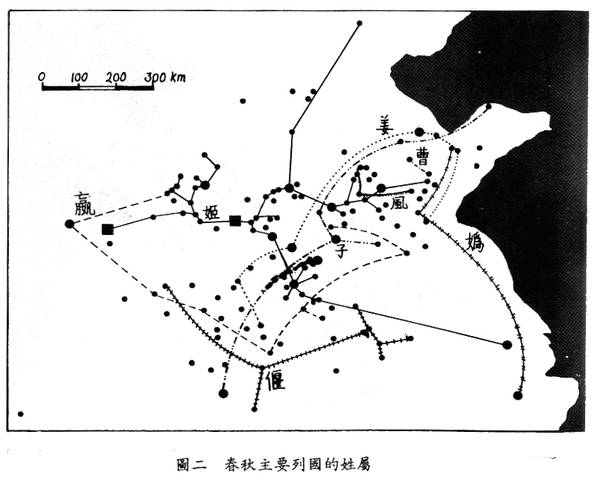

另一种对称性反映于文明的相对位置。

早期文明的萌发依赖于原始社会晚期人类之间的交流,考虑到当时人类航海能力较差,这种交流以陆地为主。

作为欧亚非大陆人口和信息流动的十字路口,最早的两河文明、埃及文明都出现在中西亚地区,而东端的中国、西端的欧洲(主体部分),出现农业文明社会都要比中西亚文明晚,属于第二代次生文明,或多或少都受到了中亚第一代文明的影响,从而在文明发展节奏上体现出某种同步性。

具体而言,青铜工具很难支撑起一个农业大帝国。因为青铜器昂贵而稀少(铜矿和其他配料很难搜集),不足以装备所有农民和工匠,所以无论在军事上还是技术上,农民和工匠都必须依附于少数掌握青铜工具(武器)的贵族,更无力开垦广阔的原野。青铜城邦是这一阶段的主要文明模式。

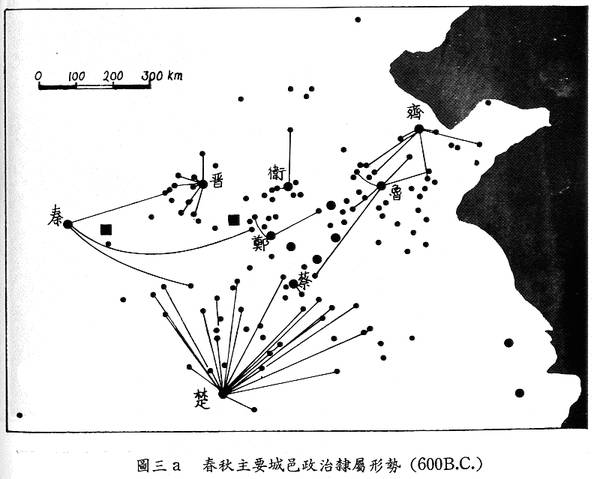

只有铁器普及后,农民才能利用分布广泛的铁矿,开垦广阔的原野,同时成为可靠的兵源。东亚和欧洲的冶铁技术都来自西亚(赫梯帝国),都在公元前的1000年内普及了铁器(民用),所以秦朝的扩张和罗马的崛起相对同步,从秦朝统一天下到罗马控制地中海世界,前后只差了两个世纪。

公元元年前后,亚欧大陆的两端都被统一大帝国统治。考虑到亚欧大陆此时没有任何直接交往,这种同步性相当惊人,足以让西方历史分期中的“古典时代”概念推广到大半个大陆。从这个角度来说,秦-汉和罗马帝国的确是同一“量级”和“年龄段”的选手,放在一起比较可以得到很多有趣的结论。

2

秦与罗马

从统一的过程和早期帝国模式来看,秦和罗马也有很强的相似性。

首先,两个帝国都起源于偏远地区的中等国家。

罗马地处亚平宁半岛西岸,虽然属于地中海文化圈,和地中海东部繁荣的古国之间相对隔绝,属于比较落后的农业国,也不发展海洋贸易,最初几乎没有远方强权想来掠夺它,希腊学者如亚里士多德、希罗多德完全无视了罗马的存在(距罗马崛起还有200年)。

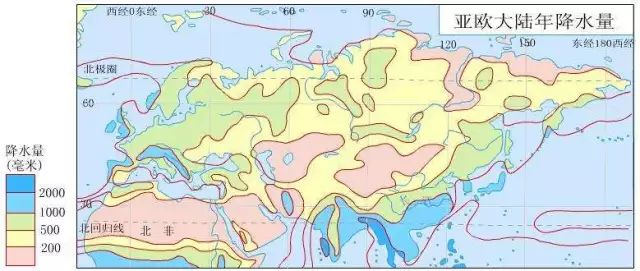

而秦朝虽然也是周天子分封的诸侯,但地处西部边陲,和蛮族杂处,被中原诸国视为半文明化的次等国家。孔子著《春秋》,提到“郑”251次,“晋”311次,“楚”163次,“秦”只有41次,可见秦国地位之低。

其次,两个国家都是典型的军国主义

国家。

在扩张阶段,秦和罗马的国家机器几乎就是军队的附属,全体男性国民都是亦兵亦农,耕战结合,提升社会地位的最好方式就是获取战功。

第三,两国都建立了严格的法律体系,以奖惩而不是道德驱动国民为战争服务。

秦朝被后世称为“法家”典范,秦律令被汉朝以及整个中国文明继承,而罗马法典影响了整个欧洲,被认为是罗马帝国最大遗产之一。

第四,两国在征服阶段都采取了明显的殖民统治手段。

罗马征服地中海世界的国家,化为行省,派出自己的总督管理;秦朝占领关东六国,设置郡县,理论上官吏可以从全国选拔,有军功授官,吏员提升等模式。

但实际上,由于秦朝立国时间短,且长期处于战争状态,派往各地的官吏实际上是旧秦国军政体系的延伸,秦国军政官员明显凌驾于关东各国的人民和旧贵族之上。当关东群雄造反,秦国无力镇压的时候,秦皇(子婴)也采取了辞去帝位,重新做秦王的政治表态,以放弃殖民成果的方式来换取政治谅解。

客观地说,落实后面几项制度并不需要什么高深的知识,无非是弱化本国农民对旧贵族的人身依附性,直接向国家纳税,服兵役,把全部人力动员起来征服其他贵族国家。

但是,之前的文明国家大多形成于青铜时代,往往不适应铁器时代的新形势,贵族阶层不愿放松人身依附制,不敢直接动员农民的经济和军事潜力,所以必须经过“变法”才能形成新的国家机器。

秦国和罗马都地处本文明圈的边陲,青铜时代的文明遗产较少,所以最先转型成功,打造了前所未有的军国主义机器,组建新型帝国。

可以说,由秦和罗马(或其他边缘文明国家)完成本文明圈的首次统一,是具有一定必然性的。

3

“硬”而不“韧”

然而,新型帝国扫荡了旧贵族阶层,充分动员农民阶层经济-军事潜力的统治方式也不是什么秘密,帝国的统治者既不能垄断建立新权力中心的流程,也无法避免其他国家仿效自己,甚至无法有效压制各级军政官员的野心。一旦帝国遇到危机,统治者的权力很难像青铜时代贵族那样绵延几百上千年。

之所以帝国内斗不断,是因为最初的大型帝国只搭建了古典时代的“硬件”,如统治体系、法律结构、基于农民士兵的军队等等。统治者希望平民服从官吏,士兵服从将军,而官吏和将军服从皇帝,形成严密的统治体系。

但在这个体系中,下级无条件地服从上级,不需要自己的思考,不鼓励主动性,恰恰说明任何一级官吏(军官)都可以带着自己的下属造反。

从皇帝到平民的权力链条越结实,任何一个中间环节拖着身后的全部链条叛乱的可能性就越大。仅靠奖惩维系统治的军事帝国貌似很“硬”,实际上还有另外一个属性——“脆”。

当然,在帝国体系还能正常运行的时候,当国土还在不断扩张的时候,大多数野心家会懂得隐藏自己的想法,但一旦帝国遇到外部或内部危机,或是最高统治权的传递出现争议,官员和将军的私心就体现出来了。

比如秦始皇死后,丞相李斯和赵高按照自己的意愿,选择可以操纵的继承人。而在陈胜吴广造反之后,秦国派往边疆的远征军团往往坐视秦朝崩溃——比起挽救帝国,赵佗这样的将军对自立为王(如南越)更感兴趣。秦朝因此快速覆灭。

罗马也一样,实际上罗马帝国在变成拜占庭(东罗马)帝国之前,从未建立稳定的帝位传承体系,每个皇帝去世都是一次政权危机,甚至不等皇帝去世,就会发生兵变。

除非皇帝在位时将自己的继承人培养成实力强大的新军阀,否则很难保证继承人通过内战的考验。许多时候,近卫军可以选择皇帝甚至拍卖皇位,当然近卫军选定的皇帝也会立刻面对外省将军的挑战。罗马帝国经常会同时存在三四位皇帝,然后在下一代的内战中重新归于一体。

从公元前27年屋大维自封奥古斯都开始,到307年君士坦丁即位,334年间有近百名将军成为罗马皇帝,正式统治过国家的70多位,其中近50名皇帝不是死于内战,就是死于刺杀。

从从公元235年至284年,罗马有26个皇帝,其中只有1个正常死亡。可以说罗马皇帝是世界上最危险的职位之一,死亡率比角斗士都不差什么。当然,考虑到秦朝三个皇帝有两个被人干掉,还死了一个准皇帝扶苏,东方帝国的统治者也同样是高危职业。

4

地中海“粘”住的帝国

第一代帝国只有“硬件”,统治者和臣民之间只有利害关系,所以很“脆”。但秦朝二世亡国,罗马帝国却“脆”而不弱,虽然每隔几年就要折腾一番,但在300多年间,罗马帝国的疆域和法统都一直维持下来,直到君士坦丁将帝国重心迁到东部的君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)。

这期间即便只考虑屋大维开创的朱里亚·克劳狄帝系,也维持了95年,2世纪繁荣期的安敦尼帝系则维持了96年,明显长于秦朝的14年。就算把秦始皇做秦王的17年时间都加进来,也无法和罗马帝国的几个稳定帝系相比。

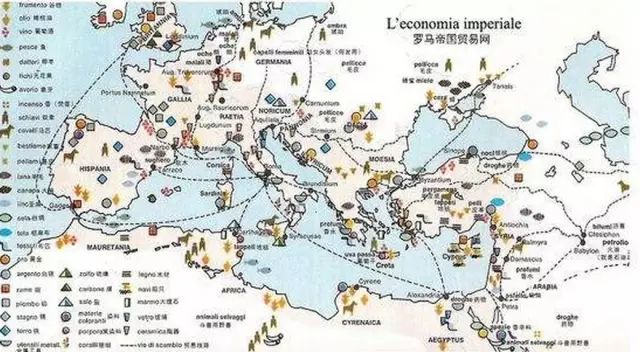

为何西方的第一代帝国更长久呢?在我看来,地中海的存在是一个重要因素。

地中海是一个陆间海,东西长4000公里,南北约1000公里,罗马帝国起源于中部偏西的亚平宁半岛,征服的土地基本上围绕着地中海绕了一圈。地中海没有明显的潮汐,也没有危险的热带飓风,向任何一个方向航行几百公里就会碰到陆地,即便没有指南针和蒸汽机,航海也不是什么难事。

这意味着罗马帝国内部存在一条通畅的“高速公路”,罗马军团坐船航行几十天,就能横穿大半个帝国,消耗的粮食和物资还比陆路行军少得多。

再加上黑海、多瑙河、尼罗河等通海水道,罗马军团和运输队一般只需要陆地行军几百公里,就能覆盖帝国大多数地区。从交通角度说,罗马帝国的尺度只有秦帝国的几分之一。

交通方便,地理障碍少,统治者对下属的控制就强。

赵佗如果不是被遥远的距离隔在广东,在秦末大乱中未必不会慑于制度而履行勤王职责。从另一方面说,任何罗马帝国“体制外”的武力都会被海军支持的罗马军团迅速消灭,就算割据一方也被大海阻隔,很难扩散到帝国其他区域。

罗马帝国遇到的两次最大叛乱——斯巴达克斯起义和巴高达起义,就因为没有海军而只能局限于帝国一角。

所以,虽然内战频繁,但夺取皇位的总是罗马军团的统帅,而不是民间领袖或是外族酋长,新皇帝依然会继承罗马帝国的法统和国家机器,因此罗马将军们斗而不破,在几百年的时间内维持了罗马法统,当然也能通过海运供应罗马城——在公元1-2世纪可能达到百万人的规模。

秦始皇对水路运输的认识并不逊于任何罗马皇帝。统一战争中最关键的长平之战,秦国就充分利用了北中国的水路,借助渭河、黄河、汾河搭建后勤供应线,供应有史以来最大的一支军队。

后来司马错伐楚再次动用内河舰队,从四川出发迂回楚国。赵佗平岭南,专门修了灵渠以保障后勤。

但无论如何,间断的内河水运无法和通畅的地中海相比,就算加上秦帝国努力修建的“驰道”也不行。所以,陈胜吴广起兵之初虽然很弱小,却没有军队来迅速镇压。等到叛乱四起,秦国将军们各怀私心,逐步向军阀转变,当然也不愿全力勤王。缺乏海路的秦帝国因此亡于刘邦项羽。

5

儒法帝国

后继的汉王朝从秦末战争中吸取了足够的教训,一方面“汉承秦制”,另一方面从开国之初就在政权中引入儒生。到了汉武帝,国力强盛时提出“独尊儒术”,开创了此后2000年的儒家政治传统。

所谓儒家,思想和行动的核心是“礼”。

孔子尊奉的周朝教育体制要传授“六艺”即“礼、乐、射、御、书、数”,其中 “礼”排在第一位。刘邦建国,请来大儒叔孙通做顾问,叔孙通的第一件政务就是为新兴的汉朝廷确定礼仪,让追随刘邦建国的那些军功贵族按照礼仪参拜皇帝。

到了唐宋以后,儒家官僚体系往往以六部作为中央官僚机构的核心,其中“礼部”按例排在第一,负责教育、选拔新的儒家官僚。

为何作为“形式”的礼能成为意识形态的核心呢?因为道德本身是无法操作的,必须体现为具体的操作流程才能落实。

儒家利用祖先崇拜,从宗族开始提倡秩序和服从,进而确立一国之内的长幼尊卑,就是通过礼制来实现的。

这一制度并不像法家那样推崇效率和奖惩,对违规行为也缺乏明确的约束,但在制度上确立了中央政府和皇帝的道德地位,要求全国的官僚、地主和农民都尊奉这个最高权威,而不仅仅因为畏惧刑罚而服从自己的上级。

作为回报,各级统治者也会因此获得下属的尊敬和服从,成为既得利益集团的一部分。

当然,儒家并不能单独支撑一个大国。因为从包含亲情和血缘关系的宗族,到幅员几千里的大国,管理方式天差地别。

先秦的儒生之所以发挥积极作用,是因为当时中国没有统一的国家和中央政府,只有上百个以军事宗族为核心的小诸侯国,而且统治机器仅限于城邦内的“国人”,并不覆盖大多数野人(农夫),所以能用共同的祖先崇拜弥合矛盾,用相对弹性的管理方式组织国家。等到铁器时代消灭了青铜贵族的血缘网,儒家传统的生存环境已经消逝了。

所以,

儒家和法家思想必须相互配合,才能支撑新的帝国。

法家建立一套严密的官僚体系,搜集资源,组织军队,惩罚违规者,震慑敌人;儒家宣传普世的道德,用礼仪制造行为惯性,让叛乱和分裂者承担道德压力,让底层的官僚和地主也因为自身利益支持最高统治者。

这样,儒家不善管理大型机构的问题被法家解决;法家政权因为太“硬”而“脆”的问题,被儒家的弹性和普世道德所弥补,即便某一层级的官僚企图反叛,接受儒家意识形态的下级也不会无条件地跟随。汉宣帝对此有精准的评价:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!”即儒法并用才是管理大帝国的精髓。

纵观公元前后的中国,秦帝国代表铁器时代的新兴制度,消灭了青铜贵族制度的残余,但纯用法家,矫枉过正,又不像罗马那样有内海便利交通来维护大帝国,反而因为滥用民力(相当一部分用于修建交通设施)而迅速灭亡。

鉴于秦朝灭亡的教训,汉朝一方面继承了秦朝的法家官僚体系,另一方面在青铜贵族时代的遗骸上翻出了儒家思想,补齐了统一大帝国所需的“软件”,为之后2000年的中国确立了儒法国家的典范,为中国的大一统惯性提供了非常有效的制度案例。

即便是汉族政权被赶到南方乃至消灭,少数民族军阀和汉族地主结合的北方帝国也会重新打造儒法国家,统一中国。

6

海洋和基督教

在大陆的另一端,罗马帝国因为内海而存活下来,没有像秦朝那样迅速覆亡。但到了三世纪以后,缺乏统一意识形态已经成了罗马帝国的核心问题。

底层民众和地方精英对罗马政权的专横不满,而每个在体制内执掌军权的罗马权贵都有做皇帝的心思。就算是已经获取最高权力的罗马皇帝,也不想接受一个皇帝非正常死亡率过半的体制。从上到下,整个帝国都知道要有所改变。

君士坦丁代表帝国做出两个重大决定——迁都、接受基督教。

几百年来,在欧亚大陆的西部,罗马一直是超然于所有城市的超级城市,即便偶尔不是皇帝的居住地,也是文化中心和元老院驻地,以近百万人口傲视全地中海,是当之无愧的帝国核心。现在君士坦丁在黑海和地中海之间建立新都,还带上了元老院,等于把帝国的重心东迁。

如果仅看地中海的形状,貌似东迁意味着从地中海的中部偏西搬到了东北部边缘。但必须注意到,当时的大西洋航运可以忽略,地中海西部也没有可以深入陆地的河口。而东部不仅有黑海这个次级内海,还能通过多瑙河、顿河、第聂伯河、尼罗河和富庶的大河流域联系,从水运的角度来说,东地中海比西地中海更“海洋化”,更便于水运交流。

此外,君士坦丁堡处于海峡和准地峡的交叉点,是海路和陆路的四路交叉口,从任何一个方向上受到压力,都可以指望从其他三个方向获得支援,的确是一个地中海帝国最好的建都地点。可以最大限度地利用地中海的交通便利,维持帝国的存在。

但罗马和罗马皇帝的危机不能仅仅靠交通来解除。

东方帝国靠儒家思想解决了国家机构太“脆”的问题,西方的帝国也需要统一意识形态,在法律之外给整个统治集团提供一个结合在一起的理由。