本文转自东方手艺人(ID:shouyiren2050),已获得其授权

有时候我们眷恋的,

并不是物件本身,

而是那回不去的记忆,

当一个物件慢慢被时代替换,

很多手艺人就变成了守艺人。

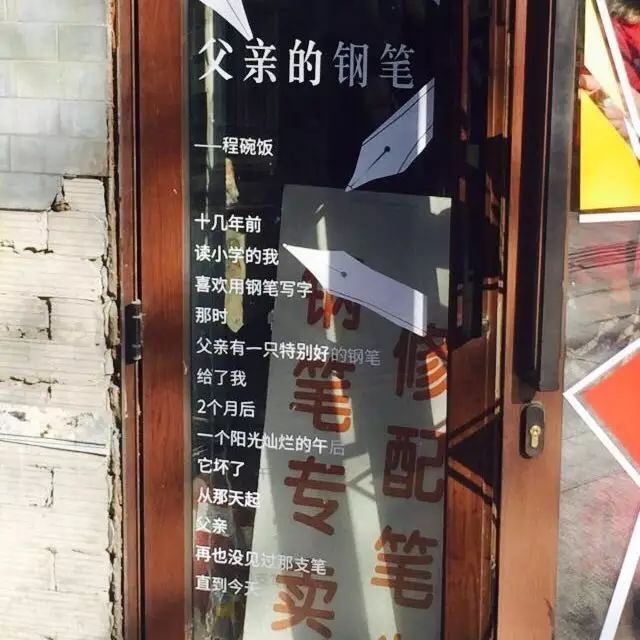

已经久没用钢笔写字了,

手机的对话框里,键盘的敲击声里,

总是闻不到墨香,

八十年代的一支钢笔,

如同文化人的象征,

几乎人手一支,好点的英雄钢笔,

甚至坏了都舍不得扔。

十多年没有摸过钢笔了,

偶尔翻检旧物,找出一支钢笔,

看着竟然觉得有点陌生,

似乎觉得这是上个世纪的事。

对啊,这确实是上个世纪的事了!

坏了舍不得扔,

找修钢笔的修修。

后来,碳素笔大行其道,

再后来,字都靠打出来了。

钢笔成了“奢侈品”,

修钢笔的人也渐渐没有了,

而在寸土寸金的北京,

邻近王府井的东四街,

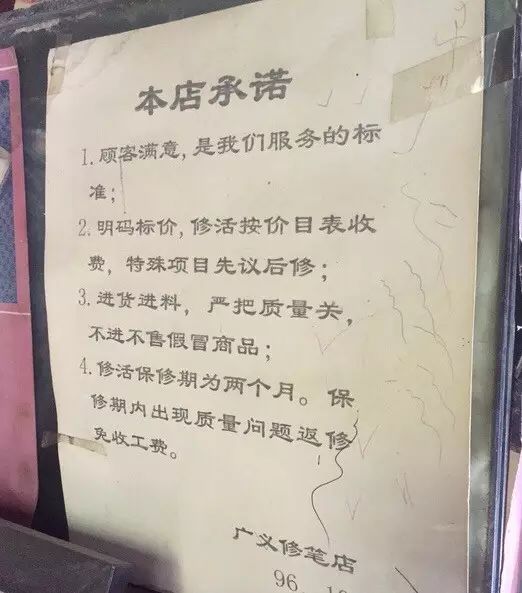

有一间十平米的店叫作“广义修笔店”

这里的张大爷成为了最后一位修笔人。

张大爷本名张广义,

小店就叫“广义修笔店”,

质朴简单,恰如其人。

这一开就是几十年,

邻居换了一茬又一茬,

如今的它,挤在两个时尚的店子中间,

再见之时,总给人一种时空交错之感。

张大爷几乎守一整天也没有一个客人,

有人劝他,没人会来的把店盘了吧,

也有人出价六位数想租下来,

然而张大爷始终没有答应。

上门求租的人都很纳闷,

是不是老人家嫌租金低,

于是,又涨了价格,

店主叹口气,摆摆手说:

这不是钱的事,你们不懂。

张大爷起先,是跟着父亲卖钢笔,

后来要修钢笔的人多了,

他就自己琢磨修,

修了70年的钢笔,经手四十多万支。

从几块钱的英雄,到上万的万宝龙,

都从他手里活了过来。

他对钢笔有一种情结,

对买钢笔和修钢笔的人有感情,

他是京城最后一位修笔匠,

他一直觉得如果连他的店铺都关了,

那钢笔该怎么办。

没有师傅教,

从17岁开始修笔的张广义,

基本是自学成才,

靠的就是对这份行当的喜爱,

“干一行,爱一行,爱一行,干一行”。

“点笔尖”,

是张广义的绝活儿,

笔头上有个比米粒还小的圆珠,

如果掉了钢笔就废了。

他要做的就是把圆珠粘到笔尖上,

然后在圆珠上开出缝。

这工艺在笔厂里都要靠激光,

而张大爷全凭过硬的手艺。

后来,他只要闭着眼摸一摸,

就能知道这笔尖是不是原装的,

上次是不是自己修理的,

毛病出在哪里。

于是,“京城钢笔张”的名头渐渐叫响了。

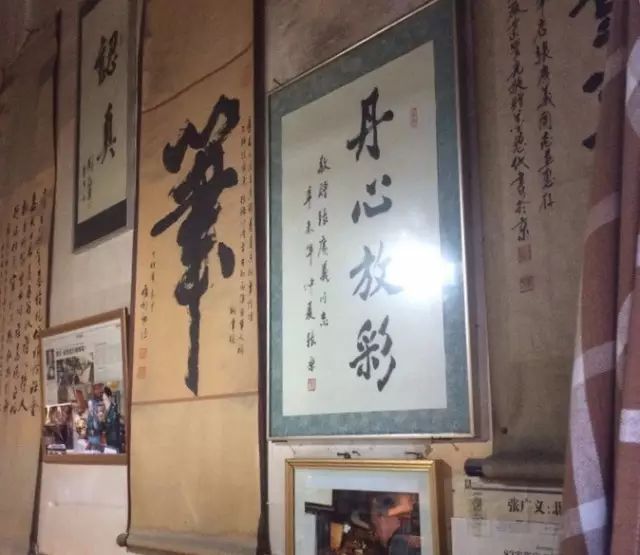

国内的文人画家,

也经常上门修笔。

感激的人还会赠一幅字画,

专门裱好送到店里来。

东四甚至老北京,

好几辈人都让他修过钢笔,

顾客自己能解决的毛病,

直接告诉人家,

能免费就免费。

“好使就行坏了再来找我。”

张大爷修笔也是有原则的

能修就不换笔尖、

能少收钱就少收,能不收就不收,

还有他不认人,只认笔。

就在这十几平的小店里,

张大爷日日夜夜打磨着,

自己的人生。

修过几块钱的“老英雄”,

也修过三万块的“万宝龙”,

他修过的钢笔,

少说有50万支。

八十九岁了,

张大爷还是,

舍不得离开工作台。

他觉得总有人还用着钢笔,

被需要着就是幸福。

最妙的是有老爷爷牵着上学的孙子来修笔,

在店里东瞧瞧西看看,小心地问:

“三十年前,马路对面的修笔的是您吗?”

直到拿出当年修过的那支钢笔,

两人笑着拱了下手:“是我呢。”

修完笔,他还特别啰嗦,

嘱咐客人一遍又一遍:

“要用温水把墨先洗干净”、

“不写就把笔盖盖上。”

比主人还爱护呢。

每每会有人打电话咨询,

钢笔的事情,

他一生不敢出远门,

他总怕别人大老远赶来修笔,

自己却不在,

“咱不能让别人白跑一趟啊。”

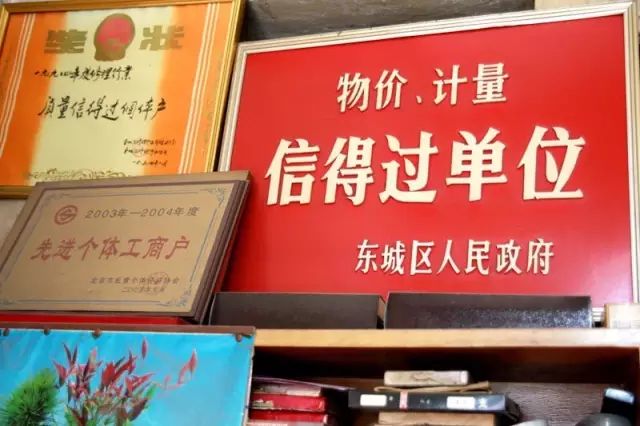

政府叫咱“信得过单位”,

咱得真让老百姓信得过。

不论寒暑,

每天下午三点到五点,

张大爷还是坚持开工,

等着那些新老主顾们,

等着续写一段段钢笔情缘。

没人用钢笔了,

没人会来修钢笔了,

就连一些钢笔配件、

修理工具也都没人生产了。

张大爷知道总有一天,

这个行当要绝了:

再也没人会“点笔尖儿”了。

许是一辈子感情的倾注,