© 原创优质出品 严禁复制转载

优质艺术活动信息,欢迎联系我们

[email protected]

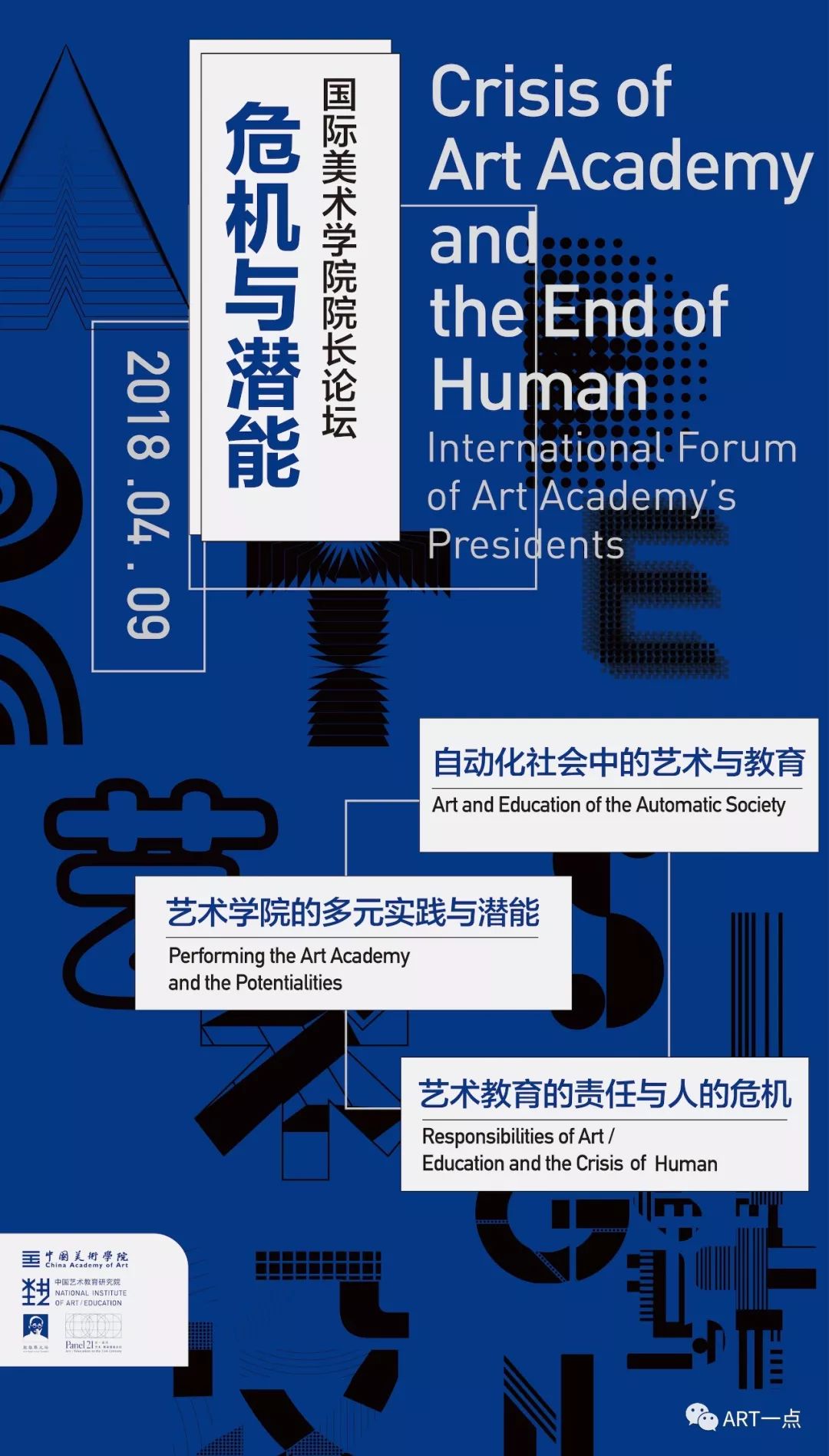

危机与潜能

国际美术学院院长论坛

特约编辑 周祖妮

一百年前,一代艺术家、建筑师、哲学家们在不同社会基体和历史愿景中建立了包豪斯与呼捷玛斯(Вхутемас),开启了现代艺术学院的“双生花”。此后的一百年中,我们目睹了艺术学院的一次次危机与嬗变。

新世纪以来,随着社交网络、大数据以及人工智能的应用与普及,艺术的感性经验、知识的生产与传播都遭遇到全新的挑战。记忆技术,尤其是网络阅读和机器学习等技术的持续增长,正在动摇和改变学院这个艺术家的摇篮,学院共同体瞬息万变,学科前沿扑朔迷离。

然而我们不能忘记,挑战与机遇总是辨证的两面,危机与潜能总是相辅相成。“End”的双重涵义是——当我们谈论“终结”的时候,同时也在重新瞻望其“目的”。

适逢中国美术学院建校九十周年之际,我们举办这次论坛,邀请全世界五十余所艺术院校的院校长和专家学者,从艺术学院的危机出发,探讨其未来发展之潜能,既是对当前境遇的反思,也是对新型学院机制的倡议。

让我们共同思考:面对全球范围内艺术的市场化、大学的体制化、感性的贫困化,我们如何重塑艺术的创造与教育?为了让我们日益学科化的艺术教育重新成为“有情之学”和“有为之学”,为了再次获得心灵的自主、胸襟的坦荡与智识的通达,我们将以怎样的姿态重新出发?

日 程

2018/04/09周一

9:00 开幕式

地点:

中国美术学院象山校区民艺博物馆学术报告厅(一楼)

主持:

杭间(中国美术学院副院长,教授)

致辞:

许江(中国美术学院院长,教授)

马丁·科特林(Martin Köttering,汉堡造型艺术学院院长,教授)

于永明(浙江省教育厅副厅长)

9:30 主题讲演

(讲演时间:45-60分钟/人)

主持:

曹意强(中国美术学院艺术人文学院院长,教授)

主题讲演Ⅰ:

雕塑与培育“逆人类世”

主讲:

贝尔纳•斯蒂格勒

(BernardStiegler,哲学家)

讲演概要:

全球政府间气候变化专门委员会曾在2014年发布报告,牛津大学的生物科学协会也在去年11月发布《致人类的警告信》,提醒我们:如若我们不能改变我们的生活方式——即我们的非/政治经济模式,那么人类与生命将会在数十年内发生不可逆转的转向,引发混乱和毁灭。

埃隆•马斯克(Elon Musk)这样的“超人主义者”则告诉我们:由于有了地质工程学,这个转向将会得到扭转,利用技术创造的例如智慧城市,其环境更具持续性,它们使用的施加于那些生产数据,以及神经技术、开放式人工智能和火箭技术的居民的算法和自动运算的方式,可以使太阳系也被殖民。

在此,我将展示为什么这样的论述是一种灾难性的超控制论,它将会摧毁列斐伏尔(Henri Lefèbvre)所谓的“作为作品的城市”的所有可能性。这里的作为一件艺术作品,是一个集体的、累积的个体化过程。不过我也会指出,列斐伏尔的分析还有不足之处:他强调空间问题,但却忘记了其基本的社会-时间维度;他也忽略了时间问题,只要时间问题还是由所有那些使偶然性转化成必然性的人工、工艺和技术所塑造。

2012里约峰会开场影片致力于探讨包含人类世问题等最为重要而紧迫的问题,电影中说:“我们曾经型塑了过去,我们正在型塑当下,我们也将塑造未来。”这段话想要表达:

主题讲演Ⅱ:

危机?什么危机?谁的危机?

主讲:

乌特•梅塔•葆尔

(Ute Meta Bauer,新加坡南洋理工大学当代艺术中心CCA创始主任)

讲演概要:

在中国美术学院建校九十周年之际,论坛以“危机与潜能”为题,这值得让我们回首过去的五十年。在这五十年间,人类目击到不明飞行物(UFO),展开对外太空的探索,恐惧外星人入侵,还有早期人工智能的发展都对当时文化的生产与理论造成巨大影响,有关该时期的代表性电影和电视剧至今仍深具启发与参照意义。冷战期间,在各国太空项目、核武等军备竞赛之下,对后人类时代的想像几乎都是末世预言的、歹托邦式的。然而,从积极面来看,也许与外星人交好,如同电影《E.T.外星人》的故事那样,却能让我们受到激励。

近来关于后人类的辩论大多落在气候变迁带来的迫切影响,焦点也同时转向离我们更近的领域,比如主要由人类行为导致的动物绝迹和生态方面的影响。越来越明显,“我、我自己”这种自我中心的态度无法提供我们必要的精神养成,让我们可以面对今天这个星球所面临的复杂而迫切的挑战。女性主义者与酷儿理论家尤其倡导应以后人文愿景作为一种正向的发展,他们超越人类中心主义,呼吁一种对世界的包容性理解,世界为各种形式的生命所共享,“自然的权利”即等于(如果不是取代的话)“人类的权利”。陷入危机的并不是艺术学院,而是主宰着这个星球的、亟待修正的以人类为中心的观点。

主题讲演Ⅲ:

艺术教育的责任与人的危机

主讲:

高士明(中国美术学院副院长,教授)

讲演概要:

20世纪,相对于整个人类纪只是一个片刻,在自然史中更是短短的一瞬。然而,这个短短的百年,却以前所未有的加速度为人类史带来了太多的东西。这是一个从废墟上生长出的世纪,一个技术迭代与熵化最为迅疾的世纪,一个神话破灭又不断滋生的世纪,一个变革持续发生又反复幻灭的世纪,一个过度生产却又精神贫困的世纪,一个联通了整个星球却陷入宇宙式迷茫的世纪……。人类史、自然史以及人与这个星球的关系都发生了翻天覆地的变化,人类纪释放出了它的所有症候——在这个自我生产的废墟中,人不断技术化,人持续自我改造为非人。人抛弃了物,资本抛弃了人。

21世纪,我们正经历着人类纪的新一轮加速度。如何才能为这一加速度寻找到反向的动力?怎样才能建构起自然辩证法的另一极?在自然的技术化与技术的自然化、人的技术化与技术的人化之外,找到并且作为“辩证的另一极”,这正是艺术与教育的本质任务。

一百年前,一代艺术家、建筑师、哲学家们在不同社会基体和历史愿景中建立了包豪斯与呼捷玛斯(Вхутемас),开启了现代艺术学院的“双生花”。此后的一百年中,我们目睹了艺术学院的一次次危机与嬗变。同样是在一百年前,五四运动拉开了中国新文化的序幕,启动了那场文艺、思想、教育、社会的总体性变革。此后的一百年中,我们也目睹了“新文化”在时代命运中的起伏消长。如果说中国新文化的使命是重建现代人的精神世界,在这个意义上,它还始终未能完成。

中国美术学院是新文化运动的产儿,在她建校九十周年之际,除了庆祝,更重要的是回望来路,聆听历史的冀望与回声。九十年过去,先辈们的心愿声犹在耳。蔡元培说,要以爱美的心,“真正地完成人们的生活”;林风眠说,要“从提倡艺术运动入手,把中国的文艺复兴重新建筑”;滕固说,我们要“陶铸一个开物成务的世代,而使之绵延无极……”

除了聆听过去,我们还需要直面当下,追问未来:

面对全球范围内艺术的市场化、大学的体制化、感性的贫困化,我们如何重塑艺术的创造与教育?

为了让我们日益学科化的艺术教育重新成为“有情之学”和“有为之学”,为了再次获得心灵的自主、胸襟的坦荡与智识的通达,我们将以怎样的姿态重新出发?

14:00 – 17:00圆桌论坛

(三场同时召开)

圆桌论坛Ⅰ:自动化社会的艺术与教育

地点:

设计艺术学院18.5号楼A区

主持:

宋建明(中国美术学院学术委员会副主任,教授)

贝尔纳·斯蒂格勒(BernardStiegler,哲学家)

讨论

:(按随机顺序排列)

姚大钧(中国美术学院跨媒体艺术学院副院长)

韩绪(中国美术学院上海设计学院党总支书记兼副院长)

大卫·伯根(DavidBogen,美国马里兰艺术学院教务长)

博伊卡·多奈福斯卡(Boyka Donevska,保加利亚国立艺术学院副院长)

尼尔拉·杨科娃(DanielaYankova,保加利亚国立艺术学院副院长)

芭芭拉·麦肯基(Barbara McConchie,澳大利亚国立大学艺术与设计学院行政主管)

格伦·劳里(Glen Lowry,加拿大安大略艺术设计学院外服与创新处副处长)

雷内·维尔鲁登(Rene Verouden,荷兰威廉德库宁艺术学院实践学院院长)

凯西·施瓦茨(Kathy Schwartz,美国詹姆斯麦迪逊大学艺术、设计与艺术史学院院长)

彼得·博斯特利(Peter Bölsterli,瑞士苏黎世艺术大学中国项目发展部干事)

艾莉森·普鲁伊特(Alison Pruitt,国际美术学院院长理事会执行主席)

阿迪·斯泰恩(AdiStern,以色列耶路撒冷比撒列艺术与设计学院校长)

肯·尼尔(Ken Neil,英国格拉斯哥艺术学院副校长)

王小爱(Wang Xiao’ai,英国格拉斯哥艺术学院中国办事处总代表)

安娜·图迪休姆(Ana Thudichum,葡萄牙里斯本大学美术学院副院长)

圆桌论坛Ⅱ:艺术学院的多元实践与潜能

地点:

民艺博物馆会议室(二楼)

主持:

刘正(中国美术学院副院长,教授)

乌特•梅塔•葆尔

(Ute MetaBauer,新加坡南洋理工大学当代艺术中心CCA创始主任)

讨论:

(按随机顺序排列)

吴海燕(中国美术学院设计艺术学院院长)

管怀宾(中国美术学院跨媒体艺术学院院长)

单增(中国美术学院艺术管理与教育学院副院长)

许煜(中国美术学院客座研究员)

郑胜天(策展人、艺术家)

马丁•科特林(Martin Köttering,德国汉堡美术学院院长)

让奈内·普日贝尔斯基(JeannenePrzyblyski,美国加州艺术学院荣誉教务长及艺术部教员)

格温·吉什礼(Gwynne Keathley,美国马里兰艺术学院副教务长)

德博拉·奥巴利尔(Deborah Obalil,艺术与设计独立学院协会执行主席)

丹尼斯·费瑞斯(Denise Ferris,澳大利亚国立大学艺术与设计学院院长)

艾斯戴尔·帕热斯(Estelle Pagès,法国莱茵高等艺术学院教务主任)

克里斯托弗·赛福斯(Christopher Cyphers,美国纽约视觉艺术学院副校长)

乔治·斯巴克斯(George Sparks,美国詹姆斯麦迪逊大学视觉与表演艺术学院院长)

托马斯·麦尔(Thomas Meier,苏黎世艺术大学校长)

史蒂芬·比尔(Stephen Beal,美国加州艺术学院校长)

格温·费瑞利(Gwen Farrelly,美国罗德岛设计学院国际事务处主任)

玛利亚·杜·蒙特(Malia Du Mont,美国安南代尔哈得逊巴德学院院办主任)

雷娜·孔蒂(Serena Conti,意大利佛罗伦萨国立美术学院副校长)

大卫·卡斯卡罗(David Cascaro,法国莱茵高等艺术学院校长)

圆桌论坛Ⅲ:艺术教育的责任与人的危机

地点:

水岸山居大会议室

主持:

高士明(中国美术学院副院长,教授)

纳伦·巴菲尔德(Naren Barfield,英国皇家艺术学院副校长与教务长)

讨论:

(按随机顺序排列)

潘鲁生(山东工艺美术学院院长)

庞茂琨(四川美术学院院长)

曾成钢(清华大学美术学院副院长)

娄永琪(同济大学设计创意学院院长)

陈正达(中国美术学院设计艺术学院副院长)

弗拉迪米尔·斯皮查诺维奇(Vladimir Spicanovic,加拿大安大略艺术与设计大学艺术学院院长)

英格·奥弗曼(Ingo Offermanns,德国汉堡美术学院教授)

劳丽·比夫斯基(Laurie Baefsky,研究型大学艺术联盟执行主席)

于尔约·索塔玛(Yrjö Sotamaa,芬兰阿尔托大学荣誉校长)

马里奥·桑托斯(Mario Santos,阿根廷布宜诺斯艾利斯电影大学副校长)

克雷格·巴顿(Craig Barton,美国芝加哥艺术学院副校长与教务长)

萨缪·霍伊(Samuel Hoi,美国马里兰艺术学院校长)

托马斯·罗森(Thomas Lawson,美国加州艺术学院艺术学院院长)

杰·库根(Jay Coogan,美国明尼阿波利斯艺术与设计学院校长)

任敏(RenMin,美国旧金山艺术学院教授)

扬·法贝(Yann Fabès,法国国立高等工业设计学院校长)

希瑟·科尔特曼(Heather Coltman,美国詹姆斯麦迪逊大学教务长)

索尼娅·贝克(Sonya Baker,美国詹姆斯麦迪逊大学视觉与表演艺术学院副院长)

罗桑·萨默生(Rosanne Somerson,美国罗德岛设计学院校长)