图 / 朱丹阳

迷茫、困守13年后,这位小众群体中的“大神”渐渐找回属于自己的故事、语言和自信,并开始赢得资本、市场对他的信心。他是谁?这背后有怎样的故事?他在恐惧和害怕一些什么?

空气里弥漫着一股酸溜溜的味道。

一颗圆乎乎的光头正凑在办公桌前吃着生煎。一抬头,白色T恤的胸前一块沾染着几星黄色的渍——不思凡难为情地解释:方才捏调料包,一不小心把醋给泼贱出来。

每天,他会睡到中午起来。来工作室之前,先在网上订好一份午饭。新的一天开始了,他开会、谈事、见人,直到夜深人静。那是他的个人创作时间。

“晚上人会变得感性,离规则远一点。”这条粗眉大眼的汉子满脸和气,仿佛随时会向空气中打出呵呵的表情符。他一抬头,正对着摄影师的镜头,眼睛忽然冒出一股凌厉的杀气。

这让人想起电影海报上那个圆乎乎的小红人儿,随时会从软萌中二的状态,变身为一锤子人头落地的怒目金刚,拥有一股“让自己也恐惧的力量”。

截至8月20日,由不思凡编剧、执导的原创动画电影《大护法》票房总成绩为8700多万元。

在这个暑假档期,对一部个人风格强烈的cult电影、一个不为大众所知的小众导演、一部主动打出PG-13限制级的成人动画,这算是一份不错的成绩单。

更为重要地,它创下了引爆口碑和话题的双重大热——知乎上一条“如何评价动画电影《大护法》”——引发了1804条回答,动辄是几千字的长篇大论。

电影也赢得了圈内人士的认可和赞扬。《大鱼海棠》的导演梁旋、《绣春刀》的导演路阳都纷纷给出溢美之词,电影人俞白眉称赞《大护法》“满屏才华,看得是心服口服”。

迷茫、困守13年后,这位小众群体里的“大神”在渐渐找回自己的故事、语言和自信,并开始赢得资本和市场对他的信心。

脑残粉,暴力,PG-13

◇◆◇

估算完票房后,《大护法》的出品人尚游在电话那头轻轻地吐出一口气。“这是一次冒险,不说有多么成功,但我们至少没有失败。留下一批被老凡吸引的粉丝。”

2014年趁着到杭州谈事的机会,他见到了听闻已久的“传奇”——不思凡。“一是好奇真人到底长啥样,觉得他在网上挺神秘的;二是想知道他这些年在做什么。”

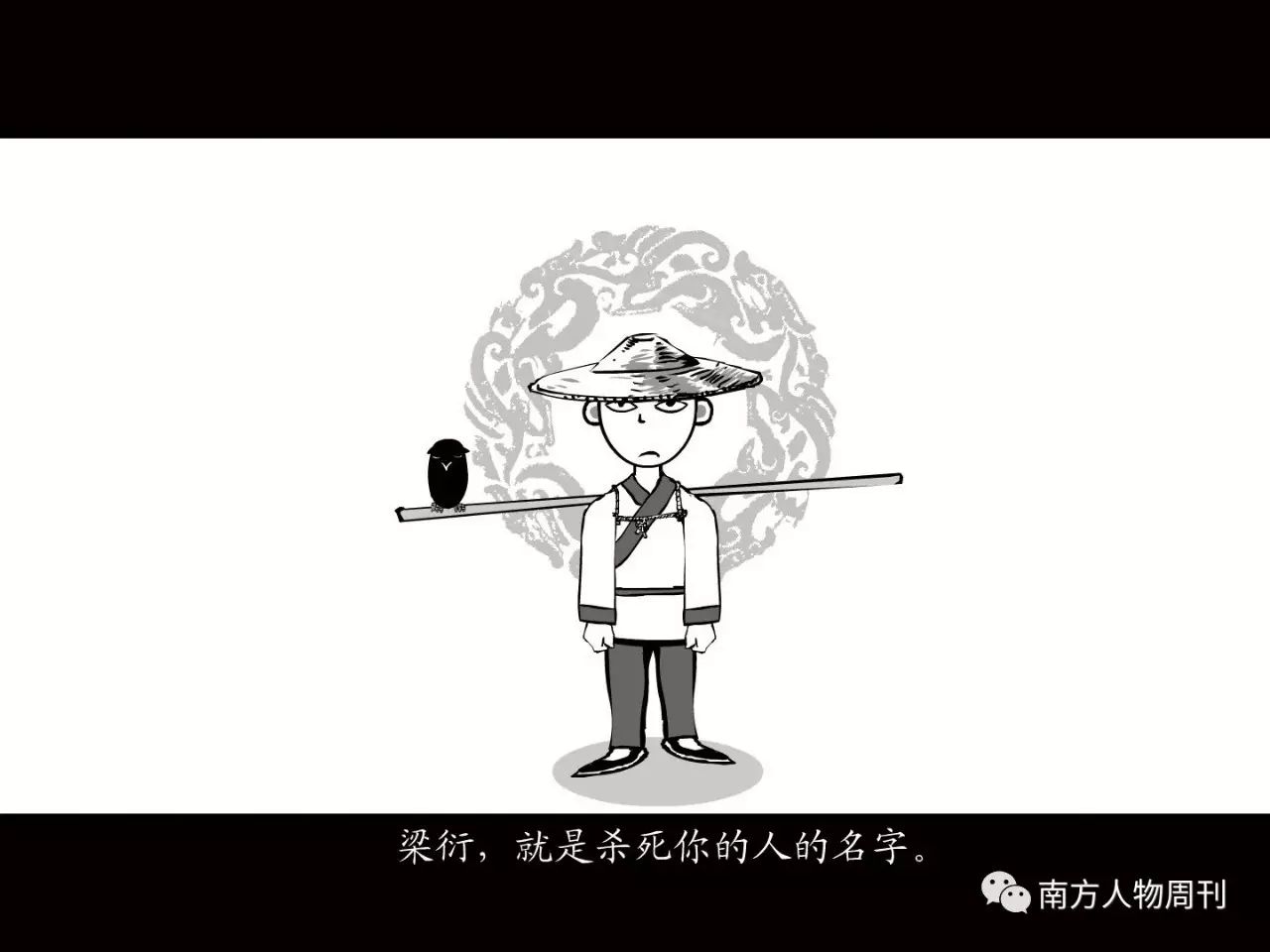

尚游,好传动画公司创始人,网名“大牛”。2004年还在读大三时,他在网上看到了一部风格怪异的黑白flash作品——《黑鸟》。主角是一位背双剑的侠客,带着一只黑鸟,行走江湖。在每集的开幕序语,都有一个带着江浙口音的男低音说道:“梁衍,就是杀死你的人的名字。”

这部做到第7集没有了下文的短片后被评为“中国网络flash动画十大遗憾作品”之首,至今在豆瓣的评分高达“8.7”分。因为迟迟等不来更新,铁杆粉丝中有的干脆自己创作了续篇。

《黑鸟》

那时,不思凡还是一个爱画漫画的南方小镇青年。在学电脑软件时,他用flash捣鼓出一个东西,上传到网上后,立刻引来大批的追捧者。一时兴起,他白天在电信局上班,晚上熬夜做flash,一连做了三个月。

十年后,已在专业动画行业做到第七个年头的不思凡看上去疲惫不堪。因为投资方的原因,他的团队做的几个项目到中途都黄了。“大牛,我不想做动画了,我想回山里,到山里去画漫画。”

尚游听了很难过。当时整个动画行业活得都很艰难,他也看了不思凡这些年的作品,“都很不错。但是,也看得出老凡的特质被压抑得够呛。”

命运的转折发生在短短几天里。

等不思凡说出那句“我想再试试”,尚游立马就把钱打到了他的账户上,连合同都没有签。“你就安心搞创作;制作和发行方面,我来帮你做。”

不思凡:我们做什么呢?

大牛:我没具体的想法。唯一要求,咱们别做和市面上一样的东西。

不思凡:我想做暴力。

大牛:那能更暴力一些么?

不思凡:嗯……后面会不会有麻烦?

大牛:想得太多了。如果你想去做,那就做吧。

后来,不思凡常在各种场合开玩笑,说尚游是自己的“脑残粉”——对一个落魄的动画创作者盲目信任和乐观,不是“脑残粉”,又是什么呢?

“你有没有觉得很神奇,做了这么多年,你慢慢有了一群粉丝,然后他们也成长起来,忽然有一天他们中某个人就成为支撑你走下去的人。”

然而,看到《大护法之黑花生》第一版,“脑残粉”还是倒抽了一口冷气——“很压抑,人被整个节奏压迫着,喘不过气来,看完特别憋屈,特别愤怒。”

故事的结局主要角色全部死光,最后一个镜头是——大护法的小宠物白毛球在花生镇上空爆炸。

“我说,老凡这不行,这是导演在杀人。”尚游回忆说,“这是导演的个人作品,他有情绪,他需要发泄,这样发泄很爽,但我没法拿出去卖。”

杭州滨江一间毛坯房里,烟雾缭绕中,不思凡对故事进行了修改调整,主要角色最后只有花生人小姜死去。“这样,至少给观众留下一个希望,哪怕是白日梦。”

《大护法之黑花生》的样片做出后,尚游逢人就推销。但是视频网站的发行人都接受不了这么“出格”的东西,他渐渐不抱希望。2016年4月,在和光线传媒谈一个项目合作时,他又习惯性地掏出手机:“我这里有一个东西,你要不要看一下。”

当时,光线旗下的彩条屋影业推出了原创国产大制作《大鱼海棠》,获得票房和口碑的双重好评,聚集了田小鹏、梁旋等一批国内动画导演,被公认是国内动画大片最具实力的推手。

在放映厅里看完样片后,彩条屋影业总经理易巧问他:“大牛,你有没有信心、敢不敢上院线?”

尚游很激动,第一反应是——“有什么不敢的?老凡熬了这么多年才等到这么一个机会,怎么也得去试一下。”

“光线的眼光确实很毒。”他事后钦佩道。接着,他才明白过来对方问他这句“敢不敢”背后的分量。做完可行性评估后,大笔大笔的钱就跟流水一样花了出去,录音、杜比转制、拷贝,随便一个合同就几百万地转出去。头一个月,就把他们几年来省吃俭用积攒下来的一点家底掏空。尚游开始发慌,他一边停下手头其他的动画项目,一边开始不停地接外包项目。

“只能自己扛着,不能和老凡说,因为他的创作任务已经完成,而且完成得很好。”他也不能和同事们说,因为当时公司整个制作团队都在那里通宵达旦地为《大护法》做后期的优化。

有大半年,尚游常常自嘲是“破产动画公司老板”,有时晚餐是加了火腿肠的豪配泡面,隔三岔五在朋友圈里“拜财神”,通过这种自我调侃的方式来纾解压力。

最后,他们请来了周星驰、徐克的御用剪辑师、有“江湖第一剪”之称的林安儿为 《大护法》 做剪辑。配音配乐、海报设计,无一不是行业内的最好配置。

“这是一个成熟的、无比庞大的工业体系,光靠导演、主创一个人不行,必须动用这个电影体系里面的的资源来支持他。”尚游事后分析说。

他把《大护法》的后期优化比作一次“带着镣铐跳舞”。

“其实,我们在后期有很多机会可以把这部电影变得更顺当、更主流,让所有人都看得懂,这并不难。但是,这样导演的锐气就没有了。”

“为什么剪得这么费劲?一边是要尽可能不伤害导演的个人风格;另一方面,能让他被更多人接受。在处理平衡这个问题上,还是让导演的个人风格来得更强烈一些。”

“这是老凡作为导演的电影处女作,还是个人的锐气更为重要。”

森林的孩子

◇◆◇

好几年前的一个偶然契机,我在某视频网站点开一部叫《小米的森林》的动画短片。

这是一部题材、画风都异常诡异的作品:神秘的森林,硕大的母蛹,各种奇奇怪怪的昆虫、花草,被怪虫附身、非人非虫的“鬼面夷”,以及在森林里迷失了身份和自我的人们……

被激起一身鸡皮疙瘩的同时,我也记住了“不思凡”这个带着网络气息的名字——在国产动画片中,从未见过世界观如此独特的作品,创作者好像自己营造了一个完整的世界。

不思凡出生于上个世纪70年代中期。他从小跟着爷爷奶奶、外公外婆生活在浙江临安的乡下,老屋的背后就是大片大片的山林。

那是他童年嬉戏的世界:山林里有各种各样的花草、树木,和奇奇怪怪的爬虫、走兽。那些让我起了一身鸡皮疙瘩的,就是他眼睛所看到的,“很自然。”

在他的观察中,这些森林里的生物目的很简单,每天就是想尽办法找吃的,此外,就是躲避要吃它们的其他生物。

离开大山后,他到小镇和父母生活,后来到了更大的城市,见到更多形形色色的人。在他的眼中,这些人和他童年那片山林里的各种生物也没有什么两样——只不过欲求更复杂,更痛苦,也更荒诞一些。

他的父母是镇上国营工厂的工人,安分勤勉,经常加班加点,那时“评先进”、当劳模是最上进的主流思想。直到上世纪90年代初期,他们双双下岗失业。后来,父亲常和他唠叨一句话——“这个世界什么都不重要,钱最重要。”

“他(父亲)没什么文化,是用自己的身体去感悟这个世界的变化。”再到后来,他发现:这也成为他身边越来越多人的共同欲求。

在山里、小镇上,不思凡像野草一样生长着。在父母眼中,他不是个爱惹事的孩子,在学校成绩不算好也不太糟,最大的爱好就是画漫画,也没有老师指点,自己胡乱画着。

山里的爬虫、动植物,和后来一路上见到的人与事,成了他笔下世界的原型。从《小米的森林》、《妙先生》系列到《大护法》,不思凡建构起一个森林和人类共存的魔幻世界:依然有硕大的母蛹,怪异的虫子、花草,而人类的面目、贪欲越来越复杂,有关迷失的故事也越发暗黑、血腥。

《妙先生》

在《大护法》里,这种暗黑、残酷达到了一种极致:活在恐惧之中的花生人,他们贴着假眼假嘴,互相揭发,以吃同类—(蚁猴子)维持生命;被成功学毒害的屠夫庖卯,他唯一的理想就是一刀取人命;假扮神仙的小镇统治者吉安大人;困在创伤记忆里的变态杀手罗丹;以及,看上去天真无邪、实际在背后操控了整个故事的孩子小鸣……

更令人不安的,是“觉醒”之后的故事:撕去假眼假嘴的花生人成了新一代的“行刑者”,他们开始枪决那些不愿撕去假嘴假眼的花生人。在花生镇上空,漂浮在半空中的“黑花生”开始破裂。

经过一周的沉寂和发酵,《黑花生》开始在社交媒体上引发一波接着一波的热议。每一个角色、每一个段落被仔细讨论,人们各自解读着那些关于政治、社会、人性的隐喻。

在我面前,不思凡小心翼翼地把自己描述成一个旁观者,没有观点,没有站位,也没有批判。“我看到一些东西,把它呈现出来,如果说观众感觉有,那说明他曾经看到过。如果我创造了一个不对的东西,观众没有这种连接,他就会骂你,向你丢臭鸡蛋。如果他们没有看到过,怎么能读得到呢?”

“你害怕了没有?”我冷不丁地打断了他。

“害怕什么?”他突然警觉地瞪大了眼睛。安静片刻后,我们几乎同时笑出声来。“这是一个诚实的作品。”他最后补充道。

趁着摄影师为他拍照的空当,我溜达到在他办公室一角的书架前。

不思凡的阅读面相当广泛。除了他聊得最多的佛、禅、老庄,还有一些西方哲学、心理学,夹塞着《搜神记》等几本古代志怪小说,以及马尔克斯的《百年孤独》。

他是一个自然生长、直觉敏锐的观察者和思考者。

在书架底部一角,两本台版的宫崎骏文集赫然在列:《出发点:1976-1996》、《折返点:1997-2008》。

一把“妖刀”的焦灼

◇◆◇

在尚游眼中,老凡是一个天生的创作者,“有天分,很坚韧。”

“他没有怎么受过正规教育,有一股野劲,这种野路子成就了他身上非常独特的东西。”他把不思凡比作一把“妖刀”,“用得好,就成了;用得不好,就废掉了。”

2008年,不思凡辞去家乡的工作,来到杭州做一名专业动画人。这个从大山森林里走出来、一直凭着直觉画漫画的素人,第一次听说了动画镜头有原画之说,也第一次知道动画每秒需要由24帧组成。

在诚惶诚恐的学习过程中,他开始迷失在知识和经验的海洋里。伴随着现实的生存压力,看不到前景的行业,一度,他甚至怀疑自己是不是已经江郎才尽了。

我看过他之前就职于某动画公司时执导的一部作品——《雨孩子》。这是一部主打温情的动画,画面精致唯美,充满着烟雨江南的诗情画意。但是,我找不到“不思凡”的个人痕迹——那种奇异、粗粝又锋利的东西,其中也包括那一点直男的审美“恶趣味”。

在他的过往作品中,女性角色戏份少而又少,但一概袒胸露沟,风尘而妖媚,一如《大护法》里的“彩”。

采访时,我无意中和他聊到了宫崎骏和他的作品——他说自己只看过对方的一两部作品,了解有限,然后就此打住。

“这是老凡的一个禁忌。”他身边的一位朋友后来向我透露说,“因为他很不乐意听到别人说他画得像宫崎骏。”在他之前执导的项目里,投资方明确要求做成宫崎骏那样的,等样片出来后,翻来覆去地要他修改,“结果越改越像宫崎骏”。

他轻描淡写地略过13年来经历的种种憋屈、艰难和不愉快。在他的作品中,多少能觉察到一些痕迹:《小米的森林》里失去说话能力的“鬼面夷”,《秒先生》中那个愤怒的小胖子……

《大护法之黑花生》,给迷路许久的不思凡找到了一个出口——释放了他压抑许久的情绪和创作力,让他再次用自己的语言来讲述一个他想讲的故事,以及,他对这个世界的观察与思考。

这最终成就了《大护法》和他的“脱颖而出”。

“但是,这种野路子也是一种原罪,他自己也意识到了:当再往前走时,怎么提升自己。局部的突破是可以做到的,但等他来到一个新的高度,要在那里盖房子,这就更加考验他的提升能力。”尚游说出了自己的担忧。

他也感慨于老凡的自学能力和成长速度。“说实话,在做《大护法》之前,他画得都没有现在这么好。”

不思凡和工作室的伙伴们 图 / 朱丹阳

2016年底,黎瑞刚执掌的华人文化控股集团成为不思凡和他团队的股东。他的工作室——“虫左道右”从滨江区租的毛坯房,搬到了位于杭州火车东站一角的创意园区;人马也从做《大护法》时期的三四杆枪,壮大到如今的二三十号人。

资本,平台,各种资源开始向这位过惯穷日子的动画创作人微笑,招手。

坐在如今这个明亮宽敞、洋溢着现代风格的loft里,不思凡坦承自己的忧虑和害怕:他担心自己思维“转不过弯”,更担心陷落在电影工业的规条和套路里,失去自己的语言,变得越来越平庸。

“有这种危机感是好事。”尚游颇感欣慰,“未来20年会是老凡的一个创作成熟期。动画导演一般要到这个年纪才开始做出好的作品,宫崎骏也是这样,因为到这个年纪对生活、人生有感悟了,这是年轻导演做不到的。”

这位“脑残粉”开始展望起未来20年的可能性:做出六七部好的作品,里头有能成为真正经典的作品,甚至可以去挑战世界上最好的动画电影,“这对老凡不是没有可能的。”

空气里飘过一阵香甜的气味,闻起来像是红枣干烤焦了的味道。

不思凡“点”着了一根电子香烟,低着头思索着。他正在新一轮的戒烟努力中——每当感受到压力和焦虑时,他下意识地就想抽烟。抽得最凶时,他一个晚上能抽掉半条烟。

“其实,瘾也只是一种根深蒂固的习惯,你是可以扔掉的。”他试着解释个体束缚和戒烟的共通之处,“要学着努力去摆脱它。”

本文首发于南方人物周刊第525期

文 / 本刊记者 徐琳玲 发自杭州

编辑 / 周建平 [email protected]