一场以个人名义进行的约战,激起了酝酿已久的“血雨腥风”。

随着太极拳师魏雷被格斗大师徐晓冬在20秒之内击倒,中国武术被放上了“拷问台”。

作为未来最有可能跻身世界格斗舞台的项目,太极拳是中国功夫的代表。太极拳师输掉比赛,难免会有不少人质疑中国功夫是否真的不堪一击。

目前,此事仍在进一步发酵中。多名太极拳传人向徐晓冬下了战书,意欲一决高下为太极正名,徐晓冬也已接受挑战,但表示只和掌门人打。中国传统武术是花拳绣腿还是有真材实料,不可一言以蔽之。

查古可以知今,在探讨传统武术是否有用之前,对其起源与变迁的考究具有必要性。

中国武术在先秦时代初具形态。

舞蹈与古代武术关系密切,商周时期军队利用“武舞”来训练士兵,鼓舞士气。

从这点可以看出,武术最早的萌芽与军事活动密切相关,同时它又是一种充满仪式感的事物。

周武王演练武舞

当时的武林高手是一帮什么样的人?

《

韩非子

·

五蠹》记载,先秦时代

“儒以文乱法,

侠以武犯禁

”,巧妙地描述了当时的游侠状况。

作为分封制国家,先秦有很多列国诸侯与贵族,各守一方。为维护自身安全与利益,这些贵族培养或雇佣了一些“侠客”,用来执行复仇、刺杀等任务。

这些凭借武力吃饭的侠客需要有过硬的武术才能谋生,这里的“生”一指生命,二指生活。

正因为有这样的一批人在,当时武术的技击性得以保持较高水准。

除这种技击性外,

先秦时期的武术初具观赏性、表演性。

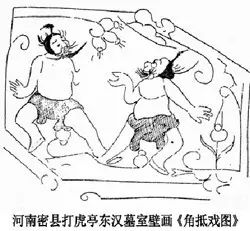

战国之前,角力也属于古代军事文化范畴。《礼记》记载,“孟冬之月,天子乃命将帅讲武,习射御、角力”。

但《汉书·刑法制》记载,“春秋之后,稍增讲武之礼,以为戏乐,用相夸示,而秦更名为角抵,先王之礼没于淫乐中矣。”这表明到战国时代,中国已有类似“角斗士”的职业存在,两两相斗,以供观看欣赏。

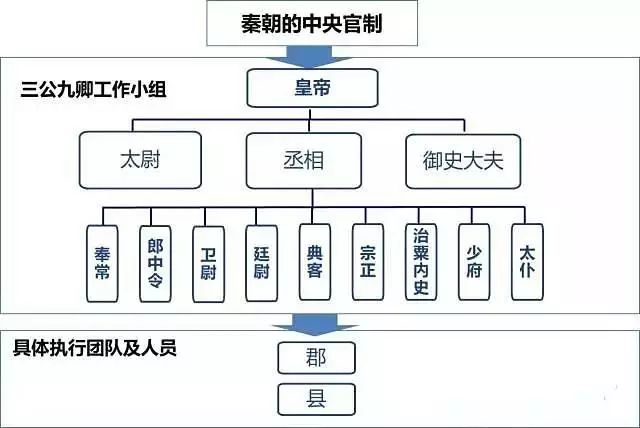

公元前221年,秦始皇一统中国。中央集权的大一统体制逐渐建立走向稳固,与之相伴发生的则是侠客的不断远去。

事实上,迄至汉代,社会上仍有游侠群体存在,具体可见《史记》中的《游侠列传》。他们多出身平民,或为私斗、或为主雇,有些甚至只是为除暴安良的个人理想……但终究被铲除殆尽。

一方面,封建贵族退出历史舞台,原本为其效力的武士集团失去主雇。另一方面,高度集权的中央不允许民间武力存在。

值得一提的是,

作为

当今世界最顶尖的两大综合搏击赛会UFC和K-1所在地,美国和

日本长期保持了武术传统、保留了武士阶层。

欧洲骑士制度一直到近代才终结,西方人的尚武、决斗之风一直延续了下来。

日本的武士制度也一直持续到明治维新才终结,日本成为东方世界最尚武的民族,发展出所谓“武士道”。

秦汉以后,民间武士群体走向消亡,但中国武术并未停下发展的脚步。

表现之一为

武术活动内容更加丰富。

秦汉以来,盛行击剑。随着“宴乐兴舞”习俗的流行,手持器械的舞练时常在乐饮酒酣时出现,《史记·项羽事纪》记载的“鸿门宴”中“项庄舞剑,意在沛公”便是佐证。

公开资料显示,汉时,有了剑舞﹑刀舞﹑双戟舞﹑钺舞等。这都说明,汉时的武舞已有明显的技击性,有招法,又多以套路的形式出现。

表现之二为

武术呈现出一种艺术化的发展趋向。

角力

在广泛吸取了诸如舞蹈、杂技、戏曲等文化内容基础上,形成了规模庞大而奇技异异的角抵戏。

唐末至宋元时期,商品经济发展、城市规模扩大、市民阶层形成。在这样的历史背景下,武术也有了商业性质。

由于商业繁荣,出现了各种浪迹江湖,习武买艺为生的“路歧人”,

目的很简单,赚点钱。

当然,前提是当时的政治环境允许这种行为。

宋元时期,由于战乱频繁,尚武的社会风气进一步促进了武术的生长。宋代武术颇受统治者重视,选拔士兵、将领皆以武为准, 这样必然促进了武艺的发展。双方为了打败对方,都力争改善和丰富武器的种类,在宋代已出现了十八般兵器之说。

当时也出现了很多习枪弄棒的“英略社”,习射练习的“弓箭社”等民间结社的武艺组织。

武艺高强的人也可以上街“卖艺”,拳术套路已经成为拳师传授武艺的主要内容,甚至还出现了以表演套路为职业的女艺人。

宋元时期还出现了比较完备的拳棒擂台赛,有了裁判,有了比赛的规则,有了比赛的奖品,这是商业性武术比赛最早较为完善正式的雏形。

元朝和清朝是少数民族统治的时期,

当时的统治者分别下达了禁武令,严禁民间练武。不过“武”指的是刀枪棍棒等兵器。所以,大家开始练拳。

清朝的“禁教不禁拳”政策更将习武风尚推到了极点。据《义和团档案史料》,光绪二十六年四月,直隶总督荣禄在奏折中曾写道:“良民农隙讲武,练习拳棒,自卫身家,原为例所不禁。”

帛画导引图(复原图,长沙马王堆汉墓出土)

古典武艺继承者周亮曾在接受腾讯文化采访时表示:

这个时候(禁武令下达后)出现了南拳北传的现象,《一代宗师》讲拳南传,其实清朝最初出现的是南拳北传,因为很多精英人士不愿意接受异族的统治,往南走,他们参与了郑成功或者是吴三桂在福建沿海和云贵图谋的反清复明。

但是当时清政府已经完全控制了中原大地,这些反清复明人士开始建立起黑社会组织,所谓的堂口、帮口、红花亭、天地、洪门,然后他们在全国各地出来派人下来教拳,教拳不是目的,建立民间组织才是目的。

从先秦时期的初始形态到秦汉南北朝的发展,从唐宋时期的完善到明清两代的繁荣,中国武术具有鲜明的时代色彩和政治烙印,也具有搏击之外的功能属性。

顺应时代变化,武术逐步成为中国近代体育的有机组成部分。

民国时期,武术一度被称为“国术”。

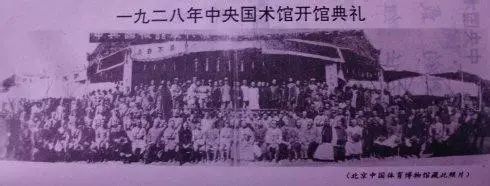

民间出现了一批拳社、武士会等武术组织。1927年,在南京成立了中央国术馆。

1928年3月,南京国民政府建立不到一年,就在南京西华门头条巷6号设立了中央国术馆,此后将它发展成一套从中央到县级的武术推广体系。国术馆的宗旨是培养师资、推广武术、审编教材。

当年10月,国术馆举办了第一场全国武术国考。以打倒对方为胜,规则较为开放。

1936年,中国武术队赴柏林奥运会参加表演。

据FT中文网报道,令人遗憾的是,传统武术的技击含义一步步丧失。中国乡土秩序“差序格局”的特点在武术中的表现便是内外有别,数不清的武术在保守的思想观念驱动下因没有继承人而失传。

近代以来火器进入中国对传统武术造成了巨大的心理冲击,民国时期中国武术界的自信心跌入谷底。

可事实上,火器出现对传统武术的打击是具有不分国别的普遍性的。那为何跆拳道、泰拳、柔道能够保持自身的技击性?