近年来,在中国社会,“

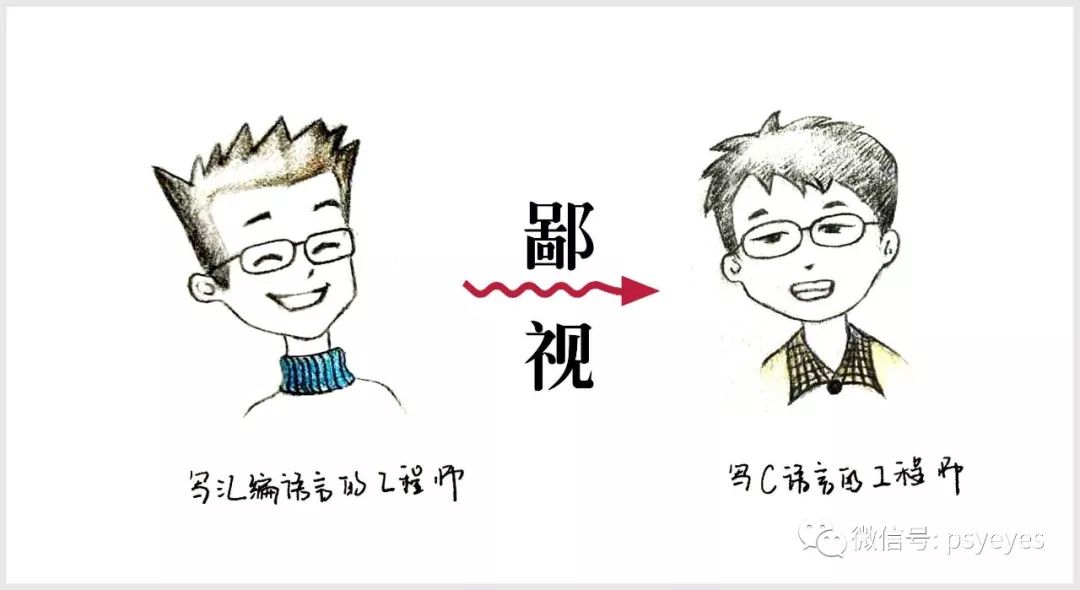

鄙视链

”成为一种显文化,动不动就在某个领域总结出一串鄙视链。例如,看英剧的鄙视看美剧的,看美剧的鄙视看日剧的,看日剧的鄙视看韩剧的,看韩剧的鄙视看台剧的,看台剧的鄙视看国剧的。这样,看英美剧的顿时就有了优越感,而看国剧的俨然成金字塔的最底层,人人得而鄙视之。

近段时间,围绕着网红作家ayawawa的争议,有好事者也整理出了互联网各网红粉丝的鄙视链。其中一个版本:粉丝智商排位,于丹粉再往上就智商及格,忽悠不到钱了。

我个人对这种鄙视链现象是嗤之以鼻的,一个读者喜欢哪个作家或者哪家机构的知识产品,应该是他当然的权利。俗话说,萝卜白菜,各有所爱,有人喜欢艰深的,有人喜欢浅显的;有人喜欢理性的,有人喜欢煽情的;有人喜欢岁月静好的,有人喜欢忧思人间的。固然,不同的偏好、品味反映了不同的读者在审美和智识的差异,但是即便是在审美和品味上的有着悬殊差异的两个人,权利是一模一样多的。

从心理学角度,这种动不动就搞出一串鄙视链的现象并不是近年的新玩意儿,而是根植于人类天性之中与生俱来的偏见。社会心理学大量研究揭示了人群只要分为“我们”和“他们”,那么没有任何由来就会出现鄙视“他们”的态度倾向。如果这种源自天性的群际态度偏向加上社会意识形态和文化的推波助澜,就顺理成章地演变为种种社会偏见和歧视。

以此观之,根据偏好不同的网红作家或知识贩售机构,这些粉丝们就分化为不同的群体,我喜欢B,觉得A太肤浅,但又觉得C难以理解,这样就构成了一个鄙视链的基本构型:A

问题是,在一个文明的社会里,高调、公开地宣扬自己的品味、偏好,并表达对其他人的鄙视是粗鄙无礼的。

尽管内心难免有鄙视“他们”的念想,但把自己的鄙视藏起来是对别人和自己的尊重。

道理其实很简单,你鄙视“他们”,你又被另一群人鄙视,到最后没有任何一个人可以占据鄙视链的顶端,睥睨众生。因为哪怕是鄙视链最低端的人群,都可以理直气壮地鄙视高高在上那个装逼的人。你曲高和寡的品味,在不理解的“他们”眼中就是装逼。

现代社会必然有着多元化的人群和多样化的偏好,而多样化的社会生态才是构建现代文明的基础,这应该是社会科学的常识。人们因为受教育程度、智识的差异,以及际遇和造化的不同,偏好不同的阅读内容,太正常不过了。如果区分高雅和低俗,那么人们有选择高雅或低俗的权利;如果区分深刻和肤浅,那么人们有选择深刻或肤浅的权利;如果区分有趣和无聊,那么人们有选择有趣或无聊的权利。高雅鄙视低俗,深刻鄙视肤浅,有趣鄙视无聊,这样的态度公开表达出来就要不得。

我不喜欢于丹,但喜欢于丹的读者有权跟随于丹;我不喜欢ayawawa,但ayawawa的拥趸有权簇拥在他们偏好的作家周围;我不喜欢咪蒙,但咪蒙的的粉丝有权表达他们对咪蒙的支持;我也不喜欢罗辑思维,但罗辑思维的用户有权给令他们满意的罗辑思维点赞。当然,喜欢于丹的读者,喜欢ayawawa的读者,喜欢咪蒙的读者,喜欢罗辑思维的读者,分别有着不同的特质和背景,反映在不同内容取舍背后的当然是

审美和智识

的差异,甚至就是高下。正如姚明如果公开表达对潘长江的鄙视是一种不言而喻的粗鄙无礼,那么任何自居审美品味和智识在高端的人公开表达对低端他人的鄙视,也同样是粗鄙无礼。

在我看来,喜欢不同萝卜白菜的读者粉丝聚集在同一个社会,应该像非洲草原雨季后聚集在水塘旁边饮水的不同动物,各饮各的,侧身而过。一头嘲笑山猪的狮子,真的是一只很Low的狮子。

(本文首发于昨天之《南方都市报》个论版。版权属于南方都市报,禁止转载。)

扫描或长按赞赏,谢谢!