我们常常听到物理学家用“美”形容物理理论。我们或许可以直观地感受理解艺术之美,但物理之美意味着什么呢?让我们一起来听听哈佛大学的理论物理学家哈沃德·乔吉对于美的深刻见解。

撰文 哈沃德·乔吉(Howard Georgi)

翻译 严寒

校对 郑伟

物理理论的美,意味着什么呢?真实的世界中充满了美的事物。有谁不会被绮丽的彩虹,或者细致完美的雪花而感动呢?但究竟是怎样一个理论能够用“美”来形容呢?当然,在某种程度上说,这无关紧要。在艺术中,作品本身也许就足以让人领悟其中的美;但在科学中,最终的检验标准是,这个理论能否帮助我们理解世界。然而,许多物理学家都认为美至关重要。对此,我不确定该作何思考,但幸运的是,我找到了两个理论,我和我的许多同事都认为很美。这就是大家所知晓的:“大统一理论(Grand Unified Theories)”(虽然我认为这些理论的确很大,但这名字不是我起的)。

读者也许会产生疑问:“找到(find)一个理论”是什么意思呢?也许“发现(discover)” 或“发展(develop)”的用语,比“找到”听起來更加科学。但事实上我的确是找到了这些理论。我的同事——诺奖得主谢尔顿·格拉肖(Sheldon Glashow),曾经和我一起,为了寻找这些所谓美的理论花了将近两年时间。我们猜测它们就在那里,并且非常努力地一起探寻它们,探索我们认为它们所在的理论世界。我们和其他人发展了许多理论工具去寻找它们,并检验它们是否与实验结果一致(那个时候,实验也正在迅速发展)。但我们一无所获,因为我们没有在正确的方向上搜寻,这让人沮丧。

1973年冬天的一个下午,我们意识到,我们一直在理论的地图上回避一片巨大的区域,因为那里看起来相当难以驾驭,并且危机四伏。我们因而决定铤而走险,在那个下午开始探索这片崭新的领域,但当时我们没有意识到,我们仍在回避其中最野性最危险的地方,而美的理论就藏匿于此。晚饭后我回到家中,在继续搜寻中经历了一次神奇的体验。

在这篇文章中,我希望向你传达我所经历的一些乐趣——也就是某种美妙的数学,指引我到达那最关键最危险的领域时,其中所经历的乐趣,而且最终甚至与我的意志相反,我被迫面对危险。当然,在这儿谈论引我走向那个美妙之夜的所有物理或数学是不可能的,我得依赖比喻和图像来解释。而且我得先置外不提一些非常有趣的东西,比如在这儿几乎不讨论弱力,这是有些遗憾的。在那段时间试图理解弱力,以及它与希格斯粒子(Higgs particle)(其理论预言提出将近50年后才在LHC上被发现)之间的联系,是当时在理论领域中取得巨大成就的最主要的促进因素之一。但如果谈到它的话,这里的图片就会变成4维!我不知道该怎么画出来,不过,我会尝试用新的方法讨论这个问题,或许能让你感受到其中的美。幸运的是,数学用以图像呈现,助我走出当时的困惑丛林。

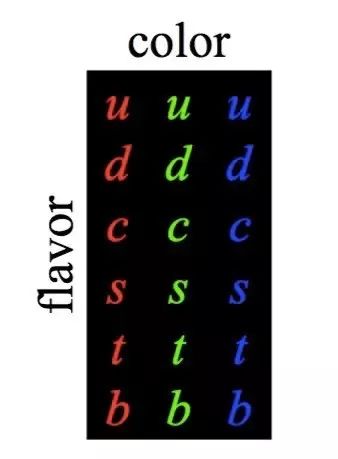

我们从上世纪60年代中期开始说起,那时标准模型以及夸克携带色荷的思想才刚萌芽。我们现在说,夸克拥有“味”和“色”。这个夸克列表,如果你读过关于标准模型的文章,或许会感到熟悉。对于不同种类(types)的夸克,“味”,是完全人为的叫法,而且不太有用(我不确定只用“种类”有什么不对)。标准模型把夸克的“味”分为三类,最轻的 u 和 d 夸克,似乎与电子和电中微子有关联。更重的c和s似乎与更重的电子类似物——缪子,及中微子有关联。再重一些的t和b,和再重一些的电子类似物——τ子和τ子中微子的关联。电子与它更重的伙伴及其对应的中微子,一般称为“轻子”。最轻的家族,u、d、电子及中微子对我们的存在都至关重要。我们是由前三个构成(因为质子和中子由u和d夸克构成),而且如果没有第四个,太阳就不会发光。直到今天,我们都不知道其他家族对我们来说有何作用。我将要讲述的故事,是与最轻的家族有关(稍后也会谈到它们的反粒子)。而其他家族以类似的方式,同样地融入这个美的理论中。

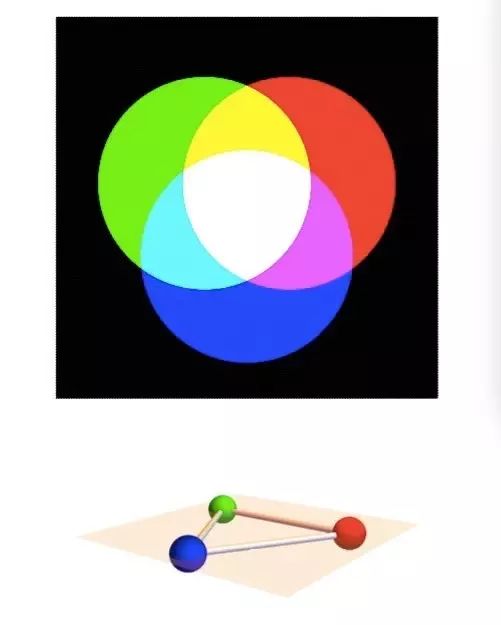

“味”,对于一种神秘的性质来说,是个糟糕的词。但对夸克的某种重要性质,“色”却是个很美的比喻。色荷在把夸克聚在一起,构成质子和中子的力上发挥了作用,这与电荷把电子和原子核聚在一起,形成电中性的原子非常类似。但电荷只有一种,而色荷有三种,我们用三原色来表示:红色、绿色和蓝色。就像电荷,色荷是可以累加的。呈电中性的原子一定有相同数量的质子和电子。但三个夸克,各自带有不同的色荷,可以用色力束缚起来。用三原色的比喻可以美妙地描述其中的物理。三原色加起来就是白色,即零色荷。

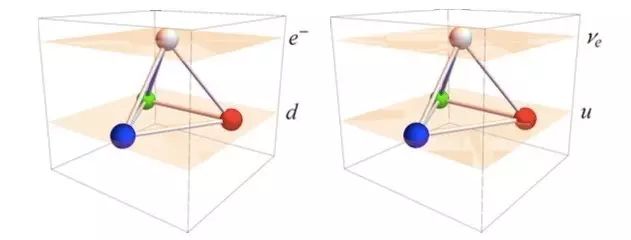

夸克之间色力的定量理论,是基于SU(3)的数学结构,可以完全对称地处理三种色荷,所以我们常把夸克的三种色荷,想象成一个等边三角形(如果你有兴趣的话,“SU”指的是特殊酉群)。就在我上面提及的那个夜晚之前不久,约格什·帕提(Jogesh Pati)和阿卜杜勒·萨拉姆(Abus Salam)迈出了通往危险的理论丛林的第一步。他们指出,在最轻的家族中,夸克和轻子可以结合成SU(4)结构,可以图解为成正四面体,类似SU(3)。

他们当时认为轻子携带第四种色荷。最有趣的想法是:在他们的模型中,结合夸克和轻子放到相同的结构中。

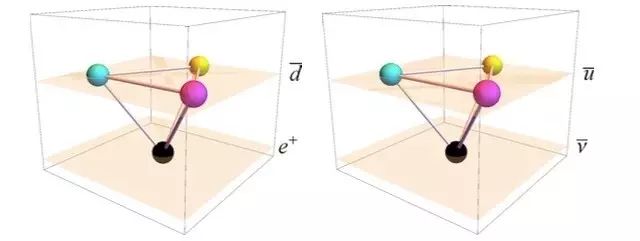

基本粒子中的一种奇异特色是:反粒子的存在。任何携荷的粒子,即电荷、色荷或弱荷(为了使讨论单纯化,我不会谈及弱荷),都存在携带所有荷相反数量的粒子。电荷很简单,比如电子的电荷是-1,所以它的反粒子正电子必须有电荷+1。蓝色u夸克的电荷是2/3,所以它的反粒子的电荷一定是-2/3。那么色荷呢?反蓝色必须能够和蓝色中和得到零色荷,而且在三原色的比喻中,我们都知道这意味着什么。反蓝色一定是红色加绿色,即黄色。类似地,反红色是绿色加蓝色即青色,反绿色是红色加蓝色即洋红。在帕提-萨拉姆模(Pati-Salam)型中,反夸克和反轻子可以结合成反四面体。

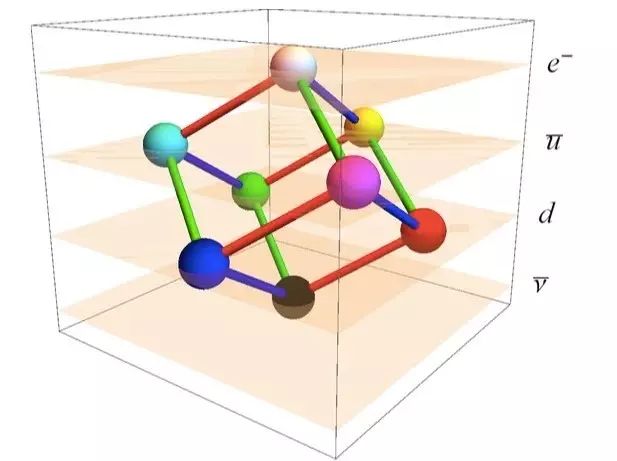

在那个关键的晚上,晚餐后我开始探寻谢尔登和我在下午所想象的漂亮理论的实现方式。帕提-萨拉姆四面体,以及反四面体看起来是个不错的起点,所以我用和谢尔登一起学到的工具进行研究。如果我当时脑中灵光一闪,并理解了我们那两年期间都忽略了的危险区域,那这个故事就会太棒了。但这并没有发生。我只是在思考一种不同的数学结构,称作“旋量”(spinor),其看起来相当独特而且有趣。旋量有种二元的结构。相对于三角形和四面体,旋量可以用方形和立方体等来描述。当我用旋量的语言描述帕提-萨拉姆模型的时候,对于如何把一个四面体(包含电子和d夸克)以及反四面体(反u和反v)放入立方体中,其方法是显而易见的。

这个(或更加确切地说是它的高维类推,不仅电荷和色荷,把弱荷也结合在一起)就是我们要寻找的美妙理论之一。它能够把不同的部分恰当地放进去,非常奇妙地让人兴奋(加入弱荷就更妙了)。注意这里的排列方式,层与层间距相等,每向上一层电荷就减少1/3。现在我理解为什么我们当时找不到美的理论的原因了——我们之前没有想到把夸克和反夸克一起放置在同一个结构中。而那天晚上我也确实没有想到这一点。这些结构中的美妙数学,深深吸引了我。正因为色荷的奇妙之处才使得这个理论有效。在这里,我把立方体的边着了色,向上走就要加上这个颜色。我们把红色的边作为例子。在第一层的底部,从无色的黑色v-,加入红色就得到红色。但如果从第二层蓝色d夸克开始,加上红色就得到洋红,这就是u-反夸克的色。其他的边都是类似。非常神奇。

我知道这种惊人的结构,来源于数学中的SO(10)(“SO”代表“特殊正交群”)。在我思考所有这些是如何起作用,以及检视美妙的统一理论是如何分解成丑陋又支离破碎的标准模型的过程中,我也意识到,可以依据SU(5)结构把SO(10)稍许分解成为另一个统一理论。不幸的是,这里最基本的物体是四面体的四维推广,所以我不能画出来。但是SU(5)理论不像SO(10)那样有很多部件,而且当我研究它的时候,我终于明白其中的危险之处:两个理论都含有标准模型之外的力,而且其中一些额外的力会使质子衰变,这让我极为震惊。过去我一直假设质子能够永远稳定存在,尽管想不出能对它做什么。这个模型是如此独特。于是我去睡觉了。

但第二天早上,当我把昨晚的想法告诉谢尔登的时候,他竟对质子衰变更为兴奋。当然,他是对的。这是一个寻找力的新途径!在我们的模型中,这种使质子衰变的力,通过对应的作用力,使得粒子质量变得很大,可以使这种力变弱。实验物理学家没有观察到质子衰变,所以我们知道这种粒子的质量一定非常大。当我们去图书馆查阅资料,惊讶于我们要使它变得多重才能与实验相符——它至少应该比质子的质量大1014 倍,也就是一百万亿倍!但我们写了一篇关于SU(5)的论文后,就转向了其他研究。

几个月后,与海伦·奎恩(Helen Quinn)和史蒂文·温伯格(Steven Weinberg)一起,我计算了新作用力的粒子,需要多重才能使这些相互作用适当地融合。计算显示,它的确非常重,但并不那么重。这个理论依然预言:质子衰变得够快,以致能够在非常灵敏的实验中表现出来。

这些理论如此美妙,使得粒子物理学家一旦适应这些理论,就感到非常兴奋。最终,人们严肃以对,寻找质子的衰变。在我们写出论文后的几年,实验物理学家在地下建造了巨大的探测器,试图监测惊人数量的质子所发生的的任何事情。最大的一个实验有巨大的水箱,包裹着灵敏的光电管,其中一个在日本中部的山里,另一个在克利夫兰(Cleveland)附近的伊利湖(Lake Erie)盐矿里。我们派人去过盐矿那里,但让我不开心的是,两个实验都没观察到质子衰变。

但最终实验物理学家却很高兴,因为1987年大麦哲伦星云(Large Magellanic cloud)中超新星爆发的光线到达地球的时候,这些运转的探测器记录到了超新星爆发时产生的中微子(实际上,中微子带走了大部分超新星爆发的能量)。所以,没有成功找到质子衰变的不开心,却意外地打开了中微子天文学的大门。往后跟进的许多实验,发现了中微子的许多重要的性质,但,哎呀,却仍然没有找到质子衰变!

这些美妙理论的最简单版本,现今几乎都已排除在外了,但是有一个非常有吸引力的引申,依然到今日与我们的所知相符。如果我们加入另一个受美妙理论思想——超对称——激发的额外粒子,质子衰变的概率就会降低,而且这个理论的其他预言,都非常接近我们的实验结果。

像SU(5)和SO(10)如此美妙的理论和其超对称的拓展,都依赖于非常大胆的假设:从我们在实验中探测的能量,到直接产生这种新作用力的粒子所需更高的能量,在物理规则中,并没有发生巨大的变化。这个理论的一大推论,就是此能量把所有作用力都融合到一起,成为统一理论(Unified Theory),但将会引发两类截然不同的问题。其中明显的问题是,这里有足够的空间让新东西发生,那么为什么没发生呢?而另一个较不明显的问题是,在粒子物理中称作“自然性”之谜(“naturalness” puzzle)的问题。在该理论最简化的版本中,看上去似乎存在着不可思议的参数微调问题(fine tuning),使质子和电子远比新作用力的粒子要轻。

2012年在CERN的大型强子对撞机(LHC)上发现的希格斯粒子(Higgs boson),是符合美的理论的。大约50年前,希格斯粒子是以最简单的方法解释弱力。这无疑是个大胆的预测,因为这个粒子与我们之前所知道的粒子非常不同。尽管如此,这是一个非常有用的理论性想法,在这四十多年的时间里,我们能够持续建构把类似的新粒子嵌入模型中,这正是美的理论之关键所在。好消息是,像希格斯粒子这样的粒子,的确存在。这个发现是巨大的成就。

在目前的数据中,没有迹象搜获自然性之谜(naturalness puzzle)的解答,而且以现况来看,LHC不太可能会找到明确的证据,以指出解决方法。

现在,中国正研究制造超级对撞机的计划。这个超级机器或许能够解决自然性之谜,或者说服我们,我们所想的自然性之谜是错误的。无论结果是什么,对于我们理解这些美的理论,在自然界中所扮演的角色,都将会是科学进展上的一大步。

投稿、授权等请联系:[email protected]

您可回复"年份+月份"(如201510),获取指定年月文章,或返回主页点击子菜单获取或搜索往期文章。

赛先生由百人传媒投资和创办,文小刚、刘克峰、颜宁三位国际著名科学家担任主编,告诉你正在发生的科学。上帝忘了给我们翅膀,于是,科学家带领我们飞翔。

微信号:iscientists

▲

长按图片识别二维码关注我们