在知名户外网站8264上,“驴友”把鳌太穿越称作“顶级自虐路线”。作为中国十大徒步路线之一,有人将之与天山狼塔C线、塔克拉玛干沙漠、雅鲁藏布江大峡谷等相提并论,但在“骨灰级驴友”圈中,鳌太这条并不足为外人道的冷线几乎在难度系数上登顶。圈中有不走鳌太不是“强驴”的说法,以至问道鳌太线的“朝圣者”逐年增多,而这条秦岭主脊上的隐蔽之线也创造了殒命之最。

鳌山与太白山

鳌山与太白山

今年5月4日,“30余名驴友在鳌太线上失踪”的消息惊动了中央办公厅,陕西省宝鸡市已经两年多没有应对如此重大的鳌太线事故了。这条线路每年四五例的事故数已成为常态。自2001年有不完全统计数据以来,至今已确认死亡21例,下落不明8例。

今年“五一”前几天,宝鸡太白县塘口村的程秀才成了村里最忙的一户。圈里口口相传,从西安坐车一路向西,翻越横跨东西的秦岭,三个小时后在姜眉公路的塘口加油站边招呼下车,便来到这个村中的“驴友之家”。程家跟豪奢二字丝毫无关,是个极为普通的农家,二层高的细长条白瓷砖贴面的水泥房共8间,50张床铺,忙时得在柴房和车库打地铺。

节假日里,户外俱乐部、自组的“驴友”、散客纷至沓来,每晚把程家围得其乐融融。驴友已约定俗成,在“上山”前夜到程家留宿,50块人头费包吃住,对户外发烧友来说是良心价。照程秀才的说法,山口也有那么几户农家乐,但商业化得厉害,一碗臊子面得10块。久之,他家成为有口皆碑的登山前最后一站。

宝鸡太白县塘口村“驴友之家”主人程秀才和登山者合影(右二)

宝鸡太白县塘口村“驴友之家”主人程秀才和登山者合影(右二)

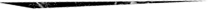

为何塘口成为鳌太线之始?程秀才在十几年前也不知,那南边的鳌山是一条连接太白山的秦岭主脊,穿越者需在海拔3400米以上的主峰上连翻17座山峰,虽两山间直线50公里,但穿越全程达150公里以上,快则五天,慢则七八天不止。根据路线和强度的差异,鳌太线被分为小鳌太、标准鳌太、大鳌太,以后两者为众心所向,分别始于塘口、终于周至县厚畛子镇和太白县鹦鸽镇。

4月28日晚,程家留宿的驴友达70人,当晚他老婆在灶台上煮了四铁锅玉米碴子。这些人口音各异,有十几人的俱乐部,有不打预订电话就上门的散客,他们的共性是没有一队请当地向导的。其中8个人的云南团队在电话预订时说需要向导,后来又说内部意见不统一,要退了向导。程秀才的另一身份是向导中介,虽然那些人都是当地山民药农,但近年来随着对鳌太有一知半解的驴友增多,都不再需要领路。

这支网上组建的队伍里没有一个人有过完整穿越鳌太的经历。50岁的和学英与丈夫木文胜拥有15年户外经验,曾遍览珠峰大本营和尼泊尔博卡拉周围的山脉,为此次穿越做了半年功课;资历最浅的是47岁的杨黎平,三年户外徒步经验,虽然丈夫执意劝阻,她仍然倔强地跟了这个团,包里装了6个苹果、饼干和泡面。

哪怕是资历丰富的“老驴”都不敢说为鳌太线做出完全的预估,线上复杂的小气候变幻莫测,为徒步带来无可比拟的难度。按程秀才的说法,山上每天每时每刻的气候都是没有重复的,“一天有四季”之说仅是笼统概之,从晴空万里到迷雾遮眼也许就在一两分钟间,雾团可如海浪翻滚,雨、雪、冰雹的变幻之姿可谓诡谲。

杨黎平在上山前告诉程秀才,自己脚有扭伤,还没痊愈,需要个背工先帮忙挑一天。“我跟她说你脚不好就不要上了,她不听。”于是程秀才叫了同村的背工王根强与一起她上山,到了当晚的宿营地“2900”处。29日大早,程秀才喊了村里其余三个开拖拉机的,把这70多人带到鳌山口。颠簸通过4公里的泥路,在松林和开着白花的臭桃树相杂的山口,他们仪式性地和程秀才合影,56岁的老程早就习惯了做照相道具,但最关键的是,提醒他们在下山后要立即给他报个平安。他没有想到,这次云南八人团中的三条生命由此终结在山里。

整条自西向东的鳌太线有80%是无人区,驴友按地貌和气象赋予它地名和标记,平坦之地就成了常规扎营点,如2900、盆景园、药王庙、水窝子、2800、西源、大爷海等,为后来者的“分段胜利”提供指引。直到位于眉县太白山森林公园的大爷海景区,方才有人烟,但也是旅途最后一站营地。

秦岭鳌太线

秦岭鳌太线

5月1日晚,塘口的温度骤降,翌日下了一天雨,气温接近0摄氏度。老程开始担忧这种反常,按照经验,山下阴天山上必雨;而山下如果下雨,山上至少会下暴雨。5月3日,山西的驴友“易水寒”出现在他面前,嘴唇发紫,他几乎刚走一天就遭遇暴雨,便由北坡下撤。那天,老程纷纷接到各队的电话,表示都下撤了。能通电话便表明下了山,山上除了大爷海景区,全线几无信号基站,偶有飘移过来的信号,初来者很难摸点。

5月3日,云南团已分裂成两拨,和学英、木文胜、杨黎平、贾辉掉在队后。前一天,在飞机梁上与冰雪抗争耗尽了体力,飞机梁位于鳌太线正中,作为第四纪冰川遗迹的石海遍布,宽处60公里,窄处二三十厘米,人在大可盈屋的乱石间跨步,要上下三座顶梁。不连接处则需绕着刃脊横切,在宽窄猛变的垭口,风力可达8级。前方的金字塔垭口被当地人称作荞麦形的尖山,三座尖山直挺而去,亲临才知相当崚嶒险峻,如何绕行,不同向导有不同走法。当晚,众人在湿透的冲锋衣、睡袋里裹了一夜,翌日早仍决定赶路。

只有和学英提出反对,她建议按兵不动,等恶劣天气过去再走。但焦虑和惶恐犹如疾风暴雨蔓延,众人想着再跋涉一天即可到达大爷海,木文胜也坚持跟上大部队,此刻他身上的GPS导航只有余电。就在刚上路的3日清晨,风雪逐渐把疲惫的团队打散,行至太白梁以东的九层石海,是又一考验。浓雾覆盖石海之上,犹如迅猛的潮水,当地人形容之“锅盖下的热蒸汽”,能见度仅一两米,人人自危中和学英等四人落在最后。木文胜这时出现失温状态,脸色铁青,呼吸困难,无声中他选择垫后,护送着其余三人。

此刻,整条山脊被雨雪肆虐,与他们同一天上山的青海团队被风雪困在10公里外的2800营地已经两天,他们没有执意往前,所以落下了一整个白天的路程,这也许是团队无恙的原因之一。当天,往西鳌山段的水窝子、荞麦梁、药王庙、盆景园等营地皆是雨雪,人们在石缝间寻找平整的覆盖着积雪的草甸子来扎帐篷,险峻处几乎挤挤挨挨一片。青海团的“杏雨”下山后回忆,一公里路甚至走了一小时,“在青海一天能走这里三四天的路”。

“五一”当天上山的13人义乌团队,当天后半夜就在第一个营地听到帐篷外风雨交加。翌日在药王庙滞留了两天,深雪已及膝盖,夜晚除了风声,万物静默,帐篷在雪地上露出一个个小白山垛,帐内尽是冰碴冰凌,睡袋和防潮垫上积着薄霜。手套和登山鞋与雪地上的石块冻在一起难以分辨。队里一个帐篷被风撕裂,另一个被积雪压塌。“到达水窝子营地时,我们发现满地都是前面团队丢弃的干粮,说明他们已经乱了。”他们下山后称,所幸这个团队一直在药王庙等候天晴,一个都未失散。

3日下午4点,暮色加重浓雾的时刻,和学英只能在有限的视域里匍匐在石海上前行,两眼一抹黑中再也等不到丈夫和杨黎平的出现,这个1.5米身高、皮肤黝黑的纳西族女人嘶声叫喊,但没有丈夫的回应。经过跑马梁,她铆足劲跑到前面呼救,此刻他们四人中居前的贾辉已倒在路上,走在更前面的所有人都没有体力折返,只告诉她等到了大爷海就能打出电话。一溜人中还有一个与团队走散的上海男人,和学英向他跪下。“我说求你了,你一定要回去帮我找老公,一定要等我,但他也哭了,说实在没有体力,要没命了……都一个个往前走……我再回去找就是找不见……”和学英在下山后这样对救援队回忆。

这位上海男人本在他们前一天从老程家出发,因为体力问题而在路上落下了一天,便参进了云南团,他曾经在5月3日刚出发时带团队折返找到了掉队的董丽贞,却再也没有体力二次折返。没有人目睹木文胜和杨黎平倒下的过程,只能确定他俩没有挺过那个雪夜,当晚和学英只能咬着牙紧随前面的人。“我知道都为了逃命嘛。”终于在凌晨到达大爷海,在零点10分将110、119都拨了出去。那天一早,在2800营地滞留了三晚的青海团队拉开帐门,外面已是天晴,但即使这样,9人团中仍有4人坚持下撤,剩下5人继续往前,于6日凌晨3点敲开了大爷海休息站宿舍的门。

清晨6点,太白山森林公园管委会的段建军在睡梦中接到了和学英的报警,她带着哭腔,称有三个人在跑马梁上走丢了,但没有说其中一个是她老公。“听她口气,好像是在大爷海等了一晚没见他们上来。”段建军所在的陕西省曙光救援队太白支队既是个民间救援组织,又在景区管委会的统辖下。但其实,3日下午,还在西安休假的曙光总队指挥员陈涛就接到若干户外同行的电话,说山上气候恶劣,多人下撤。当天晚上,和学英的报警电话打到了宝鸡市公安局,连夜惊动了太白县政府。

救援人员搜救

救援人员搜救

贾辉和木文胜的尸体在跑马梁的万仙阵附近找到,相隔不到一小时的步行。段建军发动了景区内四个执勤的队员,带着一个云南团友,往回走了一个半小时便发现了尸体,事实上,那段路程在天晴时看已有清晰的箭头和路径。贾辉仰卧着,脱下手套的双手插在衣袋里像在休息,左手边的不锈钢保温杯离得很近;木文胜俯撑着,两人的头皆枕在两块及桌高的石头缝间,看得出来是避风的姿态。木文胜的登山包离他有5米远,也许是匍匐爬行时正摆脱最后的负担,想在石缝间避风却再也爬不起来。现场迹象向幸存者表明,两个人都是失温而死。长时间在低温中行走,只要一旦想歇会儿,无人搀扶,风寒效应很快就会让人瘫下。80%的鳌太穿越者死于恶劣天气下的失温。

“我也在揣测,为什么1.5米个子的和学英能穿过来,但她1.8米高的老公就不行呢?”段建军曾想,直到木文胜翌日被抬下山时,人们发现他的左脚踝淤青,已骨折,这正是风雪天穿越石海的又一致命隐患,“很多人意识中自认为脚一抬能跨过来,但3500海拔上的恶劣天气已让人失去协调和平衡力,很可能这一脚就滑在石缝里掉下去,有些石头有三四米高,屋子那么大……”

杨黎平被找到时已是9日下午4点,当时59名救援队员和百名当地向导、背工在主脊上排清了所有失联的团队,冰雪融化中,杨黎平的尸体在雷公庙以东30米下的南坡露了出来。她睡在紫红色帐篷和睡袋之上,紫青的手背握在腹前,在一截草甸一截石窝子的南坡,她已经打开了帐篷,把防风绳和地钉扎在土里,但已无力使帐篷支起。人们揣测,她曾经将登山包和一只小运动包往帐篷里填塞,但顶不住狂风,最终垫着出发前刚买的帐篷和睡袋睡下了。

当天,她的丈夫在曙光太白支队的救援办公室里得到这个消息,当场坐在地上,而此时的贾辉和木文胜的遗体都已在5日和6日搬下山。恶劣的地形使得任何救援都捉襟见肘,一具遗体就得上8名背工,他们在山上现砍树枝做担架,从大爷海下到眉县汤峪镇的景区口,轻装步行也起码花8小时,遇到天黑也得扎营。“你不要小看这秦岭山脉,如果要做到地毯式排查,我看得几百万人才行。”段建军说。杨黎平遇难后第六天才被发现,就是因为她不在主梁上,而是在冰雪覆盖的侧坡,虽然在沿途的浅山区,山民也在毛细血管般密布的沟沟岔岔里寻找,但也顶多是被人熟知的沟岔。这些年,很多驴友偏离主线,在南北坡上寻找下撤路线,往往看似下山有路,却堕入迷魂阵。

令段建军不解的是,那些死里逃生的人下山后都三缄其口,也可能是吓坏了,也可能是精神压力,“或者想如果我当时伸出手拉一把”。正如云南团中的一名驴友说的:“在那种情况下,理性分析是没用的。”6日那天,一位手骨折的女团友坐着景区观光车经过救援办公室,段建军本想拦下做个问询,只见对方催促着司机快走。所有人都不愿多谈当时情景,除了遇难者家属在哭诉,这支网约的队伍在走了一通鬼门关后露出脆弱的契约性,更让其他安全穿越的、有领队的俱乐部感叹,团队协作是必需的。

“杨的遗物拿下山时,我发现她的灶头都是坏的,如果这个队是一起走的,给她烧个热的……”段建军这么感叹,这位汤峪当地的退伍军人本是景区的安保,在2013年这个救援支队成立,挂靠在曙光救援队。因为西缓东陡,且东边又是景区,驴友不会选择走这段重重的关卡,但一旦西边出事,景区就是最便捷的救援口,有18分钟的索道段。4年救援,让他知道这条绵延不尽的“中华龙脊上的路”小气候无数,一旦雨雪就得停下扎营,“云南队显然是太心急了”。

但是,穿越过来的青海与义乌队也未必心存庆幸与感激,5日凌晨3点,他们砸门时,几个救援队员立即想数清人头、问清来路,他们的家属已在4日当天看见新闻后以失联报警。那五人似乎一脸茫然,拒绝深谈:“我们不知道啊,反正不是我们报的警,我们好着呢。”几个人沉浸在成功穿越的喜悦和自豪里,根本不知山下在频频接警,鳌太所涉的三个县的县委都裹至一团,应急办、卫生、体育、公安、消防等都一一出动。“大概他们觉得自己是成功穿越的,你们一来关心就显得失败了,但我们必须把失联人数落实到每个人。”段说。

7日到达大爷海的义乌团队更是与那边的救援者发生了口角,这是本次“五一”失联团队中唯一一个全数穿越的队伍。“其实他们在山上打过求助电话,当时说是13个人,但到了景区后我们发现是14个人,那当然要落实多出的一人是谁,但没一个人回应,还敷衍说跟我们逗着玩,意思里说我们救援队就是作秀。”总队的陈涛说。在段建军眼里,这些年来碰到的驴友都是倔劲儿很足、无法与常人沟通的那一类。“你说为什么叫驴友吧,大概就是有驴子的特性,常人不敢走的他们敢。”

陈涛则随时关注着这些人在8264网上的后续发帖,深感这个圈子近年来风气越来越不好。“凡是成功穿越的就特别吹嘘,说得风和日丽、毫无压力;而遇到一些意外状况的,往往把1分夸大成10分,给后来的人造成误导。”在景区救援办公室里担任指挥,这次看到下山者一副漠然无视的样子,都生怕被找上。“他们就是怕影响团队的颜面。”

太 白 县 的 隐 衷

5月3日晚,当和学英打110电话到宝鸡市后,未等问清身份,信号就断了。第二天上午云南8人团失踪3人的消息传遍网络,对于太白县政府来说,始料未及的还在后面。家属、朋友及下山驴友的报警电话纷至沓来,家属说不清自己亲人到底跟多少人上了山,驴友描述不清一路上所见失联者的确切身份。这个圈子流行“三不问”原则,即不问姓名、职业、家乡,最常见的是以一个网名打交道。失联人数的确定遇到了很大麻烦,直到下午,太白县休闲生态办仍在核实中。

“山上遇到危险就乱了,有人掉队碰到别的队,交织在一起,报警报得很乱。”生态休闲办主任陈军歧回忆起当天情景,42人失联的最终统计惊动了中央,使这个贫困县瞬间卷入风暴眼。“但实际上,除了云南团失踪的3人,其余人都好好的在雪里扎着营。”青海团队下山后还挺愤懑,觉得自己“被失联”。

混乱到底是如何造成的,这位生态办主任深谙其中的隐衷。从2010年开始,县政府就开始施行登山备案制,即在各个户外网站和俱乐部中散播告示,让登山者亲自前来登记身份,但主动来自报家门的俱乐部“极少极少”,散客就更不用说了。“反正自从我2014年5月上任以来,没见过一个来登记的。”陈军歧说,这是他最尴尬的症结。在设想里他们允诺要为登记者检查装备和身体条件,并可以提供向导库里90多名向导及背工,当然这些人都是山民,与程秀才都是一个圈子里的,但跟老程这么个民间的磁场相比,政府的公告形同虚文,无人去琢磨并主动上门。

这些年,公告一再修改,甚至加上一旦查实就对组织者处以500元到2万元的罚款,但都枉然。“说到底,我们没有权力去阻止任何一个登山者的人身自由啊!”陈军歧这么说。鳌山线是一个大开放式的山系,整个太白县,几十个可以上山的入口,“沟沟岔岔都能上”,鹦鸽镇的柴胡山、羊皮沟、桃川镇路平沟、黄柏塬镇核桃坪、太洋公路的“23公里”……鳌太山系到处是可以隐身其中的秘境,一旦封锁某个为驴友所知的入口,他们就能开发出新的路,陈军歧觉得,拉铁丝网毫无用处。

说到罚款,更不可能。鳌太地跨三县,处罚主体至今不统一。驴友若是与政府打交道,一般都是在被救援队带下山后,几乎都是一身狼狈,有周边的大学生连车票钱都难掏,“你去找哪个责任主体?现在都流行网约和三不问”。罚款条例显然又不起作用,但太白县真正的隐衷还不在这些表面的难管上。

陈军歧知道,真要管也是能管的,这个休闲生态办的职能形同旅游局,但非用旅游局之名注册,是有两个原因。其一,陕西省在9年前有个《秦岭生态环境保护条例》,鉴于山上的生物多样性,海拔2600米以上为禁止开发区,1500米到2600米为限制开发区。太白县县城所在的海拔就已超1540米。更敏感的是,太白县秦岭山区的深处有解放军某炮队驻扎,常年来讳莫如深,其保密度非县级所能过问,陈军歧只知那是一个历届军委副主席都视察过的所在。这是为何在鳌太线上不设通信基站的原因,也致太白县进入“非开发区”的敏感地带。“太白县发展旅游经历了一个非常曲折的过程。”陈军歧这么说。事实上,实行驴友登记备案的关键还在于摸排外籍人士,哪怕在眉县景区的大爷海小文公庙处都设有检查站,为防止老外进山。

这种景区开发受限的情况,造成了整条鳌太线西线无管制的局面,驴友上山之心不死,历年山难就不止,政府每次滞后的核查和应对形成一个沉默的难以打破的闭环。县里本身无人力和装备来实行救援,所依靠的也就是救援队以及库里的向导、背工。有一个县里的山民,某年光为救援就上下山25次,他们受制于装备不精而无法穿越全线,都是两三天即折回一次。2001年以来,县里已不完全统计了21例驴友死难,每次山难都显出他们的短板和匮乏,山民每天救援的两三百元辛苦费和保险都是县里必须买单的。十几二十万元花出去,公告因无人问津而成为空文,政府深感无能为力。

陈军歧对程秀才有一种微妙的情绪,虽然他80年代在塘口村做小学老师时就认识这位颇具胆识的村民,但自从老程做了“驴友之家”,他俩的关系就蒙上了一种天然的对立。他不可能去限制一个农家乐,也无法强制对方将上山者名单上报,何况他这里只是众闸口之一。“直接上报和间接上报的信息量是有区别的”,他说。事发后,宝鸡市一位主抓应急的副市长召集太白、眉县开会商量往后对策,段建军作为救援主力去旁听了,“听下来的感觉是,商量来商量去都没个好办法”。

在山脚下的各村间,流传着说不尽的驴友穿越故事,最摄人心魄的还是些离奇的死亡和失踪。最兴师动众的是2012年,西安航空618所的5名高干在五里峡一带失踪,他们是完成一次风洞试验后出来爬山的,在低洼的峡谷垭口上趟不过雨后暴涨的黄泥沟,等了四天救援,靠分食切碎的牛肉条度日,被找见时几近麻木和崩溃。一个始终找不回的队友,两个月后在溪水里被发现,有人说他只剩半个头,有人说皮肉涣散,被溪水冲得“像筛子筛过的那样干干净净”,沿路走一截就发现他的鞋、衣服、被水刷走包面的只剩背负和肩带的包……因为是国务院督办,这次救援发动了千人。

这次救援,人们在万仙阵的两块石头间还发现了一具着天蓝色绒衣、坐姿安详的尸体,头部已露出颚骨,身份不明。老程把这张照片发给一位太原姓宁的母亲,跟她确认是否是前年元月失踪的儿子。这则失踪说来蹊跷,这个留学生和一个退伍军人两人带着锯子、镁棒神秘兮兮地进了山,说要尝试钻木取火的野外生存,“驴友该带的东西都没带”,结果失踪两年了。只有塘口加油站边的摄像头记下了两人经过的一瞬,至今无人见过他们。

“我不可能把我这里上山的驴友信息交给政府,这是人家的隐私。”老程这样对记者表态,这几天仍忙着接客。内心里,他也并不买政府和救援队的账,感到他们再权威,也必须依赖村民给带上山。县政府库里的向导、背工其实都是他的人马,他的妻兄、他的儿媳的舅舅都是当地闻名的向导,老程虽然从未完整穿过一次鳌太,却是不可小觑的信息枢纽,围绕着他,村里的隐形中介链已初级形成。他甚至帮助县政府发配着上山救援的人工。

相当部分的驴友一旦呼救,第一个想到的就是他。在他看来,政府与救援队总是间接而滞后的,“他们做计划的时候我们的人已经上山了”。他知道,政府再兴师动众,最终找人的活儿还是落在群众头上。多数向导曾经在鳌山上做过药农和伐木工,当地俗谚“太白山上无闲草”,老程也曾转遍鳌山挖一种叫太白米的珍贵中药,背着铁锅上山一待半个月,但他们和驴友不一样,外人在山上的冒险和赶路心态往往是致命软肋。

80年代的时候,老程从不知鳌太间可以徒步穿行,那是一条当地人无法想象的天路。那时,炮队的装甲车在加油站边的公路上一排一公里,对着盘旋在山南的飞机打靶子,鲜红的缎带在机尾飘扬,子弹落在鳌山上,震穿了他家的窗户纸。90年代时,偶有登山者,却都不是冲着穿越而来的,1992年的咸阳彩色显像管厂的3名工人殒命太白山事件是留下记录的首例山难。

大概10年前,穿越者纷纷打破了村里的宁静,一开始,他们只是来歇个脚讨口水喝,驴友圈渐渐都知道了村口第一户的老程家。2012年,深圳的知名驴友“穿山甲”在“磨坊户外”网站上发了篇至今都让人念念不忘的鳌太攻略,这份“骨灰级”的“攻略牛”在细剖了每处险阻处的路径,被众多心向往之的发烧友视为福音,至今仍在沿用。这份攻略里提到了老程,于是老程家突然来者爆棚,这个时候,他正式收费了。

早在2002年,陕西省登山协会在国内首本户外杂志《户外探险》上发布了鳌太穿越的路线,当年,副秘书长陈铮带领陕西登临珠峰第一人侯生福首度穿越鳌太。在塘口村,一种荣耀和商业混杂的外部气息也在悄然改变着药农。第一个完整穿越鳌太的当地人是徐兵,2006年,他为“西安勇者无畏”俱乐部担任背工,花8天半穿越了过去。如今已是向导的他习惯穿迷彩军裤和军用胶鞋。当年,他用背着80斤重的麻袋上了山,里边有一床棉被、50个油饼、5斤玉米碴和炒苞谷。

“我都不知道户外是干啥的,山上没有路,只能走羚羊羚牛踏过的路。”一开始,没有装备,他与人挤一个帐篷,后来慢慢在山上捡到一些,别人也送一些。山里人有一种胜人一筹的特性,即使第一次穿越,也能找到方向走出去。那次走到荞麦山(水窝子)的时候过不去,见山是二三十厘米宽的刃脊,100米的路两边都是悬崖,徐兵记得他是先轻装走了一遍,第二天再领队过去。关键是随时让他们原地等候,包不能离身,以防瞬间起雾时找不到。“五一”失联事件后,当地人都说请个当地向导是必要的。“凡是请向导的,没有一个出过事。”老程说。

说起政府的向导库,他们都在其中,但承认都是“无证向导”。老程的妻兄李功宪当了5年向导,一开始被县政府组织去一个学校培训了一周,学习人工呼吸、包扎、医疗卫生常识,但久久没有发证。“大概是上面批不下来。”他猜测,后来就再也没有说法。即使这样,老程还是告诉各个来访者他自己的“寄望”:“希望政府不要光发公告,而是要有实际行动,比如利用太阳能光伏发电,在山上搞几处通信发射站,在路线上多搞点投资,设一点路标……”

5月中旬,老程家的来客又频繁了起来,电话都已经预订到端午了。这个端午他注定很忙,仅一个南京的户外团就要来60个人。“不过这次不一样,他们知道‘五一’出事了,这次各个队都请了向导。”

(图片来自网络)

回顾往期可点击:

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击以下封面图

一键下单「让孩子动起来」

▼ 点击阅读原文,今日生活市集,发现更多好物。