11世纪后期的神臂弓,一经出现,就得到北宋上至皇帝,下至将领的一致重视,因为这种武器实在太厉害了。

今天我们对神臂弓的主流认识是:

一种弩,却可以像弓那样竖立使用,所以士兵们可以列队密集发射,抛射角度的最大射程可以达到240步或300步(360米或450米),但在战场上实际使用时,必须在进入百步后射击才能破甲。即有效射程为150米。

每战以长枪居前,坐不得起;次最强弓,次强弩,跪膝以俟;次神臂弓。约敌相搏,

至百步内,则神臂先发

,七十步,强弓并发,次阵如之。凡阵以拒马为限,铁钩相连,俟其伤则更替之。更替以鼓为之节,骑出两翼以蔽于前,阵成而骑兵退,谓之叠阵

而在14世纪的大不列颠岛,同样也出现了一种神兵利器----英格兰长弓。其实它诞生于威尔士人之手,被英格兰国王爱德华一世发现后引进,成为英国步兵的标志性武器。英格兰长弓的特征是非常长,最远射程为400码(360米),有效射程为250码(225米)。

今天中国网民对这两种武器的比较讨论非常多,但由于神臂弓是宋朝的最高机密,有严格的销毁制度,今天没有任何一件留存下来,所以很多关于武器性能的讨论是建立在猜想之上,谈了也白谈。

但是,有一点我们可以肯定:

英格兰长弓在历史上的影响,比神臂弓大得多。我随便举个例子,今天我们拍照摆出的”剪刀手“手势,就来源于英国长弓手。

宋朝在中国历史上以军事孱弱著称,神臂弓出现后呢?变成了“除了神臂弓和大斧,其他不足道“,这是金军将领的评价。

而英格兰长弓则完全改变了欧洲历史上对英格兰军队的印象,1360年,一位欧洲人留下一句话:

“

在我年轻时,英格兰人被视为所有非意大利民族中最弱小者。但今天他们已成为骁勇善战的国家。他虽然一度被视为比苏格兰人还不如,但在赢得数不清的胜利后,已用武力降服法国,并颠覆法国自古以来一直享有的军事荣耀

”。

在长弓成为英格兰军队的标志之前,英格兰人在欧洲人见人欺,连苏格兰兄弟都不把他们放在眼里,而等到爱德华三世将英国长弓列为步兵首选武器之后,连老牌强国法兰西都在长弓面前屡战屡败。

爱德华三世在位五十年(1327-1377),英格兰军队没输过任何一场万人以上会战,每一场面对法国的战争都是完胜---而英军的伤亡往往少得可怕。

如1346年的克雷西之战,英军对阵两倍军力优势的法军,杀伤法军一万人,

自身伤亡不到200人。

英国长弓手的出现,使得中世纪英国的形象完全改变了,这就是我说”长弓比神臂弓影响更大“的原因。

英军长弓战术与 宋军比较

在今天看来,英格兰军队使用长弓的战术,和宋军吴璘部的叠阵有相似之处,但更简单实用。

14世纪英格兰军队成功的战术被称为

”都柏林战术编队

“,在历史上用了差不多一百年。本质上是一种”防守反击“。分为以下几个步骤。

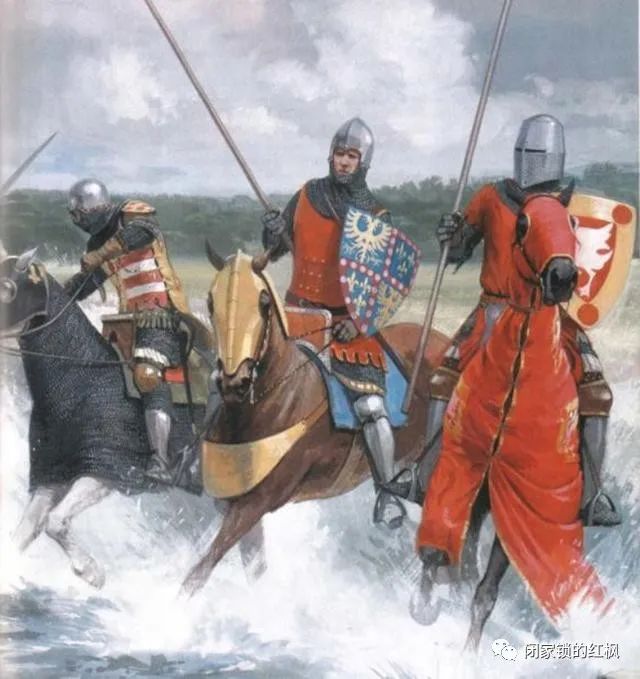

一,在敌人来临之前,选择合适的地点(最好是高地)列阵。

二,命令重骑兵下马,组成中坚步兵阵。而长弓手分在两侧。

三,当敌人开始进攻时,利用长弓的超远射程不断攻击,如果有零星敌人能穿越250码的长弓杀伤范围靠近,则由下马的重骑兵们解决。

四,当敌人开始败退时,骑兵上马追击。

当时欧洲的板甲技术尚未成熟,仍然是以锁子甲为主,而有能力给马披挂甲的骑士更是少之又少,所以集团发射的长弓在远距离就将骑士射落马下,法国重骑兵连靠近英军阵型都很困难,所以伤亡才这么悬殊。

从1333年哈利顿山战役开始,在此后的100年间,面对苏格兰,法国等对手,英军就用这招“都柏林战术编队”屡战屡胜,可见这种战术的简单和实用。

相比之下,南宋名将吴璘的”叠阵“,同样是防守反击,但使用了

长枪,神臂弓,强弓,骑兵,等四个兵种

,比”都柏林战术编队“要复杂得多。

但是,战场上复杂的阵型未必是好事,因为复杂也意味着容错率低,一旦一个环节出错,恐怕很容易全军覆没,所以南宋的将领很多并不太愿意学习吴璘的经验,我们目前能看到的南宋以叠阵取胜的战例,也只有一个1134年的“和尚原血战”。

长弓手相比神臂弓的战场优势:大量装备带来的规模效益

据说,一个标准的叠阵约3200人(含有搬运拒马的200人)。其中步兵主阵有披甲长枪手502人,神臂弓手302人,平射弓手202人,左右两翼各有弓弩手281人,左右肋骑兵各有261人,此外还有900余人作为预备队。

也就是说,神臂弓的装备率只有10%不到。

可以肯定的是,神臂弓在宋军中的使用并不广泛。仅是军队中最精锐的士兵才能使用。

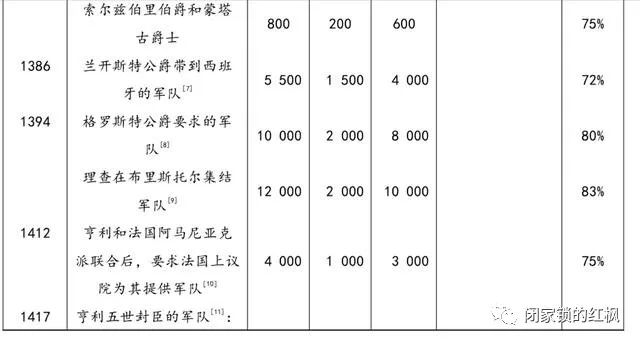

而英式长弓的装备率却要高得多。英法百年战争中,

长弓手所占比例越来越高,长期保持在70%以上

,最后超过了90%,成为唯一的步兵兵种。

所以英法百年战争中,英军后来发展成只有重骑兵和长弓手这两个兵种。长弓手也会配备马匹和马车,所以不会拖慢行军速度。