国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,推动新能源上网电量全面进入电力市场,建立新能源可持续发展价格结算机制。区分存量和增量项目分类施策,对纳入机制电量的市场交易均价进行差价结算。这一改革适应新能源产业发展阶段,有助于促进新能源消纳、稳定投资预期,实现'双碳'目标。

《通知》提出推动新能源上网电量参与电力市场交易,建立新能源可持续发展价格结算机制,区分存量和增量项目分类施策。

《通知》首次在国家层面统一明确新能源全面入市,创新建立结算机制,稳定项目收入预期。机制电价的执行对象区分存量和增量项目,有效衔接现行有关政策。

随着我国电源结构调整和电力市场建设深入,新能源装机规模不断扩大,新政出台将进一步规范各地新能源入市规则,有利于全国统一电力市场建设。

《通知》推动新能源全面进入市场交易并配套结算机制,一方面稳定项目的投资预期,另一方面地方也能根据价格水平引导新能源规划,支持新能源可持续发展。同时,新政还有助于优化能源转型背景下的电力市场设计,保障电力生产安全稳定运行。

全文

2342

字,阅读大约需要

3

分钟

未经许可严禁以任何形式转载

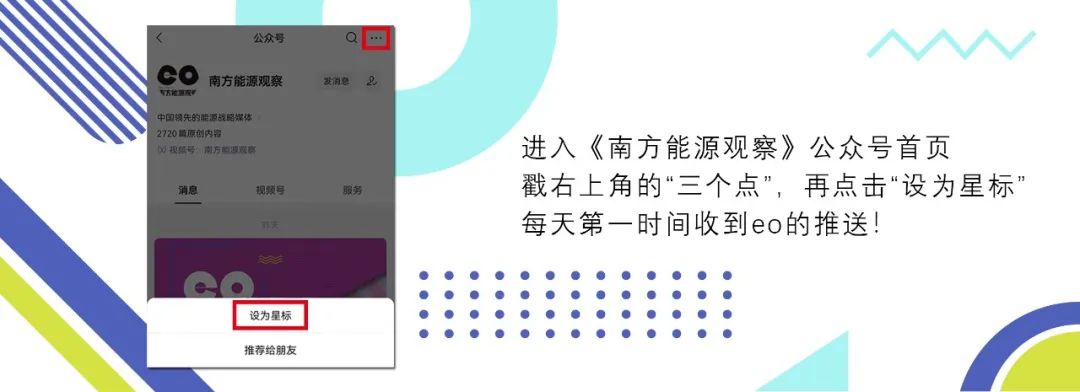

南方能源观察

微信号:energyobserver

欢迎投稿,投稿邮箱:

[email protected]

eo记者

洪嘉琳 姜黎

编辑 韩晓彤

审核 高亮

2025年1月27日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《

关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知

》(发改价格〔2025〕136号,以下简称《通知》),提出按照价格市场形成、责任公平承担、区分存量增量、政策统筹协调的要求,深化新能源上网电价市场化改革。

《通知》提出,推动新能源上网电量全面进入电力市场,建立新能源可持续发展价格结算机制(以下简称“结算机制”),并区分存量和增量项目分类施策,对纳入该机制电量的市场交易均价低于或高于机制电价的部分进行差价结算,结算费用纳入当地系统运行费用。

长期以来,我国可再生能源上网电量主要采取全额收购的消纳方式,上网电价主要参考当地燃煤发电基准价并对项目进行补贴,新能源平价上网后不再进行补贴。在新能源装机规模不断扩大的趋势下,《通知》提出的新能源上网电价机制,更加适应当前的新能源产业发展阶段,对促进新能源消纳、稳定投资预期,加快构建新型能源体系和新型电力系统,实现“双碳”目标具有重要意义。

为鼓励、支持可再生能源发展,长期以来,我国对可再生能源上网电量主要采取保量保价的收购方式。随着我国电源结构调整和电力市场建设深入,我国可再生能源消纳经历了保障性收购、有序入市到全面入市的发展历程。

2007年9月1日起执行的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(原国家电力监管委员会令第25号)要求,电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。2024年,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》(国发〔2024〕12号),提出“深化新能源上网电价市场化改革”的要求。同年,国家发展改革委印发《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》(国家发展改革委令第15号令),优化了可再生能源电量全额保障性收购的范围,提出全额保障性收购包括保障性收购电量和市场交易电量。

近年来,我国新能源规模不断扩大,2024年底风电、光伏发电装机已占发电总装机约42%,预计2025年新增风电、光伏装机2亿千瓦左右。同时,随着技术和管理进步,新能源发电成本相应下降,各地加快探索适应新能源的发展新方式。部分省区根据自身资源禀赋和市场建设情况,陆续推进新能源参与市场交易,但方式各不相同。比如,有地区将新投产的新能源平价项目发电量全部纳入电力市场,实际交易电价低于市场均价的电量,按照市场均价与某一水平的价差给予补偿,当市场均价达到或超过某一水平时不再补偿。部分地区试点选择风电、光伏发电企业采用报量报价方式参与现货市场,全电量参与优化出清。新政出台,将进一步规范各地新能源入市规则,有利于全国统一电力市场建设。

《通知》提出,推动新能源上网电量参与电力市场交易,新能源项目(风电、太阳能发电,下同)

上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。

《通知》

首次在国家层面统一明确新能源全面入市,是新能源价格形成机制的一次全新突破。

在新能源参与市场交易的同时,《通知》创新建立新能源可持续发展价格结算机制,稳定项目的收入预期,保障新能源全面入市。机制电价的执行对象还明确区分存量和增量项目,有效衔接了现行有关政策。

根据《通知》,2025年6月1日以前投产的新能源存量项目,各地应妥善衔接现行具有保障性质的相关电量规模政策,机制电价按现行价格政策但不高于当地煤电基准价执行。

2025年6月1日起投产的新能源增量项目,每年新增纳入结算机制的电量规模,由各地根据国家下达的年度非水电可再生能源电力消纳责任权重完成情况以及用户承受能力等因素确定,机制电价由各地每年组织已投产和未来12个月内投产且未纳入过机制执行范围的项目自愿参与竞价形成。