大家好,我是田静。

2003年「非典」期间,柴静采访战斗在一线的医护人员:「你们靠什么防护?」

当时医生的回答是:「我们靠精神防护。」

17年后,又一轮疫情,医疗资源依然紧缺。

我们的武汉姑娘宸宸,这些天都坚持在前线做志愿者。

她联合身边朋友,出钱出力。一边帮忙协调医疗物资捐赠,也冒着风险走出门去,给一线医生送上口罩、护目镜、

防护服

。

宸宸记得,一位男医生接过她手中30个护目镜时,不停说谢谢。转身走了几步之后,忽然又回过头来,对着她鞠了一个90度的躬。

还有一位医生,听到她说,要跟朋友一起送自己高级防护服后,像邻家哥哥一样腼腆的笑了:我还没穿过这么高级的防护服呢!

而她接触过的另外两个医生,都因为医疗物资太紧缺,加上高负荷工作,不幸被感染,现在还躺在医院里。

其中一个女医生,负责给疑似病人拍CT。开始时他们科室只有一件防护服,大家只能消毒之后轮换着穿。她在连续工作36小时后,开始发高烧,最后被确诊。

这些只有短暂交集的一线医务工作者,都让宸宸心疼又心碎。她记录下和他们的故事,也是记录下这段历史。

有人说,

「世上没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人。

」

每一个挺身而出的凡人,都应该被我们尽可能记得久一点,再久一点。

才不会在几十年、上百年后,变成

无迹可寻的传说。

1月23号,武汉封城当天,妈妈群里有个群友问我,还有没有医用外科口罩,协和医院儿科的林医生急需。

我很吃惊。那可是三甲医院,怎么会缺防护用品?还追问了一句,你确定是林医生?

她给我发来林医生的聊天截图。

当时,我手里刚好有一箱深圳朋友寄来的医用外科口罩。林医生提出,自己来找我取。

当天下午两点半,我在汉口的二环边上见到了他。

那天雾霾。深冬的武汉,街边的树叶掉了一地。街上空荡荡。

△ 空无一人的武汉商业街 / VLOG博主林晨《空城武汉》

我把手里200个口罩交给他,问他,你为什么会没有防护用品?

他说,都紧着发热门诊和呼吸科了,他们儿科不是一线科室,所以一个N95用3天,里面垫一个医用外科口罩,平时只换里面的外科口罩,不换N95。

他戴着口罩,语速很慢,话语里透着无奈和疲惫。

我鼻子一下就酸了。

我说,我以前带着孩子找您看过病的,您一定要保重。

我们重重的握了一下手。

他转身离去的时候,有句话在我脑海里环绕:

为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪。

傍晚,他特地发了条微博,感谢我和那位群友妈妈。

就是这件事,促使我去做了志愿者。我们需要他这样的好医生。

我想说件过去的事。

我孩子8个月的时候,得了喘息性支气管炎,持续高烧,喘到不能喝奶、睡觉。

其他医院都告诉我,孩子很严重,要作为重度肺炎住院治疗。我不放心,就找到了林医生咨询。

他告诉我不必住院,指导我如何在家里用药、护理,直到痊愈。他保护了我的孩子没有被过度治疗。

后来我推荐了很多人去找林医生,他每次都会耐心温柔的讲解,教他们正确看待孩子生病这件事,不盲目吃药,给了妈妈们最大的支持。

1月27日,协和医院西院区被征调为发热隔离医院。林医生毅然上了一线。

但因为缺物资,医院发给他的,是一套工业防护服,根本达不到医疗防护标准。

他穿上之后拍了张照片,调侃自己像山寨版钢铁侠。

但我觉得,他更像山寨版的大白,毕竟他那么温暖。

△ 林医生穿的这种工业防护服,原本不能作为医疗防护品,主要是防腐蚀、防静电、防水雾/油渍、防灰尘和隔热。医用防护服需要能隔离病菌、有害超细粉尘、酸性溶液等。

妈妈群的群友们看到他这个样子,特别心疼,要求一起出钱给林医生买最好的医用防护服。

我们成功从美国采购了200套杜邦800防护服,打算直接送到他们医院。

杜邦800,属于顶级防护。因为疫情,价格也水涨船高。

寄回国内的运费,是一位素不相识的美国华人大哥出的。

因为运费太贵,当时我们在苦苦寻找免费物流。这位大哥从朋友那里听说之后,拍着胸脯说,这要寄最靠谱的物流,保证送到医生的手上。然后自己包下了8000块的运费。

1月31日,我第二次见到林医生。那天天气晴朗,太阳出来了。

我跟他说,湖北的妈妈群群友宠你啊,给你采购了杜邦800。

他一下愣住了,惊讶到红了眼睛。然后很不好意思的低头笑了,说这么高级的防护服,还没有穿过呢。

我大笑,对他说,你加油呀。

那天,我是要替一位北京群友,转交给林医生一批护目镜。同一批捐赠来的护目镜还分给了另外5家发热隔离医院的一线科室,一共200个。

我说,我给你拍一张拿着护目镜的照片吧。

他一下乐了,拉下了口罩,说这样别人就知道是我本人了。

拍的时候我蹲了下来,说这样拍照显得他高。他笑得特别开心。

林医生的夜班工作时间,是晚八点到早八点,12个小时。

他在微博里说,也会担心自己倒下:「我如果倒下了,妻儿、父母怎么办?」

但紧接着又说,

「该来的总会来,那就像个爷们儿一样干死这该死的病毒吧!

!

!

」

1月30号,妈妈群里一位医生说,原本已经回了老家,医院紧急通知她回武汉支援。

「只有保护好了大家,才能守护小家。

有召必回。

」

她说。

聊到这里,我一下就哭了。

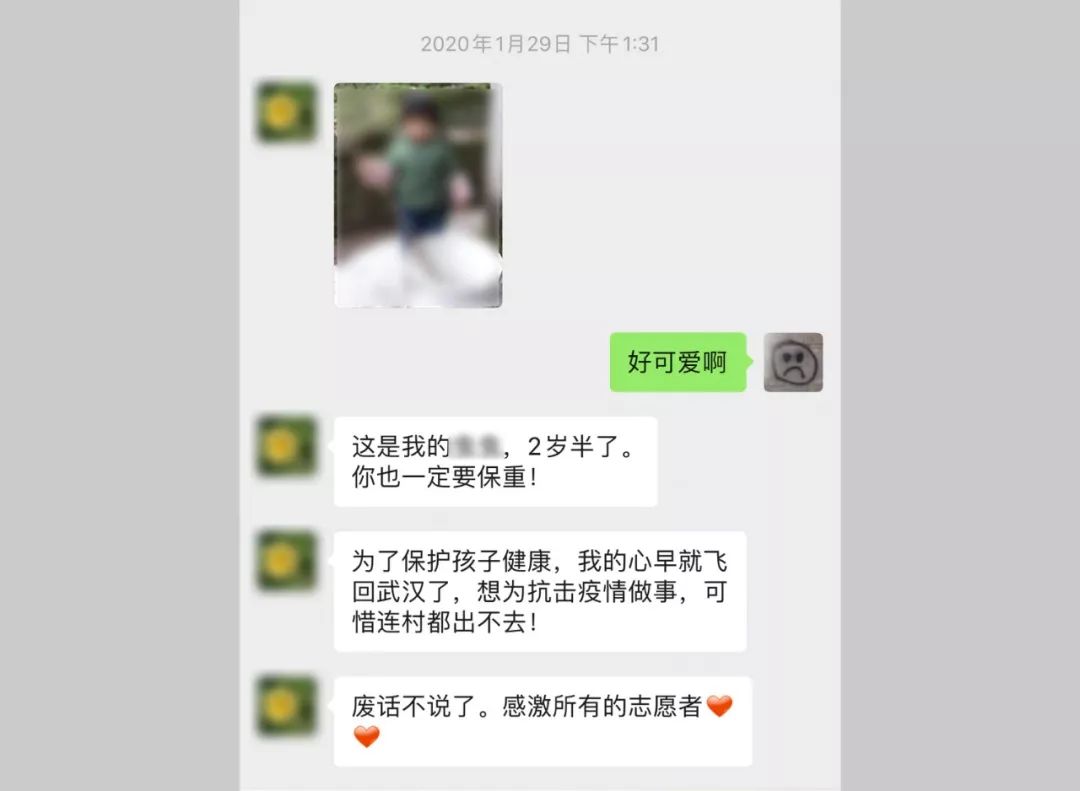

△ 我们当时的聊天记录

同样因为医院缺物资,她也向我发出了求助。当时我手里还有一部分北京妈妈捐赠的护目镜。

他们派了一位熊医生找我来取。

那天天气也不错。下午3点左右,熊医生先到了。我因为一些事情,耽误了半个小时,特别过意不去。

出门时我赶紧把孩子交给奶奶,顺手拿了一瓶农夫山泉的维他命水。

到了楼下,我看到他身子站得直直的,旁边还有一个盒马的外卖小哥。

他穿了一件黄色和灰色相间的防风衣,戴着眼镜,看起来似乎有点失神。大概也是因为疲惫。

我想把手里的饮料塞给他,他一直摆手说不要,你们自己留着。

我说没事的,你们医护辛苦了,他才收下。

30个护目镜交给他时,他不停说谢谢,谢谢。

转身走了几步之后,他突然回过头,对我鞠了一个90度的躬。我赶紧摆手说使不得。

熊医生有点激动,说感激你们这些好心人,我们一起加油。

其实我这几年经历了很多事情,已经很久没流过眼泪了。但是这一刻,我又不争气的哭了。

1月27日晚上8点半,我得知武汉中心医院后湖院区的刘医生急需口罩。

当时,中心医院已经调整成发热隔离医院,刘医生是呼吸重症科的主任医师,接管了三个病区,但已经只剩最后一个N95。

就这一个N95,她已经用了一天一夜。

△ 我的另一位护士朋友。摘掉N95口罩后,她们的脸上都会留下深深的压痕。

我当时手里没有N95,就立刻在妈妈群里求助。非常幸运的是,旁边小区一位妈妈,刚刚到货一盒N95。她让我替她交给刘医生。

9点,我取到口罩,给刘医生打了电话。她非常感动,说这么晚了,不要过去,明天联系。

第二天下午,我步行去中心医院。

那天风好大,好冷。路上20多分钟,风吹得手和耳朵像被刀割一样。

中间我手机还停机了。走了很远碰见一对情侣,才寻求到了帮助。

那天发热门诊门口,排了很长很长的队,一直到马路边,人群中有阵阵咳嗽。

△ 1月31日,武汉协和医院发热门诊的门口 / 澎湃新闻

我有意绕了好大一圈,远离人群走到医院门口。

刘医生当时正好在门口接网友捐的600个护目镜。

我把口罩交给她,告诉她这是武汉一位妈妈送她的。然后跟她一起感慨了一下网友的神通广大。

刘医生不停的说感谢,眼神很温柔。

我只有一句您好好保护自己,表达我当时的心情。

我想,在这种时期,特别是在一个普通人生命受到威胁的时候,人们对医生的需求,甚至会超过对家属的依赖。

医生们不断透支自己,满足我们的需求,我们最不愿看到的就是医生在岗位上倒下。

可事实无法回避。

1月24日,我从一个好朋友那里,得知了周医生「倒下」的消息。

她是我们共同的朋友。当时,她已经感染新冠肺炎一周了,在家隔离。

她原本负责给疑似病人拍CT。连续工作36小时后,她开始出现高热、呼吸急促、浑身酸痛的症状。

她所在的科室,只有普通的医用外科口罩,没有护目镜,只有一件防护服,大家只能消毒之后轮换着穿。

和她一起感染的,是她的丈夫。

朋友每天在家里担心到大哭,但能做的也只是给他们送些菜过去。

现在,周医生的丈夫已经痊愈,她还没能好起来。

另一位「倒下」的医生叫李华。

是协和武汉红十字会医院感染科负责人。

1月25日,有朋友向我求助,说李华医生急需口罩。当时,他已经感染,被送进了隔离病房。

我只有自己买的58个N90,全部送给了他。另外还有100个医用外科口罩。

那58个N90,他拿到之后还分给他同事挺多,自己只留了20个,撑了20天。

当时替他来找我拿口罩的,是另一位医生,姓秦。见到他那天,下着小雨,冷风一丝丝窜进脖子里。

秦医生穿着一身防护服来的,从头到脚都裹严实了。说回去再消毒,没多的,不敢脱。

后来,封面新闻报道了李华医生的经历——

被感染前,他平均每天要接诊60个以上的发热病人。

然而刚开始的一段时间,李华和同事手里并没有N95口罩,也没有达标的防护服。

他们只能戴着两个普通的外科口罩,穿着可以洗干净后重复使用的隔离衣面对病人。而这样的防护等级,还是整个医院里最高的级别。

1月10日以后,来看病的发热病人开始增多,每天超过上百人。

急诊、呼吸内科、感染科被挤得满满当当。1月15日左右,更是呈井喷状。

急诊科副主任的急诊病房里,

「床上躺着病人,地上打着地铺睡着病人,过道上堆满了病人,上个厕所都要小心,以防踩到地上的病人。

」

22日,李华开始觉得胸闷,头晕。但他以为是因为连续工作,没休息好,并没在意。护士给他输了一瓶葡萄糖后,他又站起来继续接诊。

23日,他做了CT检查,结果让他大吃一惊,「肺部图显示,就是疑似新冠状病毒感染的肺炎啊!」