“对一个记者来说,通往人心之处,也许是最艰难的一种历险。

”

国际体育记者日之际,祝体育记者朋友圈节日快乐,也欢迎点击下方“写留言”参与本期EcoTalk,告诉我们你对于体育记者的初心、看法与感悟。

文/ 陈 思怡

编辑

/殷 豪男

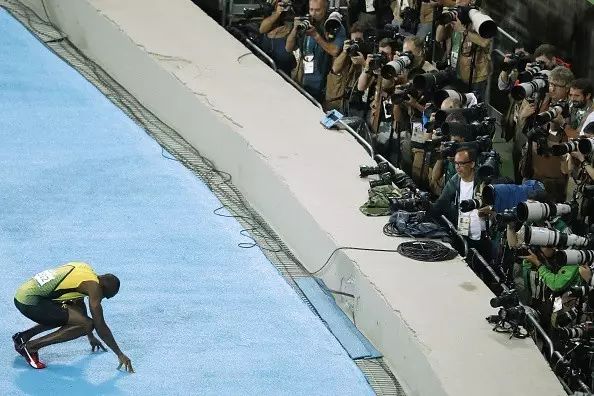

“体育记者好酷!能见到好多体育明星!”

“看那个抗‘长枪’的!好羡慕!”

......

“又要出差???”

“下夜班了还要继续去采访???”

“我自己抗设备去混采???”

...

又是一年7月2日

又到了属于我们的

“国际体育记者日”!

科普一番

1995年在加拿大举行的第58届国际体育记者协会(简称AIPS)代表大会上,

将7月2日定为“国际体育记者日”。

并号召所有会员国协会,在7月2日这天举行各种形式的庆祝活动。

而AIPS组织,早于1924年7月2日就在法国巴黎成立了,

截止2015年有125个会员国协会。

在1978年AIPS莫斯科代表大会上,

中国体育记者协会被接纳为该组织正式会员。

AIPS会标(左侧)

国际体育记者协会是由各国体育记者协会组成的国际性组织。自成立以来,为加强各国体育记者之间的沟通与合作,

促进体育运动及体育新闻事业在全世界的发展,弘扬奥林匹克精神做了大量卓有成效的工作。

国际体育记者协会,也是唯一被国际奥委会和各国际单项体育联合会广泛认可的全球性体育记者组织。

也许有很多人会羡慕记者这一职业。

但不得不说:记者也是很!苦!逼!的!

“新闻民工”也成为了很多记者、编辑们的自我调侃。

体育记者的日常

早在2016年初,美通社就曾发布一篇《2016中国记者职业生存状态与工作习惯》的调查报告。在这一年的调查时间里,

记者共收集了1,477份中国记者的调查问卷

。不仅有老炮儿,也有新生菜鸟。

这份详尽的报告不仅对记者的年龄、薪资等基本生存状况进行了调查,还包括了在数字化媒体的发展下,传统记者采编发生了哪些变化,这些变化又将对内容的生产与传播、企业公关与记者的媒体关系方面带来什么样的影响。

该报告主要分为三个部分,分别为中国职业记者人群画像;记者工作使用习惯;企业公关与记者媒体关系。

超过八成记者月薪并不过万

仅有三成(32%)的记者对目前的工作表示满意

社交媒体,已成为记者搜寻与挖掘选题信息的关键途径

报告中显示:85后已成为中国一线新闻记者的主力军, 新闻传媒相关专业科班出身的记者比例呈明显年轻化趋势。62.7%的媒体主编为男性,自媒体人中男性的比例也明显占优,超过6成。

更值得注意的是,报告显示,受调查者中在新闻网站和报纸的工作比例仅相差0.1%,手机端和自媒体的比例分别为2.9%,2.7%,也就说借助新媒体渠道来进行信息传播的已经不在少数。

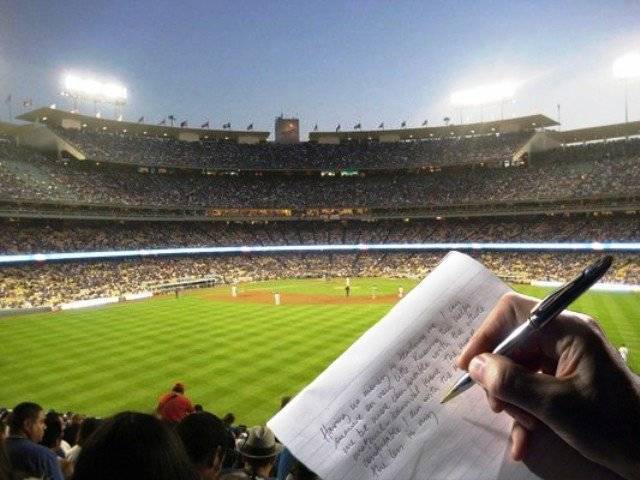

现状诚然如此,但是我们仍然抱着一颗热忱之心,义无反顾地投身于体育记者的行业。

今天我们不聊产业,

生态圈设置了四个问题,采访了几位体育记者同行,

一起来听他们聊聊,

成为一名体育记者是一种什么体验?

Q1:对于记者的最初认知

Q2:

如何进入到体育媒体行业的?

Q3:

还记得第一次采访的经历吗?

Q4:

作为一名记者最有成就感的时刻?

体育记者小w

Q1:

挺早的时候,电视上会播那种曝光商家欺骗消费者那种或者是跟坏人斗智斗勇的纪录片,而因为曝光真相,所以记者也会被打,工作也有一定的危险性,这是我原先对记者行业最初的认知。

Q2:

我本科毕业也在从事媒体工作,但后来46号文发布之后,体育热潮的掀起,也把我卷进了这一行当,就做起了体育记者。

Q3:

第一次采访的经历总归是紧张的,我记得原计划40分钟的采访内容,我只用了十分钟就搞定了,带我的负责人一脸搞不清楚状况,我自己也很震惊。

Q4:

现在写稿子多了,每次完成一篇文章,从中都能收获很多东西,而对于这个过程,我也很开心。

体育记者小l

Q1:

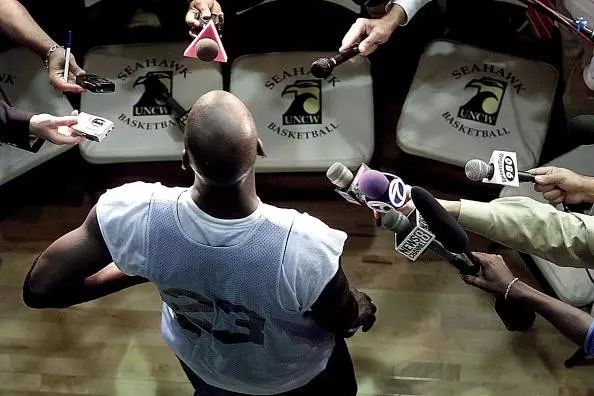

我对于记者的认知,要从杨毅、苏群、于嘉这些篮球记者和解说员说起,哦,还有柴静、水均益这些记者们。在我的眼中,他们都是资深前辈,不仅能写、能说,还常常战斗在一线,了解并掌握很多一手资料、内幕、很多事件的实情。所以那时的我很羡慕他们,觉得当了记者,自己也就成了明白人了。

Q2:

大学时,选了体育新闻专业,随着实习、兼职、给老师打杂,慢慢接触多了,对记者这一职业也逐渐有了自己的理解。

毕业后,我顺势进入了体育行业,成为了一名体育记者。

Q3:

大一的时候新闻系有个艺术节,每年会组织各种比赛,持续时间一个月左右。这其中有个写作比赛,特稿、新闻之类的,比赛强制大一学生参加。那个时候刚上大学,心中也没有好好学习的念头。

但机缘巧合,某次爬山的时候遇见了同路的一个大哥,一看就是江湖人士,一来二去相谈甚欢,后来得知这位大哥经常装成骑友到处摆摊骗钱,什么路过借盘缠的路数,基本上是团队作案,骗完就换条街......关键是还准备发展我做他下线,因为我的学校在人流比较大的景区附近。之后,我把里面的一些作案方式、团伙数量还有生存状态什么的都一一以调查报告的方式写出来,当时自己的成就感爆棚,不过最后只拿了个二等奖......

Q4:

每当做完了一次在自己看来有深度的采访,或者出了一篇满意的稿子的时候,就是自己觉得最有意义的时候。对于这个行业,我充满着热爱。

体育记者小c

Q1:

在我的最初印象里,记者就是可以给大家带来最新的资讯,以及解读事件的职业。

Q2:

在当下互联网+的大环境下,我也很幸运能转行进入到体育媒体行业,虽然之前一直是在做娱乐相关的东西,但是仍是因为对体育的热爱而转而投入现在的工作的。

Q3:

真正作为一名记者,我第一次采访的对象是中国香港男演员、歌手林保怡。第一次真的特别紧张,虽然做了很多功课的准备,但是在现场还是暴露了一个新手的青涩,虽然那次我没有很好的主导节奏,但是那次采访仍令我印象深刻,让人记忆犹新,所以当说起第一次采访的经历的时候,我还会想起当时的场景。

Q4:

作为一名记者,

最有成就感的就是读者喜欢自己的作品,和大家展开各种探讨。记者也需要在互联网环境下不断学习和完善自己,以前传输和填鸭式的观点和报道,并不适合当前新媒体的环境,所以,我们都需要改变,要以更贴近生活和自然人的状态去展示自己的解读和观点。

除了以上三位在体育记者行业打拼的好小伙和好姑娘,

我们还

特意逮到了你们最爱的圈哥儿!

让他来给大家讲讲自己的体育记者的从业经历。

下面有请圈哥讲话!大家呱唧呱唧~

Q1:

我是从小学开始看球的,那会的理想是做职业球员,小学初中作文写的基本都是体育有关的内容,逐渐也培养了对于体育文字工作者的基本认知。后来随着长大,由于天赋所限,逐渐意识到职业球员的梦想并不现实,于是,连接球员与球迷的记者岗位就成为了新的梦想工作。

Q2:

大学报考志愿的时候,在体育管理与体育传媒的专业中做了一番抉择,虽然后来提前批被北体的体育产业管理专业录取,不过在读研期间又选择了体育传媒专家为导师,可以说是一门心思奔向体育传媒了。

理论归理论,实践也一直没停。大学期间实习、兼职供稿、做新闻志愿者、翻译等等不放过任何的机会...后来在读研期间,与大学好友开设了“体育产业生态圈”的公众号,并一直持续更新至今。毕业并在体育圈工作一年之后,辞职与小伙伴基于体育产业生态圈进行体育商业媒体创业,这才算是正式迈入了体育传媒的大门。

Q3:

在2016年初体育Bank主办的中国国际体育投融资总裁年会上,当天下午,我们受邀前去采访报道。由于名单拿到的比较晚,很多资料需要临时准备,很棘手。我记得当天我们参与采访了

刘韧

、

范南

与

国今娇

三位前辈大咖。历经风云变幻刘韧老师很爱讲故事,范南范总则讲述了很多在当时我还知之甚少的投资名词,国今娇国总则讲述了一整套场馆运营的逻辑。每次采访都是一个完全崭新的世界。一下午采访下来精疲力竭,但是收获的确很大,这样的经历也让自己深感知识的不足,找到了之后努力的方向,以是记忆犹新。

Q4:

我记得最开始做生态圈的时候,作品被虎扑体育、懂球帝、界面、虎嗅、钛媒体、36Kr等常看的媒体转载,就会快感十足。后来做出一篇爆红的文章,得到朋友、前辈们的称赞与认可,也是很有成就感。再后来,体育产业生态圈成为公司运营之后,由我来把握内容方向,有了更多的责任与压力,自己与公司需要一起成长,成就感更多的来自进步。如今,看着我圈的记者编辑们成长飞速,各自都能独当一面,完成质量颇高的稿件,快乐也是发自内心的。

人的命运不光要看个人的努力,也要看历史的进程。感谢时代给了我们一个从事体育传媒的机会,让我们有机会行业与行业对话,聆听这个时代的声音,也希望未来有机会将这个工作进行到底,向美国的SBJ看齐。

而有关记者工作本身,懒熊体育黎双富老师写名记Woj的文字颇为让我触动。他说,在国内,如果一个人一直做记者,升不了职、做不成管理,就可能被周围人看不起“您这么资深还出来跑活啊?!”但是其实很多美国记者都是上了年纪的大叔,他们把一生都献给了自己热爱的事业。

后来采访

腾讯驻美记者沈洋

时,她也讲述了自己与美国NBA知名记者赛格共同采访的故事。当时,身患绝症的赛格在生命快走到尽头时,依然跟每一个记者挤在一起争取采访的机会。“一个人可以把他热爱的事业,作为他一生追逐的目标。”

我不敢保证能像赛格和Woj把毕生献给体育记者,毕竟沃神忙于工作而无暇生活的境界并非常人所能及,但是我希望能够努力做好自己经手的每一份稿件与采访,用行动向行业前辈看齐。