如果我问你,什么是女人?你会怎么回答呢?她们是人类的母亲,也是人类的妻子和女儿?是的,她们的确是,而且一直是。

然而,你知道吗,“女性”这个概念却是新文化运动的产物。而在此之前,女人只是一种“相对的存在”。古人说,在家从父,出嫁从夫,夫死从子。也就是说,离开了男人这种参照物,也就无所谓“女人”了。

这是女性几千年来曾实实在在经历的。悲哀吗?是的,然而,比悲哀更令人伤怀的是“不知道自己是悲哀的”。

正如三毛所说:“

一个不欣赏自己的人,是很难快乐的。

”

结婚,对人生来说无疑是一个重要的改变,对女人尤其如此。因而,很多女性都在婚后遇到了很大困扰。

Susan是一位去年刚刚结婚的年轻女性,夫妻俩老家都在外地。今年他们正在准备怀孕。她找到我,是因为陷入了巨大了困惑,“好像突然之间就不知道该如何生活才对了”。

她说,自从准备怀孕,丈夫就开始张罗让老家的父母过来了,说法自然是照顾孕妇和看孩子。而Susan难过的是,好像他并没有跟自己商量,就理所当然觉得应该是他父母过来。但她自然更希望自己的父母过来。无论如何都更方便些。沟通后,丈夫反馈说,你父母要来当然也是可以的,但自己已经跟父母说好了,老家也都安顿完了,老两口盼孙子盼得眼巴巴的,是肯定要过来的。

而就是这句话,让Susan陷入了巨大的困惑,为此两人已经冷战一段时间了。她说,我想不通,什么叫做“我父母要来当然也是可以的”,好像得他批准,还是他给了我们多大的面子甚至恩典似的,可这也是我的家呀!难道我自己没有做主的权利吗?

而且我父母还劝我说,那毕竟是人家的孙子孙女,先过去也好。我就更难受了。我想问问你,从家庭治疗的角度来说,女人结了婚,到底该把什么放在前面,真的是他的父母更重要吗?

从家庭治疗的角度来说,当然并非如此。

首先,夫妻双方都是独立的人,在权利上并无差别。然后,这两个人自愿各自脱离原生家庭,然后组成了一个新的核心家庭。

所以对于一个成家了的人来说,第一位关系理所当然是夫妻关系,因为这是核心家庭的基本组成部分,离开这个关系是无所谓新家庭的。

而在此基础上,如果有孩子,才是夫妻双方与孩子的关系,显然这是因为有夫妻才有子女。而夫妻俩各自与自己父母的关系,就只能排在第三位了。因为,这已经在新的核心家庭之外了。而再延伸到其他关系,比如妻子与公婆的关系,和丈夫与岳父母的关系,自然都只能再靠后排序了。按理说,这不难理解,也是符合自然人伦的事情。

然而,是什么造成了Susan自己也会有这样的困惑呢?这就与我们的社会文化环境和传统分不开了。

比如,前些天,微博还在热议的一个问题是

“结了婚的女儿,该不该在自己原来的家里拥有保有一张床的权利”。

也许看到这个话题,你会忍不住看看日历,今年到底是2017年,还是1017年,然而这就是社会现实。

当我们作为女人,连结了婚再回家还能否被允许有一张床都不能确定的时候,无疑在社会文化传统默认的体系里,我们拥有的权利是少得可怜的。

正如女性主义作家艾丽斯.沃克所说,

放弃手中的权利最常见的方式,就是以为自己没有权利。

当我们自己都很怀疑自己是否应该拥有,还需要在微博里探讨一下争论一番的时候,其实我们自己已经部分地被传统洗脑放弃自己应有的权利了。

然而,这却不仅是女人自己的问题,而是整个社会的问题。

波伏娃在《第二性》里说,

人们将女人关闭在厨房里或者闺房内,却惊奇于她的视野有限;人们折断了她的翅膀,却哀叹她不会飞翔。但愿人们给她开放未来,她再也不会被迫待在目前。

但愿。

日剧《东京女子图鉴》

女人,就这样被一条看不见的绳索捆绑着。

如同斯德哥尔摩综合症患者一样,那捆绑已经深入到了集体意识深处,流淌在一代又一代女性的血液中。最后即便看似绳索松开了,我们却可能自己回去,就如同脖子上的那条链子还在一样,哪怕在这个我们已经号称自己解放了的时代。

简·方达无疑是位出色的女性,甚至有专业影评人将其称为自1910年以来,美国最好的两位女演员之一。然而,就是这样一位成就杰出的女性,却从小都生活在男人的阴影下,从小是父亲和弟弟。之后成年的她,四次结婚,从一个男人到另一个男人,在结婚离婚之间疲于奔命。每一次,她都拼尽全力,每一次,都以失败告终。

现实生活中,这样的女孩也同样常见。

在人们看来,似乎她们放荡不羁,感情淡漠,从一个男人到另一个男人几乎无法容忍空窗期。然而,对她们来说,人生却常常并非如此。她们常常也是被男性集权主义裹挟的。

在她们的内心,跟简·方达一样,她们不知道自己是谁,在她们的潜意识深处,离开了男人,她们不知道如何定位自己。

因而,只要有男人伸出橄榄枝,表示愿意给她们一个“家”,哪怕是暂时的,哪怕理智上明知道那个男人那段关系很糟糕,她们也会趋之若鹜。

因为,从属于某个男人或者说某段关系,会让她们感觉安全。否则,那感觉就像是在裸奔一样,让她们无所适从。

简·方达晚年回顾自己的一生,在自传《我目前的生活》中写到:我一向在意男人怎么看待我......一旦我需要谁的爱与关注,那么他让我变成什么样,我就变成什么样,直到无懈可击。

这是一种痛定思痛后的“自我手术”,64岁的她终于走出来缠绕自己一辈子的男人的眼光,她说,

再也不想讨好男人了,我的人生要重新开始。

而重新开始,是永不嫌晚的,不是吗?

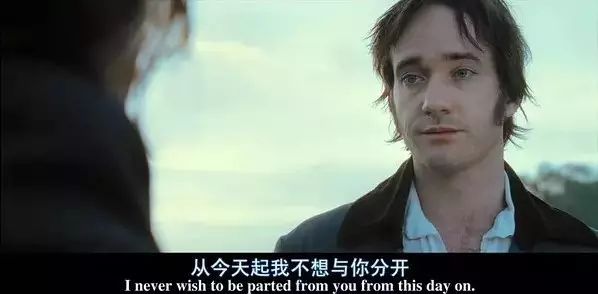

电影《傲慢与偏见》

所以,流浪的女人啊,也许真的是时候安定下来了。

父母给了我们最初的家,我们又跟男人一起建立了一个属于“我们”的家。

然而,我们作为女人,我们自己的心里的那个家在哪里呢?

被称为美国女权主义的阿凡达的斯坦尼姆曾在《内部革命》一书中专门探讨,

人该怎样发现自己的问题,答案是,

并非要通过别人的眼睛,而是通过肯定自己,赋权给自己。

对女性来说,这点尤为重要。因为在我们千年压抑的女性集体意识里,对“重要性”的外在认可索求,几乎已经成了我们的“遗传病”。

这正是整个社会的事情。从长远看,女性的解放,也是男性的解放。原因很简单,当女人永远要为了自己的重要性而索求的时候,男性就成为了被索求的对象。所以一个痛苦的女人背后,那个男人通常也不好过。

而一个痛苦的母亲,带来的家族轮回更是可怕的——男性压抑女性,把女性变成奴隶。女性的不满就只能另寻出路,于是,男人也就大都被她们的母亲所掌控,成为女性的俘虏。

这个世界没有孤立的存在,因与果总是自然运行的。

所以,女性的觉醒,也不是对男性的打压,而是两性关系的理性回归。

而现在,就是回到自己的时候了。作为一个女性,我们想要什么?

给自己这样一个机会吧,别人的眼睛不再重要,我们拥有自己的眼睛。放下那些评价,丢掉那些枷锁,撕开那层假面,此刻就问问自己,你,你自己,你想要的是什么?

今天,就在今天,让我们给自己一个开放的未来吧。由此我们不再流浪,不再漂泊,我们的生命寻回了自己的根基,它更加稳固,也更加广阔。温柔依然在我们的心里,但我们不再妥协。在归于内心的宁静中,我们不慌不忙地彰显力量。

我们知道,作为一个女人,我是柔软与力量并济的存在。

而那个最坚如磐石的家,就在我们的心里,我们的爱、智慧、力量与勇气,就搭起了它永不退色的一砖一瓦。

···

美国催眠协会&美国加州催眠学院认证催眠师,国际医学最高认证中心认证EFT情绪释放技术治疗师。从事各类心理心灵整合治疗工作,微信公众平台:慕棉