生育对女人来说,既是生门,也是死门,是豁出命迎接第一个生命的到来。这是每个女人离非正常死亡最近的一次。

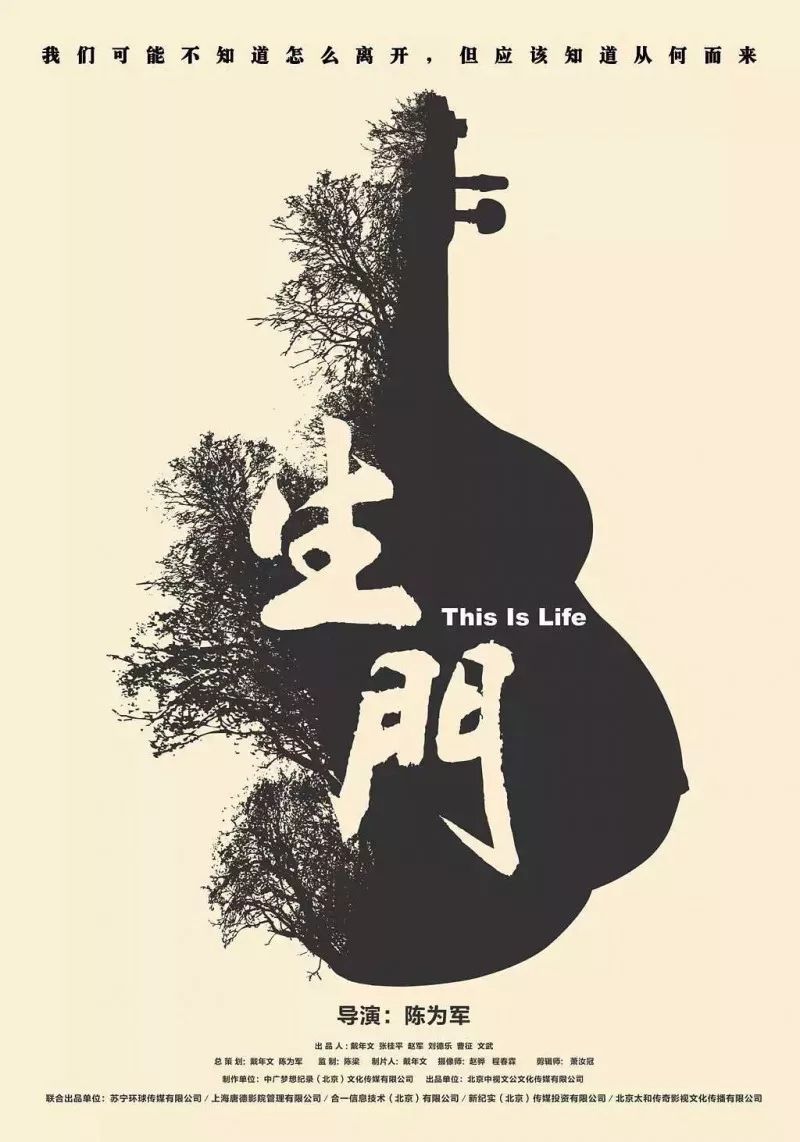

纪录片《生门》将镜头对准了产房,讲述了产房中四个极端生产案例。影片于2016年末上映

,院线播放

3

天,票房

59

万。悄悄地上映,又悄悄地下线。在这个商业片遍地,一切以市场为导向,以票房为衡量标准的娱乐至死的年代,《生门》的出现让人眼前一亮。

影片不仅仅讲述了关于“女人的生产”的故事,那些“命悬一线”的女人们,更将镜头对准背后的家庭,对准了一系列相关的人,

在命运的两难之间,人们如何做这道关于“生命”的选择题。

第一个产妇夏锦菊爱笑乐观,顺利产下婴儿之后突然血崩,不切除子宫就要面临生命危险。意识清醒的夏锦菊仍想保留子宫,躺在手术台上的她恳求医生:

“

您能不能再努力一下

,今年我才33周岁,如果是四十岁我就放弃了…

…”

面对夏锦菊的恳切,主刀医生李金福不由得停下了手。

而在接下来的几分钟,夏锦菊突然情况危急,出现了两次心脏骤停,虽然抢救过来,被推出手术室的她全身的血已换了四次。

第二对夫妇来自农村,准妈妈叫陈小凤。怀的是双胞胎。他们面临的不是技术问题,而是经济困境。

“生一个孩子要一万五,两个孩子三万,手术费用一万多,五万块买三条命”主治医生直截了当。

丈夫打遍电话仅仅筹到五千块,无疑是杯水车薪。“周围全是穷亲戚,真是没钱。”

丈夫的弟弟负责筹钱,挨家挨户,几百几千地借,最后找了民间高利贷终于把钱凑齐。

穷人家生孩子,是要拿女人的命换的。

第三个案例产妇孕龄28周,妊娠高血压,孩子已经没有胎动,胎心正常。他们的胎儿发育不完全,若生下来,则有一定先天残疾的可能。父亲想打掉孩子做引产,担心生出来救不活会“人财两空”,不救,过不了自己良心这一关。看着这位父亲不禁让人发问,

难道一个孩子的生命都值不了一万块钱?

第四个家庭妻子已经生过两胎,为了生一个男孩,怀了第三胎。妊娠晚期,子宫被胎盘穿透,命悬一线。全家人为了保住这个男孩,“不惜一切代价”。赌命换胎,只是因为“在农村如果没有儿子,别人就会对她指指点点,什么事都要矮人一截,没有儿子,抬不起头做人”。

中国人向来不擅长讲故事。先不说电影,观察一下中国文学史,诗歌散文从先秦时代兴起至今,硕果丰存,历史源远流长。而戏剧,小说要到元代,清代才渐渐流行,为主流文学所认可。影响因素有很多,封建社会的读书人精读四书五经,忙着科考入仕,写文章自然重议论抒情。戏曲小说的发展一直受到限制,直到明清才渐渐流行,被主流文学关注。想象力被禁锢了几千

年,自然讲不好故事。

然而,中国的土壤却一定能拍出优秀的纪录片。纪录片创作与剧情电影创作不同。剧情电影要求想象力和故事,而纪录片以真实纪录为手法。

中国的文化传统,社会的人情百态,有些事情放在西方是荒诞文学,小说情节,在中国却是人间纪实。而且在社会快速发展的巨变时代,纪录片这样的影像形式更具备了特殊的历史意义。