本文提出,现有关于组织对个人行为影响的研究可以在至少两个方面进行扩展。

一方面是研究组织对非组织成员的影响:组织的渗透性、活动性边界既允许外部环境因素进入组织内部,也允许组织的实践和规范渗出组织,进入周围的社会网络中。组织内部的成员有多种途径影响非组织成员的行为:以基础性关系为基础的直接接触、更大范围内的日常接触、通过社交链条的间接接触等。由于日常接触难以测量,现有研究多关注直接接触的影响,但是被忽略的日常接触可能影响更广泛。

另一方面,在同一个生态内,组织之间常常呈现竞争关系,竞争成员的注意力、精力和时间。因此,应该考虑到个体同时受到多个组织的影响,必须考虑组织的竞争性生态对个体行为的塑造作用。

布劳空间(Blau Space)模型

我们使用布劳空间模型来测量个人和组织的接近程度,并以此代表日常接触程度。布劳空间是一个k维度的系统,每一维度都代表一个社会人口学意义上的参数,而每一个点都是由k维坐标确定的。当我们无法获取完整的社交网络数据时,布劳空间可以用作对社交网络状况的概率性描述,并允许我们通过关注多维的临近性(propinquity),而不是单个变量的线性效应来对社交过程建模。布劳空间可以被用于预测或解释为什么个体会加入特定组织。因为每个组织的成员在布劳空间意义上是聚集的,而新加入的成员也大概率聚集在组织的现有成员附近。这些组织成员和临近的非成员组成了组织的生态位(niche)。

组织渗漏Organizational Leakage

组织渗漏指的是定期接触组织文化的个人变得更有可能表现出组织的典型性行为的过程。本文认为,组织中常见的规范和行为将通过“组织渗漏”过程传播到最接近的人群,而且该过程受到组织间的竞争影响。由于组织渗漏通过持续性网络社交、间接性日常接触和临时联系等多种途径发生,用传统的网络方法很难进行全面衡量。本文使用布劳空间这一工具进行建模,希望能弥补这一不足。

两个研究假设

·

生态位成员假设

位于特定组织生态位内部的个体,无论其是否为组织成员,都比该组织生态位外部的个体更有可能表现出组织的典型性行为。

位于单个生态位中的个体(排他性生态位中的个体),无论其是否为组织成员,都比处于两个或更多生态位中的个体(多重生态位中的个体)更有可能表现出组织的典型性行为。

数据与方法

本文首先为每一位学校创建了一个布劳空间。

其次根据个体是否参与志愿性组织来划定生态位。

这些志愿性组织包括体育俱乐部、学业俱乐部、艺术俱乐部等俱乐部,宗教性青年组织,正式的全职工作或帮派。

但本文只使用帮派和体育俱乐部的数据。

在确定群体后,就要根据组织成员的特征来确定该组织的生态位,并辨认生态位中的非组织成员。本文延续McPherson的方法,即将一个群体中某一特征(比如IQ)的平均值上下浮动1.5个标准差内的成员划为生态位的范围。

因变量有2个:

分别为受访者参与体育活动、和参与帮派有关活动的频率指标。

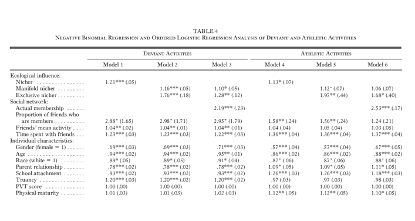

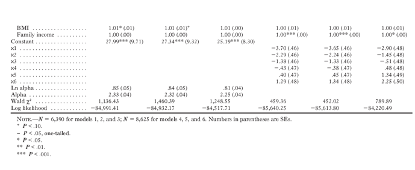

本文的两个因变量都违反了OLS回归的正态假设,因此我们将对与帮派有关的越轨行为使用负二项回归(negative binomial regression),对体育运动活动使用有序Logistics回归(ordered logistics regression)。

回归结果

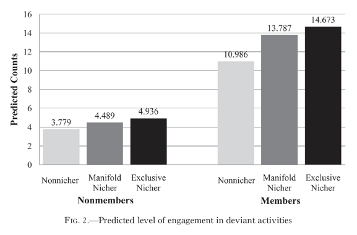

第一阶段:将生态位作为唯一的自变量,为每个因变量建立模型,检验假设1 。模型1、4显示,无论是越轨活动还是体育活动,处于生态位内部的个体比外部个体的活动显著更多,从而证实了生态位成员假设。

第二阶段:将排他性和多重性生态位作为自变量,检验假设2。模型2、5初步证实了生态位重叠假设:排他性生态位中个体的活动频率最高,其次是多重性生态位,最后是生态位外部的个体。

第三阶段:保留排他性和多重性生态位作为自变量,添加了组织成员身份的控制变量,从而更加严格地检验假设2。在模型3、6中,成员身份变量的加入减小了系数,但依然显著的系数结果进一步验证了生态位重叠假设。

结论

本文的两个假设都得到了模型支持,证明了“组织渗漏”现象存在。本文提出,组织有能力影响其生态位内部的个体行为,而这一影响程度会被组织间竞争部分抵消。

最后,作者提请读者注意结论的五个适用条件:

-

-

-

-

非组织成员有能力采取上述行为;

-

两个竞争性组织处在可竞争的同一生态中。