距离腾讯新闻“较真平台”正式上线已过去一个季度。4月14日,较真举行第二期线下沙龙暨

“溯源·较真——医疗卫生类事实查证与应对”

,继

首期聚焦食药领域

之后,事实查证利剑再次指向与公众健康密切相关、甚至极易引起社会恐慌的谣言重灾区。

#视频:较真:事实查证与应对沙龙医疗卫生专场

三个月来,较真平台共计发布辟谣文章和方法论文章超过150篇,总点击量上亿,其中单篇阅读量超百万的文章有十余篇。

本期沙龙同时也是较真平台的阶段性成果首发:

这三个月,较真都死磕了哪些虚假信息?

面对生命力顽强的谣言,技术驱动的精准辟谣机制如何运作?

当事实查证遭遇心理阻力,较真如何担起“迷雾中的灯塔”职能?

较真平台赋能升级

滚动式核查打击+辟谣专项行动

目前,较真平台已拥有超过100位专业查证员,查证方向涵盖食品、营养、医疗等各领域;今年2月,作为中国首家进驻Duke Reporters’ Lab全球事实查证网站数据库的站点,较真开始向世界发声。

将目光投向医疗健康领域,最该被“吊打”的高危谣言有哪些?在沙龙上,腾讯网副总编辑李天亮公布了由较真平台评选出的

2017第一季度医疗健康类10大谣言排行榜

,榜单根据谣言的重要性、迷惑性、传播性和危害性等传播维度,结合社交及搜索引擎关注热度、流量数据得出,一些反复出现的“陈年老梗”上榜,可见公众对核心事实的认知仍待补位。

腾讯网副总编辑 李天亮

以下信息经较真鉴定,均系谣言:

TOP1

疫苗不安全,中国孩子应远离疫苗

TOP2

中国每年60万人过劳死

TOP3

66%的癌症是因为运气差

TOP4

一口唾沫就能测出孩子的智商和天赋

TOP5

中国人的煮饭方式吃进最多砒霜

TOP6

一根缝衣针能救命

TOP7

喝酒脸红代表酒量好

TOP8

坚持母乳喂养导致婴儿饿死

TOP9

吃大盘鸡会感染H7N9

TOP10

日本眼药水含防腐剂会滴出干眼症

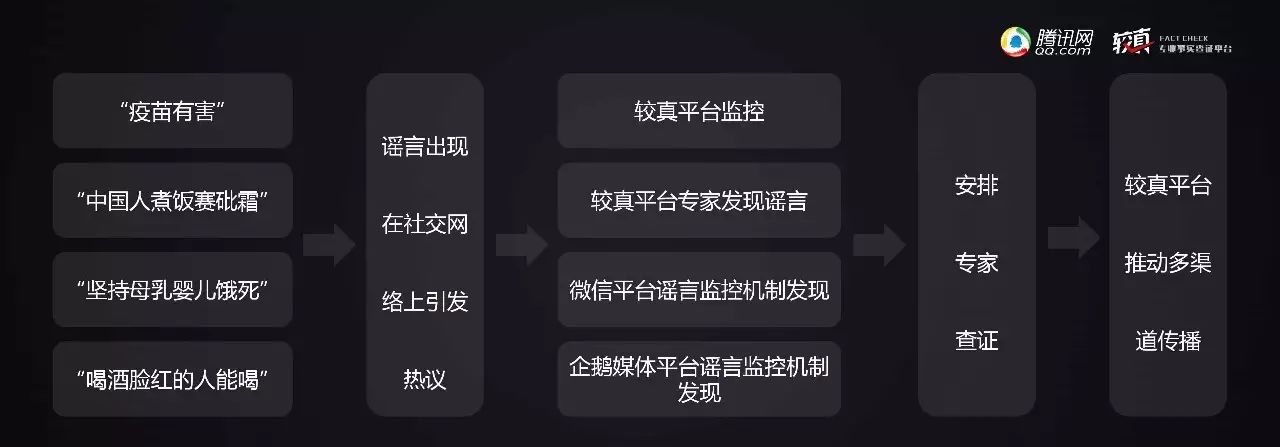

谣言出现,随后被纳入较真平台监控体系,紧接着查证专家就位,最后是多渠道传播已查证事实,较真遵循的辟谣流程如下:

可扫描二维码查看完整榜单↓

在腾讯较真,每一篇查证文章都是对个体谣言的实时打击,每一次专项策划都是对虚假信息的打包处理。

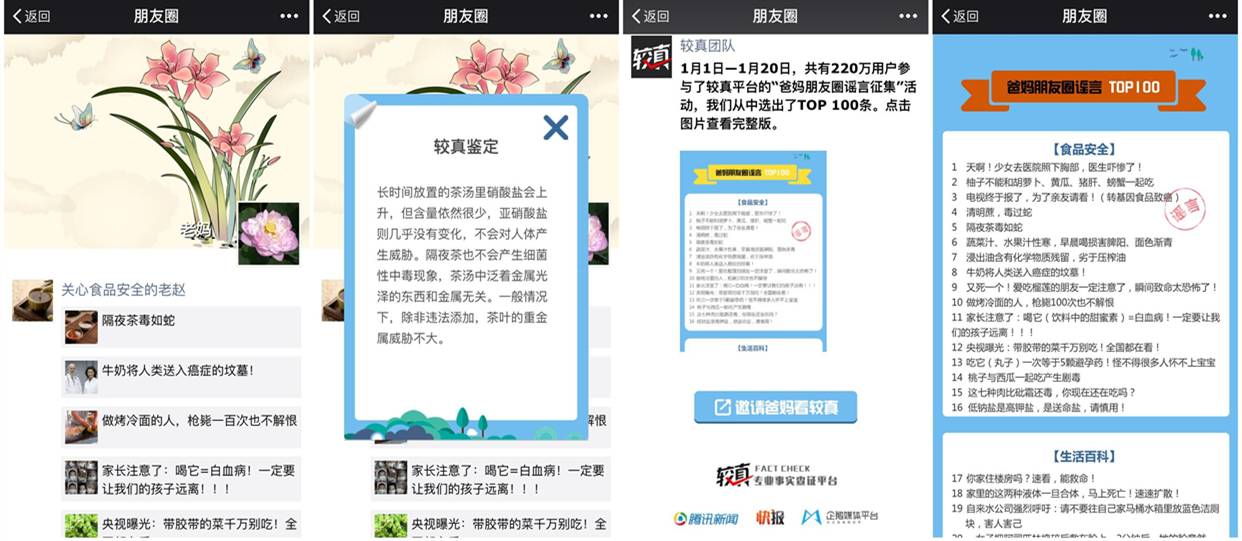

除最新出炉的医疗健康类谣言鉴定榜单,较真平台在第一季度共出品

11期特别策划

,既有趣味性与科普性并重的

“关爱爸妈朋友圈系列”

,从生活、养生、资讯各领域鉴别流传度最广的谣言,为社交传播扫清路障;也根据不同时间窗口上线大主题策划,如

“较真新年大礼包”、“2016年度较真报告”、“较真3.8关爱女性大礼包”、“较真315打假系列”

等;此外,重点领域专项报告也在持续产出,如

“食药安全报告服务手册”、“谣言易感人群报告”、“三月10大食药谣言盘点”

等,从数据维度、人群画像、传播路径等进行深入查证。

(较真第一季度策划全辑详见文末)

较真“关爱爸妈朋友圈”H5

2016年度较真报告

四大维度拆解沙龙干货

较真意义+传播机理+平台联盟+技术驱动

医疗类话题关涉每个人的生命安全,对涉医信息的把关尤为审慎。来自医疗卫生、传播研究、新闻媒体等100余位专业人士齐聚“溯源·较真”沙龙,聊了聊辟谣打假的“实战经验”。

较真意义:提升公众的 “健康思维”

涉医信息,尤其是当涉及疾病诊疗的信息被谣言所侵,医生的专业意见传达不出去,患者也会产生抗拒心理,严重时甚至会贻误病情。这类由于信息误传造成的悲剧并不鲜见,

根源在于与生命安全相关的事实权重高,但专业传播门槛也高,正确的知识无法有效抵达认知。

国家卫生计生委宣传司司长、新闻发言人毛群安认为,在提升公众“健康思维”这件事上,传播者需要做的是提供更多专业的“健康辅导”,要遵照规范的信息把关流程,避免造成偏差和失真。

国家卫生计生委宣传司司长、新闻发言人 毛群安

权威医疗信息有可能在传播过程中被“二次加工”,从而披上谣言的外衣,脱离事实轨道。毛群安指出,判断信息是否科学、权威、准确,应有一个大致标准:

第一, 要有内容出处。

如果要传播得更为可信,必须要告诉公众信息来源;

第二, 要有时间来源。

医疗标准一直处于变化之中,信息是从诊疗规范还是专业机构标准中得出的,必须要标明时间来源;

第三, 要弄清楚信息覆盖的人群。

当信息传播对象是特定人群,或者某一类专业人员时,如果传播范围没有把控好,可能无形中就误导了公众。

传播机理:虚假信息本质与认知风险化解

曾光,作为中国疾病预防控制中心流行病学首席专家,首先对“虚假信息”的意涵作出界定:

什么是虚假信息?

虚就是不科学、伪科学;假就是与事实相悖,颠倒是非。

虚假信息,可以分成三种:

第一种是谣言,第二种是认知问题,第三种是随着科学进步被证伪的信息。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家,中华医学会公共卫生分会名誉主任委员 曾光

在曾光看来,认知层面的问题最值得关注和解决,因为医疗类谣言多与健康、疾病、死亡挂钩,更易引起民众恐慌形成大量传播,

“虚假信息产生的危害往往大于疾病传播本身的危害”

。诸如SARS、日本福岛核泄漏、2013年乙肝疫苗事件等,虚假信息导致不安情绪大面积蔓延,而恐慌感又制造出新的不实消息,形成恶性传播循环。

因此,在传播闭环上,

无论在信息发布、加工,还是解释环节,我们都需要专业的信息纠偏者及把关者——专家。

什么样的专家才能让人相信?曾光提出了四条标准:

负责该项工作,长期从事该领域研究;

掌握监测数据和动态;

了解问题的来龙去脉,通晓国际共识;

无商业利益和偏见 。

再回到认知层面,为何会产生认知偏差?为何传播真相总是面临阻碍重重?这里恐怕有一堵厚厚的“心墙”。

复旦大学新闻学院教授马凌从“风险社会”的认知建构剖析认为,医疗卫生类舆情事件的特点是:

围观性、暴力性、反转性、非理性。

这是因为,在风险社会中,公众对政治、经济和科学的功能与合法性提出了质疑,对信息更为关注,因此为谣言的泛滥提供了基础;而恐惧、焦虑、不信任已成为普遍社会心态。

复旦大学新闻学院教授、新闻传播与媒介化社会研究基地副主任 马凌

马凌指出,风险社会有三个特点,分别是知识化、网络化和媒介化,“三位一体”让我们正处于一个信息时代的拐点上:

“就医学水平来说,我们仍处在医学社会最好的时期,但是就心理不稳定来说,风险感来说,我们处在历史上最高的时期。”

而化解谣言,则是一个综合治理的过程。最有效的解决路径是:

医疗自媒体联盟:净化舆论环境刻不容缓

中国医疗自媒体联盟发起人刘哲峰,从舆论疏导的角度带来分享:

我们需要什么样的医疗自媒体生态?

中国医疗自媒体联盟发起人 刘哲峰

以去年山东潍坊

“纱布门”

为例,一产妇手术后,发现有一截纱布留在了体内,由此引起大量媒体曝光、舆论热炒。该事件历经反转,最初矛头齐齐对准医院,后来从专业医学角度提供的合理解释逐步占了上风。在舆论降温的过程中,医疗自媒体联盟成员

@烧伤超人阿宝、@一个有点理想的记者

等功不可没,他们通过微博、微信发布多篇评论及报道解释事实真相,斩获千万曝光,把跑偏的焦点拉回正轨。

可见,中国医疗自媒体联盟是在互联网语境下,逐步推进良性舆论机制的建设——对话、沟通、理解。

刘哲峰表示,自媒体联盟未来的愿景是“辟谣打天下,科普坐江山”,透过跨界联合培养专家型记者、培养医疗自媒体、建设全媒体分发机制、打通业界领袖沟通渠道等方式,传递正确、科学且权威之声。

技术驱动:精准辟谣机制的“智能”内核

先来看一组企鹅号3月辟谣成果数据:

疑似谣言举报:

网友举报疑似谣言文章

39475篇

,其中有效谣言文章

1231篇

;

辟谣鉴定:

平台对发布谣言的违规账号进行处罚,并针对其中影响力较高的谣言组织辟谣文章

586篇

,阅读量过

1477万

。

腾讯网媒技术总监高雪峰表示,内容生态的开放造成信息过载,加之用户对安全问题高度关切,谣言处理从类别、鉴定、速度、利益等各方面来看难度都不小。

腾讯网媒技术总监 高雪峰

如果从技术角度为较真提供方法论,上文提及的辟谣成果背后的逻辑是:

谣言搜集

:疑似谣言举报、确认谣言,形成谣言数据库;

↓

鉴定辟谣

:较真团队的科学求证,机器学习、审核、鉴别等;

↓

辟谣结果

:热度排序、检索、转发、分类。

智能化、精准化辟谣,实际上也是腾讯内部各个平台技术联动的过程,高雪峰说,辟谣不求一次性解决,而要从

“成本对抗”

的思路来看,

“把对方(造谣者/谣言传播者)的成本抬高,使我们(辟谣平台)的成本降低”。

深度问答

医疗卫生领域都有哪些辟谣痛点

第二期较真沙龙,依然由著名新闻节目主持人王志安掌控全程。百余位嘉宾集结,为较真辟谣事业贡献不少新思路。

Q1:社会恐慌类谣言的传播机制是什么?

健康报社总编辑 周冰:

什么是恐慌性谣言?我觉得有点像现实中的踩踏事件。一旦人员大量聚集的时候,突然有点什么事情或异响,像炸弹一样响一下,又没有人告知是怎么回事,就会出现踩踏事件。恐慌性谣言同理。

核心是自己感受到危险时会感到恐慌,比如SARS这类事件,有人甚至会觉得呼吸都有可能出问题、不接触也有可能出问题,这就是恐慌。

在大数据时代,我相信网络平台有办法看到什么信息被大家都关注了,那个时候我们应该看这个信息的真假,有没有危险性、危害性,会不会造成恐慌和谣言。再拿踩踏举例,警方在治理踩踏事件时,办法就这么简单:第一,不能让人聚到一块去;第二,一定得有一些分隔手段,不能让几万人、几千人挤到一个道上去,那就很危险了。

网络时代谣言传播得快,但也有大数据的技术手段来解决,哪些关键词、敏感词被大家聚集关注?大家聚集的点又是什么?如果我们发现这些焦点里面有偏差、有误差,会误导,我们就及时出手。

及时用权威的内容来解除民众的恐慌,而不是沉默不发声,任由不科学的内容发酵传播。

清华大学健康传播研究所副所长 苏婧:

我谈一点不一样的想法。我们今天一说谣言,大家首先会放在一个负面的语境下,但是实际上如果我们较真或者咬文嚼字,会发现“谣”从古代传下来的意思是什么呢?是民谣,实际上是指民间口口相传的事情,并不是最开始就烙印上一个负面的印记。

所以我在思考恐慌级的谣言,疫苗也好、SARS也好,抢碘盐也好,

这里面可能是假信息,但却反映出某种程度上的真感情。

面对恐慌级谣言,我们要关注谣言背后为什么大家会恐慌——大家是不了解吗?不具备知识素养吗?还是更多基于对切身利益的关心?如果是基于对切身利益的关心,要站在这个角度考虑如何解决。

如果不是恶意传谣造谣,解决方案可以尝试去理解背后的情感诉求,作为一个出发点,这也是我对谣言本身也做一个辟谣。

Q2:公共卫生政策在传播时如何避免误读?

清华大学公共管理学院卫生与发展研究中心副主任 沈群红

在我们传谣的时候,我们宁可相信负面的、不好的东西,这实际上是一种

心理上的风险主动规避

,当不确定性非常大,公共卫生领域当中存在着非常巨大的信息不对称,这种情况会更加严重。为什么在当下中国,公共卫生领域当中的谣言传播得相对比较多?除了公共卫生领域与大家切身相关,且可能会有新的目前难以驾驭的健康问题影响到大家的健康,甚至是生命安全以外,

同时,还因为公共卫生领域长期以来是一个涉密领域

,比如中国艾滋病的发病情况,中国土壤的污染情况,农产品的农药残留如何,这些数据都是高度涉密、高度敏感的。所以传统机构有传统治理的假设,有时也会担心适当披露后会引起群众恐慌。但是,不让公众知道,不与公众进行有效的风险沟通和信息披露,在有些情况下,其实作用就会更不好。

如何能够做到医疗卫生领域的政策不被误读,可以从以下两个方面来考虑。第一,在出发点上,不要把政府的政策制定和发布者与受众站在两个不同的战壕里,本身就是站在一起的,你就有责任和他分享这样一些东西,他本身也是大健康的建设者。

第二,在信息传播中,要去模拟:在信息披露时谁最关注?关注什么?有哪些利益相关者?又有哪些人会利用这些去造谣生事?

就像战略模拟,要有精通信息传播、风险沟通和公共治理的人,跨界的人,懂得舆情和社情的人,然后有针对性和有策略性地去做正向信息传播,包括公共卫生的信息以及相关的政策传播。

Q3:医疗纠纷和医疗事故中的真相传播面临哪些阻碍?