摘要:

《長編紀事本末》原名“皇朝通鑑長編紀事本末”,是研究北宋晚期歷史的基本文獻。廣雅書局本作爲該書唯一刊本,其編校情況十分值得重視。廣雅書局本底本爲國圖藏王灝本,編校中經過了繆荃孫、廖廷相等細緻校勘,《藝風堂老人日記》詳細記載了其校勘情況。校勘主要利用浙江書局本《長編》和《長編拾補》進行。《長編拾補》源自陸心源本《長編紀事本末》,陸心源本源自乾隆四十一年抄寫完成的王鳴韶本。而利用《長編》對《長編紀事本末》進行校勘補綴,則導致廣雅書局本距宋刊原貌頗遠。

關鍵詞

:《長編紀事本末》、廣雅書局本、王鳴韶本、王灝本

李燾(

1115-1184

)《續資治通鑑長編》(簡稱《長編》)是研究北宋歷史的基本文獻,歷來爲學者矚目。然通行本《長編》係四庫館臣輯自《永樂大典》,已非完帙;又經館臣大量改篡,亦非原貌。

[1]

在這種情況下,南宋時改編自《長編》的杨仲良《皇朝通鑑長編紀事本末》(簡稱《長編紀事本末》),對補《長編》闕失、恢復《長編》原貌有重要價值。

目前《長編紀事本末》通行版本有兩個:宛委別藏本和廣雅書局本。其中宛委別藏本經過了阮元系統删改,與民族關係相關的違礙字句均遭篡改,距離宋刊原貌甚遠。

[2]

相較之下,廣雅書局本以較早清鈔本爲底本,經過清人精校,文本質量頗高,又是迄今唯一刻本,梳理清其版本源流十分必要,而學界尚未給予足夠重視。徐規指出通行本《長編紀事本末》最佳版本爲廣雅書局本,其可補《長編》闕失者有數千條之多。

[3]

蔡涵墨(

Charles Hartman

)主要討論了《長編紀事本末》的版本、作者、歐陽守道(

1208-1272

)及姚勉(

1216-1262

)序文,指出楊仲良《長編紀事本末》是當時改編《長編》系列著作的一部分,改編主要是爲了科舉和教育,與道學密切相關。

[4]

不過他們對版本問題均未深究,只有李靈鈞系統討論了《長編紀事本末》的版本。關於廣雅書局本,他正確指出了國家圖書館所藏王灝本(典藏號

15280

)係廣雅書局底本,並對該本印章和書前兩封書信作了初步考證。

[5]

不過他並未就廣雅書局本的編校過程進一步追索。因此,廣雅書局本的編校情況仍值得探討。在正式討論前,需要對《長編紀事本末》的書名作一辨析,以糾學界之誤。

一、《長編紀事本末》的書名

《長編紀事本末》初名不詳,由於其改編自《長編》,所載爲北宋九朝史實,故文獻有“皇宋通鑑長編紀事本末”、“皇宋通鑑紀事本末”、“皇朝通鑑長編紀事本末”、“皇朝通鑑紀事本末”、“皇朝紀事本末”、“宋朝通鑑長編紀事本末”、“宋九朝紀事本末”、“九朝紀事本末”、“宋朝紀事本末”等名稱。趙鐵寒在影印廣雅書局本《長編紀事本末》題端,主張是書正式書名爲“續資治通鑑長編紀事本末”,其理由有三:其一,該稱呼與李燾《續資治通鑑長編》書名相合;其二,與袁樞《通鑑紀事本末》命名原意相合;其三,王應麟《玉海》卷四七“續資治通鑑長編”條下,續有“楊仲良爲《長編紀事本末》一百五十卷”之語,上下連接,應作“續資治通鑑長編紀事本末”。

[6]

這一意見爲徐規以及

2003

年北京圖書館出版社影印宛委別藏本《長編紀事本末》時採用。但細究趙鐵寒的三個理由,均爲推測,無一文獻依據,所論實難成立。

寶祐五年(

1257

)正月,姚勉途經隆興府,遇見眉山柳溪先生之子楊道傳,當時道傳“袖出書二帙,帙題曰‘本朝通鑑長編節要綱目’”,請姚勉作序。序言:

今此書之節要,辭翦其浮,即司馬《通鑑》之自節本也;此書之標題,事舉其要,即司馬《通鑑》之《舉要歷》也;類總其萃,年繫其時,袁氏之《本末》也;挈提以綱,紀載以目,即朱夫子之《綱目》也。一書而諸體備焉,用心亦勤矣。

[7]

據此,蔡涵墨認爲,柳溪先生即楊仲良,《長編紀事本末》原題爲“本朝通鑑長編節要綱目”,最初具有紀事本末體與綱目體兩種體裁之長。但今本《長編紀事本末》爲紀事本末體,與綱目體無涉,二者顯非一書。對此,蔡涵墨認爲這是由於歐陽守道在校訂《長編紀事本末》時,對楊仲良之書做了大幅改動。

[8]

但此僅屬推測,且與歐陽守道序文中主張保持文本原貌的原則不符。

[9]

因此,雖然楊道傳與楊仲良均爲眉山人,其父柳溪先生《本朝通鑑長編節要綱目》與楊仲良改編《長編》的工作類似,但並無證據證明柳溪先生就是楊仲良,《本朝通鑑長編節要綱目》與《長編紀事本末》亦非同一種書。

既然如此,那麼《長編紀事本末》本名是什麼呢?我們可依版本確定。清初季振宜(

1630-

?)、徐乾學(

1631-1694

)均藏有《長編紀事本末》。季振宜所藏列於“延令宋版書目”下,云“《長編紀事本末》百五十卷,四十本”

[10]

,記載甚簡;徐乾學所藏信息略多。國家圖書館所藏阮校本《長編紀事本末》(典藏號

03831

)卷末有黃丕烈(

1763-1825

)跋語:

近見《傳是樓書目》載此頗詳,云:“宋板《皇朝通鑑紀事本末》一百五十卷,廬陵歐陽守道校正,缺一百十四卷起,至一百十九卷止,四十册,五套。”則此書於宋刻可無疑義。

[11]

假若季滄葦、徐乾學、黃丕烈等所言無誤,季滄葦、徐乾學所藏是目前所知清人僅見之宋刊本。徐藏書名爲“皇朝通鑑紀事本末”,此爲簡稱,少“長編”二字,正式名稱應爲“皇朝通鑑長編紀事本末”。這也與清鈔諸本吻合。不計宛委別藏本,目前傳世清鈔本共

8

種,其中北京國家圖書館藏

3

種(典藏號

15280

、

03831

、

A00821

,本文分別簡稱王灝本、阮校本、阮校清樣本

[12]

),其他

5

種分藏於北京大學圖書館(典藏號

SB/915.10917/4623

,簡稱北大本)、南京圖書館(典藏號

GJ/EB/112361

,簡稱南圖本)、浙江省圖書館(典藏號善

1107/

膠

429

,簡稱浙圖本)、臺北“國家圖書館”(典藏號

02004

,簡稱王鳴韶本

[13]

)、日本靜嘉堂文庫(簡稱陸心源本

[14]

)。

8

種鈔本大題均作“皇朝通鑑長編紀事本末”

[15]

。可見,《長編紀事本末》正式書名確爲“皇朝通鑑長編紀事本末”。清嘉慶年間(

1796-1820

),阮元(

1764-1849

)在向朝廷進獻《長編紀事本末》時,改“皇朝”爲“皇宋”,宛委別藏本書名也就變成了“皇宋通鑑長編紀事本末”。

二、廣雅書局本底本及校勘情況

《長編紀事本末》南宋末年刊刻後,元明未刊。或許是此書部頭較大、印數較少的緣故,流傳一向較稀。到了清初,除季滄葦、徐乾學所藏,學者們所見基本爲鈔本。目前傳世版本均闕卷

6-7

、卷

114-119

、卷

5

下半部分和卷

8

前數葉,說明其源頭一致,均來自一個有殘缺的版本。考慮到徐乾學所藏闕卷

114-119

,諸本可能來自徐藏。個別版本所闕略多,其中國圖王灝本另闕卷

47-70

、卷

99-113

,浙圖本卷

5

全闕。

8

種鈔本中,王灝本、陸心源本、王鳴韶本與廣雅書局本密切相關,因此下文的考察也將以這三種版本爲主。

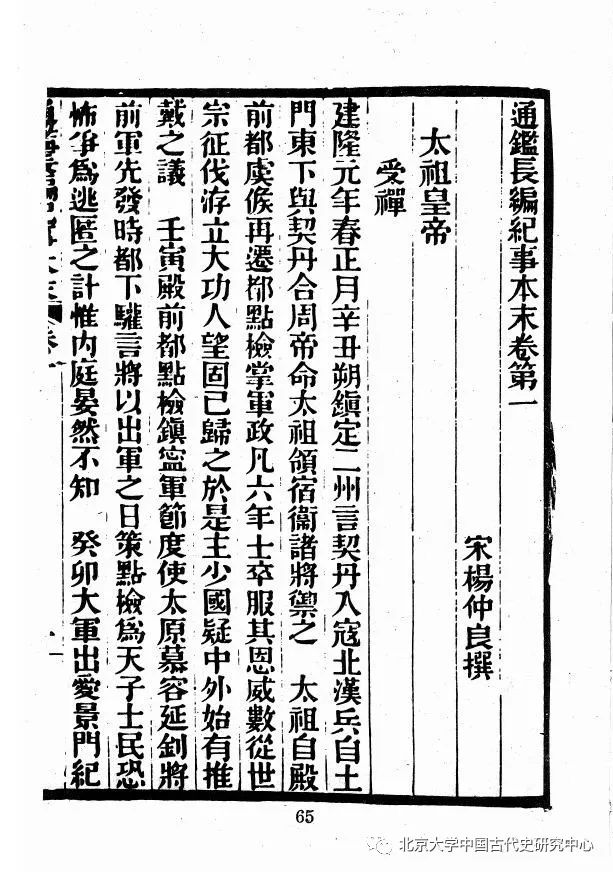

廣雅書局本是《長編紀事本末》存世唯一刻本。該本每半葉

11

行

24

字,四周單邊,首卷首葉首行題“通鑑長編紀事本末卷第一”,單魚尾,版心有書名“通鑑長編紀事本末”、卷次、葉數。每卷末有校勘人姓名。該本刊於光緒十九年(

1893

),臺北文海出版社

1967

年影印出版,遂成爲學界常見版本。

廣雅書局本底本即國圖所藏王灝本,共計

33

册。每半葉

13

行

24

字,無邊欄,版心有卷次、葉數。該本原爲孔繼涵(

1739-1783

)所藏,有“孔繼涵印”、“葒谷”兩印。可見該本下限至少爲乾隆時期(

1736-1795

)。

該本收有胡景桂致王灝(

1823-1888

)、夏孫桐(

1857-1941

)致胡景桂的兩封書信,對於了解廣雅書局本有重要意義。今錄如下:

文泉老伯大人閣下,頃奉手書,欣悉起居佳勝,至以爲慰。小兒源清得有寸進,皆賴栽培之力也。子壽師才授蘇藩,借款可望歸趙矣。夏閏枝(前永年縣夏公子,原信並呈)孝簾來言,繆小珊(名荃孫)欲假尊處所藏《續通鑑長編》鈔刻,萬無污失,並以其所藏書善本爲質。可否?乞賜回音,以便轉達。肅此,敬請福安,不一。

昨晚繆小珊兄譚及南皮制軍來書,云粵局刻卷將竣,催覓應刻之書。小珊仍擬轉假王文老所藏《續通鑑長編紀事本末》,并云文老如不放心,願以所有秘本爲質。日來定州如有人來,祈與商之。倘荷首肯,在京付鈔,不過兩三月可歸趙也。《劉賓客集》亦可借校。昨懇法書名刺如已写就,乞掷交去手为荷。此上月舫仁兄有道左右。

以上所涉人物中,王文泉爲王灝,直隸定州人,《畿輔叢書》編者

[16]

。繆小珊即繆荃孫(

1844-1919

),南皮制軍即當時的兩廣總督張之洞(

1837-1909

)。夏閏枝即繆荃孫好友夏孫桐,江蘇江陰人,光緒十八年進士,民國時參修《清史稿》

[17]

。月舫即胡景桂,直隸永年人,光緒九年進士

[18]

。

結合上面的人物追索,我們可以梳理清事情原委。光緒十二年(

1886

),兩廣總督張之洞創辦廣雅書局,遙聘當時在京的繆荃孫爲書局採訪、總校,搜求應刻書籍,

[19]

故張之洞去信繆荃孫,“催覓應刻之書”。繆荃孫遂告知好友夏孫桐,希望借王灝所藏《長編紀事本末》,請其代爲聯絡。夏孫桐給胡景桂去信,備述其意,並言繆荃孫願以己藏善本書爲質。胡景桂給王灝去信轉述,王灝最終同意出借。據繆荃孫《藝風堂老人日記》,戊子年(

1888

)四月十八日,“定州王文泉送《宋通鑑本末》兩函來,假《中山集》鈔本二册去。”

[20]

可見,王灝並非一次全部出借,而是分次進行,且的確索取了繆荃孫善本書《劉賓客集》(即《中山集》)

[21]

爲質。由此,該書遂成《廣雅書局》之底本。

繆荃孫日記中詳細記載了其校勘《長編紀事本末》的情況。據日記,校勘在戊子、己丑(

1889

)兩年內進行。以下列表說明:

表

1.

繆荃孫校勘《長編紀事本末》日程表

[22]

根據《藝風堂老人日記》,我們可以了解繆荃孫校勘的大致情況。今存日記始於戊子年三月初一,該日繆荃孫言:“寫官索《宋通鑑紀事本末》首册去。”

[23]

首册爲歐陽守道序文、目錄、卷一。考慮到繆荃孫的工作速度,首册校勘最多花費兩日,故校勘工作當始於二月底。五月三日,繆荃孫“整理《皇宋紀事本末》卅五卷,訂十一本。還《皇宋紀事本末》第一、二函,交閏枝”

[24]

。繆荃孫請夏孫桐代借《長編紀事本末》,故亦由其代還。六七月份,繆荃孫集中精力,繼續《長編紀事本末》的校勘。至七月十六日,“校《通鑑紀事本末》百四十二、三、四、五、六、七。整理《通鑑紀事本末》一百五十卷,鈔校畢,付裝。”

[25]

十七日,“付老楊裝訂《宋紀事本末》。”

[26]

至此,《長編紀事本末》初校完成。

需要說明的是,初校工作並非繆荃孫獨自完成。《藝風堂老人日記》載,六月八日,繆荃孫“送《宋紀事本末》於熊餘波(亦奇),請校”,十二日,“熊餘波送《紀事本末》兩卷來”

[27]

。可見熊亦奇亦曾參與校勘,只是所校卷次不詳。

同年十一月廿一日,繆荃孫受張之洞之邀,“作粵東之遊”

[28]

,十二月九日至廣州,二十日起下榻廣雅書局東校書堂。二十三日,廣雅書局提調王秉恩(

1845-1928

)“送《通鑑長編》及《長編拾補》來,囑重校楊氏《長編紀事本末》”

[29]

。隨後繆荃孫開始重校。二十七日,“校楊氏《長編紀事本末》第一至第九卷,定每年提行、每月添墨圍、每日空格,擬通校以歸一律。”

[30]

可見重校時又確定了書寫體例。不過,次年正月初十,繆荃孫校訂卷三十後,日記中便不再有校勘《長編紀事本末》的記載,剩下的工作當由廣雅書局完成。

繆荃孫將清樣稿交付廣雅書局後,書局又組織人員進行了細緻校勘。該本每卷後記載了校勘人員,可知初校、覆校人員有益陽蔡芳、順德羅棻、江陰陳名慎、宿松羅忠濟、長壽李滋然、番禺黎永椿、順德李肇沅、黔縣黃士陵、北平史悠咸、陽湖吳翊寅十人,南漢廖廷相(

1842-1897

)負責三校及最后統稿。據廣雅書局本後廖廷相跋語,校勘工作於光緒十八年(

1892

)六月完成,次年正式出版。

由《長編紀事本末》的校勘過程,亦可推知底本情況。除了各版本均闕的卷

6-7

、卷

114-119

、卷

5

下半部分和卷

8

前數葉外,王灝本尚闕卷

47-70

、卷

99-113

。但《藝風堂老人日記》記載了校勘卷

47-70

、卷

99-113

的情況,而無卷

5-8

、卷

114-119

的校勘情況,這說明繆荃孫校勘時,王灝本闕卷與他本一致,原不闕卷

47-70

、卷

99-113

,今本所闕當是校勘後丟失。

三、廣雅書局校本

廣雅書局本以王灝本爲底本,經過了繆荃孫、廖廷相等細緻校勘,文本質量實在清鈔諸本之上。但其校勘,並非不同版本校,而是主要以《長編》和《續資治通鑑長編拾補》(簡稱《長編拾補》)來校。關於此有諸多記載。如《藝風堂老人日記》載,戊子年(

1888

)十二月廿三日,繆荃孫在廣州時,王秉恩“送《通鑑長編》及《長編拾補》來,囑重校楊氏《長編紀事本末》”

[31]

。廖廷相跋語云:

以見存李氏《長編》校之,此書有而《長編》脫者一百四十餘條,日月互異者三百三十餘條,各注當事之下。其人名、地名顯然訛誤者,皆據《長編》改正;惟是非未定者,始兩存之;文字異同、無關宏旨者,不復出其間。

[32]

這表明,廣雅書局本使用《長編》和《長編拾補》進行過細緻校勘,二者均爲浙江書局本。那麼《長編拾補》情況如何?以《長編》來校勘會給《長編紀事本末》帶來怎樣的問題呢?先說《長編拾補》。

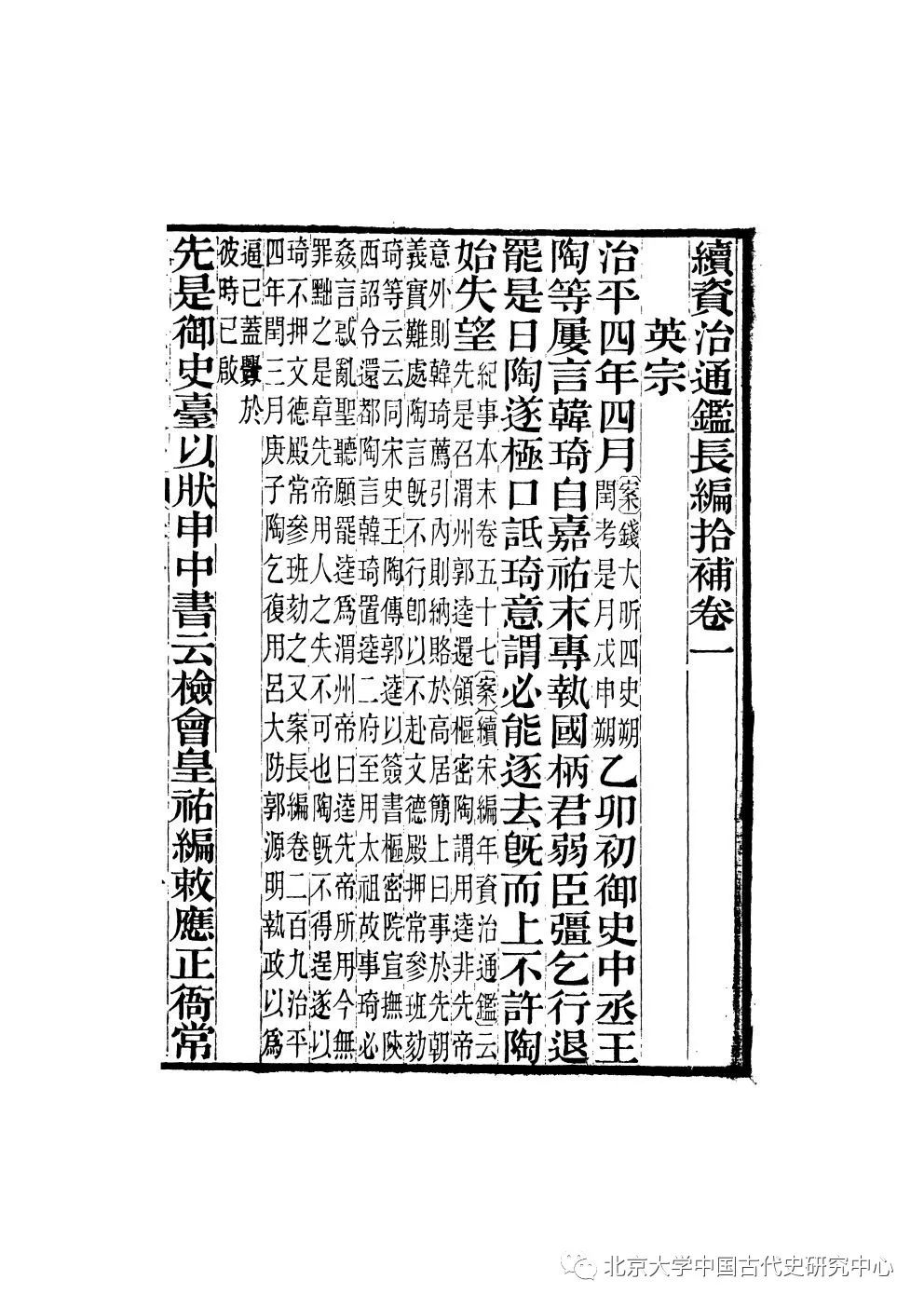

(一)浙江書局本《長編拾補》源流

光緒六年(

1880

),浙江巡撫譚鍾麟(

1822-1905

)命浙江書局刊刻李燾《長編》。因《長編》有闕,又命黃以周(

1828-1899

)等利用《長編紀事本末》編輯《長編拾補》。據書局提調秦緗業(

1813-1883

)序,當時他“向湖州陸觀察借得鈔本《紀事本末》,請於譚公,而屬在局襄校之黄教諭以周、王訓導詒壽、馮孝廉一梅分輯之。”

[33]

陸觀察即陸心源(

1838-1894

)。可見,浙江書局本《長編拾補》利用的是陸心源本《長編紀事本末》。

該本來源,陸心源亦有交代。陳徵芝(嘉慶七年進士,

1802

)帶經堂藏有“楊仲良《長編紀事本末》殘本”

[34]

。後來陳氏藏書散出,陸心源去福建搜訪,

及至閩,遍訪陳氏後人,僅得張清子《周易纂注》、金仁山《尚書注》、楊仲良《長編紀事本末》三書,餘皆不可得。

[35]

可見,陸心源所藏來自陳徵芝。《帶經堂書目》著錄有相關信息:

《皇朝通鑑長編紀事本末》一百五十卷,抄本,王鶴溪藏書。宋楊仲良撰,前有歐陽守道序。

[36]

可見,陳徵芝所藏爲王鳴韶(

1732-1788

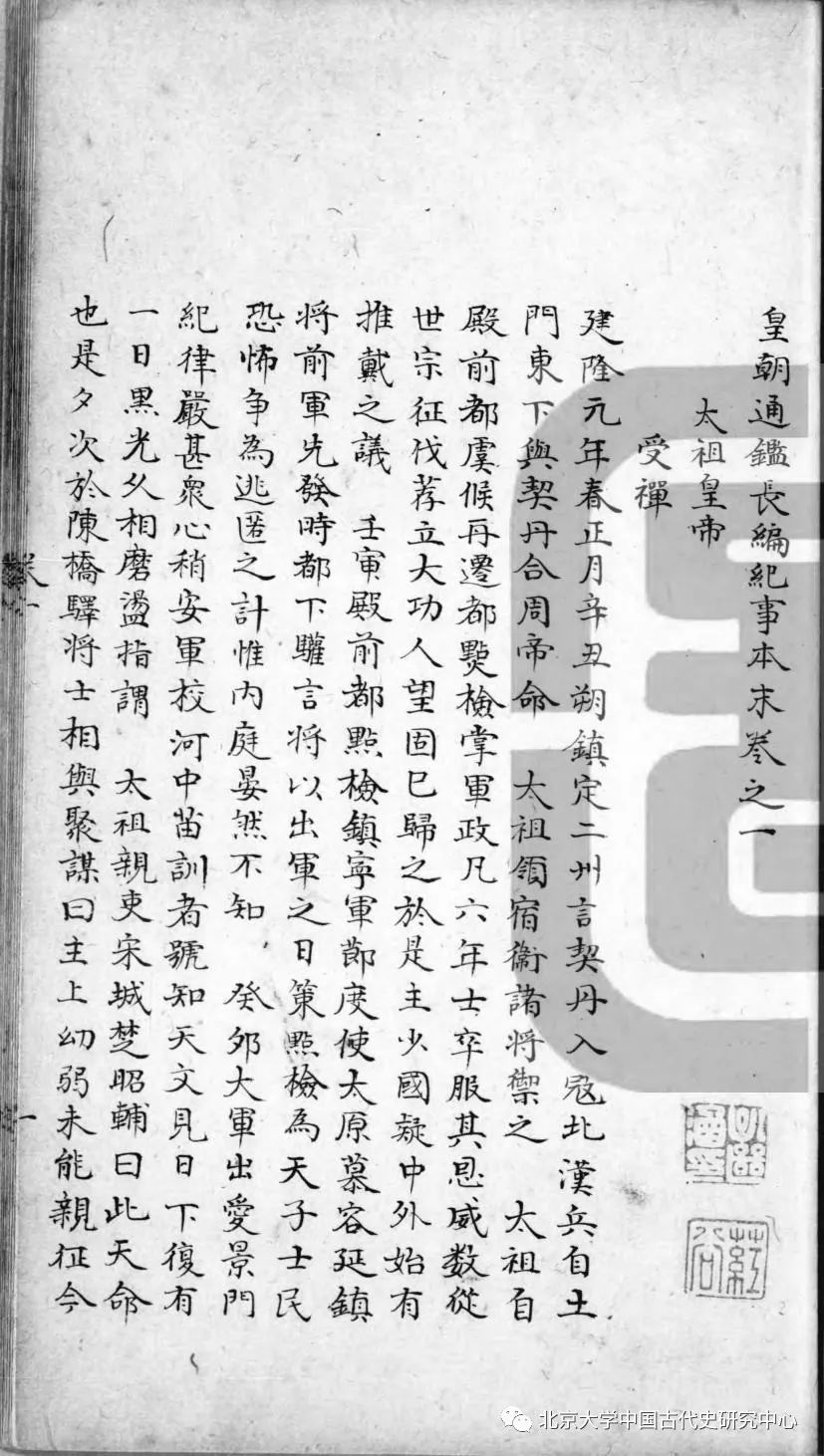

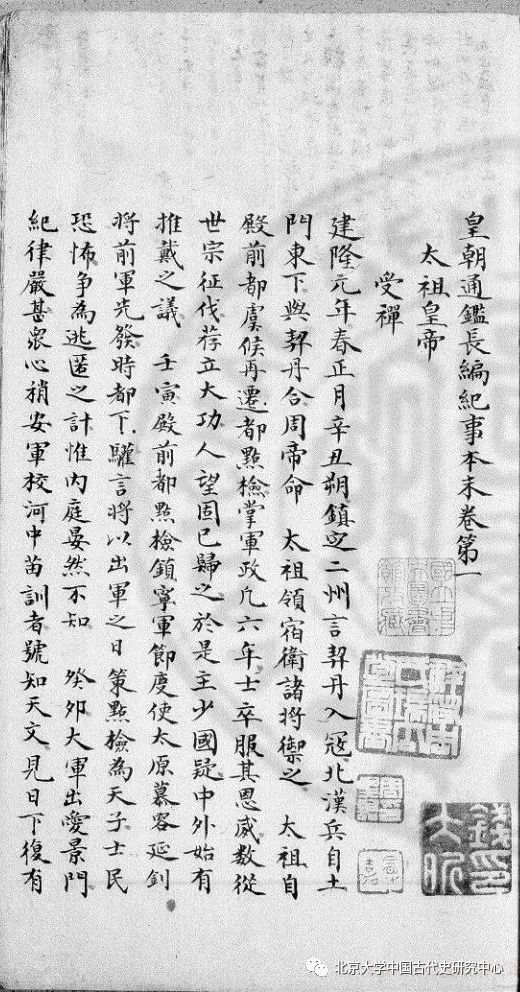

,號鶴溪)舊藏,即王鳴韶本。但王鳴韶本今藏於臺北“國家圖書館”,而陸心源本今存靜嘉堂,二者顯非一本。那麼陸心源本究竟源於何處呢?這需從王鳴韶本談起。

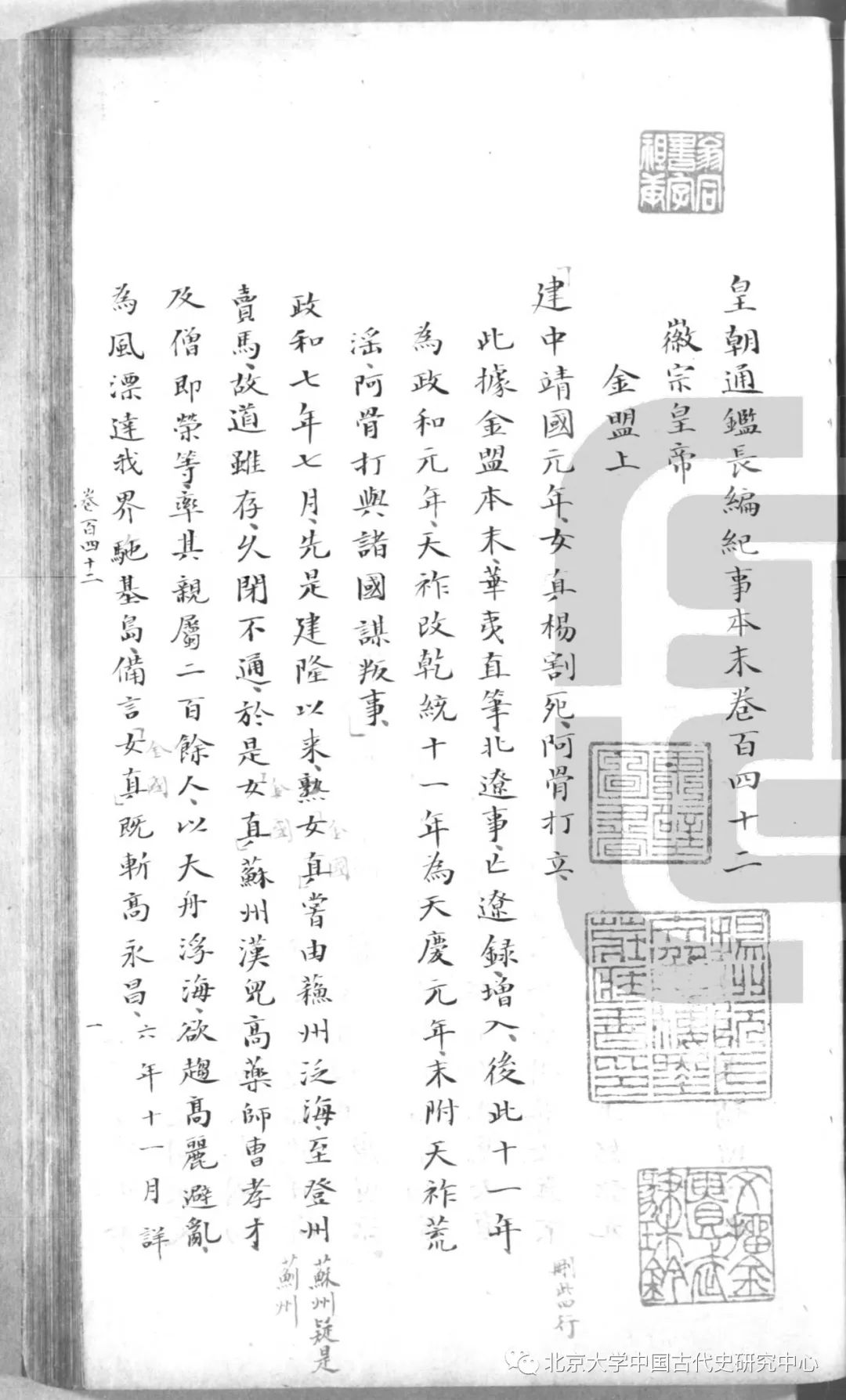

圖

4

臺北“國家圖書館”藏王鳴韶本《長編紀事本末》卷一首葉

王鳴韶本今藏臺北“國家圖書館”,共

24

册。不同卷次版式有別,卷

1-13

、

18-19

、

47-62

、

109-133

、

142-150

每半葉

11

行

24

字,卷

14-17

、

20-46

、

63-108

、

134-141

每半葉

11

行

22

字,無邊欄,版心無標記。該本卷四後有王鳴韶跋:

乾隆四十年九月,囑表弟朱象乾抄完首本,計八十八頁。俟抄成全書,當校其譌誤處,此時固無暇晷也。鶴谿王鳴韶書。

跋語後鈐有“王鳴韶印”、“王嗣學印”二方。嗣學爲鳴韶之子

[37]

。卷一五〇後亦有一跋:

跋語後鈐有“王鳴韶印”、“鶴谿”。二印爲王鳴韶常用藏書印,可見該本爲其託人所抄,時間爲乾隆四十年(

1775

)至四十一年,費時九個月。

王鳴韶本後爲周星詒(

1833-1904

)所得,該本鈐有其三印,即“周星詒印”、“詒印”、“祥符周氏瑞瓜堂圖書”。歐陽守道序前、目錄後、卷

150

後有周氏三跋。目錄後跋云:

此是譚仲儀爲購之陳氏帶經堂者。有鶴谿居士王鳴韶題記,卷首以朱描竹汀詹事名印,其本蓋出自錢氏,惟不知王君爲何人也……乙丑三月廿六日,星詒記。

據周星詒生卒年,知乙丑爲同治四年(

1865

)。據跋語,此書“是譚仲儀爲購之陳氏帶經堂者,有鶴谿居士王鳴韶題記”,正與《帶經堂書目》所載吻合。因此,《帶經堂書目》所載“王鶴溪藏書”的確落入周星詒之手,而非陸心源。可見,陸心源本雖來自陳徵芝,但絕非王鳴韶本,從情理揆度,應抄自王鳴韶本。

另外,該本有“錢大昕印”,故周星詒誤以爲出自錢氏。按,王鳴韶爲錢大昕(

1728-1804

)妻弟,二人關係密切。據錢大昕所撰《鶴谿子墓志銘》,王鳴韶“生平喜鈔書,所收多善本,每有新得,恒就予評泊”

[38]

。可見王鳴韶與錢大昕在藏書方面交流甚多,該本鈐有“錢大昕印”並不奇怪。

王鳴韶本乾隆四十一年抄寫完成,未經清人改竄,保留了較多宋刊原貌。抄自王鳴韶本的陸心源本,所存册數、卷次與其一致,板式亦基本相同,即每半葉

11

行,行約

24

字,避宋諱,語涉宋帝皆空格。

[39]

其文本面貌可通過浙江書局本《長編拾補》部分了解。今觀浙江書局本《長編拾補》,發現文本中的“虜”、“戎”等與民族關係相關者的違礙詞彙均未修改,說明陸心源本並未遭清人删改,是比較接近《長編紀事本末》原貌的本子,用來校勘頗爲合適。

另外,可以補充的是,王鳴韶本不僅是陸心源本祖本,也是阮校本祖本。這一點李靈鈞《宛委別藏本發覆》一文已經指出,茲不贅述。但需要說明的是,阮校本並非直接抄自王鳴韶本,這從阮校本末嘉慶十年(

1805

)黃丕烈跋語可以看出。跋語云:

聞長善浜程氏曾有之,朱家角席氏借抄其副,今不知尚在否。同邑袁子又塏曾借嘉定錢少詹家本抄過,其書已轉售他處。少詹作古,遺書扃而未獲借讀。今見此本,有王氏鶴谿印,并有錢印、大昕印,又有鶴谿跋,知其書爲伊家所抄。鶴谿爲少詹妻舅,爲禮堂之胞弟,想其好古與二人同,故所藏亦多秘書,卷中句讀校正亦時多可據,與尋常抄本不可一例視也。

據黃丕烈言,其所見《長編紀事本末》“有王氏鶴谿印,并有錢印、大昕印,又有鶴谿跋”,考慮到錢大昕與王鳴韶的密切關係,黃丕烈推斷其書爲錢大昕家所抄,所論當無誤。本文稱爲錢大昕本。不過筆者檢覈阮校本,並未發現王鳴韶印和錢大昕印,說明阮校本與錢大昕本並非一本。從筆跡上看,阮校本跋語與黃丕烈行書跋語字跡明顯不同

[40]

,可見阮校本跋語並非黃氏親筆,當係過錄自黃跋,阮校本亦應抄自錢大昕本。

阮校本後由阮元收藏,書上鈐有“揚州阮氏文選樓墨莊藏書印”。該本即宛委別藏本底本,阮元用朱筆進行了大量校改,改動痕跡一一具在。除了删改胡虜夷狄等民族違礙文字,阮元還删去了宋帝前空格,並對該本進行了校勘,改正了不少錯誤。相關情況李靈鈞《宛委別藏本發覆》一文已有詳論,茲不贅述。

需要說明的是,阮校本雖爲宛委別藏底本,但宛委別藏本並非直接承自阮校本。阮元校勘完畢後,又請書手過錄了一份清樣本,即今藏國圖的阮校清樣本(典藏號

A00821

)。通過比對,可以發現阮元校改之處,該本基本吸收;而阮元本未改、宛委別藏本改動者,該本亦未作修改。如該本大題與阮校本一致,仍作“皇朝通鑑長編紀事本末”,而宛委別藏本已改作“皇宋通鑑長編紀事本末”。又如阮校本卷一五《親征契丹》條,真宗言:“北狄自古爲患,儻思

半

平憤恚,盡議殱夷,則須日尋干戈,歲有勞費。”(葉

19a

)阮元只標出“半”字删去。該本删去“半”字,而宛委別藏本則作“

北方

自古爲患,儻思平憤恚,

盡識殱除

,則須日尋干戈,歲有勞費。”

[41]

除了去掉“半”字,“北狄”又改成了“北方”,“盡議殱夷”改成了“盡識殱除”。有趣的是此處“夷”字本與民族關係無涉,阮元後來進呈時亦作了改寫。另外,該本卷末有黃丕烈跋語,與正文筆跡一致。以上均表明該本抄自阮校本,而非無黃丕烈跋語的宛委別藏本。

圖

5

國圖藏阮校本卷一四二首葉、圖

6

國圖藏阮校清樣本卷一四二首葉。

案:對比可知,阮校本中阮元刪改記錄均為阮校清樣本吸納。

阮校清樣本亦有校勘記錄,校勘者亦當爲阮元。具體校改情況我們可以卷一五《親征契丹》進行觀察。

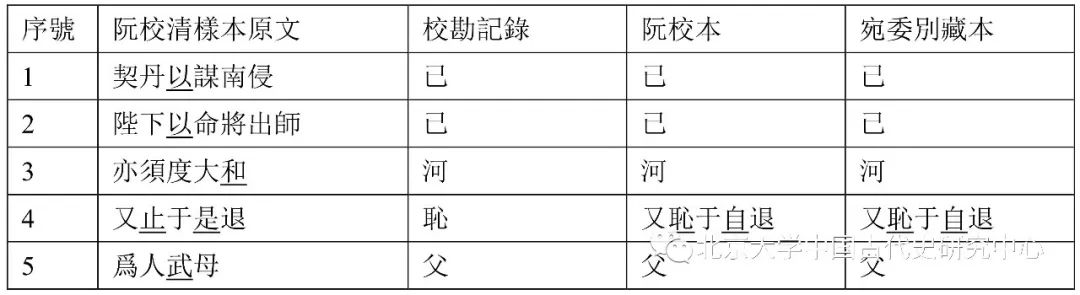

表

2.

阮校清樣本卷一五《親征契丹》校勘情況

從以上

31

條校勘情況來看,除了第

14

、

15

、

21

、

31

條外,其餘

27

條均爲阮校本不錯、清樣本過錄時產生的錯誤,且基本爲錯別字或漏字,因此阮元又據原本進行了校勘,最後再據該本抄寫一份,並删去了王鸣韶、黄丕烈跋语,進呈給嘉慶皇帝,即宛委別藏本。另外,第

11

條,阮校本“虜”變為清樣本“敵”,係阮元諱改;第

14

條,阮元在清樣本的校勘為宛委別藏本吸納,而第

15

、

21

、

31

條則否;第

4

條“自”字、第

24

條“當”字,清樣本校語並未校補出,宛委別藏本卻校補。這說明,宛委別藏本據清樣本抄寫時,又作了一些校勘或調整,二者並不完全一致。

綜上可知,乾隆四十一年王鳴韶本抄寫完成後,錢大昕過錄一本,即黃丕烈所見所跋者。後來有人據錢大昕本抄錄一本,同時過錄了黃丕烈跋,即阮校本。阮元獲得該本後,先對阮校本進行删改校勘,完工後過錄了一份清樣本,即阮校清樣本,並在清樣本基礎上過錄一本,進呈嘉慶皇帝,即宛委別藏本。至於王鳴韶本,先後爲王鳴韶子嗣學、陳徵芝收藏,陳氏又據該本過錄一份。陳氏圖書散出時,過錄之本爲陸心源購得,即陸心源本,《長編拾補》即據該本改編,該本清末流入日本靜嘉堂;王鳴韶本則爲周星詒所得。周星詒在福建任職,因虧欠公款無力償還,被流放,周氏藏書包括王鳴韶本遂賣給蔣鳳藻,故該本有蔣鳳藻“茂苑香生蔣鳳藻秦漢十印齋祕篋圖書”朱文方印。後來幾經輾轉,最終入藏臺北“國家圖書館”。

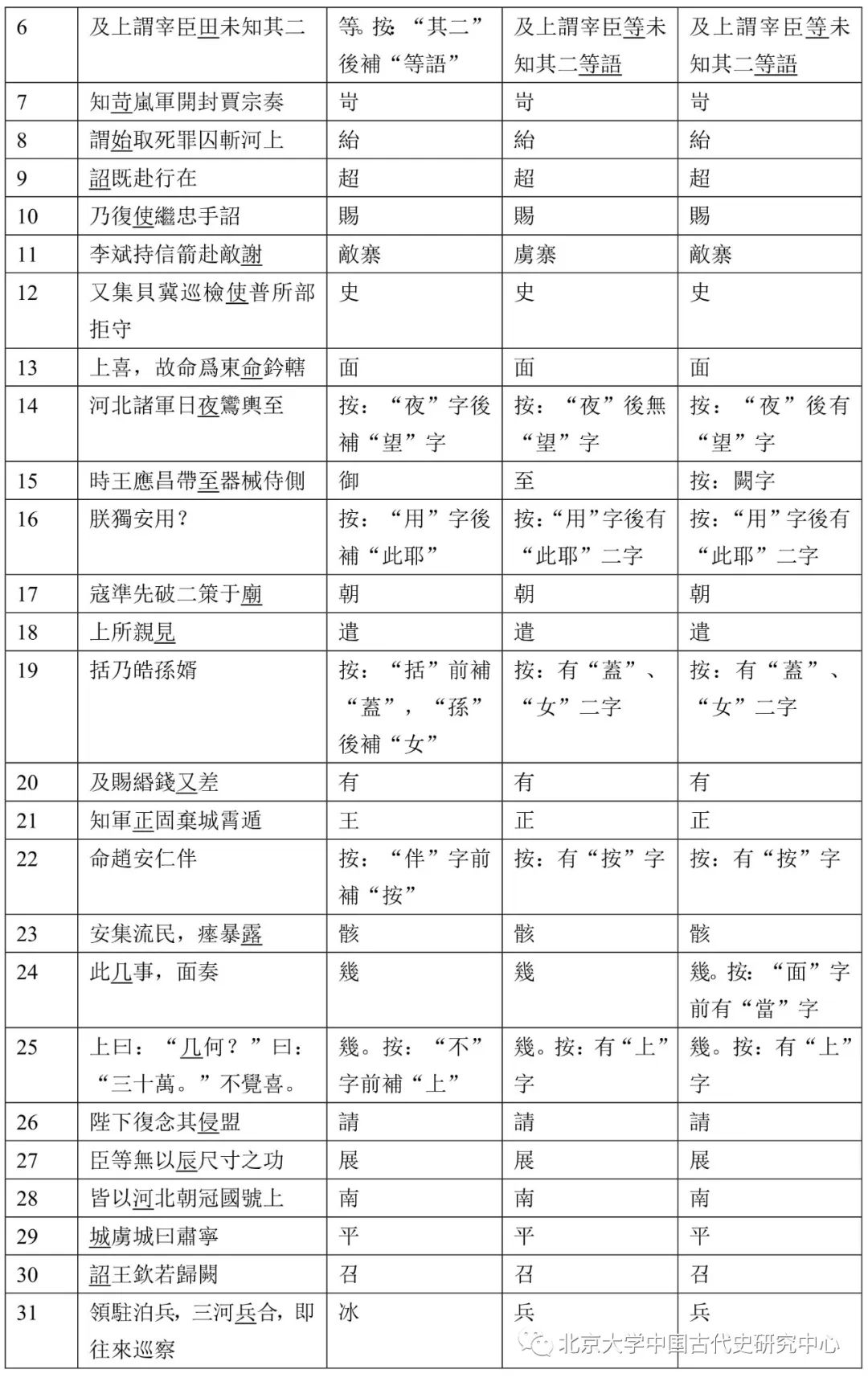

(二)浙江書局本《長編》

不過,《長編拾補》只有《長編》所闕的部分,篇幅較小,廖廷相等人更多地是利用浙江書局本《長編》進行校勘的。這種校勘,首先表現在文字校勘,其例最多,不煩枚舉,亦非筆者關注重點。筆者所關注的是利用《長編》校勘給《長編紀事本末》原貌帶來的變化。眾所周知,《長編紀事本末》是改寫《長編》而成,由於篇幅大幅減少,改寫中必然有處置失當之處,此諸本皆然。而廖廷相等人利用《長編》校勘時,對楊仲良改編不當之處,多有補綴,使廣雅書局本在某些地方呈現與其他清鈔本完全不同的面貌。爲避煩冗,僅以卷一爲例說明。

表

3.

《長編紀事本末》卷一廣雅書局本與清鈔諸本對比表

|

序號

|

廣雅書局本

|

清鈔諸本

[42]

|

|

1

|

石守信

開關納之

|

“石守信”三字諸本皆無

|

|

2

|

亦必差

錯

,恐師璠初爲文表所敗

|

“錯”字諸本皆作“又”

|

|

3

|

辛亥

,上遣使諭周保權及將校曰

|

“辛亥”二字諸本皆無

|

|

4

|

夏

四月甲申,德音減潭、朗州死罪囚,流以下釋之。

|

“夏”字諸本皆無。

[43]

|

|

5

|

乙丑,以允林爲溪州刺史,洪贇爲萬州刺史

|

此句諸本皆無

|

|

6

|

甲午,

保融

卒

|

“保融”二字諸本皆無

|

|

7

|

上

初

聞保融之喪

|

“初”字諸本皆無

|

|

8

|

以山南東道節度使兼侍中慕容延釗爲湖南

道

行營都部署

|

“道”字諸本皆無

|

|

9

|

庚辰,以荆南節度副使、權知軍府事高繼沖爲荆南節度使

|

此句諸本皆無

|

以上

9

條劃線字句,均爲廣雅書局本有、清鈔諸本皆無者,正是楊仲良删削不當、廖廷相等據《長編》補綴者。由上可知,廖廷相等人的校勘主要表現在改字(

2

)、補充字詞使句子完整(

1

、

6

、

7

、

8

)、補充句子使上下文連貫(

5

、

9

)、補充時間(

3

),並據《長編》義例在一、四、七、十月前補充春、夏、秋、冬四字(

4

)。這種校勘,使廣雅書局本成爲文字上距離《長編》最近、距離宋刊《長編紀事本末》頗遠的版本。我們在討論《長編紀事本末》價值時,如果利用廣雅書局本與《長編》比對,無異是不恰當的。

需要說明的是,儘管經過了繆荃孫、廖廷相等人精心校勘,廣雅書局本漏校之處亦頗多,甚至有不少底本不誤,校改錯誤或手民誤植之處。爲避煩冗,仍以卷一爲例說明。

表

4.

《長編紀事本末》卷一廣雅書局本有誤、底本不誤表

|

序號

|

廣雅書局本

|

底本王灝本、其他清鈔本、《長編》

|

|

1

|

汝等無得輒加

陵

暴

|

汝等無得輒加

凌

暴

|

|

2

|

厚賞汝

|

當

厚賞汝

|

|

3

|

將

卒

衆備禦

|

將

率

衆備禦

|

|

4

|

質等不知所

謂

|

質等不知所

爲

|

|

5

|

賜文武近臣禁軍大校襲衣犀玉帶

勒鞍馬

有差

|

賜文武近臣禁軍大校襲衣犀玉帶

鞍勒馬

有差

[44]

|

|

6

|