《大秦帝国》四部曲

自

面世以来,从来没有像第四部《大秦赋》这般「

批评如潮

」。

人们对《大秦赋》的批评,要害不在于演员不够好,也不在于剧情设计有多荒唐。

看过这系列剧的人都知道,它的主调是在赞颂秦国及秦朝。尤其最近这部《大秦赋》,对秦始皇的美化更是露骨。

这种历史翻案,与秦始皇暴君形象相背,过于违逆传统认知。

在理解秦国自西方崛起、直至秦朝武力统一上,传统历史认知一直很稳定。

所以,与其说批评者在批评《大秦赋》,不如说就是在批评大秦。

影视剧虽然可以戏说,但美化「

暴秦

」与「

暴政

」,也触达到人们内心深处最根本的一根弦。

对于中国各个历史朝代,我们大都会有一个总体印象,并会找到一个与之相对的凝练词汇,比如「

雄汉

」「

盛唐

」。

但对于秦,我们常会听到两个词汇,一个是「

强秦

」,一个是「

暴秦

」。

这是两种截然不同的历史评价。

很显然,《大秦帝国》展现的是「

强秦

」。

可是,对于大秦的认识,历代都有共识,主流就是「

暴秦

」。

|

国漫剧《秦时明月》是一部以「暴秦」为历史逻辑的动漫,图中人物为淮阴侯韩信;与《大秦帝国》一样,二者均有大量粉丝观众。

图片来源:《秦时明月之沧海横流》

人们对「

暴秦

」的批评,最直接的就是「

徭役繁重

」。

「

强秦

」强调的是秦国国家力量强大的一面。它可以东扫六国,北击匈奴,南向面海,以强大的军事力量奠定中国基本版图。

从表面事实来看,国家的「

强

」肯定优于「

弱

」,但「

强

」的表面事实下,往往隐藏着更多的其他事实。

据历史学家朱绍侯编著的《中国古代史》所述,秦朝人口约有2000万,全国军队数目约在100万以上,修建秦始皇陵约70万人,再加之修建长城、驰道,服役人口至少在200万以上。

如果一个社会每10人就有一人从事国家役力,这种社会状态可想而知。

这种役使人口的方式,是秦国走向「

富国强兵

」道路的基础。

这一方式也可以囊括在「

耕战主义

」的旗号下。

「

耕战

」一词出自商鞅及其后学汇著而成的《商君书》,《商君书·慎法》中便有这样一句:

「境内之民,莫不先务耕战,而后得其所乐。」

「

耕战

」是秦国人的首要任务。「

耕

」以保证基本温饱,「

战

」以维持国家力量,在「

耕战

」之后,人民方可「

得其所乐

」。

但在生产力低下、战事不绝的先秦时期,如何做到「

而后得其所乐

」?

不过幻想罢了。

因此在一些更为激烈的批评者看来,秦国所奉行的「

耕战主义

」,多多少少有些近代「

军国主义

」的味道。

|

秦能统一东方六国,离不开李斯这位政治家的参与。在

「知鸦」通识课

《中国人物》中

,我们

讲述了李斯如何从一介布衣,摇身变为丞相,在战国时代一展身手的故事,深度分析他与秦始皇如何共同奠定了延续两千年的秦制。

《中国人物》

以政制、思想、

财政、文学等六个面向为切入点,通过描述这些人物的选择,以及后世人物对前人选择的再选择,透视中国历史的本色。

现在扫码订阅,享受7折特惠。

这就涉及到对「

暴秦

」的第二个批评:「

军事至上

」。

对于秦人「

好战

」的批评,人们常常关注到的还有「

军功授爵制

」,即普通人可以通过军功获得一定的爵位。

军功爵制在春秋时期出现,战国各国都有存在,但秦国表现最甚。

据朱绍侯论著《军功爵制研究》统计,自秦孝公八年(

公元前354年,即商鞅变法时期

),到秦昭襄王五十一年(

公元前256年,即秦灭周之年

),在军功的激励下,秦国在99年间有记录的杀人数目就达到了1617000人。

也就是,平均每年要杀掉他国军民16000余人。

多么触目惊心的数字。

这正是秦国强大的原因之一,同时也是秦国之所以为「

暴秦

」的原因之一。

「

强秦

」与「

暴秦

」,本就是同一件事物的两个面向。

这种屠杀式的攻伐,最后连秦国人自己都不愿接受。

据《吕氏春秋》载,吕不韦当政时期,曾提出「

克其国,不及其民

」

的「

义兵

」主张

(

《吕氏春秋·怀宪》

)

。故《大秦赋》中所演绎的「

吕不韦召令勿杀俘虏、平民

」,虽言过其实,但确有其源。

同样,对于剧中嬴政「

解天下庶民于倒悬

」(

典出《孟子·公孙丑上》

)的正义式宣言,《吕氏春秋》亦有同类说辞——尽管很可能是虚言。《大秦赋》挖掘出了这些细节,倒也能看到他们的用心。

所以,批评者不必对这些历史细节苛责与否定,问题的关键,还是在于影视剧历史表达背后想要传达的对「

秦国模式

」的赞美之情。

|

《大秦赋》中,由段奕宏饰演的吕不韦在对秦国传统的军功爵制提出异议,这也是《大秦赋》饱受批评的桥段之一。

图片来源:《大秦赋》剧照

秦国正是依靠上述这种强大的军事扩张而崛起,从而寻找到一种促使国家崛起的「

秦国模式

」。

这种模式下,国家崛起速度之快、国家力量之庞大,在农业社会的确可以造就奇迹。

集中力量能办大事,表征之一

就是浩大的国家工程。

如今被人们视为奇迹的秦始皇陵与秦长城,当然是人类文明不可磨灭的遗产,但对于2200年前的秦朝劳力来说,可能并非如此。

除了「

徭役繁重

」和「

军事至上

」,谈秦国模式,还应该谈到「

思想控制

」与「

秦律严苛

」。

思想控制方面,最常谈的是焚书坑儒,这里不再多说。按照现代话语来说,就是打压言论自由、出版自由、思想自由。

秦律严苛方面,历代论述也有很多。一般认为,秦国严密法令的建构始自商鞅。

历史上不乏对商鞅、对秦法严厉批评之人,如司马迁在《史记·商君列传》中评价说:

「商君,其天资刻薄人也。」

杜甫在《述古三首》中也说:

「秦时任商鞅,法令如牛毛。」

司马迁虽对商鞅所实施的法令很不满意,但也承认商鞅之法确使秦国富强——不管他使用了何种手段。

而苏轼直接否定了秦国崛起是商鞅之功的观点:

「秦之所以富强者,孝公务本力穑之效,非鞅流血刻骨之功也。」

——苏轼《商鞅论》

当然,苏轼之所以这样否定商鞅,是因为有「

王安石变法

」的历史背景存在。但不管从哪个角度说,「

秦律严苛

」已成一个不争的事实,批评秦之暴政,也是历代学者的一个共识。

尤其商鞅,作茧自缚,最终也死在自己定的法令上。

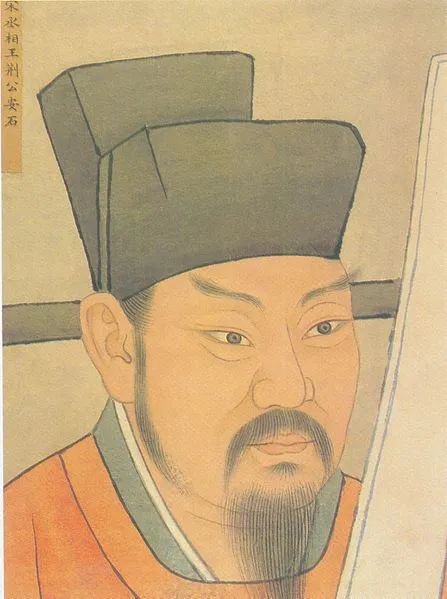

|

力主变法的王安石,曾写下诗句「今人未可非商鞅」,对世人批评商鞅变法的言辞表示异议。

图片来源:台北故宫博物院

但是,《大秦帝国》原著作者,孙皓晖,却对法家、对商鞅极为推崇。

孙皓晖对法家的推崇,貌似还不仅仅来自作为一个小说家的热情。

他曾任西北政法大学、西北大学法律系教授,因此另有一层「

学术

」角度。他从法律制度的角度来回望商鞅,曾说过这样一句话:

「它(秦朝)的败亡,是因为秦始皇没有把商鞅确立的战时法律制度,转型为和平时期法律制度。」

所以,在他的观念里,重新演说历史,还带着这样的遗憾:

战时「

为天征伐

」的革命力量,没能及时转化为执政的根基。

|

《大秦帝国》作者孙皓晖;新京报记者王叔坤 摄。

图片来源:新京报

似乎是陆贾对刘邦所言「

居马上得之,宁可以马上治之乎?

」的翻版。

然而,把商鞅的法家只视为「

马上得天下

」的手段,视为「

战时法令

」,包括商鞅在内的历代法家,都会不服气。

另一方面,把法家视为可以转型为和平时期的法律制度,似乎法家还能变成今人眼里的「

法治

」。

《大秦帝国》的真实意图

民国历史学家张荫麟在其著作《中国史纲》中对法家有过这样一段评述:

「别家讲政治总是站在人民的一边,替全天下打算。法家则专替君主打算,即使顾人民也是维护君主的利益。这是无足怪的,法家的职业本来是替君主做参谋。一个君主的利益没有大得过提高威权和富强本国,而且这些越快实现越好。」