大佛为什么要举起右掌?无锡灵山大佛的手势为什么和香港天坛大佛相同?被ISIS武装分子破坏的伊斯兰国家的文物,为什么很多雕像右掌是竖起的?

文|曙祥

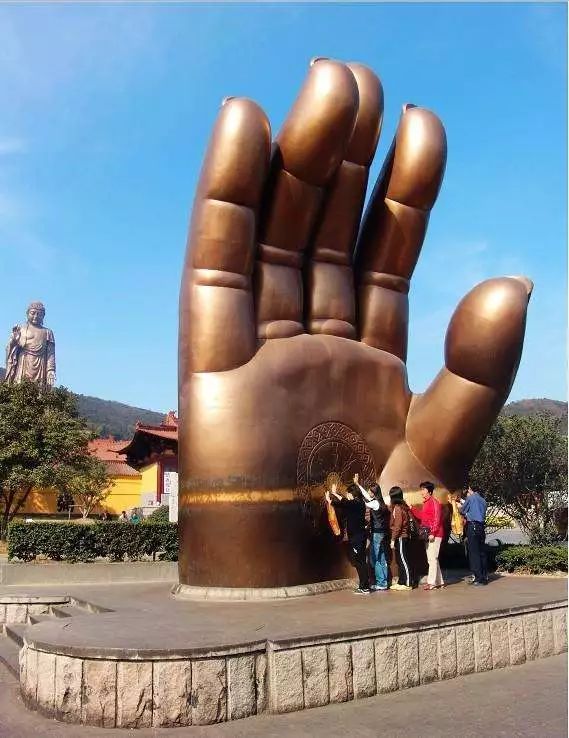

去过无锡灵山景区的朋友,也许还记得祥符寺门前耸立着一只巨大的“天下第一掌”。

灵山景区内“天下第一掌”景点

这是一只右手,铜质,总高达11.7米,相当于三层楼房的高度,宽5.5米,手指直径1米。

看到这么一只的神奇的手掌,游客们总是忍不住要凑到跟前抚摸一番,沾沾福气。

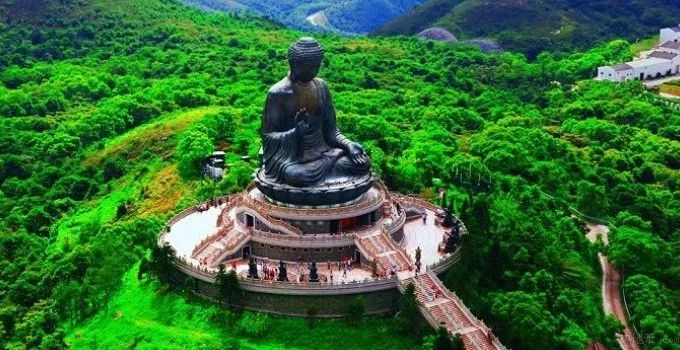

无锡灵山大佛(1997年建成)

这只单独树立的铜手掌,是根据灵山大佛的右手铸造的,这样的手势在佛教里叫“施无畏印”。

印,全称为“手印”,可以理解成手势的意思。

“施无畏印”是佛教众多手印中的一种,

右手

举起,

五指伸起

,掌心向外,象征着佛能施与众生勇敢无畏。

有三种情况能让人亲眼看到佛教的手印:雕塑,图画,摆手势的人。

香港大屿山天坛大佛(1989年圆顶)

无锡灵山大佛和天坛大佛的手势是相同的,都是左手作“与愿印”(象征着佛能给与众生愿望圆满),右手作“施无畏印”。

这并非现代人的创造,中国很多古代造像也是这样的造型。

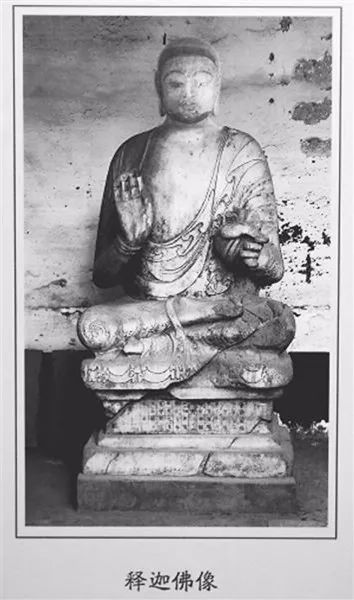

甘肃庄浪石窟,北魏

北魏正光五年(524)铜像

北齐石质造像

无锡和香港这两尊大佛的手势遵循了中国古代的造像传统,中国古代很多石窟造像以及单体造像,和无锡灵山大佛以及香港天坛大佛一样,右手作“施无畏印”。

关于两尊大佛右手的“施无畏印”手势造型,不仅来自于中国古代的佛教造像,其渊源还可以追溯到古印度的佛教造像。

早期佛教造像三大流派

古印度造像艺术的演变过程经历了孔雀、贵霜、笈多三大高峰,佛教造像也因此实现了从无到有的重大变革。

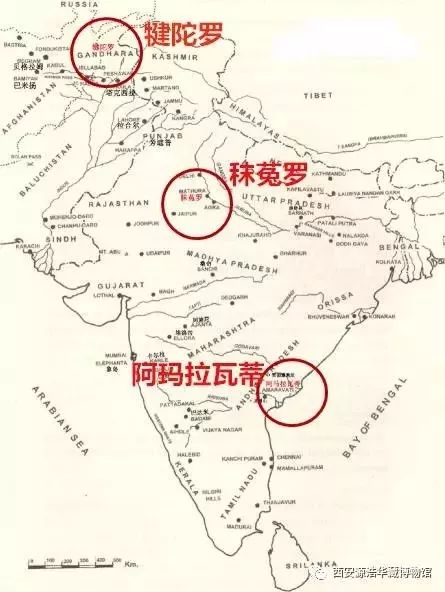

而贵霜时代恰恰是这一变革的重要历史阶段:在贵霜时代,古印度西北部的犍陀罗、中部的秣菟罗以及南部的阿玛拉瓦蒂三个地方近乎同时出现了佛教造像,成为早期佛教造像的三大艺术流派。

其中,犍陀罗造像风格对中国的佛教造像影响最大。

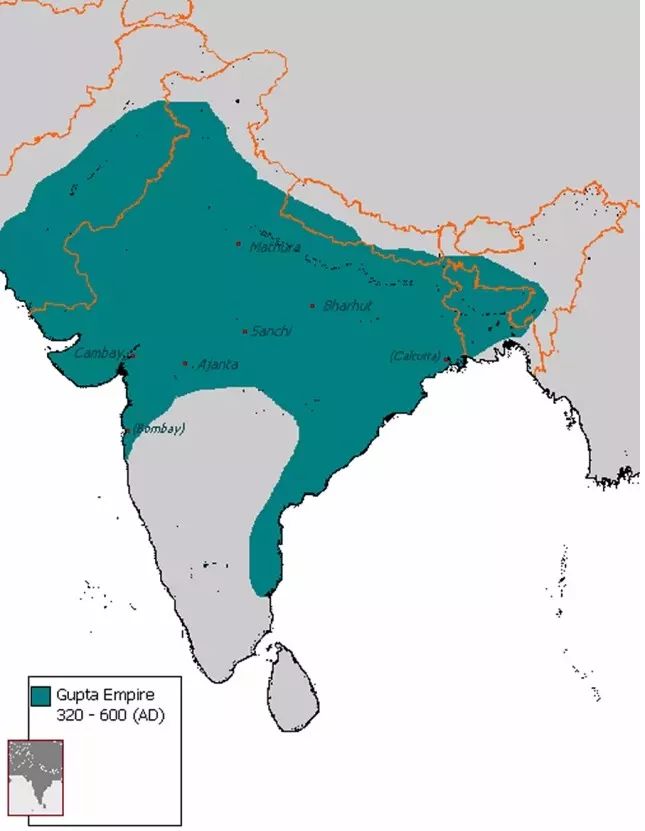

公元320-600的笈多王朝

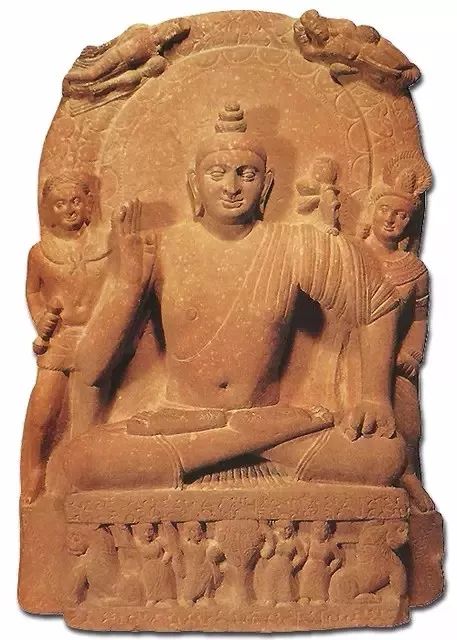

笈多造像,4世纪

通过古代印度笈多造像右手的“施无畏印”手势,就能看出无锡和香港两尊大佛的手势可谓是出自国外的“舶来品”。

【笈多】 印度人创建的笈多帝国,是个政治统一和社会安定的时期。笈多佛教雕刻在继承贵霜时代的犍陀罗与马图拉雕刻传统的基础上,创造了纯印度风格的笈多式佛像。

在笈多造像之前,还有犍陀罗和秣菟罗两个地区的造像风格,被视为佛教造像的发源。笈多造像右手的“施无畏印”造型,可以往前追寻到犍陀罗和秣菟罗。

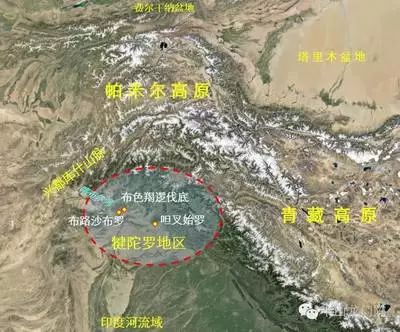

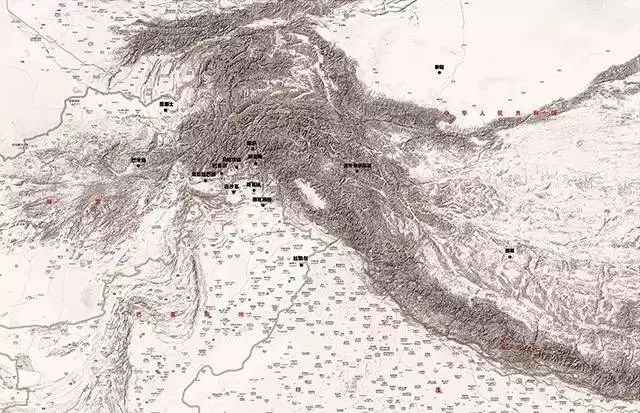

犍陀罗位于今阿富汗东部白沙瓦一带

犍陀罗地理位置

古犍陀罗造像区域分布图(部分)

犍陀罗风格释迦佛立像,约2-3世纪

【犍陀罗】 犍陀罗佛教造像,诞生于印度次大陆西北部犍陀罗地区,在今巴基斯坦境内,因出现了极具希腊风格的佛教美术而闻名于世。犍陀罗美术的起源约在公元1世纪左右,融合了希腊、罗马、中印度以及中亚的艺术风格,时断时续一直到6世纪才中止。

【秣菟罗】 与犍陀罗佛教美术表现出的浓浓希腊因素不同,秣菟罗佛教美术的风格则来自于印度本土。秣菟罗位于中印度地区,和犍陀罗相距约一千公里。出现时间与犍陀罗美术同时或稍晚,最后融入笈多造像时期。不同于犍陀罗佛教造像中衣服的厚重,秣菟罗佛教造像的特征是衣褶作轻薄优雅的水波状处理。

犍陀罗和中印度的秣菟罗,同为佛教造像的发源地。

秣菟罗佛坐像,2世纪

在犍陀罗和秣菟罗,给人印象最深的是右手扬掌向外的施无畏印,佛像举起右手,掌心向外,五指竖起,肘弯向下。这样的手势为以后历代造像事业所继承,直到今天。无锡灵山和香港大屿山两尊大佛所用的手势,从佛教内部追溯,最初的源头正在此处。

然而,历史真相并没有停止于此。广为佛教徒所传颂的“施无畏印”,竟然和大部分佛教徒所不了解的安息帝国有关系。

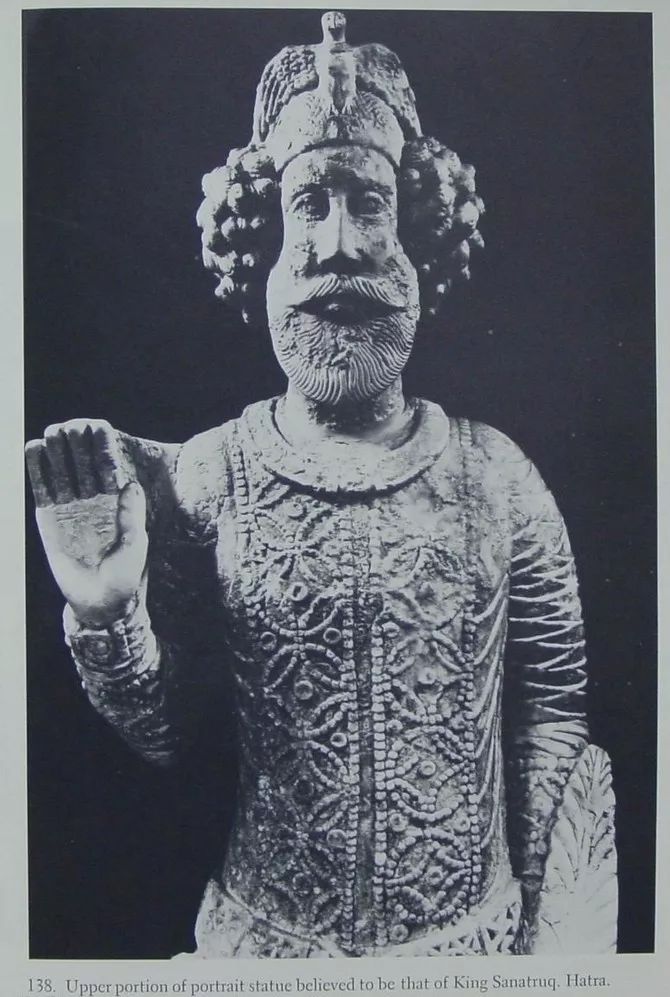

正如宫治昭教授在《犍陀罗美术寻踪》一书中所说:“其实,这种手势不限于佛像,正如西亚国王向神立誓时、罗马皇帝向人民祝福时都采用这种手势,由于被作为一种王者的手势而广为流行,佛像也正是采用了这种手势。由此可以看出帝王像和佛像同出一辙的关系。”

安息帝国许愿雕像

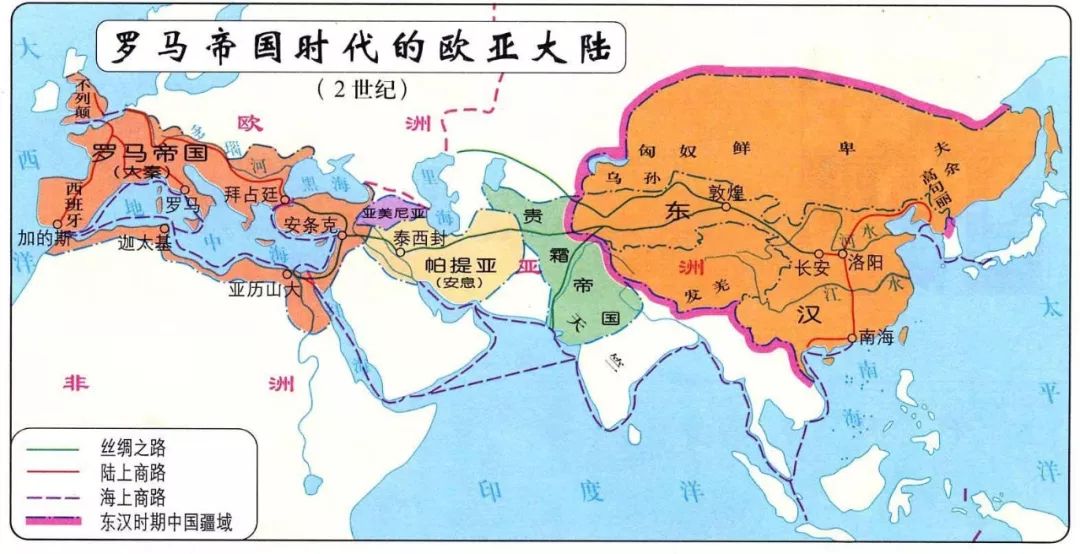

提到安息帝国,也许中国的很多佛教徒并不了解,但会觉得比较耳熟,因为根据中国佛教古籍的记载,东汉末年的安世高就是来自于这个国家的王子。安世高为中国人翻译了很多重要的佛经,成为中国佛教史上重要的历史人物,直到现在无论是听经闻法的人还是讲经说法的人都会碰到“安息国”和“安世高”这两个词。

安息帝国(公元前247年-公元224年),与汉朝、罗马、贵霜帝国并列为当时亚欧四大强国之一,“安息”国名来源于开国君主阿尔撒息的名字。

现代考古工作者,在安息帝国曾经统治的疆域内发现了大量安息帝国时期的雕像,其中很多雕像的手势和亚洲各国现存佛教造像的手势一模一样。

安息帝国时期的许愿浮雕

这些安息帝国时期造像右手的手势,和佛教造像的“施无畏印”一样:举起右手,掌心向外,五指竖起,肘弯向下。

被ISIS武装分子破坏的伊拉克摩苏尔博物馆文物

伊拉克国家博物馆内展出的文物