专栏名称: 能源学人

| 能源学人致力于打造最具影响力的知识媒体平台! “能”(Energy)涉及化学、生物、信息等与能相关的前沿科技领域; “源”(Nature)即通过现象探究事物本质,科学化深层次解析问题。 |

目录

相关文章推荐

推荐文章

|

|

冷爱 · 婆媳相处,应该注意哪些问题? 8 年前 |

|

极客公园 · 优信集团 & 车伯乐:如何打造一个更加智能的汽车资讯平台 8 年前 |

|

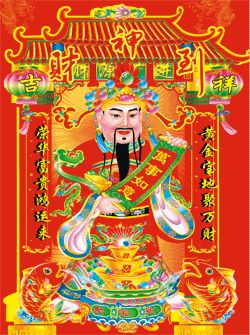

掌上太原 · 正月初五接财神,财神到,恭迎财神,喜从天降! 8 年前 |

|

行业研究报告 · 史上最全关于企业上市全流程 7 年前 |

|

成都房帮帮 · 城南还有不用全款能按揭的楼盘,这下可以安心落户了 7 年前 |