张小军(1954.12.31- ),清华大学社会科学学院社会学系教授,博士生导师、清华大学社会科学学院人类学与民族学研究中心主任、清华大学社会科学学院民族文化发展研究基地常务副主任、贵州师范大学特聘教授(贵州省“候鸟学者”)、中国人类学民族学研究会常务理事、《中国百部史诗工程》副主编、第二届全国民族教育专家委员会成员。

一、问题的提出

晚清至民国时期,是中国社会发生巨变的时期。在某种程度上,这一巨变直接为后来的社会革命提供了契机,其深远的影响则延续到今天。本文通过对福建阳村的田野研究,尝试运用“象征资本再生产”的理论框架,理解民国时期发生在基层社会的上述转变。

图为19世纪的中国乡绅们。[图源:腾讯文化]

对于晚清至民国时期乡村社会的转变,有大量学者从历史学、人类学、社会学和政治学等方面涉及,著述繁多。其中萧公权(Hsiao, 1960)、孔飞力(Kuhn, 1975, 1980)、黄宗智(Huang, 1985);杜赞奇(1994)等的研究颇具代表性。从研究方法看,前三者关注的是“社会结构”:国家政权、乡绅、地方社会和百姓的结构关系,特别是在对“乡绅”的理解上,或将其理解为国家与地方社会之间的平衡,或视之为上层国家和下层社会之间的“第三领域(third realm)”,以此批评以往把乡绅简单理解为国家代言人的乡绅模式。但是这些研究忽视了社会的文化方面。后者关注的是“文化”,杜赞奇曾利用满铁调查资料进行过比较系统的研究,就民国时期华北农村受到国家政权侵蚀的情形,提出“权力的文化网络”概念,试图超越“乡绅社会”的模式。

根据预设的问题,本文主要选择了杜赞奇的权力的文化网络、国家政权内卷化和宗族政治三个方面进行对话。

“权力的文化网络(cultural nexus of power)”中的两个核心概念是“权力”和“文化”。在杜氏看来,“权力”是个中性的概念,指个人、群体和组织通过各种手段以获取他人服从的能力。权力的普遍关系存在于政治、市场、宗教和宗族等领域。市场、宗族、宗教、水利控制的组织以及亲属、朋友之间的相互关联,构成权力实施的基础。“文化”是指扎根于这些组织中、为组织成员所认同的象征和规范,包括诸如信仰、爱憎、亲仇等。各种象征价值赋予文化网络以权威,使其成为权力的合法表达场所。由此,出任乡村领袖的主要动机不是追求物质利益,而是象征价值的社会地位、威望、荣耀等。在上述权力和文化的意义上,权力的文化网络主要包括两方面:一是宗族、市场和水利管理等方面的组织(如庙会、水会、商会等);二是非正式的人际关系网(如血缘、庇护和被庇护、传教士和信徒的关系等)。正是文化网络,构成了乡村社会及其政治的参照坐标和活动范围,他认为,与晚清国家政权基本成功地将自己的权威和利益融入文化网络之中相比,民国的“现代化”过程中的国家政权完全忽视了文化网络中的各种资源,没能有效地利用和发展旧的信仰及权威,企图在文化网络之外建立新的政治体系。它无法解决现代化国家财政需求过快与传统农业经济的发展不相适应的矛盾(杜赞奇,1994:233—237)。

杜赞奇认为,20—30年代国家政权向华北农村的扩张,破坏了原有的文化网络,又找不到可行的替代物。一批传统的保护型经纪(protective brokerage)被盈利型经纪(entrepreneur brokerage)所取代。国家政权依靠经纪制来扩大其控制力时,使用旧的国家与社会关系——如盈利型经纪体制——来扩大其行政职能,结果使经纪制深入到最为基层的村庄社会,形成了“国家政权内卷化(state involution)”(杜赞奇,1994:66—67,233—244)。此前,黄宗智曾经使用满铁资料研究华北农村,对华北小农经济提出过“内卷化”的概念。从内卷化的概念来看,黄氏的观点是经济的内卷化,杜氏则是政治的内卷化。杜氏特别提出:国家政权内卷化伴随着国家政权延伸的扩张,国家政权的加强亦会导致自身的腐败和革命的发生。共产党政权的建立是国家政权内卷化的终结,其标志是通过大批减少盈利型经纪,解决了明代以来历届政府无法解决的难题——偷税漏税,大幅度增加了国家税收(杜赞奇,1994:240—244)。

宗族是杜赞奇“权力的文化网络”中的重要部分。他强调,宗族在基层社会体现着正统的国家政权,宗族意识得到国家的默认(杜赞奇,1994:234)。关于20世纪宗族政治与国家政权的深入,杜氏划分了三个阶段:第一阶段是1900—1929年,随着国家政权深入基层,权力的重新分配使得宗族之间的权力斗争更加激烈;第二阶段始于1929年国民政府推行五家为邻、五邻为闾的“闾邻制”,“闾邻制”取代了宗族代表制。但由于切断了宗族和乡村政体的纽带,使新的乡村政权失去了在旧的文化网络中的合法性,同时堵塞了传达其旨意到村落社会的渠道。不过,不少基层组织仍是改头换面的宗族组织。第三阶段,40年代以后,宗族组织已难保其传统的政治作用。1941年,日占区推行大乡制,在大乡制推行较彻底的地方,宗族势力被排挤出村落政权的组织之外(杜赞奇,1994:99—102)。国家政权逐渐放弃并破坏了文化网络中的一些组织,例如宗族;但是并没有建立与村落沟通的新渠道。

笔者在对福建阳村的宗族研究中,发现很多与华北宗族类似的情形,杜赞奇的权力的文化网络模式也富有启发性。但是,我们仍对上述研究提出一些不同的事实和观点,虽然这些不同看起来可能来自华南和华北的地域差异,却可以理解杜赞奇模式中的某些不足。

首先,民国的宗族政治早在清末民初就已受到挑战,并非只是在20年代末才被闾邻制取代、在40年代以后才被“大乡制”所排挤。杜氏的逻辑是国家政权组织侵入基层使得宗族被压挤,却忽视了晚清和民国在基层社会已经发生的新文化的影响。宗族被舍弃并不简单是国家政权的直接作用。宗族作为“封建制度”的因素和旧“宗法中国”的表征,早已被知识分子强烈批评。华南地区许多地方早在20年代以前就出现了对宗族的舍弃,这意味着一个“新文化”的象征被广泛接受。宗族在基层社会已不再体现正统的国家政权,宗族意识也已得不到国家的默认。政府并没有主动立法消灭宗族,倒是许多乡绅对宗族主动舍弃,这说明宗族的衰落主要不是来自国家政权的侵入(下面也列举了一些地方的宗族反而在国家政权侵入的时候被重新强化的例子),而是在于对新文化的理解。

第二,杜氏的国家政权内卷化和权力文化网络破坏这两者之间有一个逻辑上的矛盾。内卷化是基本结构不变的一种内衍——内部延展和精密化的过程。如果说在国家政权结构向基层的延伸中国家与社会的关系没有基本的改变,这与事实不符。虽然有旧的盈利型经纪体制扩大到基层的一面,但是他们的行为恰恰是在瓦解原有的“无为政治”的国家与社会的关系模式。而如果说国家与社会之间的基本关系改变了,则意味着国家政权结构的基本改变。一个从未深入到乡村的国家政权现在空前地深入到乡村,抑制了市民社会的成长,其意义极为重要。另外,国家政权的增强或减弱与是否发生腐败和革命没有必然联系,而在于政权运作的政治伦理和政治文化。民国政权的转换其实已经改变了基本的国家政权模式和国家与社会的关系,没有改变的是政治文化。在一个政治体制更迭转换的时候,无论新旧乡绅都在寻找他们的生长空间。他们的行为所依据的价值观念,包括对新国家的理解、对权力的运用方式、对乡民的管理观念等等,其实可能是旧的,是一种政治文化的内卷化(参见张小军,1998)——一个旧的象征生产体系的复制和延伸。盈利型经纪体制之所以能够扩大,之所以在基层没有受到保护型经纪的抗拒,甚至许多保护型经纪转而变成盈利型经纪,而不是真正的民主政制得以实行和建立,正是政治文化内卷化而非国家政权内卷化的结果。

第三、“权力的文化网络”是一个被模式化的网络,忽略了网络本身的变化动因,忽略了有一个生产上述“权力”和“文化”的象征动力空间。当国家政权入侵、“权力”(上述组织与关系)的网络被破坏时,“文化”中的象征价值也发生了变化,人们一时找不到认同的象征和规范,但是象征生产的深层体系生产机制并不一定发生真正的变化和破坏。就是说,权力的文化网络只是在组织和关系形式上被刷新了,被破坏的是表面的制度、等级组织以及国家、乡绅和地方社会之间的角色关系,包括价值观念和规范的内容变化,内衍的恰恰是文化深层的象征生产体系,从而无法建立新型的制度和价值规范。

本文通过阳村民国时期宗族和乡绅的简单讨论,试图说明:权力的文化网络(社会资本)在民国时期的变化,主要是受象征资本的再生产制约的。民国的失败,主要产生自“文化理解”的失败(包括曲解和误解),如果归纳为学术概念,则是“象征资本再生产(reproduction of symbolic capital)”的结果。

皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu,1930-2002),巴黎高等研究学校教授,法兰西学院院士,法国著名社会学家。代表作有《区隔:趣味判断的社会批判》《学术人》《实践与反思:反思社会学导引》(与华康德合著)。[图源:搜狐教育]

上述概念的提出,参照了布迪厄的资本理论。布迪厄的资本体系主要包括四种资本:经济资本,社会资本、文化资本和象征资本。经济资本是直接的经济资源;文化资本是一种信息资本,以三种形式存在:一是具体的状态——精神和身体的持久秉性(disposition)的形式;二是客观的状态——文化商品的形式;三是体制的状态——制度合法化的形式。“社会资本是实际和潜在的资源的总和。个人或团体凭借占有大家共同了解和认同的、多少有些制度化的某种持久性关系网络,能够积累自己所控制的社会资本”(Bourdieu et al., 1992: 119)。社会资本的概念在布迪厄以后,有很多新的说法,比较有影响的如普特南(R. D. Putnam),认为社会资本“指的是社会组织的特征,例如信任、规范和网络,它们能够通过推动协调和行动来提高社会效率”(普特南,2000)。按照上述两人对社会资本的理解,我们很容易看到杜赞奇的“权力的文化网络”十分类同于“社会资本”的概念,其中包含了组织和关系网络、信任和规范等特征。因此,无论叫作什么,我们都可以将其理解为一种社会资本。

在三种资本之外,还有象征资本。人们似乎没有特别关注布迪厄对象征资本的强调。在布迪厄看来,象征资本至少有两个要点:一是所有资本都要呈现为象征资本,它是一种一般性的资本,当“我们通过感知范畴(categories of perception)把握这几种资本时,这几种资本呈现的就是象征资本的形式”(Bourdieu et al., 1992: 119)。比如实际存在的宗族是杜氏的权力文化网络的一部分,但是人们在把握“宗族”这一社会资本时,它呈现为象征资本的形式,并对不同理解和把握它的人,表现出不同的象征资本性。二是象征资本的再生产性。“象征资本与经济或文化资本不同,当它被知晓或认知之前,当它通过被强加的感知范畴所认知之前,它还是一无所有。鉴于上述事实,权力的象征关系倾向于再生产并强化那些建构了社会空间结构的权力关系”。因此,“客观的权力关系,倾向于在象征性的权力关系中再生产自身”(Bourdieu, 1989: 20-21)。还是“宗族”,作为一种客观的权力关系,一旦呈现为象征资本,就可以被再生产,生产出新的权力关系。一些学者曾经论述华南宗族作为文化手段和作为文化创造(Siu, 1989; Faure, 1989;刘志伟,1992),其中就包含了“宗族”作为象征资本被再生产的过程含义。上述两个特点,决定了象征资本生产对社会资本等的基本动力性质——即对所有的资本进行象征的再生产。我把这个象征再生产的空间定义为“资本再生产的象征场域”。这是一个富有活力的社会和文化的生产“工厂”。

二、阳村的宗族和乡绅

中国的基层社会在晚清已经发生了很大变化。这无疑和当时的政治文化风气有关,与戊戌变法前后的维新思想和时政有关。阳村是一个主要由李、余、林、彭四大宗族聚居的山区大村落,也是一个地方社会的政治经济中心村落。土改时,人口已达3000多人。这是一个在华南地区十分典型的乡土宗族社会,宗族制度和组织十分完善,土改时,村里村外的族田和祠田达4000多亩。晚清至民国,这样一个宗族发达的社会,也处在中国社会大环境之下,开始接受“新文化”的影响。例如阳村所属玉田县的宣讲局,就曾经附设在阳村的“蓝田乡约堂”(旧称槐庙)。光绪年间由县令王寿衡捐俸倡设,并由绅士捐助,每月的朔、望日,派宣讲生宣讲上谕(黄澄渊,1940:22)。朔、望日一直是当地神庙祭祖的日子,选在此时宣讲上谕,明显有改变民风旧俗、宣传新政的用意。新文化的冲击,直接影响了象征生产的“产品”倾向。

清代阳村的地方慈善机构都是官助民办的。一个是同善社,善置孤寡老人,成立于光绪年间(黄澄渊,1940:卷22)。另一个是育婴堂。阳村在光绪年间由绅士余敏德等一度倡办育婴局,后因经费短缺而中止。民国二十八年,乡绅余吉意和余葆清等看到当地溺死女婴之风颇盛,重又提倡育婴之设。玉田县的育婴堂在民国二十五年召开60周年纪念会,统计存活女婴五千余人。玉田县育婴堂的设立还有一段故事:育婴堂初建于光绪三年,到民国,因经费不足,改在陈清端公祠堂内,后经正副局长与当地社团协商,并呈奉县知县立案,“准以魏陈二公合祠,其魏公祠产除完祭外,拨充育婴经费,时僧达本误认为寺产,诉讼十年,旋蒙高法院判归本局管收”(黄澄渊,1940:卷22)。从有和尚争祠产的情形看,那似乎是一个功德祠(张小军,2000)。祠堂中建立育婴堂,还要拨出部分祠产作育婴堂经费,这一过程要“正副局长与当地社团协商,并呈奉县知县立案”,可见有一个官民共同参与的过程。但是祭祀的祠堂本来就是男性的权力空间,应该在百姓生活中占有重要的位置,为什么会答应去办救助女婴的育婴堂?

晚清特别是民国时期的宗族衰落,是颇具普遍性的。华南一些地区的宗族衰落也见于著述,陈礼颂曾经描述民国二十年,潮州斗门乡的陈氏宗祠正式挂起了乡公所的招牌(陈礼颂,1995:66)。玉田县和阳村也发生了类似情形。民国期间,玉田县占宗祠作他用之风颇盛。20年代乡村建设运动时期,玉田建立合作社组织,名为玉田县合作指导员办事处,处址便设立在城关三保后巷的丁氏宗祠(游国梓,1990:70)。又据《玉田县志》,“七七事变”以后,为适应抗战,政府积极收粮储存。玉田许多区都借用祠宇屯粮(黄澄渊,1940:卷22)。同年,玉田县邮局“迁迎仙桥林氏祠为二等局”(黄澄渊,1940:卷38)。邮局租用林氏宗祠达十多年(陈锡万,1989:45)。将宗祠出租,比抢占更为有趣,反映了族人的态度。民间也有占宗祠作他用的情形,玉田三中前身为大东私立中学,1944年建在阳村邻镇的余氏芝山祠,校长兼董事长是余寿图,为阳村余氏在邻镇的芝山房的后裔。当时玉田县大东地区没有中学,他召集附近几乡的乡绅商议,其中包括阳村的李志海,议定各乡从祠堂祭祖的谷子中抽出六百担作为办学的“基金谷”,其中余氏芝山房250担,阳村100担,鹤塘100担,卓洋100担,邹阳、岭里各50担(余兆升,1989:51—52)。解放后,祠堂长期用作食堂,直到1996年彻底交还给余氏宗祠理事会。

阳村的四大宗族都有祠堂,民国间四姓八大房(实际有九房),每一个大房各有大厝(祖厝)和宫庙。民国期间,有多个大厝和宫庙被占用。余氏桥西房的祖厝坐落在村西南,面积约一千多平方米,原有戏台、神龛和祖宗牌位。民国三十年左右,被占用当了粮食仓库。李氏鳌头房的鳌头大厝,被乡公所占有。原来为社学的文昌阁,也成为乡公所的办公地点。如果说上述大厝和宫庙是被新的乡村基层政府“抢占”,下面的两个例子则反映了乡绅的主动行为。

第一个例子是余氏的云路房大厝(支祠)三才堂被改为小学。三才堂是阳村余氏肇基祖焕公的祖厝,旧址始建于唐,在乡民中具有重要的宗族象征意义。民国二十六年,由乡绅李志海主持,将原来在文昌阁的“阳村高初两等学校”迁往三才堂,改称中心小学。迁校的原因是因为文昌阁的地方已嫌狭小。李当时任县参议员,此前还担任过国民党县党部书记和乡长,建校的资金和建大东私立中学一样,主要是靠卖祠堂、宫庙的祠田和境田筹集。余氏是阳村最大的姓氏,李氏其次,因为李志海的关系,当时主要变卖李家的田,大概有带头表率的意思。其他姓氏的自愿卖,余氏出了自己的祖厝。三才堂面积也有1800多平方米。余氏的郑铃老人说:用三才堂建小学,当然要经过族长同意。族长也有权力,但是对内有,对外没有。其实像这样的事,族长也没有权,有权的是乡绅。李志海是县参议员,说卖就卖了。后来建小学,围墙没有盖,百姓让他重新做,因为大家为建校捐了款(根据田野笔记)。

李志海在解放后被镇压,理由是在他任上有一个共产党员林建驱被杀害。他本来逃到福州,但被一个同乡看到,告发了。李志海的儿子在镇企业站工作,他讲述了父亲的一些往事:祖辈从利洋迁来阳村,以开店铺为生。父亲在南平流芳教会中学毕业,本来可以当牧师,但是他不信教,分到宁德三都小学当教员。我舅舅过去是县党部委员,把父亲叫去当秘书,这样步入政界。过去父亲当过联保主任、乡长、县参议员、小学校长。叔叔志清当过乡长,志泾当过田管处主任,相当粮站站长,三阳人都说当时财政大权都在我父亲几个人手里。听说当时建小学,我爸爸天天在那儿,天热就熬些青草药,人家都称他“校长”。原来小学要建在文昌阁,地方不够,才搬到三才堂。跟余家有商量,那时祠堂好像都是公家占用了(根据田野笔记)。余、李两家究竟怎样商量的,我们已经找不到当事人。但是余家能够放弃自己的祖厝,无论出于什么样的压力或动机,都说明了当时的世风。

第二个例子是李氏龙门房的龙潭宫,在民国三十一至三十二年被出租为店铺。一个房的宫庙,在宗族中具有重要的地位,它供奉本族的保护神,保佑族人的平安,如有男孩子出生,族人都要到宫中烧大红烛谢神。龙潭宫由两间小庙组成,东为杨易(当地的都城隍)庙,西为陈夫人(临水夫人陈靖姑)庙。龙潭宫出租时,承租人是李在溶老人,也是一位乡绅。杨易和陈夫人则搬到李家另一个小庙供奉。

在溶老人生于1917年,幼时读过一年私塾,后来随父亲和兄弟在西洋村开店。老人回忆阳村是在民国二十八年立保(《玉田县志》记载玉田在民国二十年成立保甲),下分八个保,设一个联保主任,叫林碧峰。民国三十年,改为五个保,一个乡。第一个乡政府设在文昌阁。在溶当过保长。他回忆当时说:八保改五保,县里办保长训练班,都选年轻的,为的是把老的改下去。那时我大哥怕抓我们壮丁,就找林,让我当甲长,后来又当了保长。保长做了几个月,又做副乡长。民国三十三年,又当乡长(根据田野笔记)。老人当保长和乡长的时候,正是他承租龙潭宫的时候。身为乡长,改宫庙为店铺,已经自觉不自觉地注入了权力的成分。

我曾经问老人:为什么要把龙潭宫出租?老人说:当年是李氏族长这样主张的。把庙改成店铺出租,因为过去龙潭大厝被烧了,没有钱重修,所以想出租店铺收点钱,重修大厝。当时的租金是每年七、八担谷。老人一家多经商,家境较好。爷爷做过祠堂的管事,大公过去也做过祠堂管事。他说:“民国时宗族没有什么势力,都是乡公所管,老百姓自己做自己的事。在清末(宗族)都没有什么用,乡绅有些威望,人家有事来找,讲个公道话”(根据田野笔记)。

乡绅参与将祠产变卖、出租或者办学,在当时看起来可能很平常,但这却是对作为传统社会资本或者说权力文化网络中的宗族组织在权力关系和价值规范上的破坏和解构。环境的压力固然存在,但是乡绅也有主动参与的一面。这些“敢于”“放弃”宗族的“新乡绅”,都是村落的实权派,下面的摘录说明了他们的权力角色:

例1:当然要经过族长同意。族长也有权力,但是对内有,对外没有。其实像这样的事,族长也没有权,有权的是乡绅。李志海是县参议员,说卖就卖了。

例2:民国时宗族没有什么势力,都是乡公所管,老百姓自己做自己的事。在清末(宗族)都没有什么用,乡绅有些威望,人家有事来找,讲个公道话。

在清末宗族已经没有什么用,民国时期的乡绅和乡公所更有权力。从乡村建设运动到30年代,村落中已经陆续占祠堂作他用。40年代更盛。但是关键在于:这些“新乡绅”是怎样登上村落政治舞台的?是因为他们代表了新的文化、思想和制度吗?看下面的摘录:

例1:我舅舅过去是县党部委员,把父亲叫去当秘书,这样步入政界。过去父亲当过联保主任、乡长、县参议员、小学校长。叔叔志清当过乡长,志泾当过田管处主任,相当粮站站长,三阳人都说当时财政大权都在我父亲几个人手里。

例2:八保改五保,县里办保长训练班,都选年轻的,为的是把老的改下去。那时我大哥怕抓我们壮丁,就找林,让我当甲长,后来又当了保长。保长做了几个月,又做副乡长。民国三十三年,又当乡长。

不难看到:权力的更叠,是在旧的观念和手段下进行的。例如他们进入村落政治舞台并没有经过新式的民主选举。县里办保长训练班,为的是把老的改下去。显示了国家进入基层的强制性一面,另一方面,新的乡绅还是通过各种“关系”,借着社会秩序的转型而出现,并不是因为他们本身怎样的新。“新乡绅”好像在做一些新事情,如兴办学校等。但是他们也在复制旧的村落政治的生产机制。

一位老人曾经用“白皮红心”来形容当时乡绅角色的多重性。在田野访谈中,令我吃惊的是,“白皮红心”竟然是十分普遍的现象。阳村邻乡的大甲林峰村的林向,曾经建立共产党的地下交通站,陈挺等人都住过。林又当过伪乡长,因此在镇反中被镇压。现在已经平反。在溶老人也曾当过伪保长、副乡长、乡长,但是后来也担任过共产党阳村区解放福州的支前办主任。共产党阳村区第一任区长还是在溶的结拜兄弟。李如1935年入党,同时担任与阳村相邻的白溪村支部的组织委员,后来任支部书记。1938年曾因被叛徒黄培松告发而被捕,后来党组织花了40万元伪币才将其保释回家。由于敌人的严密监视,他与上级党组织失去了联系(余理民,1985)。后来李如当过保长,当时叫白源保,由溪门和白溪两个小山村组成。

更典型的例子是阳村的余树枫,他是余氏宗祠蝉林祠的总管事,权力比族长还要大。手下管理着余家分布在阳村和周围乡村的3000多亩祠田。他的父亲也曾经是祠堂的总管事,是积庆堂的财主。土改时,余树枫被划为地主。余树枫曾经是共产党,被国民党抓过五次,最后一次要杀掉,共产党游击队花八百光洋托余根常(当时任保长)给救了出来。第二次国内战争时期,阳村有三条共产党的线,余树枫是第三条线的支部负责人。该线在抗战时被破坏。解放战争期间,余树枫没再与党联系,没有工作,但“爱国反蒋”他捐了钱。1950年,宁德会道门组织“宁德暴动”,派人来拉他,他没有参加,但是开始做过神符。他不知道那是暴动,还以为是迷信活动。因为这,解放后曾被抓去劳改。

一位老人说:余树枫是“管公堂”,这是共产党起的名字,我们自己叫管事,每境一个,余树枫是总的,整个阳村余氏的总管事。他也是同善社的,(又)是共产党。二战时期参加共产党交通站,叶飞都证明过。解放后他被抓劳改。这种人会做喽,钱有了,财有了,管公堂要有钱么。余树枫劳改,儿子也因此劳改,劳改回来(约在60年代初),没多久就死了。当时一个在鹤塘读书的学生看到他坐车到鹤塘,走回阳村,那时阳村还不通汽车。三十多里山路,他走得很慢,走几步,歇一歇……(根据田野笔记)

余树枫的三重身份:共产党、同善社和“管公堂”,究竟是怎样兼容的?我们很难判断他是属于哪类经纪,也看不到他究竟代表谁的利益,但是他属于乡绅。民国时期许多乡绅参加共产党的活动,这是不争的事实,不知道为什么杜赞奇没有论及。国家政权侵入基层已经打破了传统的国家与社会的关系,乡绅变换多重角色来适应新的关系,寻找新的机会,但他们的行为动机来自旧的政治文化语言和观念,是一种旧的行为生产方式。

另一个例子是余氏溪东房的管事余泽武,在民国三十年代当过几年支祠山东境的管事。山东境当时有祠田30余亩,包括山田,主要由管事自己种,种不了的租给别人,收三七租(三成自己留,七成交租)。山田也叫泥鳅田,总共有1000斤的收成。做戏每六年一次,还有做福,在正月十五。从岭兜堂(溪东房的庙)把杨易公请下来,大家吃一顿。境里没有油灯田,因为村小。祭墓有另外的田,不归境管。祠堂田过去有帐,后来全烧掉了。那时没钱,一年够一年,有钱就多吃,唱好戏,没钱就少用。

我问泽武:为什么选你当管事?泽武说:“因为我敢管事。那时祠堂田多了放贷,有人不愿还,我敢去要。当管事要去要,这是公家的东西嘛。我当时和保长、土匪都敢打,所以大家信任我。”1947年,泽武的哥哥泽建因为躲壮丁,参加了共产党的游击队。1950年,泽武和保桥村的李春赌钱输了,正巧赶上哥哥回来,带他们去当兵。泽武在顺昌、洋口当了一年号兵,当时家里母亲没人照顾,所以逃回来。原来还有个证明,说在文革中丢了。李春后来当了顺昌县长,现在已经离休。1995年李氏祭祖时回到过阳村,后来还带泽武到顺昌去玩(根据田野资料)。

泽武似乎是一个边缘人物,他不识字,家境也不富裕,似乎不具备乡绅的能力。他能当祠堂的管事,主要是因为“敢管事”。但是敢管事和会管事是两个概念。他在土改中被评为贫农,这样的人怎样称为盈利型经纪?他们又怎样推行新的国家制度?

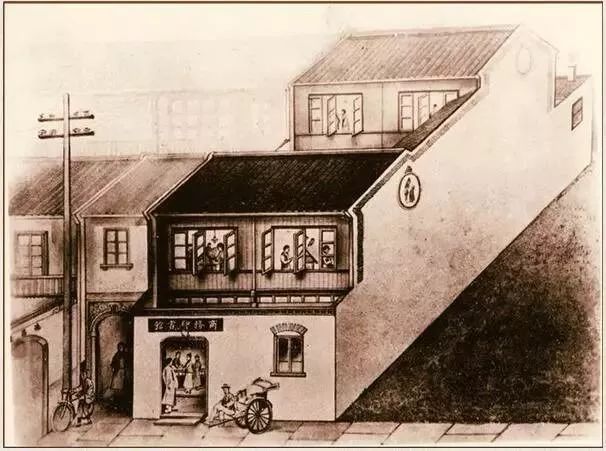

图为林耀华的《金翼》(生活•读书•新知三联书店 生活书店出版有限公司、2015年版)与庄孔韶的《银翅》(生活•读书•新知三联书店 生活书店出版有限公司、2016年版)。

乡村中当然也有盈利型经纪,但是我们很难看到他们是如何将原有的国家政权延伸的。他们的行为恰恰是在瓦解国家政权,瓦解原有的国家与社会的关系模式。在溶老人曾经讲述他在30年代当乡长多年,后来为什么被罢免的故事:抗战期间,日本人打到福州,一些布行迁往闽北。因为阳村地处闽东和闽北的交通要道,在阳村设有转运站。在与阳村相邻的路阪村,有一批布被夏庄的几个人抢了。结果区长沈举借此说在溶太年轻,不会当乡长,罢免了他。后来,抢布的人被抓住了,问他们谁是头儿?他们说就是区长的太太指使的,手枪都是区长太太给的。当时送这几个人到县里审判,夜里送到半路,被沈妻枪毙灭口了,其中就有小雄的叔叔。阳村的许多老人都知道这件事情(根据田野笔记)。如果此事属实,沈举夫妻的作为明显具有“盈利型经纪”的特点,他们玩弄政治手段的技巧和方式并不新鲜,社会秩序的破坏和转型为他们提供了敛财的机会。表面看他们将国家的权力延伸了到基层社会,实际上却破坏了原有的国家与社会的关系。地方社会的上述情形,在林耀华(1989/1947)的《金翼》和庄孔韶的《银翅》(1996)中都有描述。

三、文化的理解与象征资本的再生产

民国时期出现的权力的文化网络之破坏及其产生的问题,主要表现在如下方面:(1)旧的权力和关系网络的破坏,例如宗族、宗教,市场等的组织和关系被破坏,产生的问题是找不到新的可行替代物来沟通国家与基层社会。(2)旧的文化的象征价值和规范的改变,瓦解了原来的权力文化网络,产生的问题是人们找不到认同的价值规范,乡绅仍持旧的官场行为,左右逢源,让盈利型经纪有机可乘,而不能去认同新的文化价值和规范,建立新型的文化网络。(3)传统的国家与社会之间的基本关系被破坏(而不是国家政权的内卷)。产生的问题在弗里德曼看来,是因为民国政治的基层化,使原来作为中介的乡绅阶层功能减弱,无法行使中介功能,一批豪绅恶霸取而代之,使国家和社会的隔阂加深(Friedman et al., 1991)。

在象征资本再生产的解释框架之下,民国的上述问题中都存在着对新文化的曲解和误解,由此影响了象征资本再生产的结果。

(一)在乡绅的象征资本再生产层面,误解了新的“国家”“宗族”“革命”等的意义,产生了简单对宗族进行革命的解释范式。人们对上述事实不断进行带有误解的象征再生产,这些带有误解的象征资本再生产过程又依靠国家政治的合法性进入基层,借用传统的国家政治文化的权威与合法性来进行,结果既破坏了原来的权力文化网络,亦无法建立理想的新型制度和规范。

晚清,首先在知识分子层面,已经开始抨击宗法现象。1908年,一个署名蛤笑的人写了一篇《论地方自治之亟》,刊登在《东方杂志》上。文中说:“吾国素为宗法之社会,而非市制之社会(civil society),故族制自治极发达,而市邑自治极微弱。论者遂谓宗法为初民集合之源体,而大有障碍人群之进化。此其说,证以欧西历史,则固然矣。”文中明确用西方社会比照中国,批评宗法族制有碍进化。

西方学者也有类似的看法。韦伯在《儒教与道教》(1920)中就指出西方是新教伦理促使了资本主义的发展,而中国的儒教是与新教根本对立的世界观,阻碍了中国的发展。“客观化的人事关系至上论的限制倾向于把个人始终同宗族同胞及与他有宗族关系的同胞绑在一起,同‘人’而不是同事务性的任务(活动)绑在一起……”而“新教伦理与禁欲教派的伟大业绩就是挣断了宗族纽带,建立了信仰和伦理的生活方式共同体对于血缘共同体的优势,这在很多程度上是对于家族的优势”(韦伯,1995:288)。严复等人在世纪之交系统翻译西方的著述如斯宾塞(H. Spencer)的《群学肄言》(Study of Sociology),以及后来甄克思(J. Jenks)的《社会通诠》(A History of Politics)等,介绍西方的思想,并对宗族有与蛤笑类似的批评。严复认为:一者中国历史上长期是宗法社会,没有建立真正的国家,已有的国家是宗法国家;二者这样的社会落后,落后的标准是比照欧洲的;三者改变中国的方法惟“独至国家”。这种建立西方式的新型国家的追求,以及对传统宗法社会之否定,成为立国的语言(参见严复,1931)。使立国的问题不仅是建立一套新的国家机器,而且要变换一套新的国家语言和政治文化。

图为出版严复等人所译著作《群学肄言》的出版社商务印书馆。[图源:搜狐文化]

芮逸夫曾言:“自清季海通以还,西风东渐,工业文明及自由平等的思想传入中国,欧、美式的小家庭也随之而来。我国传统的大家庭制渐趋没落……”(芮逸夫,1972:750)本世纪初,曾经有过一场激烈的“家庭革命”。试图以此达到打破旧国家之目的。在革命方式的造国造家文化的影响之下,宗族在晚清已经有变化。例如上海曹氏受晚清政治的影响,将祠堂族长制改为族会制,“集族人为族会,从事家族立宪”,该族会定名“谯国族会”(冯尔康,1994:292—293)。谯有责备的意思,用意十分明显。结合玉田和阳村早已有的对宗祠的侵占等行为,以及乡绅对宗族利益的主动放弃,不难看到上述大的历史和文化背景之影响。这是杜氏所忽视的。对于上层知识分子对宗族和宗法社会的看法,在基层社会也有大量带有误解的象征资本再生产,我们至少可以看到两点:

一是“把宗族当革命对象”的误解。宗族和宗法社会一下子变成了革命的反面甚至对象,但是人们并没有明白反对宗法社会的实质是什么。河北冀东的调查记载了一个有趣的例子:“1941年春,丰南县小集镇赵庄共产党员赵尔珍通过宣传,全族议定将赵氏祖上留下来的二十亩祭田及族坟中的树木全部卖掉,所得现金,召集全村赵姓吃了几天伙饭,然后把剩余之钱分给大家。赵还把家谱抄写到纸上,贴到墙上,让大家看了看,其余的都取消了,并明确以后永不续谱”(魏宏运,1996)。这种革命性的方式误解了宗法社会的要害其实在于:封建的家长集权制而不是市制社会(civil society,即市民社会);人治社会而不是法制社会。如果反对宗族只是因为要“革命”,而不是为了建立市民社会和法制社会,则是误解了革命的原意。在阳村,我曾搜集到一份民国三十三年兆顺老人兄弟四房的分房阄书,其序写道:

吾国旧时以大家庭相处者,难免有互相依赖之陋习。近多学习欧美小家庭之组织,似觉有自主自强之精意。堂弟肇福昆仲因慕而为之,且便于向外发展之举而省内顾之烦,遂改组为小家庭。将祖遗各业延请族人以忠孝仁爱四房平均分配之举,凡所分配者,均得四房同意。

在乡村语言中,出现抛弃大家庭,学习欧美小家庭的说法,是很有趣的。新文化的语言达及乡村,并且在兆顺这样的乡绅之家反映出来,更具有不平常的意义。但是有趣之处在于:分家本来是宗族延伸的必然和常见的现象,为何要说这是学习欧美小家庭?又其中对反对大家庭的理解,完全没有建立市民社会和法制社会的意思,只图“自立自强”“向外发展”而已。

二是“把宗族当利益资源”的误解。既然宗法社会是革命的对象,丧失了其社会的资本性,试图参与革命的乡绅当然不会热衷于此道。革命之下的宗族无利可图,自然会被舍弃。不过需要说明:阳村的例子一方面说明了宗族祠堂这类象征物和公共场所的衰落,另一方面宗族的意识和规则还在乡民的日常生活中继续存在。但是也有另外的情形,例如罗威廉曾据其对湖北汉阳的研究,指出晚清至民国,随着政体更迭,以及适应西方工业化带来的新的经济和政治机会,地方精英以宗族为工具,重建他们的地位,创造了“精英宗族”(elite lineage)(Rowe, 1989: 52, 79-81)。弗里德曼等人也曾提到,1938年八路军在冀中饶阳县五公村建立的党支部,是怎样以宗族和邻里为基础的(Friedman et al., 1991, 246, 264)。萧凤霞曾就珠江三角洲的情形发问:中国在30和40年代的社会危机中,宗族的命运如何?当战争和骚乱进入乡民的日常生活时,土地和宗族意味着什么?它们的意义是如何转变的?从珠江三角洲看,一群非正统的地方强人出现,快速填补了权力空缺,他们接收祖产,建立新的土地控制网。一些地方军人侵占地方资源,甚至修建他们自己的祖祠。地方正统性的演变,与国家文化的渗透有关(Siu, 1995: 188-189, 208)。萧氏所追问的“意义的转变”,正是象征资本再生产的过程。萧凤霞曾经通过珠江三角洲明清以来的沙田开发和地方社会建构的历史文化脉络,强调在具体的历史时空中,活的“文化”如何作为乡民、乡绅和国家的一种手段,用于他们的文化创造和文化实践(Siu, 1989)。无论“宗族”是丧失了其社会资本性,被人们放弃,还是变成了新的象征资本,为人们所再生产,都反映出它被当成了一种获利资源;无论是放弃宗族的“革命型”乡绅,还是利用宗族的“投机型”乡绅,都说明了他们对“宗族” “革命”的某些误解的象征再生产。就像文革中,人们主动地破“四旧”,武斗,整人,其中也包含了大量对革命的误解和曲解。今天的改革中,宗族的复兴又是政府所始料不及的。如何理解?这其中是否也包含了对改革的误解和曲解?

(二)政治文化的内卷或者说政治上的文化内卷化,表现为旧的政治文化(而不是政权模式)的延伸和复制。民国时期国家权力侵入基层,引起社会资本再分配,乡绅将新文化曲解,社会秩序的转型变成了利益的重新分配和资源掠夺,这是进行象征资本再生产的基本状况。

在社会秩序的巨变中,会出现乡绅角色的置换,用杜赞奇的观点,即一批传统的保护型经纪被盈利型经纪所取代,形成一种国家—社会关系的继传模式之复制、延伸和精确化的“国家政权内卷化”;但在我看来,盈利型经纪的取代不是关键,关键是为什么会产生这样的盈利型经纪。“盈利型经纪”其实就是发“社会转型财”的人,这是一种政治文化。一个社会的转型越是被人们误解,这类人也就越多。在旧的秩序崩溃,新的秩序没有建立之时,人们的行为和思维方式如果没有更新,在象征资本再生产的层面,会对新文化产生广泛的误解和曲解,这是一种文化被革命之后的常见现象。欲发“社会转型财”的人会利用这些机会,在社会转型合法性的幌子下,积累他们自己的资源。无论是民国还是现在,贪污腐败的新盈利型经纪的扩展都不是国家的意愿,但是它能够如此蔓延到基层社会(特别是现在,不是复制1949年以来毛时代的廉洁的国家政权,而是拣回1949以前的某些国家政权旧习),这显然不是国家政权的延伸和复制,而是一种政治文化的内卷。

史靖曾经对乡绅左右逢源的旧政治文化有精辟的描述:“当政府权力直接施诸人民身上,绅士是保持中间姿态的;当政府权力施诸绅士身上,绅士是抗衡政府的;当他们自己将权力施诸或代政府将权力施诸人民时,绅士和人民是对立的;一旦民权强大时,他们是和政府皇权一致的”(史靖,1948:160—161)。胡庆钧把保甲制视为皇权与绅权之间“苦难的产儿”,它是皇权的工具,而保长是些非乡绅的农民和中间人,他们并未把民主带到基层(胡庆钧,1948:130—139)。阳村乡绅李志海、李在溶、余树枫、余泽武的例子,分别从不同角度体现了乡绅和百姓在社会转型中的旧的政治理念。权力大小、势力范围、关系网络等等观念(而不是法制、民主、市民社会),都是政治文化内卷化中的核心字眼。

国家政权的转变与腐败和革命的关系,并不依据权力入侵的强弱。后来的事实证明,共产党的政权在基层社会更加扩展和强大,曾在很长时间内几乎杜绝了腐败的发生。政权运行中制度保障和政治文化是两个基本的维度。在民国政权的转换中,新制度建立不起来,旧的政治文化内卷,造成了大批盈利型经纪——发社会转型财的腐败分子——的出现。

四、结论

本文对民国时期的阳村宗族和乡绅进行了分析,并运用“象征资本再生产”的解释框架,认为民国的失败主要是因为人们对新文化、新制度、新国家在象征资本再生产中理解的失败,也是“意义”生产的失败。

在对旧的社会资本或者说权力文化网络(包括宗族)进行象征再生产时,人们误解和曲解了新的“国家”“宗族”“革命”等概念。例如对宗族,一是把宗族当革命对象,二是把宗族当获利资源,都没有理解知识分子反对宗法社会的本意。误解的象征资本再生产过程使得新的文化价值规范难以得到广泛认同,原有的权力关系(不论是国家的、基层的还是国家与社会的关系)瓦解,一时间动乱四起,诱发了频繁的社会冲突。

民国时期国家政权延伸到基层社会,将原有的“无为政治”的国家与社会的关系模式瓦解。表面上旧的制度和国家与社会的关系被破坏,实际却保留和复制了旧政治文化的深层象征生产体系。对新文化理解的失败,使得无法建立新制度来取代旧制度。政治文化的内卷或者说政治上的文化内卷化,表现为旧的政治文化的延伸和复制。误解的象征资本再生产过程,借用传统的国家政治文化的权威与合法性进入基层,虽然破坏了原来的权力文化网络,却又让旧的政治文化借用革命(或改革)的合法化外衣延续下来,造就了一批发“社会转型财”的人,将社会卷入种种危机之中。

从象征资本再生产的角度来看,对新文化的误解、曲解和旧政治文化的内卷,才是旧文化网络破坏后没有可行替代物,以及新制度、新规范无法建立的关键。

*本文原载于《社会学研究》2001年第3期。为了排版与阅读便利,本文删去了原文的注释及参考文献,敬请有需要的读者参考原文。

**封面图是位于福建省周宁浦原村的郑氏祠堂内景。始建于宋代的的宗族祠堂建筑,位于福建省周宁县浦源镇浦源村,是我国保存最完整的姓氏宗祠之一。宗祠由门厅、戏台、次厅、主厅等组成,建筑面积1800多平方米。始建于宋朝初年,到明朝洪武18年落成竣工。[图源:东南在线]

〇编辑:悦怿 〇排版:多肉

〇审核:二氧化龟/虾饺