为什么我们要读诗?

今天的分享有一点长,因为通往内心的道路总有一段距离,所以先找个地方坐下来,慢慢地读吧。

之前和熊老师聊绘画,熊老师提到说诗歌和音乐都是他的创作来源,他在工作室画画的时候,就会一边放着音乐一边画,聊着聊着,熊老师无意说到,他每天都会读诗。每天听歌的人不少,每天读诗却不常见。

在被问到为什么时,熊老师想了想。

“我觉得这两种都是不可或缺的。音乐能调动你的情感,但诗其实就是探索你平时想不到的东西,比如说我们可以通过诗歌重新了解诗歌。

我在写诗,在做绘本,这都是创造性的工作,诗歌是我的创作中的底。你几天不读诗,创作力就会停滞在某种习惯之中,所以诗歌对我来说是很重要的东西。”

熊老师在创作绘本

对诗歌充满了陌生的好奇心,但又不知道从哪里开始,于是我们准备了这一期分享:

怎么读诗?为什么读诗?什么是诗呢?

那么,请继续往下看吧

。

诗歌是有序地想象

描述有时会模糊事物原本的含义,于是熊老师直接端上一盘小菜:伊丽莎白,

毕肖普的《六节诗》。

●

《六节诗》

美 伊丽莎白·毕晓普

九月的雨落到房屋。

渐渐暗淡的时光中,老祖母

坐在厨房里,和孩子

靠着小小的马维尔火炉,

边说边笑,照着历书

念着笑话,以掩饰她的眼泪。

对于这首小诗,熊老师如此说道:“这首诗相对比较具体,它讲的也很简单,就是在一个下雨的日子,奶奶和女孩待在一间小屋里休息。

这是非常情节化的家庭故事,我们会注意到它有很丰富的意象,这些日常生活的意象都漂浮在空中。奶奶和女孩,奶奶很老,女孩很年轻。历书、小鸟、茶壶都是生活中的物品,

所以这些日常的名词,在我看来是另外一种词汇,也会被我提出来放在日常之上更加隐秘的平行空间,它是情感时间和记忆的平行空间

。

”

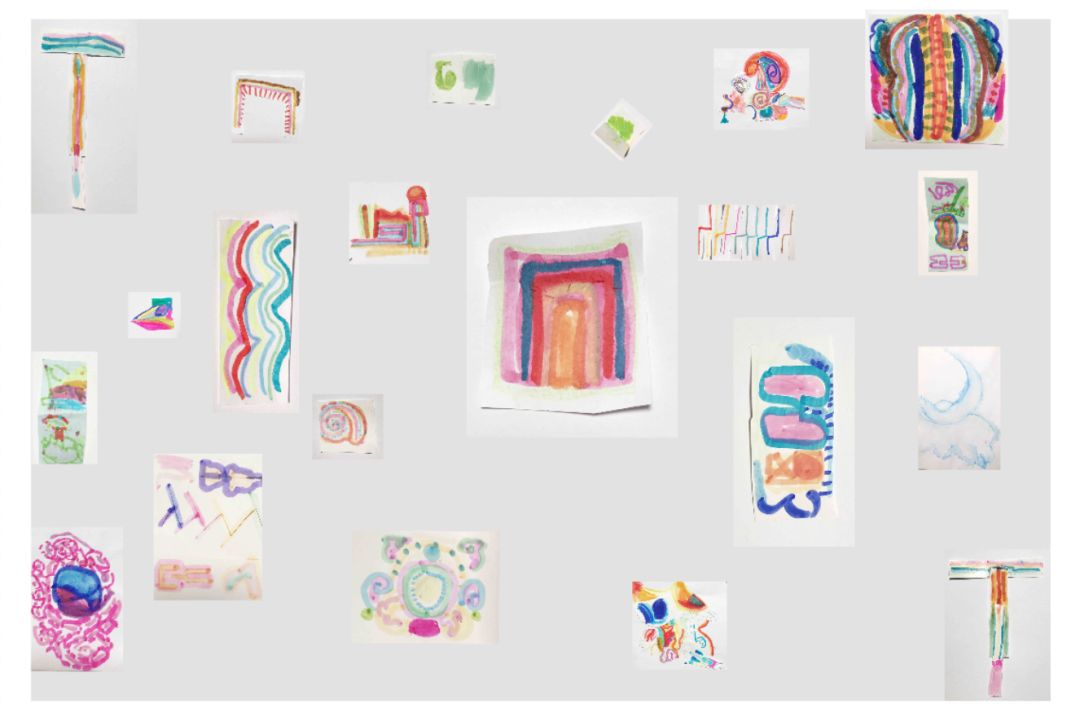

范沛霖 8岁 一画课作品/指导 保康老师

范沛霖 8岁 一画课作品/指导 保康老师

诗歌是把日常生活里,我们经历的、看到的意象用诗的结构排序起来。

“排列诗歌和理科的排序方式很像,我以前有理科的朋友,所以有时我和理科的朋友在一起聊天,他们研究动物和生物,他们会对生物进行排序,如何对它们分类。所以只有理解结构的人才能这些东西。”

那么靠什么才能把意象排列起来呢?

“诗歌是没有模板的,单纯套用结构就会让诗失去活力,而随心所欲的想象力才是创作和理解诗的关键。”

在俄裔美国诗人布罗茨基的《布鲁斯》节选里,熊老师聊到了

“绿色”(Green)

:

俄 布罗茨基

或许我必须搬到河的对岸。

新泽西用硫磺般的灯火把我诱惑。

你看:风烛残年不再那么邪恶。

美金是绿色的,但它不再生长。

这是一首写于上个世纪八十年代的诗歌,诗人布罗茨基感慨于快速上涨的物价和并未变厚的钱包,感慨着创作了这首诗歌,十分贴合我们所有人的心情。

“有些人在翻译这首诗歌时,会翻译成绿色是常青的,但这个词不应有形容,英文里的绿和中文中的语境不一样。

‘美金是绿色的,但它不再生长’,这一句也很有意思,绿色也是自然的颜色,美金不是植物,所以并没有变多。后来布罗茨基写道,‘美金是绿色的,但它把你弄成青蓝’,青蓝在这里就是诗的题目Blues,也是当时流行的一种音乐:蓝调。蓝色是忧郁的颜色,从绿变成蓝青,也是诗人的心情从明亮走向低沉的变化。”

“绿色”就像一条线,把整首诗串起来了。

从一个词出发就会联想到如此多的意象,这就是想象力的魔力。

3.

艺术课孩子们的诗

谈到想象力,我们自然而然就聊起了孩子们,孩子们是天生的梦想家,如果他们写诗,会是怎样的诗呢?

我读到的第一首诗是杨子萱的《无题》。

昨夜的楼上

像恶龙吞了蓝蘑菇

不停发出吐啊吐的声音

我惊恐地叫起每个人

它们都茫然地对着我

没有啊 什么都没有呢

我想

那可能是属于我的那条龙病了

读完的第一反应就是太奇妙了,和以往熟悉的词句不同,是一种全新的体验,就像在家常菜中吃到了从来没有过的新味道,于是我问熊老师,要怎么解读这首诗呢?

牛丸 8岁 启蒙课作品/指导 小鱼老师

“我不能过度解读哦。”熊老师说,“大人有大人的事情,孩子有孩子的思维,所以我当时读的时候就想到,

其实每个人都有一个楼上和地下室,但是它只有和你才有联系的,楼上的龙在生病,下面的人在倾听。

”

我在诗歌课里从来不解读内涵和含义,我们得到的含义和触动都是不同的,小朋友读到的深意,你读到的深意,还有我读到的深意都是不同 ,这也是诗歌的魅力。

”

看到仍有些困惑的我,熊老师又分享了另一首诗,是芋头的《脑海》:

“从一个坏念头到好念头、美梦和噩梦、海水,所有这些意象其实都是有时间和空间区别的。那个记忆,或者是旅行中的岛屿,都是另外时间段发生的东西。这种一句跟着一句,跟随碰撞的动态方式,就是两个不同的概念碰撞和追随,追溯逐渐越来越远,难以言表的动态是这首诗歌的重点,也是芋头自己的语言。”

伊夫·克莱因那浩瀚海洋般的蓝色

“不同的人在用不同的语言来表达,音乐啊,建筑师的各自的语言。厨师,食物的语言。

语言是一个被说出来的东西,它表达的不止是专业结构和知识性的东西。所以一个是告诉别人,一个是自己在说。

六岁的孩子听我们的诗歌课,我讲的每句话孩子们难道都能记住吗,不能的,我们刚才听的话里面有很多驱动我们的东西。

所以六岁的孩子纯粹是按说的,是在‘说诗’,所以我说“语”和“言”都是动词。张口就说,不会深思熟虑啊,想很久,就是直接开口说。

所以我觉得一个真正的语言方式就是回到想的状态,回到一开始的思考的过程,保持最初的意象。”

在小孩那里,

创作诗歌就是浑然的天性的一部分,小孩们的诗像夜空的星星,想象力让它们地发光。

纯真的眼睛

其实我们每个人都读过诗,谁没读过唐诗三百首呢?小学的时候,我们就能把几十首诗歌倒背如流,写作文时也知道要“引用名言名句”。

“但诗歌不是金句和名言……诗歌是一个整体,有它自己的结构,从一首诗中抽出来的几句话,并不能叫诗歌。”

熊老师说。

“诗像解谜一样。需要一定的基础和技巧。有些人是看到一两句就抽出来,但我觉得

诗歌是一种语言结构,一首好诗是整体性的

。

比如北岛的那句‘高尚是高尚者的墓志铭’,但是它真正美妙的是后边讲天空的声音的段落,这些合起来才是一整首诗。”

新的转机和闪闪星斗,

正在缀满没有遮拦的天空。

那是五千年的象形文字,

那是未来人们凝视的眼睛。