------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

人口是地区社会经济发展的重要基础和核心要素,具备一定的人口吸引力是城镇健康发展的必要条件。现阶段我国正处于城市化进程加速发展时期,大量乡村地区人口已经或即将从农村流向城镇。大城市对人口的吸引力显而易见,那么作为乡村中心的小城镇情况又如何呢?

小城镇人口规模的变化

小城镇人口增长明显,镇区人口增长比镇域人口快,常住人口增长比户籍人口快

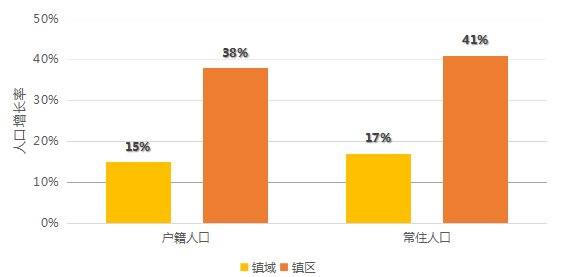

2005-2015年10年间,调查小城镇镇域户籍人口平均增长15%,镇域常住人口平均增长17%;镇区户籍人口平均增长38%,镇区常住人口平均增长41%。

图1 调查小城镇2005-2015年10年镇域和镇区人口平均增长率对比

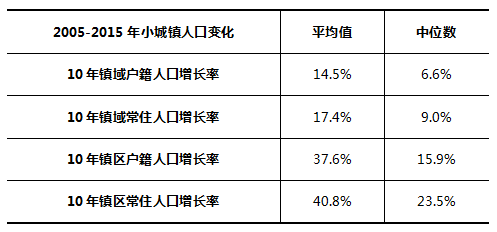

表1 调查小城镇2005-2015年10年人口变化情况

(

数据来源:2016年住建部《全国小城镇详细调查》课题

)

户籍人口增长上,小城镇明显快于城市市区,稍慢于县城。据城乡建设统计年鉴,2005-2015年,全国地级以上城市城区户籍人口10年平均增长10%,县城户籍人口10年平均增长40%;而调研小城镇镇区户籍人口10年增长率平均值为38%,中位数为16%。

图2 2005-2015年户籍人口增长情况

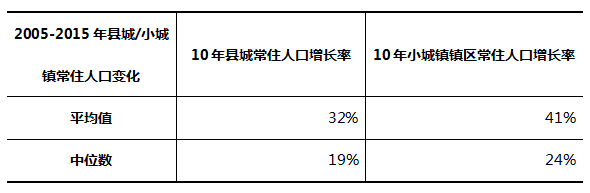

常住人口上,小城镇镇区比其所在县县城平均增长更快——调研镇镇区10年常住人口平均增长41%,其所在县县城常住人口平均增长32%。

表2 2005-2015年10年小城镇人口变化情况

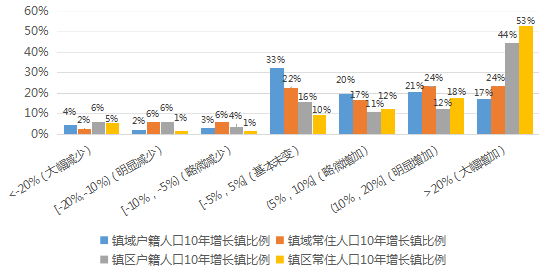

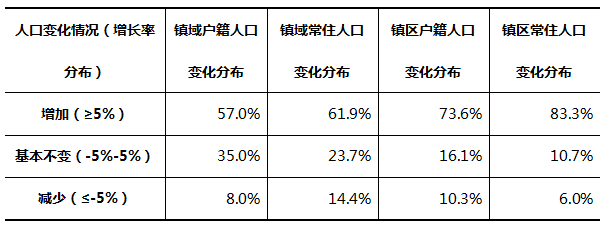

约六七成小城镇人口在增长。2005-2015年,调研镇镇域和镇区户籍人口增加的镇分别占58%和68%,其中增长率在10%以上的镇分别占38%和57%。镇域和镇区常住人口有增长的镇分别占64%和83%,增长在10%以上的镇分别占47%和70%。

图3 小城镇2005-2015年人口增减情况镇分布

少部分小城镇人口减少,主要分布于偏远贫困地区。有效调研镇中,2005-2015年镇域和镇区户籍人口减少10%以上的镇分别占7%和12%;镇域和镇区常住人口减少10%以上的镇分别占8%和7%。这些人口明显减少的镇主要分布在经济欠发达的地区,如东北地区、偏远民族地区等。

小城镇人口流动的特征

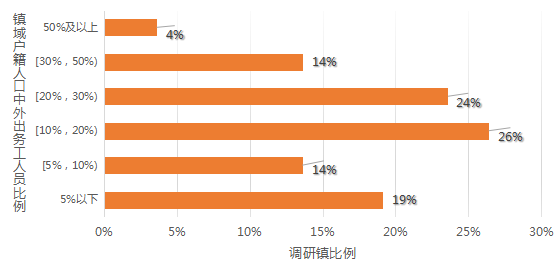

调研镇镇域户籍人口(包含农村人口)中18%的人口外出务工,人口外流最严重的镇,镇域6成人口外出务工。外出务工人员占镇域人口50%以上的镇占4%,在30%以上的镇占17%,在20%以上的镇占41%。对部分小城镇来说,劳务输出已是家庭收入的主要来源,甚至是镇经济的重要支柱之一。

图4 小城镇镇域户籍人口中外出务工人员比例分布情况

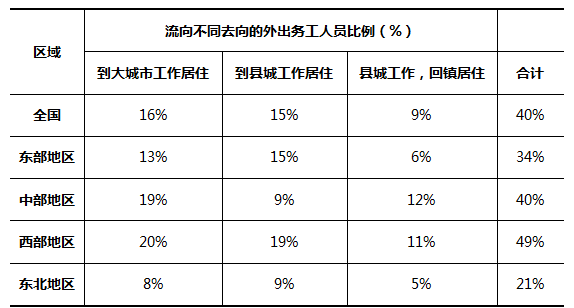

小城镇流失镇域外的人口中,流向大城市工作居住的小城镇居民约占16%;流向县城工作居住的小城镇居民约占15%;工作去县城,居住在镇里的约占9%。

各区域之间存在一定差异:东部地区和东北地区流向县城工作的人比流向城市的人多,表明东部地区和东北地区县城对小城镇居民的吸引力相对明显。中部地区居民更倾向去大城市务工,同时在县城工作的人半数以上会回镇居住,表明中部地区县城对小城镇居民吸引力有限。西部地区外出居民也主要流向城市,但与中部不同,到县城工作的人主要是定居县城,回镇居住的较少,表明西部地区县城对小城镇居民有一定吸引力,但小于城市。

表3 不同地区小城镇外出务工人员去向分布(

数据来源:2016年建设部小城镇实地详细调查,有效样本数110个镇。

)

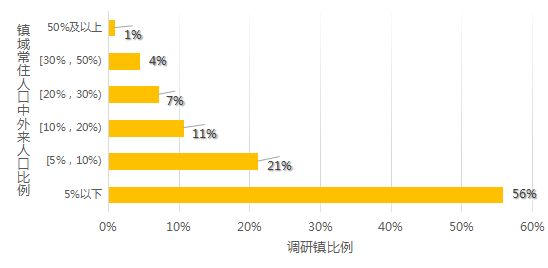

小城镇对外来人口的吸引力有限,大部分小城镇镇域外来人口较少。调研镇外来人口占镇域常住人口比例平均为8%,中位数为4%。镇域常住人口中外来人口比例在5%以下的镇占56%,10%以下的占77%,20%以下的占 88%。

图5 小城镇镇域常住人口中外来人口比例分布情况

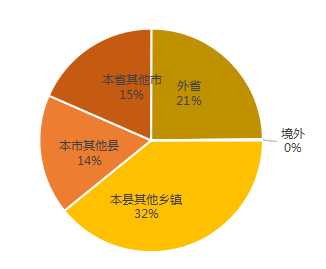

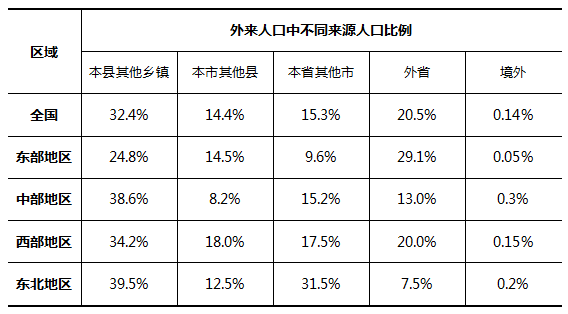

小城镇对人口的吸引范围也有限,镇域外来人口来源主要还是周边地区。本县其他乡镇占32%,本市其他县占14%,本省其他市占15%,外省占20%,几乎没有境外人员。地区之间差异明显——东部地区小城镇对外省人员吸引力最强,外省外来人员比例接近3成;东北地区小城镇外来人口本土化程度最高,超9成来自本省,4成来自本县;中西部情况基本介于两者之间。

图6 小城镇镇域常住人口中外来人口结构

表4 不同地区外来人口来源分布(

数据来源:2016年建设部小城镇实地详细调查,有效样本数110个镇。

)

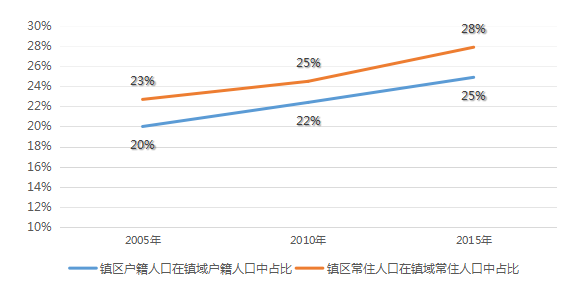

小城镇城镇化率约为20%-30%,与全国50%以上人口常住在城镇的水平相比严重偏低。但从2005、2010、2015年三个时点镇区户籍人口在镇域户籍人口中占比、镇区常住人口在镇域常住人口中占比两个指标来看,小城镇镇域人口在镇区的集聚度有所增长,但涨幅有限,表明小城镇镇区在本镇就近就地城镇化中目前起到一定作用,有缓慢增强的趋势。

图7 2005、2010、2015年小城镇城镇化率

小城镇镇区在就近就地城镇化中起到一定作用,直接表现为小城镇镇区常住人口除原住民外,大部分来自本镇农村。全国平均来看,约12%镇内农村居民会因为改善生活条件、方便子女上学、婚嫁、工作等原因搬迁到镇区居住;9%的农村居民考虑到进镇便捷,选择在村里居住,到镇区务工经商。

小城镇人口变化的影响因素

不同类别、不同情况的小城镇个体间人口变化情况差异巨大。

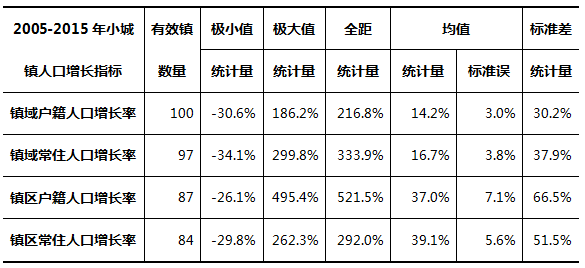

表5 调研小城镇2005-2015年人口变化分布

从反映小城镇人口增长的四组数据来看,2005-2015年不同小城镇的人口增长情况差异极大,下表中“全距”(极大值与极小值的差)和“标准差”可反映这四组数据的离散程度。比较来看,小城镇镇区户籍人口的增长是差异最大的,镇域户籍人口增长差异相对小。

表6 2005-2015年小城镇人口增长指标离散性程度描述一览表

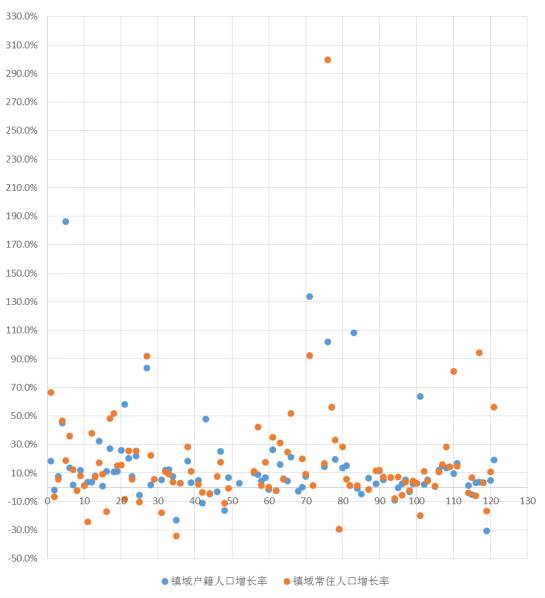

图8 调研镇镇域2005-2015年镇域户籍人口和常驻人口增长率分布情况

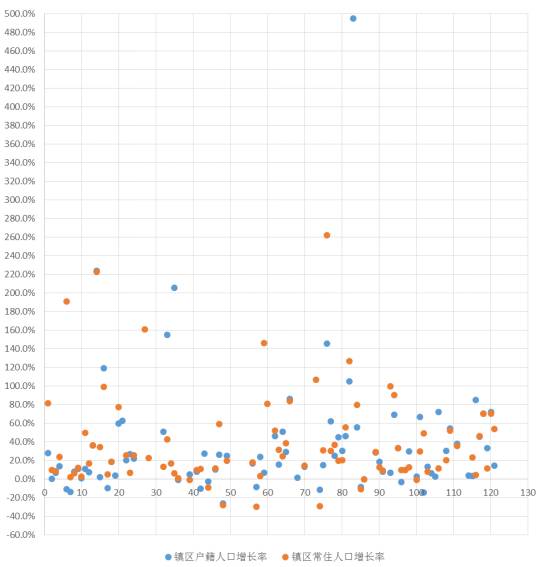

图9 调研镇镇区2005-2015年镇区户籍人口和常驻人口增长率分布情况

小城镇人口的增减与小城镇的人口结构、经济文化因素等直接相关。考虑到全国整体医疗水平不断提高,且各地生育政策相对一致,非特殊小城镇的人口自然增长情况差异较小。小城镇人口变动较大的镇主要受到人口机械增长的影响,而并非人口自然增长,故影响小城镇人口在近10年明显扩张或流失的因素主要为影响人口迁入迁出的因素。

不同类型的镇对人口的吸引力不尽相同,总体上,

具有一定人口规模和产业发展动力的镇人口吸引集聚能力更强。

相关影响因素较多,主要包括城乡区位条件、产业功能类型、城镇建设水平等。

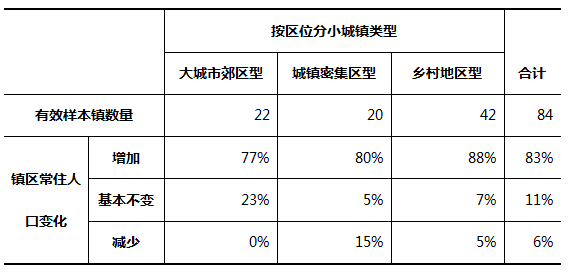

小城镇在区域中的区位在一定程度上决定了其发展定位与发展方向。按与城市的相对区位来看,可大致分为大城市郊区型、城镇密集区型和乡村地区型三类。

大城市郊区型小城镇位于大城市周边,能直接接受大城市辐射,具有较优的社会经济发展环境,其发展会服务甚至参与到大城市经济中,同时可能承担大城市部分功能疏散(如居住功能),相比于其他小城镇,通常产业机遇更多,交通等城乡一体化条件也更好。

大城市郊区型小城镇由于在产业、城建等方面具有较好的发展机遇,通常具有较强的人口集聚和吸引力。

本次调查的此类镇中,没有出现一例2005-2015年10年间镇区常住人口减少的案例。

城镇密集区型小城镇周边分布有较密集的城镇建成区,距离县城等中小城市较近,与周边城镇人流、物流、信息流交流频繁。由于

城镇密集区各级城镇之间具有一定的竞争关系,此类小城镇发展具有较强的多元性

。相比于县城等中小城市,小城镇的发展条件与机遇一般处于劣势,人口又能低成本流向周边城市,有的小城镇未能形成核心竞争力,可能逐渐走向衰落;有的小城镇可能有不可替代资源或较强的专业化功能,能在城镇密集地区与其他城镇形成良好互动,保持一定人口吸引聚集能力。本次调查情况来看,虽然80%的此类小城镇的人口在增加,但也有15%的人口在减少,比例比其他两类小城镇都高。

乡村地区小城镇指区位偏僻,距离城市较远,周边具有广阔的乡村腹地,作为某一乡村范围服务中心的小城镇。此类小城镇虽然少有来自周边城市的辐射带动,产业发展动力有限,但作为乡村地区的中心地,农村居民对镇区的依赖度高,大量日常活动在镇区进行,可以说此类小城镇在服务“三农”上具有一定的不可替代性。尤其是在农业现代化不断推进的背景下,乡村地区小城镇对周边农村人口具有较强的吸引聚集能力,故虽然此类小城镇镇域人口外流现象普遍,但镇区人口并未同趋势减少,相反,调研结果显示高达88%的此类小城镇在2005-2015年10年间镇区常住人口是明显扩张的。

表7 不同区位小城镇镇区常住人口变化情况

小城镇的产业发展动力直接影响其居民就业与收入,从而直接影响小城镇的人口聚集吸引力。

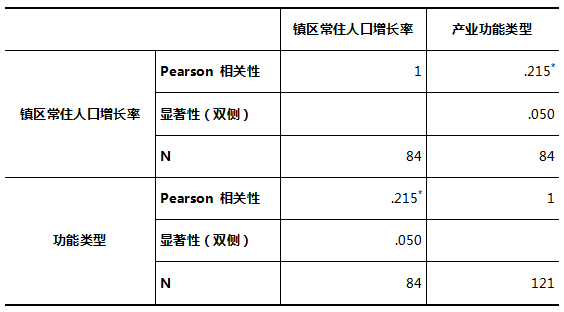

小城镇的主导产业功能类型主要可分为农业服务型、工业发展型、商贸流通型和旅游发展型四种。根据双变量相关性分析发现镇区常住人口增长情况与镇产业功能类型是具有一定相关性的。

表8 镇区常住人口与镇产业功能类型相关性分析(

*. 在 0.05 水平(双侧)上显著相关。

)