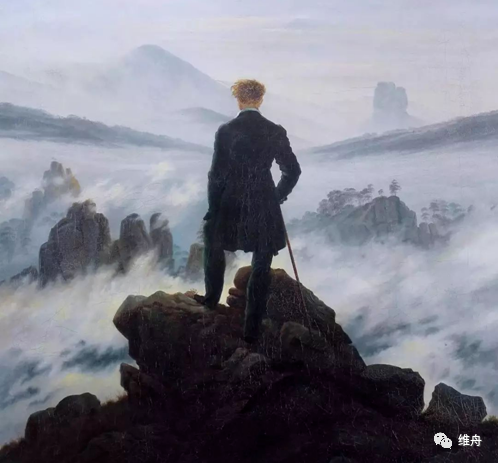

Caspar David Friedrich《雾海漫游者》(局部),布面油画,1818

这幅《雾海漫游者》,是我最喜欢的画作之一。画面上的这个登山者背对着我们,孤独、平静,也很奇怪——他身在山巅,却穿着绅士的正装,仿佛是去散步的。

在他眼前展开的那个“雾海”,深沉、混沌而莫测,这是一种比他的理性力量更强大的非理性存在

。

它问世的1818年,拿破仑战争结束未久,但神圣罗马帝国已被打碎,德意志邦国旧的已死,新的未生,一切都尚不明朗,又一切都有可能。也因此,对这副画可以有诸多不同的理解:它或许象征着理性“从混沌中创造秩序”的踌躇满志,某种事后看来人类对自身力量的高估;或许是浮士德那种隐藏着非理性的征服欲,它“没有任何理由,只是为了站到群山之巅”;又或者,是一种面对庞大非理性力量的自持、冷静与不退缩。

之所以想到这些,是因为近年来读德国史,常不由自主地联想到中国。当然,中国缺乏德国那样自治城市的传统,邦国林立的时期也早就过去了,但那种在遭受外侮之后不计代价寻求力量的冲动、那种在现代化的狂飙突进中国族自我中心主义的膨胀、以及

知识分子高度推崇“文化”的力量,且对“自由”的理解偏向“内心自由”这些方面

,确实很容易引起中国人的共鸣。

这两天来,我也在想这些问题。昨天阴雨,因为有事,一直在外忙,很多朋友的问候都来不及一一答复。维持日更的频率也好久了,是有点累,原想今天休息一下,也想想好接下来怎么做。

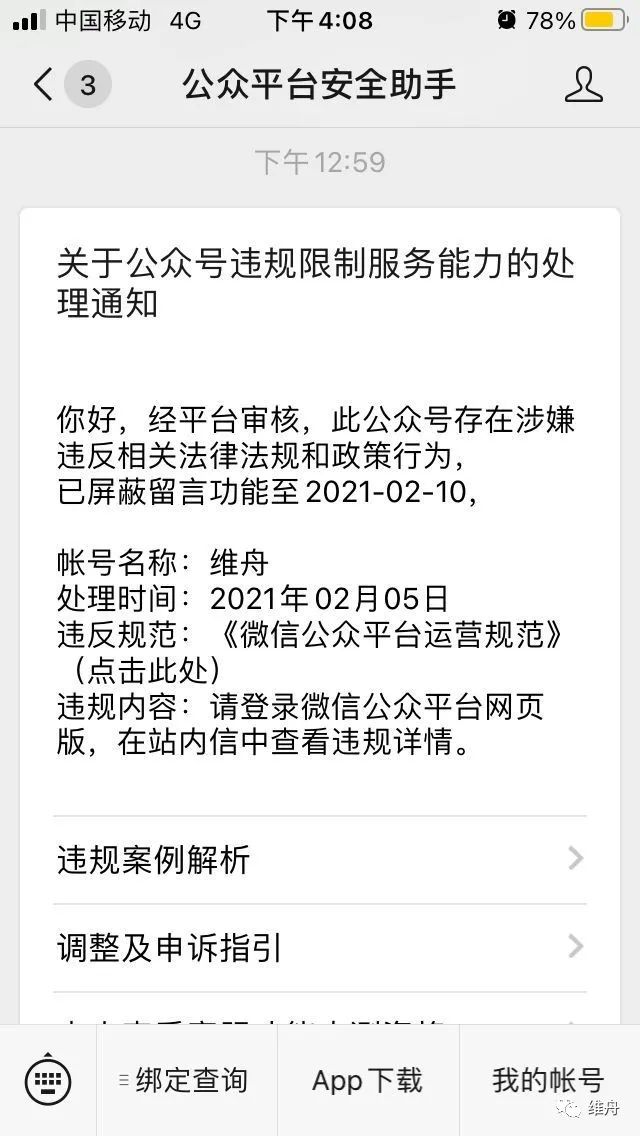

没想到,下午又收到一条通告:

让我略感困惑的是,接到这条通知后,昨天这篇的留言区并未被关闭,也还是可以继续留言;但想来在接下来的几天里,文章可以照发,留言区就没了。当然,我也可以发文章,大家用发消息来代替留言,不过这样一来,虽然我仍能看到,但读者就看不到别人的留言了,而我认为这样的互动本身就是非常重要的——好像还有不少人跟我说过,“我是来看评论的”、“评论比你的文章更精彩”。

我还是第一次受到这样的处罚,不过细想想也不意外。上个月就出现了这样的变化:我的文章倒是很少被消失,但留言区频繁被关闭,很多留言为什么被删,我也很迷惑。像《

疫情下的上海,告诉你什么是现代城市

》这一篇,我发现有多达20多条留言在被我精选后,在页面上却显示不出来,而其中绝大多数在我看来都是很平常的吐槽,比如说“这篇肯定会被老北京骂了”、“不过50步和100步的区别,值得吹成这样?”

按说管理员有了这样的干预权限,那都没必要关闭评论区了,更没必要因为看不惯一些留言,就一刀切屏蔽留言功能5天,惩罚所有读者。这种治理方式的内在逻辑本身也很中国特色。

今早也在公众号后台看到《微信平台开展“春风行动”的公告》,

相信身为中国人,大家都能读懂

:

为营造欢乐喜庆、健康祥和的春节网上氛围,严格落实《网络信息内容生态治理规定》的要求,即日起,微信平台将开展为期一个月的“春风行动”。

微信“春风行动”将围绕保障及改善用户上网体验开展内容生态治理,杜绝色情、暴力、赌博等有害信息发布,重点清理借春节话题进行恶意营销、低俗炒作、拼接转载伪科学及谣言等不实内容,持续清理低俗引流、诱导分享、恶意广告等不良信息,主动引导帐号发布符合社会主流价值观的内容,通过技术审核、人工巡查和用户举报等方式进一步加强平台内容生态治理成效。

微信公众平台一直致力于为用户提供绿色、安全、健康的网络生态环境,反对任何扰乱正常网络生态秩序的行为。根据《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等国家法律法规,以及《微信公众平台服务协议》《微信公众平台运营规范》《微信个人帐号使用规范》,对于恶意破坏平台生态健康的行为,一经发现确认,我们将对相关帐号做出严肃处理,对严重影响平台健康的有害行为,我们将依法配合主管机关开展进一步打击治理,希望大家一起建设健康良好的网络生态,共同营造清朗网络空间。