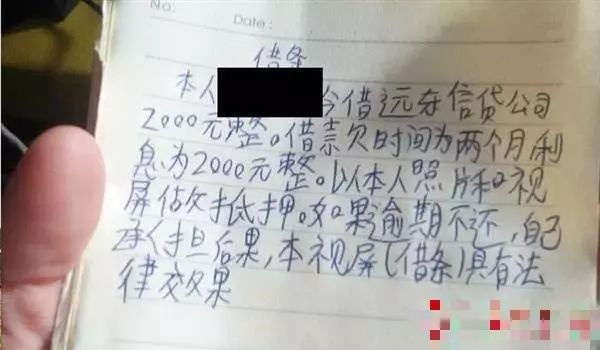

以裸照作为借款抵押的“裸贷”问题,半年前经媒体报道揭露了出来。但是新闻热度退减后,暗地里的“裸贷”却没有消停。近日“裸贷”风波再起,有大约10G的“裸条”信息流出,涉及上百位女大学生。

图片来源于网络

如今,“裸条门”仍在持续发酵中,传闻中的10G“女大学生裸条”照片和视频压缩包资源依然在网络传播。

“裸条门”涉事者

皆为女

性,且超六成借款人是在读大学生。“裸贷”事件曝光后,舆论不乏对这些女大学生的讨伐之声,她们中的大多数通过这种极端方式取得的钱,

并不真的是有什么急用,而是多用于购物消费

。

令人不解和痛心的是,这些隐私信息全都由女大学生自己提供,以作为贷款的抵押。而曝光的聊天记录显示,这些女生竟十分配合放贷者的“指令”。有人据此称,“裸贷”是你情我愿,女生借钱逾期不还导致信息泄露是咎由自取。

貌似两厢情愿并不能成为“裸贷”合法的理由,它也绝非简单的民间借贷交易。

首先,高利息借贷本身不合法。据报道,“裸贷”的利息率极高,周利率就能达到30%,有女生就因为掉入“利滚利”的坑里,500元滚出5万元。相关司法解释规定,民间借贷年利率不得超过36%,而“裸贷”的利率已经超过几十倍不止。

其次,“裸条”抵押不合法。不少法律界人士已经指出,形式上“裸照”并非物权,不属于法定的抵押物种类,在内容上“裸照”本身也涉及违法,因此抵押行为无效。

再者,泄露和出卖“裸条”信息,强迫、引诱女生“钱债肉偿”,已经涉嫌触犯刑法。

互联网金融法律专家左胜高分析认为

,

以裸照进行质押是无效的,借款人可及时索回并要求彻底清理。

借款未还时,放贷人以裸照进行威胁或出售,该行为已经涉嫌敲诈勒索、传播淫秽物品等刑事犯罪,将照片中的身份信息向他人出售或者提供的,可能构成侵犯公民个人信息罪。受害人可以第一时间报警。发现个人照片或身份信息被公开或贩卖的,及时采取法律手段维权,防止违法侵权行为进一步恶化。

图片来源于网络

原本在人们眼里活泼清纯、智慧知性的女大学生,却在互联网中几次与“低俗”“不雅”产生关联,到底是怎么了?

女大学生形象正变得多元。在南开大学文学院教授、博士生导师周志强看来,一些大学生正在逐渐向社会娱乐性、青春消费群体转型。“

伴随着互联网长大的这一代人,他们的伦理行为、伦理观念和创造出来的伦理文化,都与之前几代人有着根深蒂固的差别。

”

“‘女大学生’早已成为文化标签。周志强认为,“女大学生”形象之所以被消费,是因为大学生是一个精英族群,“女大学生”本身就能激活社会丰富的想象。“随着以网络为主的不良消费倾向出现后,

‘女大学生’似乎可以作为‘微色情’符号使用

,也就是能激起人欲望想象的符号,但这不是色情文化。‘微色情’是现在消费主义的必然现象。”

在社交类应用的自我推广策略中,把年轻女性当作噱头,打情色“擦边球”,就像打出一记“王炸”,“引爆”线上线下。一些直播类应用、社交类应用在发展初期,都曾用过这一招。“我们看到的

商家把‘女大学生’标签到处贩卖

,引起广泛的关注,在我看来是不符合实际的。”周志强说。

周志强认为,人们对“女大学生”形象有了不良的刻板印象,消费文化通过广告和电影也固化了这个刻板印象,人们开始认为一些女大学生就是无视规范、无视规律、无视道德的形象,常常做一些传统的人无法接受的事情。“在社会学领域

中,有个‘集体记忆’的概念,我们对一个形象的理解不是因为它本身是什么,而是来自于我们记忆中的印象。

一旦有了刻板印象,就会成为消费标签。

”

当然,把女大学生这个群体标签化也是对大部分女生的不公。去年刚从大学毕业的赵瑜(化名)说。“我学的是空乘专业,这个专业好像特别‘招黑’。有的同学会直接说空乘专业的女生行为不检点,带坏整个学校风气。有人一听说我是学空乘的,看我的眼光马上就变了。”有一回赵瑜委屈得哭了,“就那么几个人是这样的,

个别女生行为不检点的‘锅’,我们全体女生不背

”。

来源:新华网综合中国青年报、中国网、浙江在线、京华时报等