戳上方蓝字“

医学界影像诊断与介入频道

”关注我们

并点击右上角“···”菜单,选择“

设为星标

”

前几天,我接诊一个患者。一个月前轻轻摔了一跤,根本没受伤,也没想着来医院看。

这一个月的功夫,发现走不动路了,一看有生命危险!

这是怎么回事?

这位老大爷今年74岁,按照常理来说,刚刚过了寻头年,该好好享享清福。

可是,就在一个月之前,大爷下门槛的时候,不知道是不小心还是腿脚不灵活,竟然和土地爷亲近了一下。

当时,大娘扶起大爷,并没有什么异常,也就没有在意。

慢慢到了一周前,大爷右手拿筷子和平常不一样,总是拿住远端;吃完饭,推着小车往外走,感觉腿没有劲,又摔倒了,右侧膝盖被擦伤。

次日早上,大娘发现大爷右手无力,不能自己吃饭,以为是缺乏营养,赶紧去街上买了羊肉回来,炖的一口烂,想着给大爷补补。

谁知道,大爷吃的不少,就是走不了。

又过一天,大爷还是走不了,大娘有点急了,赶紧拉到我院脑病科。

医生一检查,问题都来了,左下肢病理征阴性,右下肢病理征阳性。

(图一)

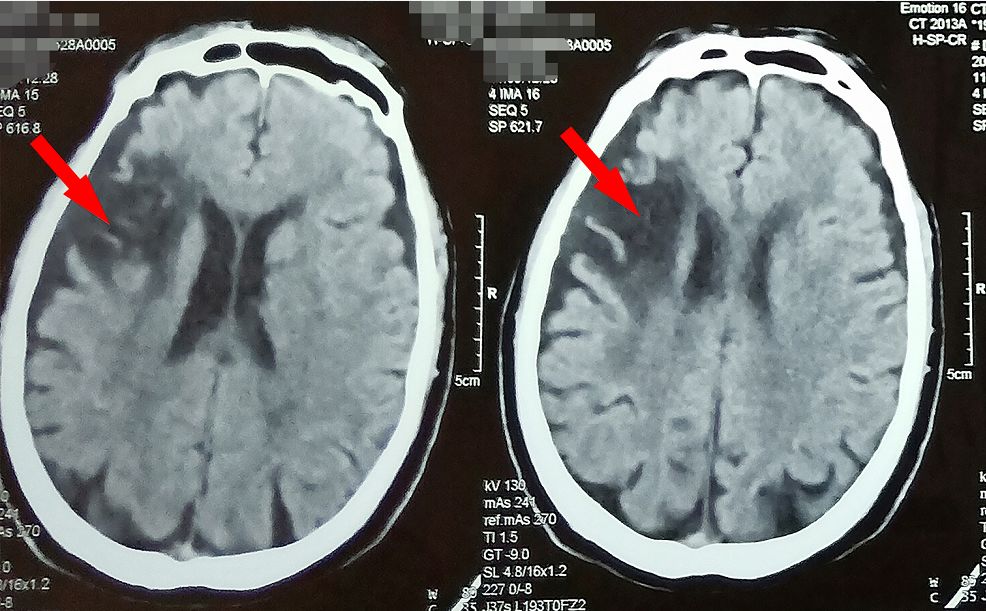

查看以前的CT,就是老年性脑改变,软化灶,脑萎缩。

(图二)

(图二)

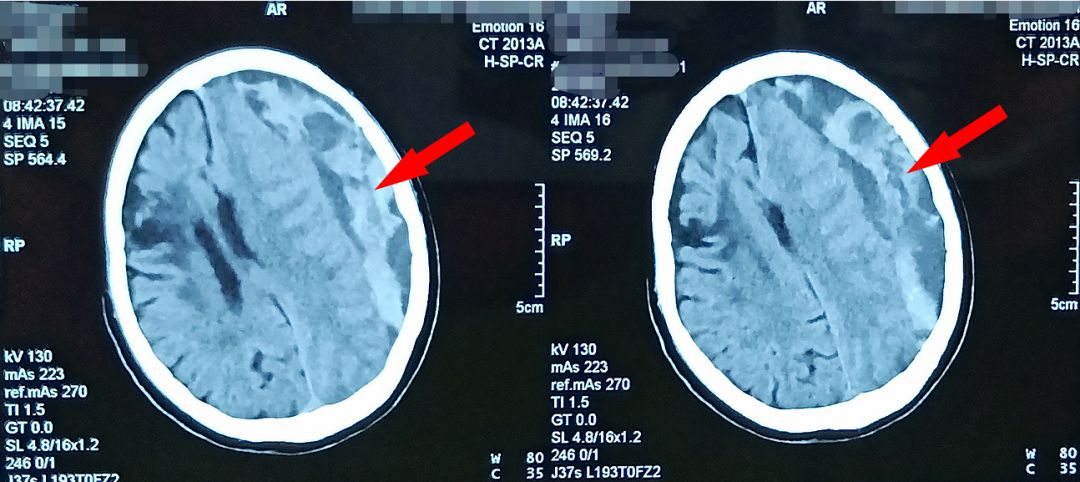

急查颅脑CT:

左侧急慢性硬膜下血肿,压迫右侧颅脑,中线已经

移位。

(图3)

与家属交代病情:

由于老年人脑萎缩比较重,血液压迫脑实质症状比较轻,所以没有出现头痛、头晕和意识障碍等症状。现在新旧出血都很多,内科保守治疗效果不好,建议到神经外科进行去骨瓣血肿清除。

颅脑外伤是慢性硬膜下血肿主要的发病危险因素, 慢性硬膜下血肿都是由急性硬膜下血肿演变而来。

-

脑萎缩:

对于老年人来说,年龄增长、脑实质萎缩,脑在颅腔内的移动范围增大;大脑的桥静脉张力增加,加之血管易损性的增加,轻微的头部震动即可使桥静脉撕裂,从而可引发慢性硬膜下出血。

-

药物使用:

随着人口持续老龄化,抗凝及抗血小板药物(如阿司匹林、氯吡格雷)的使用越来越多,这些药物的使用也是慢性硬膜下血肿的危险因素。

-

饮酒:

长期大量饮酒会导致肝功能障碍、凝血因子缺乏、凝血功能紊乱;并且乙醇能导致脑萎缩,这两个因素都与慢性硬膜下血肿的发生有关。

老年人多数存在脑萎缩,急性硬膜下出血后对脑实质压迫不严重,所以初期常常没有症状,也最容易被忽视,错过救治的最佳时机。

出血的部位反复发生血液凝结、血管撕裂、再出血,且出血会刺激周围硬脑膜发生炎症反应、形成包膜,使得血肿逐渐增大,演变成慢性硬膜下血肿。

这种类型的血肿在CT上则表现为脑表面新月形高、低混合密度影,高密度一般呈点状,为新鲜出血灶,而低密度为陈旧出血灶。

症状常出现在伤后3周-1个月,典型的临床表现为头痛、呕吐、不同程度意识障碍,头痛为阵发性或持续性,呕吐和精神症状出现较迟。部分可有偏瘫、失语、和癫痫发作等脑实质损害的症状,有时会被错当成脑血管疾病治疗。

可以选用手术治疗或非手术治疗。

对于症状性慢性硬膜下血肿,外科手术治疗已成为金标准。手术治疗方案包括床旁锥颅引流、手术室钻孔引流和骨瓣开颅术。

对于无症状或轻微症状、特别高龄或者长期抗凝治疗的患者,药物辅助或保守治疗也能治愈或降低慢性硬膜下血肿复发。

糖皮质激素类药物能抑制炎症反应,能够单一治疗或联合外科手术治疗慢性硬膜下血肿。

另外,血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI类药物)、氨甲环酸、阿托伐他汀也被用于慢性硬膜下血肿的治疗,但尚缺乏大规模的临床证据。

临床工作近30年,接触到的慢性硬膜下血肿病人很多,但年轻人很少。因为年轻人颅脑比较饱满,一旦出现外伤性硬膜下出血,症状都很重,不得不去医院检查。

而老年人就不一样,无意被撞、不小心摔倒、被打到头部、被树枝扫到头部等都有可能引起硬膜下出血,当时有一点头痛或头晕,休息后都好转,有些根本没有不舒服,所以很少去医院检查,一旦症状产生却已很严重了。

希望看到这篇文章的朋友,都能够引起重视,只有身体是自己的,出现异常情况要及时去正规医院检查,千万不要讳疾忌医,尤其是老年人,千万不要怕花钱,没有健康身体就等于没有一切。

杨榜锦

杨榜锦,河南省漯河市召陵区中医院脑病科主任,召陵区中医院副院长