在汉语世界里,“衣冠”本来就具有特殊的意味。它代言着文明、开化与正统。但衣冠只是路径,只是表达,它通往的都是自己千年不变的道路。

在中国,服装也是政治

◆ ◆ ◆

文 | 丁三

1955年,在《六亿蚂蚁》一书里,法国记者罗伯特·吉兰这么描述着他的中国印象:“不管走到哪里,人们都穿着蓝布衣服。……姑娘们也穿着长裤,除了下垂的头发或农民式的辫子,她们穿得跟男人一模一样。……一群群人,一个个都像是刚从蓝墨水中洗澡出来,一身去不掉的蓝色。”

吉兰由此感慨,这个国家是一座“蚂蚁山”,六亿民众是栖息其中的“蓝蚂蚁”。此后二十余年,随着《六亿蚂蚁》的持续畅销,这个说法频繁出现于西方报刊。“蓝蚂蚁”成为大陆中国人的代名词了。

撇除傲慢与偏见,吉兰的说法并不夸张。1978年冬天,当皮尔·卡丹夹杂在大群游客间,缓缓走向八达岭长城时,他看到的依旧是一个蓝咔叽布的海洋。然而,与吉兰不同,这个威尼斯破产商人之子,这个出身贫寒、当过裁缝学徒的巴黎时装设计师,此时却在这个冻原般的国度,嗅到了别样的气息。

这个冬天,皮尔·卡丹产生了在北京举办几场时装演出的想法。他后来谈到,“这是个疯狂的念头。……我曾以为这是不可能的,但我还是做到了。”

的确,举办时装演出此时不啻于天方夜谭。这一年冬天,尽管坚冰初破,这个广袤而神秘的国度依旧色调森严、禁锢处处。对西方的舶来品,这个蓝黑灰的世界不仅疑虑重重,甚至心怀敌意。

“大约11月下旬,对外友协转来了报告,说一个法国人要举办时装演出。对这类活动,当时我们闻所未闻。……”二十多年以后,在北京中纺里的一处公寓,一个不愿意透露姓名的耄耋老者追忆着当年的情景:“当时,改革开放的舆论已经抬头,但是大氛围还是冷色调的。这个事情,不敢拍板,没有人敢拍这个板。……”

在皮尔·卡丹的反复游说、活动下,当年年底,由纺织工业部牵头,外贸部、轻工业部派员参与,一小群官员进行了“三部会商”。然而,几次会商后,这个报告还是被搁置了。

山重水复疑无路。直到次年初春,这些官员看到了那顶帽子。

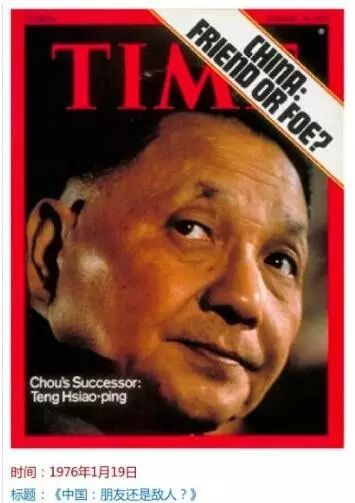

这一年农历春节,也就是1979年1月28日,邓小平开始了为期八天的美国访问。五天以后,在德克萨斯州的一个竞技场,这个刚刚被《时代》周刊评为“年度风云人物”、并以48个整版篇幅详尽报道的“新中国的梦想家”,大大方方地戴上了两名女骑士送来的白色牛仔帽。这个象征性的细节,不仅引发了世界范围的热烈报道,它也让这场行将夭折的演出柳暗花明。

牛仔帽是一个符号,是一种政治隐喻。对此,这些官员心领神会,他们一改拖沓和观望,迅速准许了这次演出。与此同时,一些限制性要求也出现了:演出不报道、不宣传,“尽量低调”;不对公众开放,仅限外贸界、服装界官员及专业人士进行“内部观摩”;各单位在发放门票时,应严格把关,挑选“思想素质过硬”的观众……此外,原定在北京举办的三场演出,也被一分为二:北京首演之后,另外两场演出将在上海进行。

正是这个决定,催生了中国第一支时装模特队。

在北京的首演,很难用“成功”或“失败”来评价。1979年3月10日,当8名法国模特和4名日本模特缓缓走上民族文化宫的一处新搭就的T型台时,现场的气氛无比凝重、紧张。作为亲历者之一,新华社记者李安定后来谈到,当时场内“人满为患”,几百名观众大多“穿着蓝灰制服、屏住呼吸”;另一位在场观众的回忆更为细微:“那些女模特出现时,我产生了一种晕眩的感觉。……坐在我附近的观众,也一个个脸色严峻,表情变化得很厉害……”

与北京相比,上海的氛围宽松了许多。以入场券发放为例,主办方仅有三点要求,“专业对口”、记录姓名,以及入场券不得转让。这么一来,不仅专业官员,许多服装设计师也得以入场观摩。二十多年以后,上海服装公司设计师徐文渊回忆说,“当时我一看,他表演的这些服装,款式新颖独特,色彩也绚丽多彩……”

服装之外,那些艳妆的模特,更唤醒了许多老上海的记忆。毕竟,距离十里洋场的上海滩时代,此时还不过三十年。徐文渊记得,演出结束后,他和自己的顶头上司、上海服装公司经理张成林一起回家。路上,张成林忽然冒出了一句话:“你看,这个立体宣传多好啊,我们也来搞一支,怎么样?”

徐文渊几乎不敢相信自己的耳朵。“他会讲这样的话?行吗?我们国家行吗?那么保守、那么封闭的那个年代……”徐文渊后来说:“我看着他,我讲,你敢的话,我大力支持你。”

出乎徐文渊意料的是,张成林固然不是一时兴起,主管部门也并非铁板一块。几天后,由徐文渊草拟、张成林定稿的组建模特队方案书,到达了上海市手工业局局长刘伟胜的案头。据说,刘伟胜当天就召见了他们。

“看了这个方案,(刘伟胜)基本上赞同。……”徐文渊说:“但是,对时装模特几个字,他犹豫了半天。他讲,模特儿,这是外国的称呼,好像有点低级趣味的感觉。他讲,这样吧,在我们国家不要叫模特,就叫时装表演演员,怎么样?……”

此外,业余性质、男女混杂、强调“纺织工人”的身份……也成为组建表演队的几个条件。顺理成章地,徐文渊出任了表演队领队。

作为第一个吃螃蟹的人,张成林、刘伟胜等人表现出了足够的勇气。然而,作为历史中的小人物,他们依托的背景,实则是一个坚冰初破、含苞待放的初春图景。

早在1978年夏天,许多西方观察家就注意到了暗流的涌动。这一年6月8日,《基督教科学箴言报》的记者这样描述北京街头的变迁:“虽然单调的灰色和蓝色衣服仍然是标准的服装,但是妇女开始涌向百货商店,从有限的供应品种中选购衣料。在城市,卷发和电烫发型开始时兴。北京排队最长的地方是理发店。”与此同时,传自香港的喇叭裤在广州街头悄悄出现,这种裤子改变了女装裤右侧开口的习惯。作为流行文化的最初冒险,它被许多人认为“不男不女”,并一语双关地说它“颠倒乾坤”,然而,短短几年时间,它迅速地风行于各处城乡……

不仅民间,官员们的态度也悄悄变化着。如果说,允许皮尔·卡丹举办演出,不过是少数官员的大胆举动的话,那么,就在皮尔·卡丹首演次日,路透社的一条消息折射了更多官员的内心:“尽管那些观众都是经过严格审查的,但走出民族文化宫时,男人们大多解开了风纪扣。一些胆大的姑娘更把裙子提了提,露出雪白的膝盖……”

也就是说,演出事实上大获成功。它唤醒了几百名中国官员对美、对差异化世界的本能向往。正是这种汹涌的、席卷了大多数人的暗流,让张成林、刘伟胜们萌生了组建表演队的想法,从而开风气之先。

尽管如此,表演队的组建,也远谈不上一帆风顺。

上海服装公司下属有八十多个工厂,青年男女数以万计,萌生想法之初,张成林就决定“到工厂去挑选(模特)”。但按国际惯例,入选条件应包括身高、胸围、背宽、乳房间距等硬指标。徐文渊为此万分为难:“我这一看,复杂得很啊!……这些都是隐私,在当时可以说是最大的隐私,你怎么打听?怎么选?”

无可奈何之下,徐文渊只好大打折扣:男演员身高179厘米以上;女演员身高165厘米之外,三围应分别在80厘米、60厘米和80厘米以上。最后,“下半身应比上半身长八公分”……

更困难的还在后头呢。1979年春夏,中国女工的普遍形象,是蓝咔叽布工装、肥大长裤,以及一双深颜色的塑料凉鞋。即使得风气先的上海,那些最时髦的青年男女,相互攀比的也不过是的确良衬衫、回力牌球鞋。难道这些入选男女真有勇气在T字台上招摇过市?难道她们的父母会忘记上海的文革,正是从红卫兵上街剪“小脚裤”开始的么?

“当时张经理要求我们,要做到‘四个通’。”徐文渊后来回忆,“思想要通,家庭要通,本人要通,朋友要通。要‘四通’……”

“四通”中,最困难的是家庭这一关。徐文渊记得,一名条件很好的杨姓男青年,因为父母坚决反对、“怕孩子学坏”,而不得不放弃了。即使是最终入选的那些成员,也无一例外地面对着巨大的家庭阻力:年仅19岁、刚刚参加工作两个月的柴瑾,长期不敢向母亲吐露真相;思想开放、敢想敢做、被称为“性格演员”的徐萍,干脆向所有家庭成员封锁了消息……

整整八个月以后,时装表演队终于组建完毕了。这一年秋天,在一处清理出来的库房里,表演队首批成员开始了自己的训练。他们中,包括了七个小伙子以及十二位姑娘。

“第一节课,就遇到了阻力……”时为上海戏剧学院形体教师、兼任表演队教练的任小莲后来回忆:“我要求演员们脱掉外面的衣服,就穿一个毛衣。怎么也不肯脱,连外衣也不肯脱。……”

在徐文渊的反复劝说下,徐萍才带头脱掉了外衣。

脱掉外衣,即使在当时也属正常之举。因此,这样的僵局,折射了演员们忐忑而矛盾的心态。在此之前,尽管性格各异,她们和同龄人有着同样的道路:童年入队、少年入团、青年入党或争取入党;红领巾、团徽以及工装,构成了几代人身份与命运的标识。在这个清一色的世界,她们因此正常、顺当而安全;而在此之后,一切都将变得不可预测。她们要面对风言风语、指指点点;她们或许会成为许多人眼中的“坏女人”,乃至丢掉自己的饭碗、失去自己在这灰色世界的所有安身立命之所……

后来的事实表明,她们的顾虑并非多余。

不过几天时间,议论声就多起来了。表演队队员史凤梅记得,当时同事们经常在背后非议,“他们觉得,蛮好的一个小姑娘,蛮好的一个小姑娘,穿这种衣服,然后做模特,肯定要变坏的”;而柴瑾的体会更加恐怖:有一次,在回家的路上,一个小混混毛手毛脚地说要和她谈朋友。

如果说,这一切还能忍受的话,那么,似乎阴晴不定的气候,则几乎把表演队逼上了绝路。短短半年多时间,表演队两次遭遇解散。

“半年多时间,我们搬家(排练场地)搬了有九次。……”徐文渊说:“最后一次,考虑到演员已经三上三下了,再叫他们回去的话,说实话,厂里也不欢迎。……我就打了报告,要成立专业时装表演队,解决这些困难。”

报告递交了,在第九个排练场,表演队开始了似乎遥遥无期的等待。直到今天,谈起那个狭窄潮湿的排练场,柴瑾依旧不堪回首:“那个仓库,堆满了各种各样的杂物,没有地方落脚。后来那些男同志把东西堆高的堆高,整理的整理,整理出二十平方米的地方。很小的,没有办法排练。……我们进去的时候,正好是六月份,霉雨季节,里面空气很潮湿,蚊子、臭虫也很多,坐在那里,半天下来身上咬的都是包……”

就在这么一处仓库,表演队从夏天捱到了初冬。1980年11月19日,当徐文渊兴冲冲地走进仓库,说他们已成为专业时装演员时,这些疲惫已极的青年“连笑出来的力气都没有了”。

两个多月后,1981年2月9日,在上海友谊剧场,表演队举行了成立以来的第一场公开演出。此时,距离皮尔·卡丹的访华首演,已经将近两年。

与皮尔·卡丹的首演一样,这场演出异常低调。没有任何报刊发布这个消息,走过剧场门口的大多数上海市民,也懵懂、茫然于海报上的“时装表演”字样。直到开场铃响,场内还只稀稀拉拉地坐了一半观众。

开场铃响前后,又发生了一个小插曲。

这一天,徐萍的演出服装中,包括一件露肩膀、拖飘带的黑礼服。不知道通过什么渠道,徐萍的父母听说了这个消息,他们立即赶到后台,阻止徐萍登场。

反对的理由,依然是“会学坏”、“以后没法做人”。徐文渊、任小莲等人反复劝说,也无法打消他们的顾虑。无可奈何之下,徐萍只好将那根长飘带缠在手臂上,以遮住胳膊。值得一提的是,这根飘带正是礼服的“诗眼”,这么一来,作品的个性荡然无存。

这个意外事件让徐文渊心情郁闷。而70分钟演出结束、全体演员谢幕时,他的心情更不好受,“没有掌声,台下鸦雀无声。我想,演砸了”。

“突然,哗啦一下,掌声起来了……”任小莲说,“先是纺织学院的那些学生,接着是全场。那些学生真热情啊,一排一排地全站起来了……”

如雷的掌声,似乎平复了过去两年的辛酸。其实,仅仅从观众的构成,就可以觉察出这两年的社会变迁:如果说,皮尔·卡丹的首演,以精英阶层为主要观众,而上海演出包括了一些普通设计师的话,那么,来自纺织学院、服装学院的学生,则成为这个晚上的又一个主体。他们有的经历过上山下乡,已为人夫人父;有的刚刚从中学考入大学,目光单纯明亮。毫无疑问,这个夜晚的印记,将久久地影响他们未来的职业生涯。

就从这里开始,演出一场接着一场,掌声此起彼伏地响起。表演队频频出现于各类时装博览会、订货会,上海、苏州、广东……徐文渊记得,有一次,供销部积压了许多面料,“我们就到仓库里头去,挑选了不少的品种,然后就发动我们模特儿,每个人设计四张画稿。……就是我们设计的这些很普通的服装,普通的面料,就表演了十三场。……经销商看了以后,全都订了,仓库里头积压的六十万元面料,全都出空了……”

更让人兴奋的,则是同事、亲友的态度转变。二十多年以后,柴瑾仍掩饰不住脸上的骄傲:“……(同事们说)柴瑾,你们真厉害,穿什么就卖什么,穿什么,什么就卖得快。”

随即,1983年春天的一场演出,更让他们永生难忘。

这一年4月,五省市服装鞋帽展销会在北京举行,表演队因此前往北京。一开始,北京之行略显辛酸、苦涩。

“第一次去,住在地下室,很潮湿。反正居住的条件……”徐文渊后来回忆,“姑娘们都是南方人,到北京以后,伙食也不习惯。好多人生病了,那一次,六七个人生病,而且是高烧……”

直到此时,她们的工资还不过45元,每场演出的津贴也仅为1.5元。让徐文渊异常感动的是,即使高烧不退,她们仍然坚持演出。而在此期间,一封观众来信让她们无比欣慰:“你们精湛的表演使我陶醉……对于首都观众来说,我们享受的不仅是服装艺术的春天,还有文艺的春天,祖国的春天。”

或许,这种春意也升腾进了中南海?这一天,演员们都在舞台下休息的时候,中央办公厅秘书局打来了一个电话,邀请她们进中南海表演一场。

“接到这个消息,大家高兴得不得了,那是非常非常的激动……”徐文渊后来说:“我们来北京演出是第一次,进中南海表演,五千年来也是第一次。……说着说着,紧张了起来,会不会出洋相?”

进中南海表演的时间,是4月29日。没有任何当事人披露过这次演出的详情,但,我们能够知道的是,几天后,《人民日报》就以《新颖的时装、精彩的表演》为标题,发表了评论文章。一时之间,全世界主要媒体纷纷转载、评述。

更引人注目的是,不久后,时任共产党总书记的胡耀邦,不仅穿上了一套西装,他并且在众目睽睽下撩开了衣服的左襟,告诉众多记者,这件西装是“中国制造”。

6月2日,时任纺织工业部部长的郝建秀,写信给轻工业部部长杨波,“应提倡穿西装、两用衫、裙子、旗袍”……

又一些日子以后,路透社仿佛一语道破天机地惊呼:原来,“在中国,服装也是政治”。

路透社的这个说法,尽管准确,到底有失偏颇。固然,战国时期的“胡服骑射”、魏晋时代的“衣冠南渡”、清朝初年的发冠苛政,乃至康有为在变法前夕的鼓吹西装……所有这些过往事例,都反映了服装与政治的关联;然而,西方也不例外,从基督教崛起后修道士的着装,到贵族时代没落后假发的消亡。事实上,西装正是现当代西方政治与生活方式的浓缩象征。

几十年前的罗伯特·吉兰,似乎意识到了这一点。他在《六亿蚂蚁》中写道:“蓝蚂蚁,这一比喻所表现的那种令人难以置信的景象,所蕴涵的意义,远比人们可以想到的要深远”。他试图诉说的,事实上是这个国家的整齐划一、渐渐军事化。但他忽略了一点:这个国家曾经多少次地变换衣冠,然而精神的核心,却似乎没有变化过。

在汉语世界里,“衣冠”本来就具有特殊的意味。它代言着文明、开化与正统。但衣冠只是路径,只是表达,它通往的都是自己千年不变的道路。

胡耀邦长子胡德平曾经回顾,1989年,胡耀邦逝世后,家人曾经谈论该给他的遗体穿上中山装还是西装。最后的结果是西装。因为,“西装代表着改革”。

于是,在那个时代。西装象征了回归,也象征了开放。

本文选自《国家历史》2008年1月上旬刊

本文责编:糖糖