作为“扬州八怪”最重要的代表人物之一,郑板桥乃诗、书、画、印四剑合璧的集大成者,盛名负重。徐悲鸿先生赞誉:“板桥先生为中国近三百年来最卓绝的人物之一,其思想奇,文奇,书画尤奇。观其诗文书画,不但想见高致,而其寓仁慈于奇妙,尤为古今天下之难得者”。

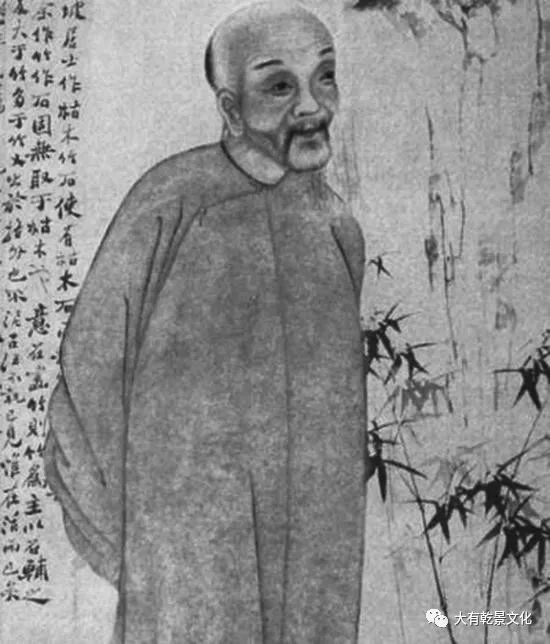

郑板桥画像

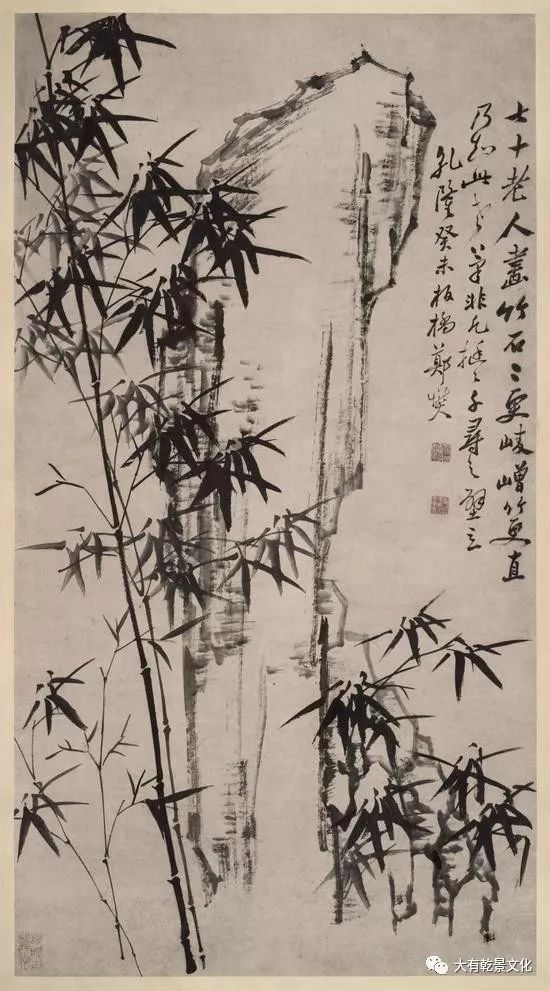

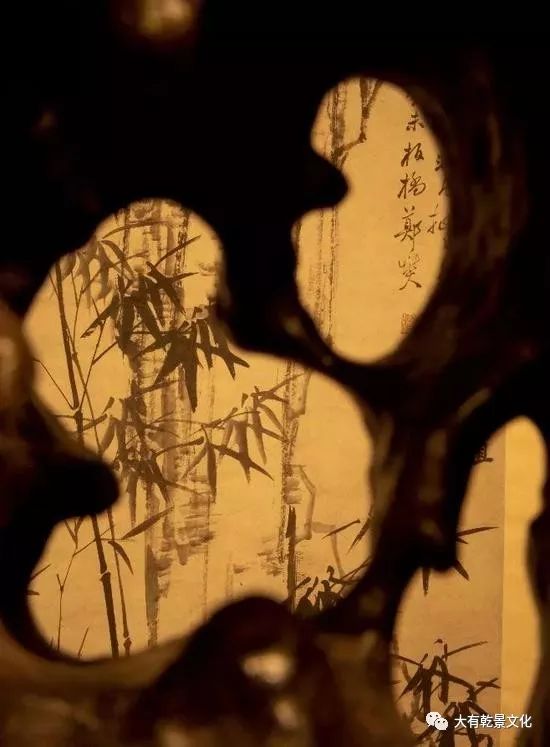

郑板桥曾于画题 “四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。”“眼中之竹”、“胸中之竹”是郑板桥对绘画艺术的客观理解以及主观创作。郑板桥画竹独特,画石亦是如此。石头在其画作中常常作为主体形象来表现,他将石头的特点与人的品格相结合,赞美陶渊明的品性,同时也吐露出自己的气度,蕴藏着刚直不阿,器宇轩昂的品质。亮相于本季春拍之《竹石图》,便是郑氏晚年的代表作。

郑板桥( 1693-1765) 竹石图

立轴 水墨纸本

1763年作

154×83 cm

华艺国际25周年·2019春拍拍品

出版与著录:

1。《郑板桥集》P210,中华书局,1962年1月。

2。《郑板桥集》P221页,(台湾)九思出版有限公司,民国六十八年六月出版。

3。《美术纵横》第一辑P145,江苏人民出版社,1982年2月。

4。《郑板桥书画艺术》P27,天津人民美术出版社,1983年7月。

5。《郑板桥全集》P379,齐鲁书社出版社,1985年6月。

6。《郑板桥集》P210,上海古籍出版社,1986年3月。

7。《荣宝斋》金石书画丛书,P23,荣宝斋,1987年1月。

8。《扬州八怪现存画目》P388,江苏美术出版社,1991年6月。

9。《郑板桥书画集》第一集P66,人民美术出版社,1991年12月。

10。《艺苑掇英》第65期P32,上海人民美术出版社,1999年12月。

11。《郑板桥年谱》P473-474,山东美术出版社,1991年12月。

12。《扬州八怪题画录》P212,江苏美术出版社,1992年2月。

13。《扬州八怪书画年表》P293(录首句),江苏美术出版社,1992年12月。

14。《明清中国画大师研究丛书——郑板桥》P477,吉林美术出版社,1996年5月。

15。《郑板桥文集》P204,巴蜀书社,1997年11月。

16。《扬州八怪全传》P274,上海人民出版社,1998年9月。

17。《绝世风流:郑燮传》P262,上海人民出版社,2001年8月。

18。《郑板桥集》P123,岳麓书社,2002年12月。

19。《郑板桥文集》P225,四川美术出版社,2005年1月。

20。《郑板桥生平与作品鉴赏》(上)P115,远方出版社,2005年1月。

21。《板桥题画》P124,西泠印社出版社,2006年7月。

22。《板桥论画》P123,山东画报出版社,2009年4月。

23。《板桥论画》P226,山东画报出版社,2009年4月。

24。《郑板桥年谱》P300,首都师范大学出版社,2009年7月。

25。《扬州八怪 绘画艺术读解与鉴赏》P153,陕西人民美术出版社,2010年7月。

26。《郑板桥全集?增补本》P414,凤凰出版社,2012年8月。

27。《郑板桥年谱编释》P257,辽宁人民出版社,2014年1月。

28。《中华文化百家经典(全20册)》《郑板桥集 扬州八怪集》P67,时代文艺出版社。

郑板桥科举之路历经三朝,为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,可谓异常艰辛。此后,当了十二年县令,始终爱民如子,“绝苞苴,无留牍”,并因辖区灾荒开仓赈贷而忤大吏罢官回乡。“宦海归来两袖空,逢人卖竹画清风”,以鬻书卖画度过余生。

郑板桥故居

士人以物比德,郑板桥便是托竹石言其志。他认为竹、石皆有坚固不移之气节,与其可谓脾性契合,物我交融。自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人。”曾有感叹言:“非唯我爱竹石,即竹石亦爱我也。”

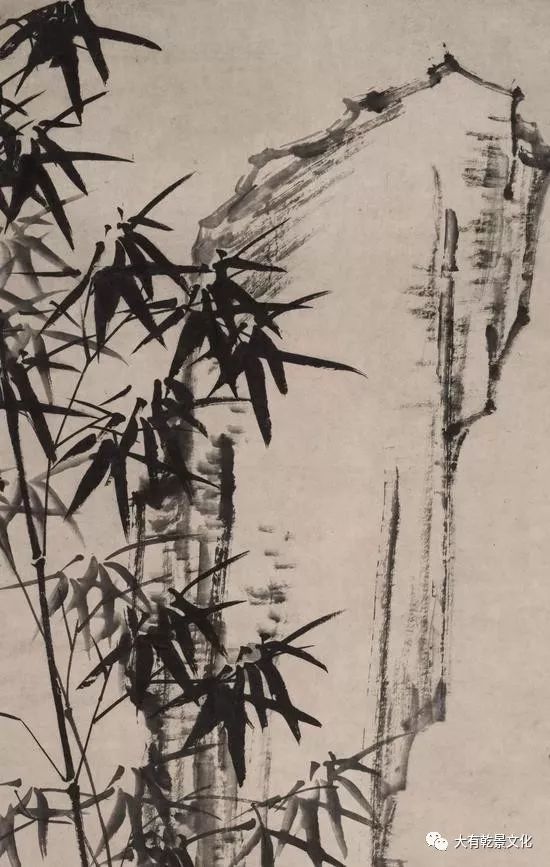

郑板桥《竹石图》局部

此幅《竹石图》绘一峰突兀直峙,形态倔强孤傲,板桥善用直纵硬朗的笔锋勾勒湖石,石上稍以横皴侧扫,不施渲染,取苏轼丑石之态,熔铸成郑家之石,尽写石势之巉峻,骨气毕现。石侧数杆瘦竹,与石相侣。

郑板桥 《竹石图》局部

郑板桥所作之竹“冗繁消尽留清瘦”,删繁就简,以简驭繁,留下了最能表现墨竹神韵的简、瘦之形象。竹,意不在多,所谓“一两三支竹竿,四五六片竹叶”,反而特别强调表现竹的“真性情”、“真意气”。此幅,竹枝挺劲孤直,笔法瘦劲,一气呵成,水墨淋漓。布局疏密相间,以少胜多,具有“清癯雅脱”的独到意趣。竹枝多为静止状,一派“任尔东西南北风”,“我自岿然不动”之象,意欲颂其“千磨万击还坚劲”的高尚品格。

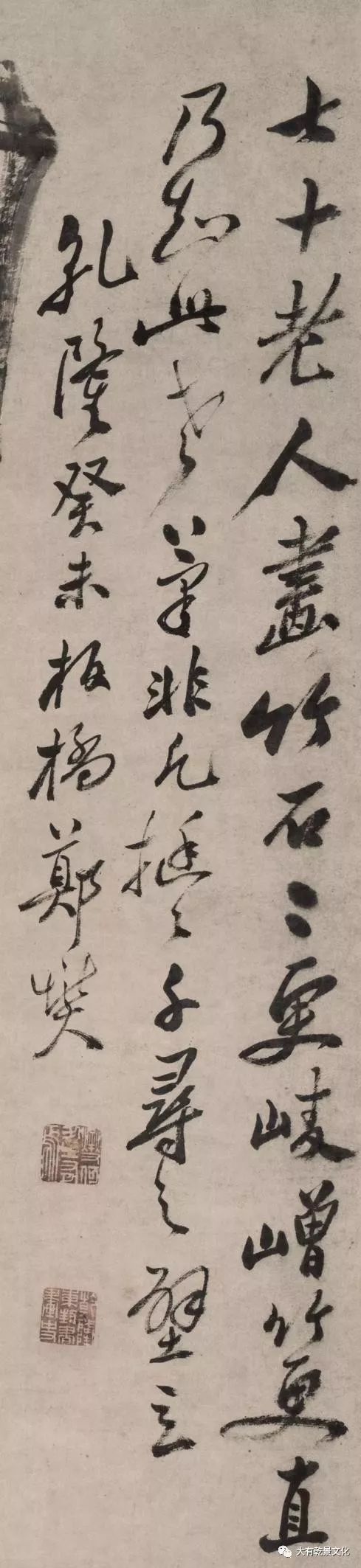

郑板桥 《竹石图》局部

画面右侧以其独创“六分半”书题画诗一首:“七十老人画竹石,石更崚嶒竹更直。乃知此老笔非凡,挺挺千寻之壁立。”诗意与画面交相辉映,写来纵横跌宕,或楷或行,忽篆忽隶,诸体笔意兼备,舒展任意,厚朴潇洒,虽不拘一格,然狂奇中得意得趣。此作绘于乾隆癸未年(1763),彼时郑板桥已赋闲在乡近十年,曾经宦海的复杂不曾侵蚀其刚正不阿的人格,反倒更加坚定了他的信念。古稀之年的郑板桥,绘竹石之术更是愈发劲利,实可谓人愈老,竹愈直,石愈峭。

左:“燮何力之有焉”印

中:“歌吹古扬州”印

右:“乾隆东封书画史”印

郑板桥用印独具匠心,除了在选用印章数量、大小、位置上不拘一格外,更善于因情因画选用不同的印章,使诗书画印融为一体。此幅《竹石图》借助其亲自篆刻的三方印:“燮何力之有焉”、“乾隆东封书画史”、“歌吹古扬州”,将自己的情怀和艺术追求更进一步地展现出来。

郑板桥《竹石图》

郑板桥一生率真坦荡经历了宦海沉浮,虽有春风得意之时,如乾隆皇帝出巡山东,郑板桥曾为书画史参与筹备天子泰山封禅,常引以为豪,并自镌一印“乾隆东封书画史”;却也饱经官场的风霜,阅尽世态的炎凉,其在潍县做官时,关心百姓疾苦声,深受百姓拥戴,他倾力救灾,敢于担当,但一己之力无异于宦海一粟,为民放赈忤大吏而丢却乌纱。画面上所钤的另一方印“燮何力之有焉”正是表达了他那种无奈无助的心境。