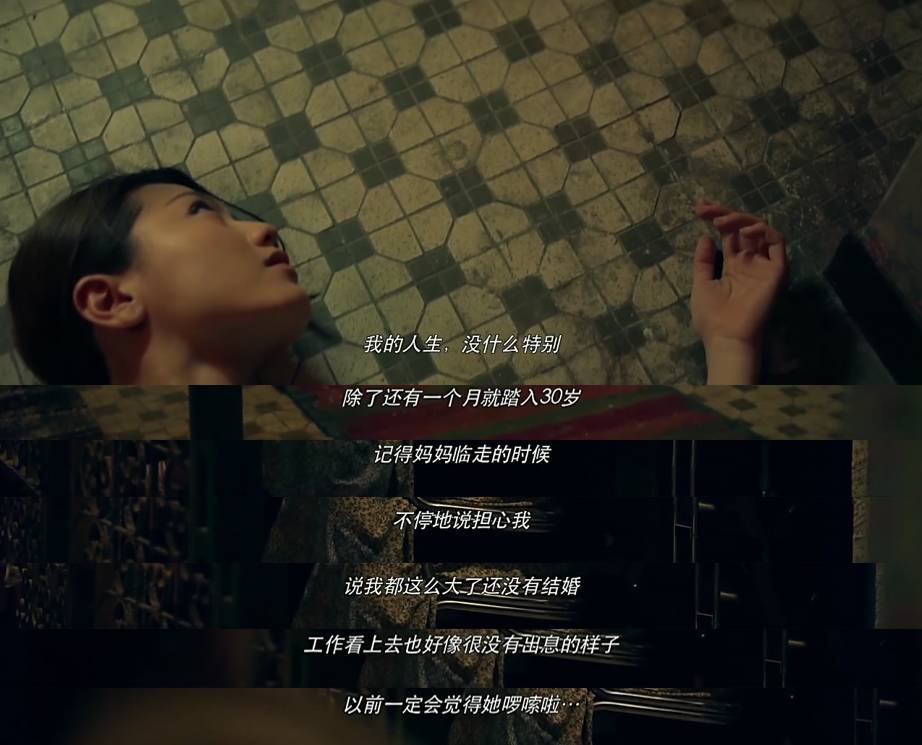

“为什么人人都说三十而立?明明是三十而下,因为要躺下来做健康检查了。”

女人到了三十岁

安全感的缺失

就像一个黑洞

最常说的话是

“不用了,我可以的”

最常见的状态是

“上班的时候依赖工作,下班的时候依赖和朋友吃饭,依赖男友,依赖家人,自己呢?”

最常苦恼的是

“我不知道怎么跟别人一起住”

面对“到了该嫁人的年纪”、“女人不要太独立”这样的质疑,即使心中有理,也往往保持缄默,因为偶尔也会自我否定。

改编自同名舞台剧的电影《29+1》,讲述了两个同年同月同日的女性,站在29岁的人生关口,面对“三十将至”时截然不同的人生态度。导演彭秀慧用平淡的叙事,时空错乱的人物对话,呈现出细腻流畅的影像。

刚刚升任区域营销总监的林若君,是所有“发誓要跟北上广死磕到底”的姑娘们的写照。严格管控自己摄入的每一份卡路里,一丝不苟地进行护肤步骤,按时按点地机械生活,每天都像是慌张地赶场。

升职加剧了工作压力,以往的同事变得生分,为了生存你不得不去成为面具人,终于自己也变成了曾经讨厌的样子。

迟迟不愿结束爱情长跑的男友仿佛鸡肋,两人的话题越来越沉闷,热情的浪潮渐渐消退,爱情变成琐碎的玻璃渣,就只剩下磕磕绊绊,还遗留在坚实顽固的生活沙滩上。

这边年迈的老父亲正做着开颅手术,那边合作的艺人却在闹脾气,辛辛苦苦的加班成果眼看就要泡汤,即使尊严被践踏,还是要放下个人情绪,低眉顺眼地连连道歉。

“我以为我很独立,其实我一直很依赖。上班的时候依赖工作,下班的时候依赖和朋友聚会,依赖男友,依赖父母。”当这一切都没有,无力,孤独,不知要如何前行。

你选择害怕还是笑看?

直到房东转卖了自己租住的公寓,让林若君在暂时过渡的住所,翻看到女孩黄天乐的日记。

29岁的黄天乐和林若君同年同月同日,再过几个月就要迎来自己的三十岁生日。

她在一间唱片行工作了近十年,小时候的志愿是成为歌迷会会长,没有什么积蓄,只有贴满墙的拍立得和黑胶唱片,还有一个十多年的“男闺蜜”。

我们总希望找到一本“人生解惑书”,可以解答人生的所有困惑,如果没有,那么来本童话书也不错。黄天乐的日记就是林若君的童话书。这两个女孩从来没有见过面,却建立起某种精神联系。

黄天乐管不住自己的嘴,从不控制体重,非常容易满足,在外人看来甚至有一些不思进取。她在意的事情很少,所以总是很开心。而林若君活得太认真,所以太痛苦。

即使是面对乳癌末期的噩耗,黄天乐也只是忧虑自己还没有被男人摸过,恳请自己的男闺蜜和自己尝试一把。

这个女人快乐得像个孩子,好像时间唯独对她温柔。

而直到父亲离世,才让林若君找到了审视自己的契机。她一路向前,却忽视了太多风景。疲于奔波的劳碌,从来没有让她享受到应该去享受的生活。

时间仿佛一张限额储蓄卡,眼看已经花光了二十几年,却始终没有买到自己想要的东西。

这样“看似努力”的意义究竟是什么?

最后,黄天乐只身去了法国,因为那里有张国荣的《日落巴黎》,可以抱着法棍面包在大街上走来走去,那是她青春闪光的梦想。林若君也推开了挡在人生关口的那一面墙,走到埃菲尔铁塔下,殊途同归。

“孤独”和“焦虑”是现代人的通病,它就像病毒,常伴常随对我们慢性致死。

我们在选择的过程中权衡利弊得失,又在努力中追寻生活的意义,于是快乐被放大,痛苦也被放大。

伴随着身边加剧的价值论批判或“善意的提醒”,迎面而来的是各种瓶颈和危机。职场危机、家庭变故、感情漩涡,所有能带来安全感的事物,似乎都有可能摇摇欲坠。

它聚焦的不仅仅是女性,而是每一个来到了人生三岔口的我们。

你是努力的林若君还是乐天的黄天乐?那,如果你来选的话,你选谁?

其实,无论“奋斗”还是“乐天”,“生育”还是“生活”,都只是一种人生选择,没有人可以对别人做出的生活选择做出批判,它考验的,是做出选择的我们自己。

人总要学着自己长大。

30岁也只是人生普通一年。时间总会分岔,通往无数路口。

听说,土星的公转周期是10759.5日,30年,当你29+1岁了,就会感觉到生命的变化,或许这会是一个新的开始。

谢谢你闯入我的生活告诉我人生的意义。

人真的应该随心所欲的活这一次。

选择出发,每一个阶段都是由零开始。

喜欢片子的前半部

影片的后三分之一有点拖沓

黄天乐的绝症也有点烂俗

但整体还是一部不错的片

至少我作为同样29+1的年龄

很多场景有触动到

惊喜的还有女性导演镜头下的周秀娜演技很棒

配乐也很棒

黄天乐在意的事情很少

所以总是很开心

而林若君活得太认真

所以太痛苦

我们好像总是喜欢换东西

东西坏了就换新的

我们总是喜欢去放弃问题

而不是解决问题

在适合的时候说一句step out

其实告别错的

才能和对的相遇

我不怕30岁还单身

只怕到了那个时候

我会迫于父母的压力

亲戚的催促

和一个不爱的人过完一生

要追逐梦想还是拥有稳定的生活?

当你29+1岁了

就会感觉到生命的变化

或许这会是一个新的开始

晚安