文 | 南香红

生命之叶悄然调零。心脏闹罢工,胸膛里装上了启博器;脑溢血、中风,一度失去记忆语言,慢长的,一次一次的生死关,渡过之后,嘴边多了一句话:“不死,是使命未尽。”

“

好好活着就是一种最好的抗争,只要活着,我们就能把发生的一切亲口告诉更多的人。

”去年10月的一个黄昏,在长期护养的病房里,他拿出一叠手稿说,要写下他的一生。

这是我最后一次见他,送我们出来,在电梯即将关门的一刻,他突然直起腰,啪的一下立正,给我们行了一个军礼。

电梯门关闭,我们愣在里面,现在想来,这是一个老军人的最后军礼。

2017年2月10日晚,85岁的他在最后的搏击中没有赢。

作为一个细菌战的受难者,一个老兵,一名战斗机飞行员,一名日本政府的控告者,这是他一生唯一一场没有赢的战争。

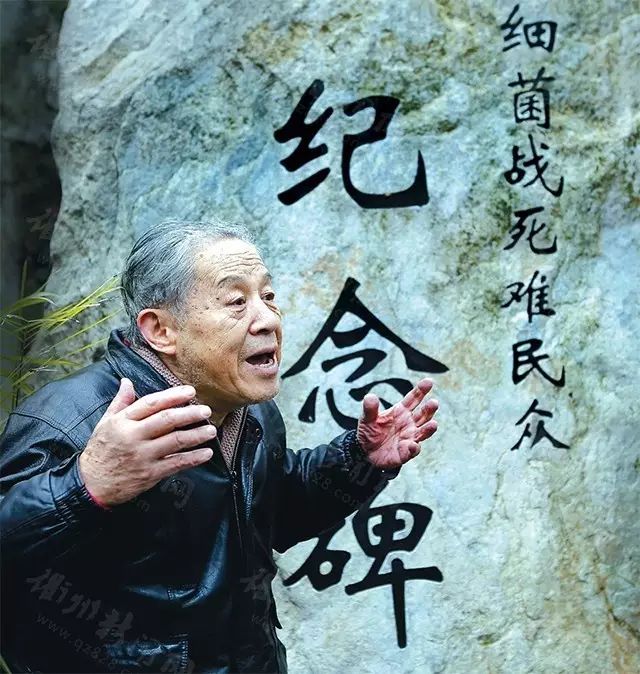

▲

80多岁的老人,回忆起当年的那场浩劫,双手挥动着,显得特别的激动。摄影/韩强

▍

钟表匠的儿子,细菌战的难民

时间拿走了他军人的身板,但却夺不走他的一双眼睛。这双眼到老不花,始终保持着飞行员达标的视力。直视这双眼睛,会感受到里面放射出来的光,有钢的硬度,有不服输的味道。

这眼神,来自于他的父亲,杨惠风。

1998年,杨大方作为日本细菌战受害者的遗属,前往日本控告日本政府,他找出了1939年父亲杨惠风的一张照片,把它放大到超过半米的尺寸,用一根绳子挂在胸前,就像是抱着父亲一样,到日本出庭。照片上的父亲的眼睛,和60年后的杨大方一模一样。

▲

杨大方在日本讲自己父亲和家庭受害的故事

人的一生似乎要经过很多改变,走很长的路,但其实是围着最初的点在绕圈,半径大到没边,但最终还要回来。杨大方在60岁以后才明白他的圆心被固定在1940年。

杨大方保留着一张拍摄于1939年的全家福,这是杨家的唯一遗产,照片上是杨惠风和他的妻子及6个孩子。这是一张最后的全家福,自此之后,这个家再也不全了。

照片上的杨惠风坐在最中间,并不是那种正式的坐姿,而是把长衫下的一条腿翘起来,跨在高处,微侧的身体显得随意,他微笑斜视着上方的镜头,那目光像是在表明他可以接受任何挑战。他的妻子则有些胆怯地躲在他身后,穿着一身黑衣,尽管生过6个孩子,她依然显得很年轻。孩子们分两组,他的右手边是三个儿子,大儿子杨寅生背手站立,白色短袖衬衫黑长裤,已经是翩翩少年。二子千里,三子良臣站在大哥的前面,十二三岁的样子。杨惠风的左手边妻子胸前,揽着是四儿子杨大方,一个6岁的孩童,两个更小一些的女孩,静芳和春芳,穿着小旗袍,弱弱地依着母亲。

这张照片上,全家大小8口人,全穿着皮鞋。

那时候的中国人,大多数没有照过相,能够照全家一起照一张全家福的,一般需要是生活在城市里,家境好的人家。通常是家庭出现了值得纪念一下的事情,才会隆重地全家出门照像。当年的衢州是一个四省通衢的繁华之地,而杨惠风又是这个城市最繁华街市上的老板, 以现在的标准衡量,也是个中产,他们生活安定,衣食无忧,供得起孩子读书。

1939年的杨惠风正值人生盛年,方头大脸,两颊丰腴,梳着三七分的头发。最突出的是两只大眼睛,炯炯有神。他表情轻松,充满好奇,尽管战火此时已经燃遍浙江并烧到衢州,但战争似乎没有给杨惠风带来什么恐慌。看得出来,这个时年37岁的男人对于未来充满信心。

杨惠风在衢州南市街(现在的天宁寺前沃尔玛)开一家钟表店。他是在兰溪学习的钟表修理,在衢州生意越做越好,一连开了三个门面,以他的名字命名,惠风钟表店,出售、修理钟表、眼镜。

衢州三面城墙,一面朝向衢江,南街是衢州最繁华的地方,钟表眼镜在当时是稀罕物,是少数人用的奢侈品,修表是一个技术活,几乎没有竞争,杨惠风的生意兴隆,收入颇丰。

杨大方是他最小的儿子,深受疼爱,当时一家人分住在二处房子里,只有他可以和父亲、母亲一起住在店里。哥哥和妹妹则跟着祖母住在城里的南街棋坊巷4号。

就像当年杨惠风不相信自己强壮的身体能够染上鼠疫病一样,几乎所有看到照片的人都难以相信如此饱满的生命会突然陨落。

▲

杨大方的父亲杨惠风,1941年感染鼠疫死亡,时年39岁

抗战开始后的第二年,另一场战争就悄然打响。在八年抗战结束之后几十年间,这场战争还没有结束,这就是细菌战。

衢州位于中国浙江省的西部。如今在经济发达的浙江,它是一个“落后”的地方,经济在浙江地级市里排倒数第二。但1940年的衢县范围,有人口101万,凭借水陆运输,号称“四省通衢”,陆上有浙赣铁路贯穿全境,水上有衢江通航,连接江山、常山、兰溪、和杭州;公路可经江山、常山到江西上饶,经龙游至金华,是一个中国东南部的大城市。

衢县是1940年10月4日出现空投物的。1940年10月4日,一架日本军用飞机在衢州市(当时的衢县,以下用旧称)上空低空飞行,盘旋之后散布了夹杂在小麦和谷子中感染鼠疫的跳蚤。飞机飞走后,县城(市区)里的柴家巷、罗汉井一带的居民在房顶和地面上到处都发现了散乱的空投物。

日军空袭17天以后,在衢县县城发现了大量的死老鼠。在20天后的11月12日,柴家巷3号的居民吴士英(女,12岁)发病,第二天,罗汉井巷5号的黄廖氏(女,40岁)、柴家巷4号的郑冬弟(女,12岁)相继发病。他们都是在发病的三、四天内死亡,症状都是高烧、头疼、鼠径腺肿大、呕吐。县卫生院在20日将其诊断为腺鼠疫。后来该诊断被福建省派遣的防疫专家根据显微镜检查、细菌培养、动物接种所确认。

2013年发现的日军资料暴露出当年日军飞机向衢州空投了8公斤鼠疫跳蚤。衢州从来没有过鼠疫流行,原本不是疫源区,鼠疫就这样从天而降。当年的11月出现第一波流行,第二年的2、3月鼠疫又气势汹汹来了第二次大流行,以后总有鼠疫时不时地冒出来,直到1948年,每年都会卷土重来的鼠疫,才停歇了。

空投之后,惠风钟表店没有歇业,钟表店所在的南街离鼠疫流行核心街区美俗坊还隔着一条路,相距300多米,没有出现死人的情况,没有被划入首批隔离封锁区。另外杨惠风对自己的身体非常自信,他认为自己很强壮,不会得病。没有流行病知识的民众不知道怎么防备,也不把鼠疫当回事。

第二年3月下旬的一天,杨惠风突然不思饮食,接下来就发烧,淋巴腺肿大,尤其是以大腿两侧最重。“急得我母亲到处求医,我也曾见过县卫生院的医生到店里来诊治,但没有好转,母亲听说用烟油,就是从抽大烟的烟筒里刮出的油治有效,就去找来治。”杨大方说。

发病不到一周,平时身体非常强壮的杨惠风在店内二楼的卧室里痛苦的死去,死时是攥着他最心爱的小儿子杨大方的手。此时是1941年3月28日上午,杨惠风39岁。

杨大方不能忘记父亲在病床上挣扎求生的样子。“我当时9岁了(虚岁),他临时死时一双眼睛紧盯着我母亲,却说不出话来,我明白他那眼神的意思,他不想死啊,他放心不下。”

日军空投物和鼠疫流行之间的因果关系,是在战后50多年才被找到证据、证人证实的,杨大方参与到这个调查与揭秘的过程中来,正是因为父亲的不白之死。

在衢州市及衢县档案馆里,杨大方找到了一份中华民国34年4月4日的衢州日报,上面有一份警察署统计的城区染疫死亡的人员名单,父亲杨惠风的名字赫然在列。

一夜之间,这个丰足的家庭就破亡了,杨大方失去了父亲,从一名富足的钟表匠的儿子,沦为了细菌战的小难民。

▍

败落的中产家庭,仍为国家贡献两名空军战士

1940年的衢州虽然经济、战略地位高,但医疗卫生状况却并不高。1943年任衢县卫生院院长的潘振钰回忆当时的衢县:“严重地缺医少药,医疗设备除了县卫生院有一架普通低倍显微镜外,其它私立医院,诊所只有听诊器、血压计之类的简单诊断器械,所以,绝大多数医生看病者是凭病人主述及症状,误诊率很高。将伤寒误诊为鼠疫,将霍乱误诊为急性肠胃炎等。”

然而对于突然到来的疫灾,衢县政府还是进行了全力的防疫救治。1940年的世界形势是,欧洲希特勒发动了全面进攻,英法因大战而无暇东顾,日本认为其向东南亚的扩张机会来了,于是想减少在中国战场上的兵力,从中国抽身,快速向南扩张。日本陆军省、部会议决定:到昭和十五年(1940)末,在华武力大致保持现状,积极支援政略和谋略。

所谓政略即为中国派遣军代表今井下武在香港和重庆政府代表宋子良的秘密谈判;谋略则是决定在华中的浙江、江西等地进行“保号”细菌战,并把细菌战作为向中国政府施加压力的一个手段。

“保号”作战在6月便开始秘密策划,由日本大本营动员了731部队等细菌生产部门、关东军、中国派遣军作战部门、航空部门等各个与细菌战有关的环节,直到10月实施,酝酿准备了整整四个月,最后选定的是浙赣线沿线城市:衢州、宁波、金华、台州、温州、丽水、玉山、及杭州—上海一线。使用的细菌不仅是鼠疫,还有伤寒、霍乱等多种。

这场正面战争之外的战争,中方毫不知晓,全无防备,直到疫病爆发。蒋介石最早得知衢州发生鼠疫的消息大约是12月6日,第三战区司令员顾祝同发给蒋的电报:

行政院长蒋均鉴:

密查敌机近在浙省境内散布毒物,业经该省卫生处检查确断为鼠疫杆菌,则以后继续散布污染堪虑,敬请转饬卫生署所属中央防疫处生物学研究所赶制大量鼠疫苗及血清,以应急需。

在“严密封锁疫区,以杜绝蔓延”省政府主席黄绍竑发出如此电令之前,衢县防疫委员会就成立了。衢县当即就调动了党、政、军、地方、民间各个方面的力量。成立应对鼠疫的各专业小组:总务、医务、掩埋、工程运输、警卫、筹募、宣传、给养等。

战争其间难民四起,随着日军的推进,衢州成为金华、兰溪难民的避难之地。鼠疫一起,民众的直接反映就是逃出城去,而逃散意味着鼠疫的扩散。为了防止疫病随难民扩散,衢县防疫委员会封闭了疫区,将一些病人的房屋用火烧毁,并设置了隔离区,隔离发病的人和病人家属,发现有逃走者,则出去人马去追逃。烧房,抓逃,隔离又进一步激化了官民矛盾。

绕衢城而过的衢江被选为隔离地,政府征用船只,在衢江江心排成一行行一队队,用锁链锁住,以天然水障碍形成隔离。

父亲死亡的当天,不及家人处理后事,惠风钟表店便被县防疫部门查封。杨大方和母亲被送到城西西安门外停在衢江的隔离船上,他和母亲与父亲有亲密接触,是否感染要经过15天的隔离观察,15天内不能上岸,不能和家人接触。在隔离船上每天看着岸上灯火,不知自己的家和自己的亲人身在何处,心如火焚。

当他们解除隔离回家时,发现店里所有的物品都被洗劫一空,父亲的遗体也不知所去。“

后来有人告诉我们,父亲的遗体被防疫人员用白布一裹运往城西花园岗埋葬,但究竟葬在哪里,我们到现在也不知道,这么多年来,祭拜父亲时只能对天遥祭

。”杨大方说。

惠风店的财物是如何被洗劫一空的,杨大方至今说不清楚,他自己太小,母亲又是小脚无力追查。但是鼠疫及战争带来的社会失序是可以想象的。再后来的日军大轰炸将惠风店的三间门面房全部炸飞,什么都没有剩下,从此父亲多年积累的财富烟消云散。

父亲的死引发了这个家庭巨大倾覆。老祖母因儿子的死而一病不起,不久就去世了;和杨大方的父亲一同在店里工作的叔叔逃回乡下不久也死了,他很可能是染上了鼠疫,只是没有防疫部门检查确定;杨大方的二哥杨千里患上了烂脚病(疑似细菌战炭疽感染),活活烂死。婆家连续遭难,杨大方的母亲只好拖着几个孩子回娘家。但娘家也正在死人,杨大方的四舅母和舅母家的祖母、父母都染疫死亡。

失去家长的杨家全部的重担都落在了母亲身上。“

我母亲小脚,路都走不动,而6个孩子还需要她养活,当时我家最大的孩子是我大哥,但他也只有15岁

。”

日子靠姥爷接济,他在乡下种地,经点商,有一个小食品店,但日军飞机不断的轰炸让生活无法正常进行。逃飞机是日常生活的一部份,“生活极其艰苦,在乡下我和二哥满身生满疥疮,母亲也患上肺病,她一双小脚,为了我们能吃上饭,整天不停地忙啊忙”。

“

15岁的大哥刚读完初中,为了减轻家里的负担也为了给父亲报仇,和舅舅一起报名参军,他投考了民国空军,他这一走,我们谁都没有想到竟然是和母亲的永别

。

”

和大哥杨寅生的家书来往,都是杨大方来写的。大哥因为有文化,又从小跟父亲摆弄钟表机械,从衢州到南宁到重庆,一路成为民国空军的机械师,飞美国的C47飞机,最后升为少校空中机械师,此后大哥可以每月寄些钱来,接济母亲和弟弟妹妹的生活。

生活虽然艰苦,但母亲决不肯放弃孩子们的教育,“

再难也坚持让我们上学,一直供我读到高中,我母亲太苦了,这也是她解放后不久就去世的原因

”。

1949年杨大方读到高中二年级,考上了二野军政大学,参加了解放军准备解放大西南,8月学校里贴出中央军委决定组建空军招聘新中国第一批飞行员的消息,杨大方报名并入选。

一个战争破亡的家庭,一个寡母,却为中国贡献了两名空军战士。杨大方的二哥考入了鲁讯文艺学院,大妹妹也参加了解放军

。

▲

杨大方(右一)和他的空军战友

(未完待续。题图为杨大方和父母的最后一张全家福)

【作者简介】

南香红| 腾讯·大家专栏作者,

现任《中国财富》杂志主编

。

【精华推荐】

新疆的底色

·END·

大家

∣

思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系

[email protected]