日本宪兵队审讯室酷刑示意图

侵华日军酷刑多达34类、500余种,可谓集古今中外残忍与残暴手段之大成,空前绝后,罄竹难书。侵华日军酷刑之酷、之虐、之恶、之毒、之暴、之耻,更是达到了极点,非语言能形容,真是正常人不能为,善良人不愿想,心软人不忍睹,胆小人不敢看,其暴虐残酷无耻的程度是人类酷刑史上罕见的。

记者 | 周长庆、刘硕

本文摘编自微信公众号“ 新华每日电讯”(ID:caodi_zhoukan)。

吉林省两位专家经过十年专题研究发现,日本侵华时期特别是在中国东北进行殖民统治期间,利用和“发明”各种惨无人道的酷刑,残忍折磨和虐杀抗日军民、普通群众以及盟军战俘等外国人。这些酷刑多达34类、500余种,可谓集古今中外残忍与残暴手段之大成,空前绝后,罄竹难书。

有关专家认为,日本侵略者的酷刑虽然不能摧毁中华民族的“血肉长城”,但应该引起爱好和平的人们的关注与警惕。二战后远东国际军事法庭已把酷刑拷问列为日本战犯的战争罪行之一,而酷刑作为侵华日军的集体犯罪行为,至今仍未得到充分的揭露与清算。

辽宁北票炭矿日本侵略者残害特殊工人的刑讯室

在二战后中外有关日本侵华暴行的研究中,往往集中在大屠杀、“慰安妇”和人体实验、细菌战与化学战方面,而对日寇及其帮凶在中国各地对抗日军民和普通群众普遍施行的多种多样的酷刑、虐待,因重视不足而没有开展深入研究。有鉴于此,中共吉林省委党史研究室征研一处处长、研究员王宜田和吉林大学马克思主义学院副教授巩艳,历时十年,对侵华日军主要在东北实施的酷刑进行了专题研究,填补了这一空白。他们在散见于各类战争史实的中外档案资料或著作中寻找相关记述并进行归类总结,2016年末,他们的专著《罪恶——东北沦陷时期日军酷刑犯罪实证》(以下简称《罪恶》)由吉林文史出版社出版发行。这也是中外第一部专门从酷刑角度揭露二战日军暴行的研究专著。

“要把侵华日军酷刑的种类写全、把同胞受难的经历写全、写准是一件非常不容易的事情。因为其酷刑种类繁多,五花八门,我们只能以刑具的物理性质和受刑人的部位加以分类和命名。”王宜田说。

日本关东军细菌部队对中国人进行毒气实验

记者强忍着精神痛苦,多次翻过《罪恶》这本书,一个真切的感受就是:无论是中世纪西班牙宗教裁判所的水刑,还是美国中情局在关塔那摩监狱的水刑,乃至一些国家警察对示威者使用的辣椒水喷雾剂,比起侵华日军在中国东北实施的“水刑”相比,只能是“小巫见大巫”了。据《罪恶》披露,1906年日本在中国东北设立铁路和领事馆警察署的同时,就把“灌凉水”酷刑引进来对中国人使用。据统计,在伪满洲国,日本军警宪特使用的灌凉水方法就有33种之多,如灌辣椒水、灌煤油、灌凉水掺小米、灌凉水掺头发、灌臭水、灌马尿、灌粪便、浇开水……在华北,侵华日军和汉奸打手竟给灌辣椒水起个“好听”的名字——“放焰火”,因为人被倒着灌辣椒水时,会呛得从鼻子嘴里喷出血水来,喷得老高。实际上,二战期间,所有被日本军队侵占的国家和地区,日本宪兵都使用过灌凉水、辣椒水的酷刑,新加坡华侨把这种酷刑叫“东京酒攻”,闻之色变。

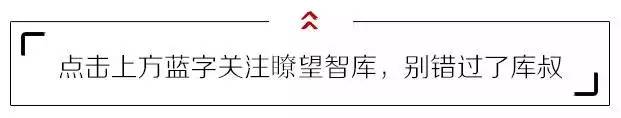

日本在中国东北“集团部落”里实施的部分酷刑 新华社记者 周长庆 摄

“酷刑是人类社会发展史上极其野蛮残暴的行为,而侵华日军酷刑之酷、之虐、之恶、之毒、之暴、之耻,更是达到了极点,非语言能形容,真是正常人不能为,善良人不愿想,心软人不忍睹,胆小人不敢看,其暴虐残酷无耻的程度是人类酷刑史上罕见的。”王宜田说。

研究表明,日本的酷刑犯罪是以日本国家法律、法令和军队命令为依据,由日本宪兵、军队、警察、特务、看守、监工、开拓民、教师等共同实施,并唆使、强迫伪满洲国军、警、宪、特、汉奸等参与其中,共同加害于中国抗日军民和普通群众,其残忍程度超出当代人的想象,是日本的地地道道的国家战争犯罪。

王宜田认为,日本侵略者对东北各族人民实施的酷刑不但是日本法律明文规定的,而且是按照日本关东军司令部所颁布条例、命令执行的,更是在日本关东军、关东宪兵队各级军官命令下实施的。从其性质上来看,这是国家与个体共同实施的“依法行为”,体现出酷刑罪恶的国家属性,是日本侵略者的集体犯罪。

在日本宪兵训练大纲中就列入了刑讯方法,包括鞭打、灌水、火烧、水烫、电休克、膝关节脱臼、悬梁、跪利刃、切除手指甲和脚趾甲,以及折断手指和脚趾。许多宪兵军官还“发明”自己一套刑讯花样,在其侵占地区肆无忌惮地使用。

二战时期,盟军缴获的《日军审讯守则》第二节称:“通常应使用的手段有……一般的拷问、毒打、撞击和一切能使肉体痛苦的方法……”日本关东军参谋本部制定的《俘虏审讯要领》,规定了使用酷刑原则和具体酷刑,并规定“拷问要持续给肉体以痛苦……拷问实施的手段要考虑方法简便,没有残忍感,痛苦的持续性强,不留伤害的痕迹”。有了这样的官方法律依据,日伪军警宪特拷打中国的抗日人士和无辜民众时更加有恃无恐、毫无人性。

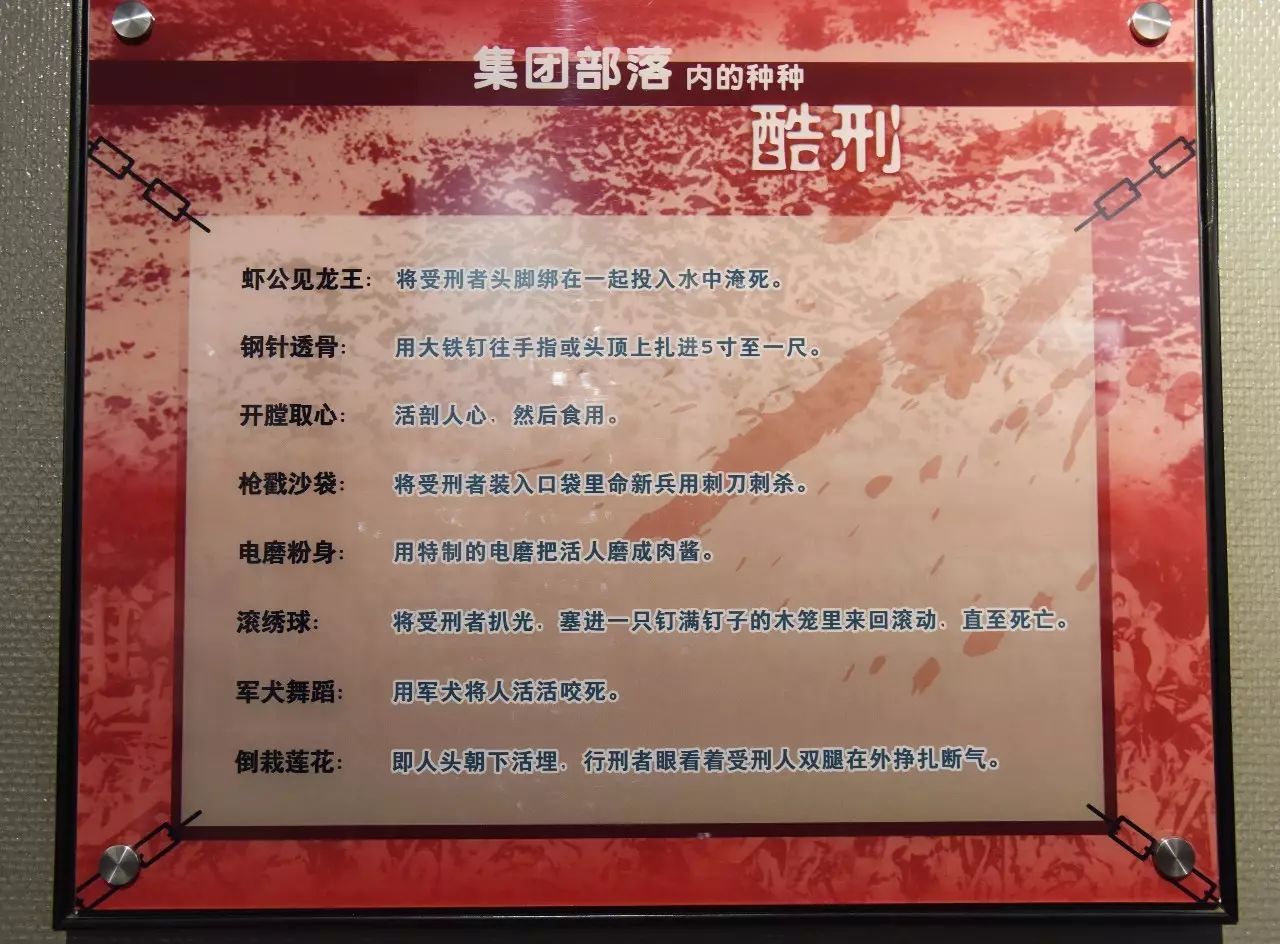

日本731部队在中国对中国人进行活体实验的部分酷刑种类

日本731部队在中国对中国人进行活体实验的部分酷刑种类

据《罪恶》一书披露,在伪满洲国,日本侵略者和其帮凶不仅将古今中外各种酷刑“发扬光大”,还“发明”了很多更为残忍的酷刑。

比如,在零下三四十摄氏度的严冬有各种“冻刑”方法:最普通的是浇凉水,还有先打后冻,光脚在雪地上冻,趴冰上冻,塞水缸里冻,裸体在室外站立,裸体坐雪地上浇凉水,绑电线杆或旗杆上冻,还有什么“打坐”(把人赤身裸体埋雪堆里、外面只留个脑袋),“蘸糖葫芦”(叫人跳冰窟窿里“洗澡”、出来被风一吹冻成冰人),“冻冰棍儿”(把人衣服扒光、绑上,站在冰天雪地里浇凉水)……

卑鄙无耻、心理变态的日本侵略者还“发明”了各种“阴刑”,即对男女性器官实施火烧、针刺、刀捅、脚踢,甚至用猪鬃刺尿道,用狼狗咬男性生殖器,割下妇女乳房,剖开孕妇肚子,往阴道里塞瓶子……其龌龊下流之酷刑,绝非当今的人们所能想象。

日本侵略者魔鬼般的酷刑折磨和其他暴行,对于沦陷区特别是东北人民来说无异于“人间地狱”一般。酷刑甚至激起了一些尚有良知的伪满洲国警察的严重不满甚至武装暴动。

1945年4月5日,伪满黑龙江通河县“警尉补”王金财率领部分警察发动暴动。他们打开县“矫正局”监狱大门,释放了被关押的爱国民众180多人;占领伪警备队,解救了关押在此的东北抗联三路军迫击炮营营长谢洪升;最后占领伪县公署,武装起300人的起义队伍,向城内的日伪军警官吏进攻,打死日本军警34人、伪满特务2人,放火烧毁县公署大楼、警察署、汽油库和大批物资。这就是震惊伪满洲国的“通河事件”,又称“四六”反日暴动事件。4月6日,日伪当局紧急调动邻近地区大批军警将暴动扑灭。8月12日,王金财等被捕的37人在佳木斯被日寇枪杀。

据调查,王金财领导暴动的原因很简单,就是难以容忍日伪特务和警察对中国同胞施以各种惨无人道的酷刑。暴动发生前,他负责守卫县“矫正局”监狱。当时日伪当局大肆逮捕当地抗日民众并严刑拷打,使关押在此监狱的267人中被折磨致死达188人。受刑同胞的惨叫声不绝于耳,死亡者的尸体被扔到附近田地里。基于同情、怜悯和义愤,王金财遂带领亲信毅然发动了反日暴动。“通河事件”给日伪当局以强烈的震撼,迫使他们暂时停止了在通河县的“矫正”政策。

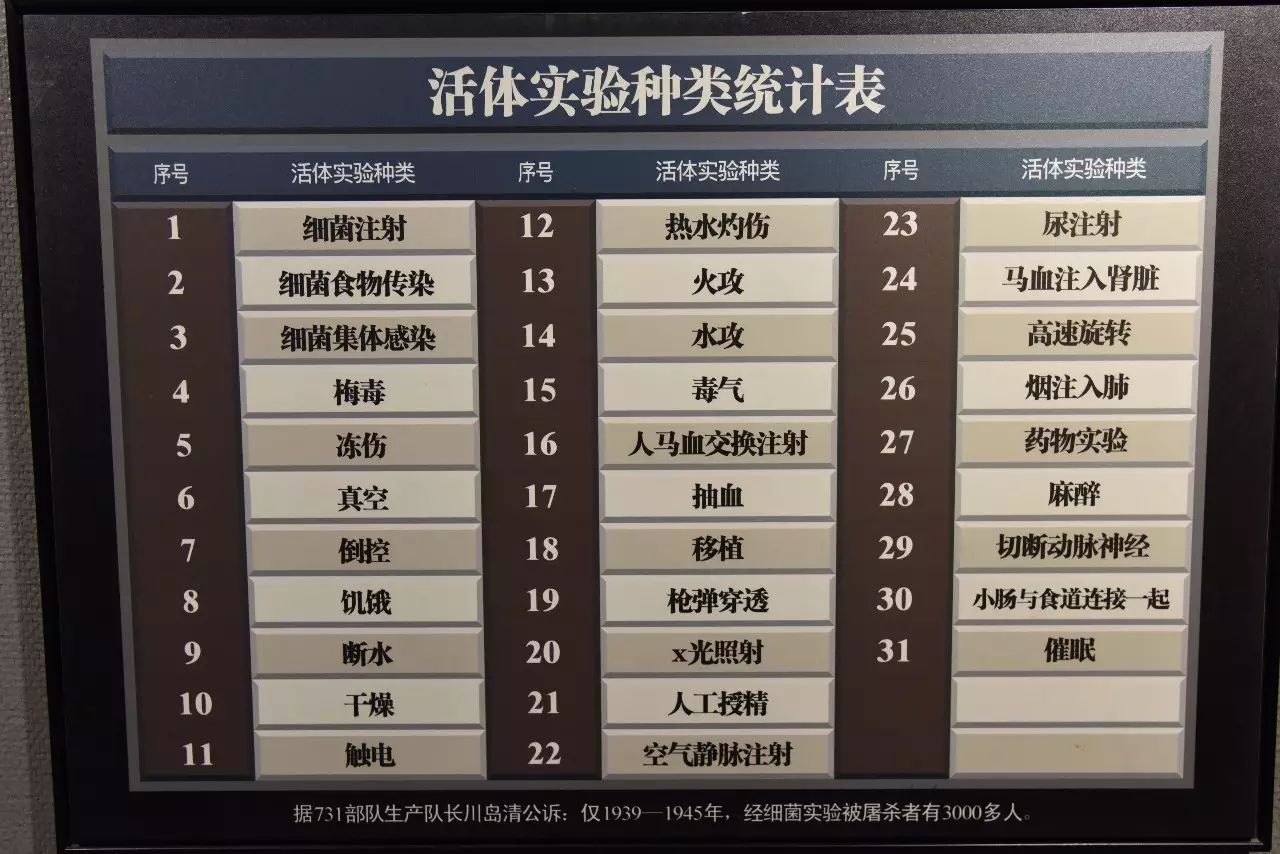

大连金州“日本军队医院”日军残害中国劳工的部分刑具(资料照片)

王宜田说,研究发现,在伪满洲国所有遭受日本酷刑拷打的人群中,中国共产党人是最坚强的。因此,他们在《罪恶》一书专写了“日本酷刑下的共产党员”一节,讲述了杨靖宇、张浩(林育英)、赵一曼、金剑啸、于天放等人意志如钢、气贯长虹的英勇事迹。此外,还在“日军酷刑下的爱国志士”一节中,介绍了一些宁死不屈、视死如归的东北义勇军、国民党爱国人士和普通百姓的可歌可泣的事迹。

在硝烟弥漫的冰天雪地战场上,抗日民族英雄杨靖宇(原名马尚德)威震敌胆的英雄气概已闻名遐迩,他在日寇酷刑面前的坚贞不屈却少有人知。那是1929年7月,党中央派遣正在上海学习、化名张贯一的杨靖宇到东北工作,中共满洲省委任命他为中共抚顺特支书记。8月30日,由于叛徒出卖,他在抚顺被日本警察逮捕。敌人根据情报断定张贯一是新来的共产党人,当晚就开始审讯。马尚德在老家河南从事革命斗争时曾3次被捕,有着刚强的革命意志和丰富的斗争经验。敌人不论怎么审讯,他一直坚称自己是开杂货铺的,不知道什么是共产党。连续几天,敌人使用了坐老虎凳、皮鞭抽、灌凉水、灌马尿、上大挂、烙铁烙、蚊虫叮咬、水牢浸泡等酷刑,他被折磨得伤口感染、腐烂,高烧不退、气息奄奄,但始终不承认自己是共产党。后来他被以“反革命嫌疑罪”判处有期徒刑1年6个月,1931年4月刑满出狱后又不幸被捕。直到“九一八”事变后,杨靖宇才在党组织营救下出狱,投入到组建东北抗日联军、同侵略者血战到底的伟大斗争中。

抗联女英雄、共产党员赵一曼在日寇的酷刑下意志如钢,英勇就义(资料照片翻拍 2月5日摄)

抗联女英雄赵一曼因伤被俘后,日本警察特务为逼她供出情报,无所不用其极,对她先是施用钢丝鞭抽、老虎凳、竹筷夹手指和脚趾、拔牙齿、灌凉水、压杠子、搓肋骨等“轻刑”,后来又使用盐刑(向伤口撒盐)、钢针、铁钎、竹扦刺指甲缝、烙铁烙胸背大腿以及坐电椅子等“重刑”,还有难以描述的专门刺伤女人柔软之处的酷刑,但都未能使她屈服。在赵一曼就医监护治疗期间,敌人还“抓住她的头发往墙上乱撞,用烟头烫伤她的脸,成绺地揪下她的头发”,把她折磨得死去活来。尽管如此,她始终守口如瓶,表现了大无畏的英雄气概,直到最后英勇就义。

于天放,又名王文礼,是黑龙江呼兰人,曾任东北抗联第三路军第六支队政治委员、总部军政特派员兼宣传科长。他被捕后奇迹般地从伪满北安监狱逃脱,新中国成立后曾任黑龙江省副省长、黑龙江大学校长等职。1944年12月19日,因叛徒出卖,于天放被伪庆安县警察署逮捕。入狱第一个月,日本特务为了收买他,用尽各种办法软化他,但他毫不为其所动。敌人开始对他使用酷刑,先打手板、用皮鞭抽后背,然后是灌凉水、吃“红枣”(用烧红的烙铁烙皮肤),最后用电刑,几乎尝遍了所有的酷刑。他在新中国成立后回忆道:

“其中最好挺的是打手板和鞭背,打了几下就麻木不觉疼了;电刑过急,一碰就不省人事了,咬咬牙就挺过去了;最难挺的是灌凉水,使人七窍流血,头发变红(由发孔冒血),几次昏死……有一种电刑,碰上不能马上昏死过去,专使心脏震动,非常难忍。这些酷刑,我受过五六次。”

无论多么惨绝人寰的酷刑,铮铮铁骨的于天放都咬牙挺过来了。他不甘心坐以待毙,一直考虑如何越狱,利用放风的机会摸清了看守的位置和看守放钥匙的地方。终于在1945年7月12日与另外一名抗联战士赵忠良一起,打死日本看守成功越狱,并在人民群众掩护下脱险。当时伪满洲国报纸惊呼:“于天放逃跑,满洲国失去了一大半。”日寇以物资和钱币总计百万元的价格悬赏捉拿于天放,并威胁“谁要隐藏,全村诛灭”,还组织了疯狂的大追捕,逼迫数十万当地百姓“拉大网”搜寻。这是日寇在“8·15”投降前夕对东北抗联最大规模的一次军政行动。在1954年国庆节上,毛泽东主席在天安门城楼上与于天放握手时,诙谐幽默地对他说:“天放,抓不到;今天,见到了。大智大勇,人民英雄!”

日本侵略者与溥仪狼狈为奸,将伪满洲国变成中国东北的“人间地狱”

为什么“二战”中日本侵略者对被占领区人民会施行这样多的酷刑,而且其规模大得超出想象?有关专家分析说,法西斯主义的邪恶残暴本质,加上当年日本民族文化传统中的劣根性,导致日本侵略者的极度残忍和心理变态。这是必须深刻反思反省的日本战争罪行。

中国第二档案馆馆长、研究馆员马振犊认为,酷刑虐待是日本军队二战暴行的一个重要方面,它往往是直接导致受害者被屠戮死亡的原因,曾有无数中国同胞与朝鲜、苏联、英美及南洋各国人士死在日军的酷刑之下,其危害程度绝不亚于日军大屠杀等暴行。日本法西斯企图用这种严厉的惩罚手段来震慑各地的反日活动,在民众中造成高压与恐慌,来达到其维护法西斯统治的目的。

马振犊说,侵华日军在施行多种酷刑手段与方式方法方面的残忍性、多样性与普遍性,不仅达到了空前绝后令人发指的地步,而且可以说是,集古今中外残忍与残暴手段之大成,其内容方式已达无以复加的地步。他们所作所为的残忍度及其下流性,甚至在几十年后的今天,人们也无法直面,不忍或不敢叙述。

事实上,面对当时的日军酷刑照片和文字记录,即使是现在,很多人也不忍看读,甚至产生心理上的疾患。例如当年的南京大屠杀亲历者、美国人魏特琳,以及几十年后的南京大屠杀的研究者张纯如,最后都是因饱受日军酷刑暴行的强烈刺激、不能摆脱心理阴影而最终自杀。王宜田曾多次自问:中华民族为什么会遭到如此巨大的磨难?无辜的同胞为什么会沦为魔鬼施虐的羔羊?如何才能避免历史悲剧的重演?他说:“捍卫尊严需要实力,更需要勇气、胆量和血性。当一个民族真正从精神上站立起来的时候,悲剧才不会重演。我们研究酷刑、记录痛苦不是为了延续仇恨、增加仇恨,而是为了正视历史,呼唤良知和理性!