正文

在红包、奢侈品甚至一顿饭、一个表情都可以表达感谢的时代,锦旗生意越来越不好做了。

文 ✎ 丁雪

编辑 ✎ 卜昌炯

78岁的杨秉诚在北京友谊医院附近的图文店一次性做了7面锦旗。

因为50多年后,他终于在2017年有了户口和身份证。

杨秉诚在“文革”时失去户口,半个多世纪里,他的活动范围一直局限在珠市口、天桥附近,这个区域里有不少人认识他,其他区域则经常会查身份证。他的职业选择局限在“卖报纸”,其他职业需要身份证。

“有了户口本后,街道什么事儿就可以通知你了。”他告诉《博客天下》。这种参与感让他觉得不再“低人一等”。

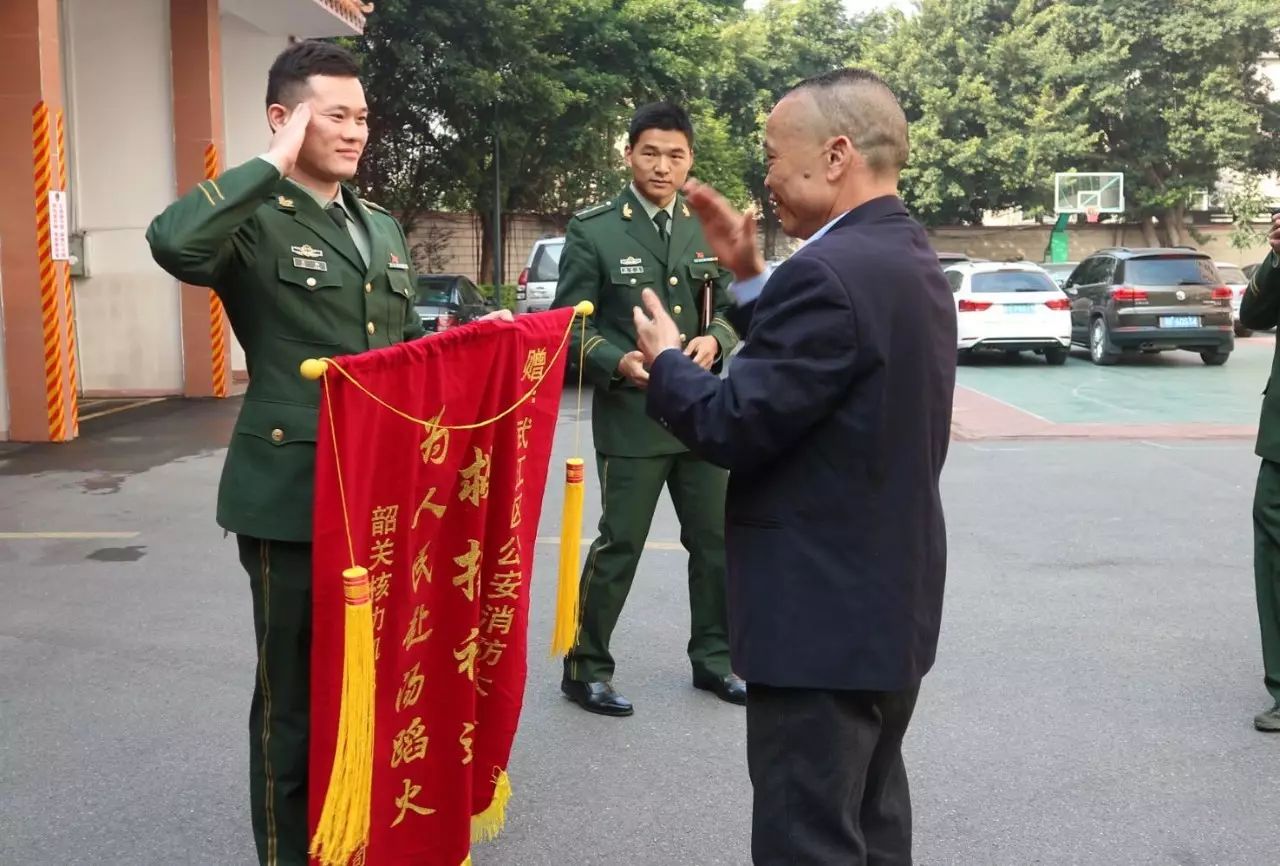

做完锦旗后,老人挨个送给帮他申请户口的人。例行公事是,挂上去前,领导出来,握手照相,取景框要对着锦旗,还有上面的字。

前两天,杨秉诚路过前门大街去办户口,感觉“猛地像到了外国,和电视里的一样”。

而在距离前门不远处的琉璃厂,上世纪80年代因为政府旅游规划聚在一起的老手艺人一条街,有了新规划,正处在命运的转角。

作为街上最后一家锦旗店店主,老肖已近3个月没卖出一面锦旗。指着桌上甩卖的商品和过往好奇的行人,他伸出两只干瘪的手指,叹了口气,“20年了。”

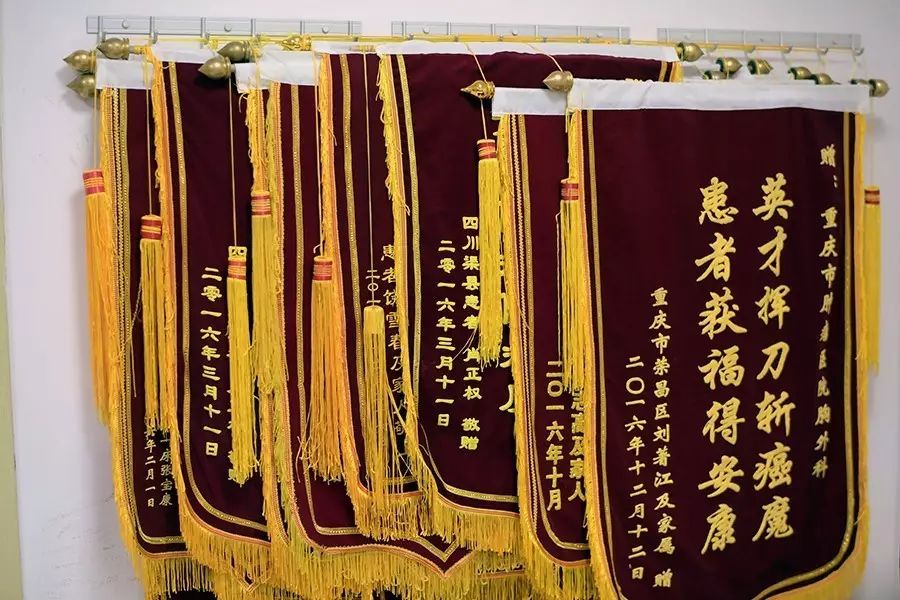

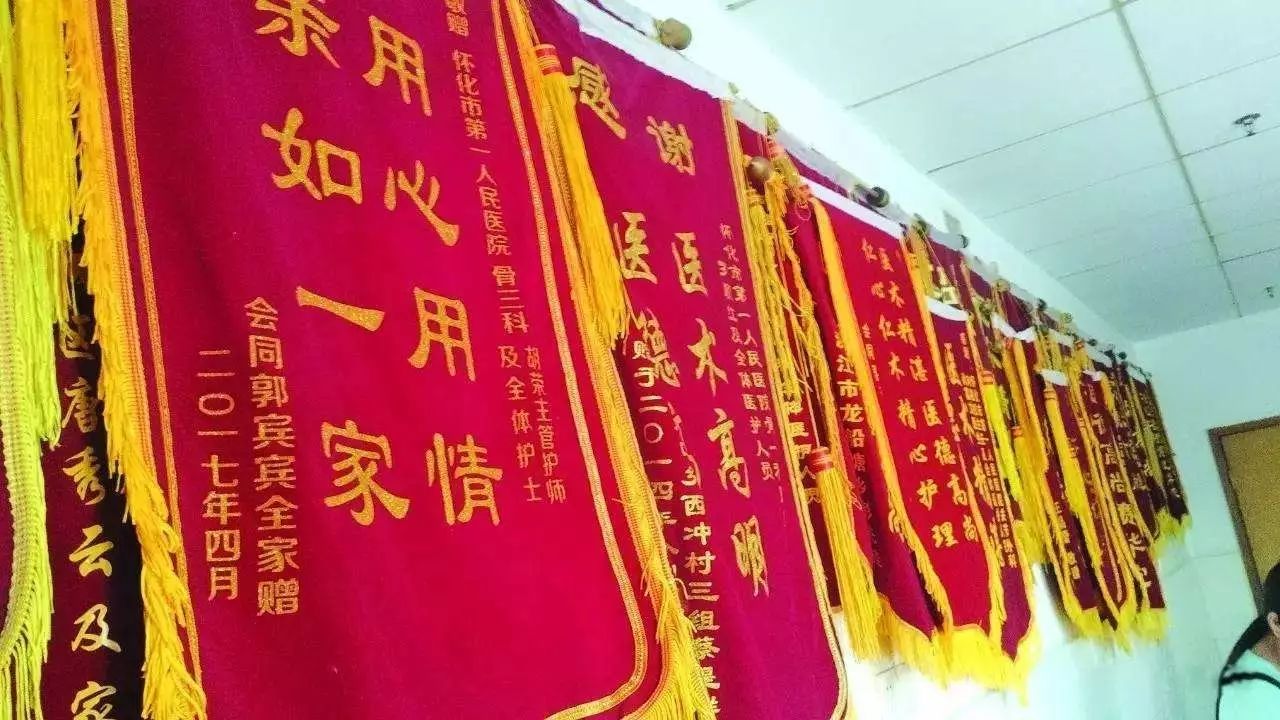

印着“医德高尚,妙手回春”的锦旗静静俯视着柜台上的水晶杯、小牌匾和这家店曾经的辉煌。象白色的柜台紧挨着水泥地上的6个纸箱,那是它们几天后共同的归宿。

这里会拆迁,他们要搬迁。搬到哪儿,他们不知道。或许是五环,或许是六环。

相似的情境在阜成门内大街被复制。这条街,距离曾经的“大圣寿万安寺”1.3公里。显然,它并没有给图文店老板李荣带来多少安心。他觉得自己是低端行业——“没有技术含量,不给北京创造价值”的那种。

这个浙江财经大学毕业的80后,在每月6万元房租的地方,延续着父辈的职业选择。评价完自己的职业后,李荣停顿了一会儿,挤出来一句,“最低端的”。

大多数时候,他觉得墙上挂着的古旧道德体系都是“套路”,大多来自电脑上的“锦旗用语大全”或自己多年的经验。那是他们谋生的手段。

如今的锦旗店,基本和图文印刷、标牌业务连在一起,并且锦旗业务大多数只占总业务额的百分之几。“见义勇为”、“助人为乐”、“救死扶伤”.....他们墙上被这些千篇一律的词挂满。

杨秉诚不知道,自己从图文店取出、将要挂在派出所以及街道办事处墙上明晃晃的锦旗,大多来自北京五六环的小作坊。

上午11点半,邓辉刚结束一波3个多小时的送货,从三四环的图文店返回。他坐在没开空调的屋里,灰色的T恤湿了一片。

图文店更上游,是像邓辉这样的锦旗刻字作坊。业内人士告诉《博客天下》,在北京,这样的小作坊至少有300多家,他们大多来自河南、湖北、河北、山东……其中,以河南人居多。

林远是河南元阳第一个来北京做这方面生意的人。他之前在部队搞宣传时,有写字的底子。1999年,林远买了一台一万多元的刻字机,开始了锦旗条幅的生意。接下来的十多年,他带出来六七十家做锦旗生意的河南人。

邓辉是其中一员。2005年,经历了每月三百块钱工资的两年学徒生活,他开始自己干。

锦旗的制作工艺并不复杂。字是电脑刻的,机器把字的轮廓打出来,邓辉拿着壁纸刀,顺着轮廓把字扣出来,粘在丝网上。

红色的绒面垫在丝网下面,黄色的浆液刷到丝网上面。这个浆,行业里叫发泡浆,一百多元一桶,一桶能刷五十多面锦旗。红色绒面进价是20元,贴完字后以40元左右卖给下游的图文店,图文店再以“六七十至一百上下的价钱”把锦旗卖出去。

小半天的时间,邓辉打出了一个“服务精准”,一个“匡扶正义”、一个“拾金不昧”、两个“一丝不苟”。他基本不看上面的内容,“哪有时间看它啊,人家让做什么就做什么”。

也有意外收获,比如小孩儿的识字量。儿子上幼儿园时,认字就比其他小孩儿多。邓辉有时会让儿子把客户在qq上发的内容和实际电脑上的排版对一下,“印锦旗之前,会让他读读,现在他普通小学的字全都能认识”。这是邓辉为数不多的流露职业认同感的时刻。没有社保和住房证明,儿子回家只好上学,妻子也跟着回去了。

更多的时候,邓辉觉得这个活“又脏又累”,尤其是“刷网”。他一边抱怨一边去了隔壁房间,打开铜迹斑斑的自来水管,使劲冲洗沾满发泡浆的丝网。

黄色的浆液顺着网格,从砖房的木门流到外边的小院。他不觉得这种污染会对四合院里其他十多家租户产生困扰。浆水很快蒸发,只在地上留下黄色素,像是黄河在地图上的形状。最难受时是在冬天,“正洗着网,水就冻上了”。

邓辉从仓房出来,在院里的公用水池洗了下手,水哗哗地滴到下面的铁板上。每天早晨四五点,他都会被这种哗啦啦的水声吵醒。那是早起上班和出去做生意的小商贩在洗漱。

这是附近为数不多没被拆的村子,邓辉每年的房租两万左右。每天,房东都在渴望要拆迁的传言马上成真,邓辉显然不这么想。4年前,他从距离市里更近的已被拆迁的东小口村——一个房东每天都在盖高房子希望多分拆迁费的地方,搬到了现在的村里。

“现在这儿拆了我们又得搬家,再往外搬,去市里送货就不太容易。”他庆幸村子往南有一条铁路,“是通往北京北站的,不太好拆”。

邓辉羡慕“那些坐办公室工作的”。他有一次去保利大厦 31层送货,“人家那种大楼,大的落地窗视线特别棒”。他虽然恐高,但没忍住从明亮亮的落地窗往外瞥了一眼,“东直门、西直门,都看得倍儿清楚”。

很少有人能说清楚锦旗是从什么时候产生的。

锦旗,原本指“锦制的旗子”,发展到现代词语,变成了一个词,指“用彩色绸缎制成的旗子,授给竞赛或生产活动中的优胜者,表达敬意和谢意”。

更多的人看到的是锦旗的展示功能。和横向幅面旗不一样的是,锦旗一般幅面下垂,就是“为了让人看清上面感谢的文字”。更何况,它符合很多人做了好事要让所有人都知道的心理。

用锦缎这种材质制作,一开始就赋予了锦旗的光荣和体面。关于锦旗最早的新闻报道中,它们大多和官方、正统相连,被送给工会、解放军,或作为礼物赠给访苏代表团。新闻里的锦旗,见证过中苏友好、抗美援朝、计划生育.....在主流叙述语境中,它是光荣的、崇高的、值得骄傲的,意味着被认可。

1976年的《浙江日报》里,有这样一段关于锦旗的报道:“六十六岁的老工人、技术员张仲光,为了精心制作八面锦旗,和大家一起对作品的图案设计、题字字体,以及采用何种针法,都作了认真研究,细致推敲。一连几个晚上,他都和大家一起忙到深夜。青年工人每次劝他早点回去休息,他总是高兴地说:‘这锦旗是敬赠大庆亲人的,我越干心里越是乐滋滋、甜丝丝的,哪里会感到累。’”

官方为这面旗帜笼罩的荣光,曾一度带动了锦旗的销售热潮,1979年杭州礼品店见诸报端的数据是“每月制作锦旗已达六百面”。

林远和邓辉入行时,在互联网大潮的冲击下,传统锦旗行业已开始走向衰落。技术的革新支撑着这个行业向前的惯性。林远开始做时,刻字机已经出来,取代了用毛笔写字。他雇了十多个人,基本通宵做,却怎么也做不完。每月“六百面”仍是难以企及的数字。现在每月的订单大概“一二百面”。

早些年,房租和原料都便宜,利润空间大,很多人靠这个积攒了人生的第一桶金,林远就在“老家和燕郊都有房子”。

邓辉觉得自己入行晚了,他不知道每天要经手的锦旗背后到底有什么光辉事迹、有多少文化历史,只知道粘在手上的黄色浆液,很难洗掉。他经常在民国剧里看到锦旗,觉得那时应该就有了。

他最喜欢看抗日剧,“觉得打小日本挺过瘾的”,以至于去日企送货时,一旦遇到里面有说日语的日本人,他觉得“看到他们就烦”,从不在那里逗留。

平时,这个小店主更关心大燕网每天蹦出来的房产频道,虽然买不起,但想“了解了解”。但最近,他关心最多的新闻是“和印度打仗不打仗”,而更多的国策和宏大叙事,是通过“订单”闯进他们生活的。雄安新区建立后,中建三局在当地建设的项目很快就出现在邓辉的订单任务上。

大多数时候,他们更关切的是,在红包、奢侈品甚至一顿饭、一个表情都可以表达感谢的时代,锦旗生意越来越不好做了。

2013年的一段时间,林远感觉送给医院锦旗的订单明显增多。

当年2月,卫计委办公厅印发《关于医患双方签署不收和不送“红包”协议书的通知》,要求从5月1日起,全国二级以上医疗机构,在患者住院24小时内,须由经治医师和患者沟通并签订不收、不送“红包”协议。

一些和上层有关的设置议程给这门古老的生意带来了新的转机。近几年开展的反腐运动,让一些贿赂和送礼看起来“危险”,锦旗生意迎来生机,但又影响了林远他们的另一部分生意——比如应用于颁奖典礼的绶带,不好做了,因为仪式少了。

当时在门头沟中医院附近开店的林远,是从客户口中知道这些的。“家属想让大夫用点儿心,就‘意思’一下,想给一个红包,但他们都不敢收,说查得严,有时医生也会主动和他们说,你做个锦旗就行了。”

也有“主动要的”。那直接和他们评职称、考核挂钩。林远听到的版本是,“收到一个锦旗奖励200块钱。”有人告诉记者的版本是,在有些系统内,“收一面锦旗可以在考核上加一分或者两分。”

如今,他们生产的锦旗更多流向医院、政府机关的年终评奖和其他事业单位。林远说,这几年,也有像苏宁电器、链家这样的市场化公司,喜欢通过锦旗来奖励员工。

大多数人喜欢那种亮闪闪的锦旗,挂在房间里,很有面子。也有一些人“喜欢”旧的。这是近两三年才有的现象。邓辉一开始不太明白。

有人给他打电话,问锦旗有没有旧一点的,“看起来像两三年的那种旧”。

“每天加工都及时送出去了,没有那种。”

“你给它弄的脏一点儿,让它看起来很久也行。”

邓辉这才明白,打来电话的小诊所只是想“自己送自己,让诊所看起来很受欢迎”。他最开始没同意,无关道德,只是怕“弄旧了对方反而不要”。后来就都答应了,原因是“人家要求做,咱们不做也不合适。”

林远曾给一个小诊所做了20多面自己送自己的锦旗,“做完往他们屋里一挂,顺着墙一排,多漂亮啊,患者一看,会觉得这个诊所好厉害啊。”

林远的经验是,“同一时间做的不同年份的锦旗,会把时间更久远的锦旗,在墙上蹭点土,十多面锦旗会换十多种字体”,以此达到逼真的做旧效果。

这些年,他们也接到过一些风格清奇的订单,锦旗身上的严肃意义被一点点解构,甚至消费。老干部风浓重的锦旗忽然被一群不正经的人“玩坏了”。比如,有人用“节煤能手、制冷标兵”讽刺供暖公司,也有人送相反意思的锦旗给不作为的部门。

在琉璃厂开图文店的60后贾良,接到订制文字为“我爱你”的锦旗。他只记得这个做表白锦旗的客户催得急,一早晨就打了五六个电话。他不太理解这种方式的表白,“这是很个人的事,大大方方拿到店里做,就有点尴尬”。80后的儿子在旁边调侃,“这就是大家吐槽的直男,表白送锦旗,估计肯定是快分手了。”

晚上6点半,61岁的贾良骑摩托车和儿子回家吃饭。20分钟车程后,他们到了家。暗银色的壁纸布满八九十平方米的空间,饭桌上铺着绿色桌布,上面供着菩萨,贡品是两个苹果,用来保佑生意顺利。

生意一直不冷不淡,并且这两年比以前要更艰难。

在锦旗刻字作坊这条产业链更上层的,是代理商和生产绒面、绶带、发泡浆的厂家。上层叙事带来的转机很快消解在产业升级转型带来的压力上,形势还是不太乐观。

林远用的原料2017年一年就涨了3次价,进货的厂子时不时就停产,常见的原因是“环境检查”。

一个淘宝卖家告诉《博客天下》,因为“环保检查,车间暂停生产”,3天后才能发货。一份厂家内部“调价通知”上写着:“由于原料价格持续上涨,环保和限电,各产品价格上调0.05—0.1元/平方。”

业内人士告诉《博客天下》:“现在他们很多都是晚上干,白天停工,或者是在一个隐蔽的地方锁门生产。”但有时邻居会举报。

涨价有时让产业下游的林远为难,“我们要是也涨价,涨得少,没多大意义;涨得多,别人该说我们事儿太多。”

和他们对接的北京代理商,大多集中在南五环。“那样他们接南方厂子的货比较方便。”代理商会租一个专门放布料的大库房,白天有人订货了就开车去送货。

新增加的成本总要找一个出口。邓辉对平台和转型抱有想象。他在58上投了一万块钱。作为用户在平台搜索“锦旗”时会蹦出来的推广费,每点一下会被扣五六块钱。这一天,邓辉被扣了50块钱,意味着近十人点击了他在58上的店铺。

淘宝上邓辉也有店,交过一千多块钱的保证金。在淘宝上搜索“锦旗”,销量最高的店铺显示有3459个人收货。有6家销量显示过千,没有邓辉的店。其中一家客服对《博客天下》提到,“显示卖出多少的数字肯定不可能的,我们这两个月每月一百面都不到,都是只问不买。”

林远不太迷信技术,没在淘宝上开店,觉得“上面便宜,不如实体店做有利润,挣不了多少钱,全靠走量”。但他也承认,“上面有做的大的,也做起来了”。

工作苦闷时,林远会转战到另一个平台——快手,在那儿他是有着4.2万粉丝的“怪手大叔”。倒着写字的技能可以在两分钟内给他带来150块钱的收入——在有人买他的书法作品时。

为了上热搜,林远会经常在上面写一些明星的名字,效果很显著,一条表演倒写吴亦凡名字的视频,给他带来了91.7万的播放量。“粉丝的力量真大啊。”

8年前开始做锦旗的贾良,闲下来时总爱和33岁的儿子讲一个“妈妈带着小男孩来给班主任做锦旗”的故事,想以此教育儿子“学会感恩”。

儿子不以为然,“我爸和我说了好几遍了。”不仅如此,儿子大学毕业时,老贾非得给儿子的好几个教授送锦旗,还想给校长送锦旗。“丢人死了。”小贾告诉《博客天下》,“大学学生和老师关系没有那么密切的,尤其我还是学渣,这样很讽刺。”

时代变了。贾良和杨秉诚难以理解的那种“变”。

杨秉诚记得上世纪五十年代上学时,也会给老师送锦旗。场景被蒙着布的老式双反相机记下。镜头对准锦旗,“啪——”,捏一下手中可以带动快门的橡皮球,就照好了。许多照片上茫然或者闭眼睛的面孔告诉你,他们并没有太适应这项新技术。照片是黑白的。

此后50年,杨秉诚和老师经历的年代,在历史教科书上被称为“三反五反”、“人民公社”、“文革”和“改革开放”,再也没见过面。当时杨秉诚在北京男十三中,还叫老师“先生”。送锦旗前,班里人会一起凑钱,有拿五分的,也有拿两毛的,那几乎是他们身上最多的钱了,没有的话会从家里要,班里四五十个人,总能给老师凑出一面锦旗钱来。

那时杨秉诚还年轻,听到有女孩儿沉井,能穿着棉衣立刻跳下去救人。如今在他身边,在更多倒下或陷入困境的女孩面前,越来越多的人选择围观或沉默。那些挂起来的红色绒面上刻的字,因稀少而变得珍贵。

在![]() 贾良的印象里,送锦旗的习惯在一些老年人身上得到更多的延续。

贾良的印象里,送锦旗的习惯在一些老年人身上得到更多的延续。

贾良早年在杭州一家国营铁厂当工人,后来厂子倒闭,领完买断金后,他在杭州各个景点卖了五六年剪纸,剪过娘子军,也剪过许仙和雷锋。

刚来北京时,有一个卖书的来推销锦旗标语大全,100多块,没有人买。贾良买了。

“一点用也没有,人家做锦旗的自己都会提前想好写什么词。”他后来感慨自己“不会做生意,只能亏钱”。

一天,一个60多岁老太太来贾良这边做锦旗,老伴脑里长了瘤,第一次手术很成功,她上面要写4个字——“感恩戴德”。

贾良觉得这4个字太重了。老太太不太爱说话,不听他劝,坚持用这4个字。

店门前的台阶很陡,贾良让看店的小孩过去扶她,老太太不让,颤颤悠悠就出去了。她看起来比实际年龄要老,背有点儿驼。

说好了第二天来取锦旗,第二天,老太太没来,第三天,第四天.......都没来。

两个多星期后,贾良接到电话,一个女孩儿打来的。“先生去世了,那个锦旗不要了。”

贾良没要他们钱,心里难过了很长时间。“琉璃厂离医院近,大部分都是生老病死的事,大多送锦旗都用‘妙手回春’这样的话。救活了一个人,就要一辈子‘感恩戴德’,多沉啊。”

后来老人去世,他有了些理解,“两个老人相依为命多好啊。”

贾良怀念以前锦旗的黄金时代,那时这条街有十多家同时在做。一天,一家图文店一下接了十五六个锦旗订单。餐饮店倒闭,遣散员工时,老板感谢他们为这个店付出了十年的时光,给每个人都送了一面锦旗。

这条八百米的街,几经兴衰,灰色屋檐上如今已长起青草。

当年那个给倒闭餐饮店主做锦旗的图文店,也消失在琉璃厂虎坊桥五道街。贾良再也没见店老板。

杨秉诚是贾良口中那种仍在延续送锦旗习惯的老人。只可惜领到户口本那天,杨秉诚骑自行车时撞到了墙上,被送进医院检查后,发现得了脑血栓。

这段时间,他一直在家输液,定制的7面锦旗只送了5面,等身体康复后,他打算把那两面也送出去。

(文中李荣、邓辉、林远、贾良均为化名)

文章首发于博客天下新媒体

欢迎转发到朋友圈

转载授权请联系我们