文 | Y博

生物科研狗,博士毕业后进入药企,从事新药研发工作,业余时间写些科普,希望能有助于人。

本文首发在公众号“一个生物狗的科普小园

”。

-

PET-CT并非神器,也有技术局限,对不同肿瘤的检查效率各异,有些并非肿瘤的组织增生也容易被“误认”。

-

一次全身PET-CT的辐射量接近于7、8年的自然辐射,潜在的致癌作用不能忽视。

-

由于针对人群不同,不能简单把癌症诊断确诊的方法拿到疾病筛查里用。

综合筛查效率与风险性,PET-CT并不适用于面向健康人群的癌症筛查,应该保留在癌症确诊以及癌症治疗效果评估时使用。

申明:

本文仅代表个人观点,不作为具体医疗方案指导。

疾病的早筛查早治疗是提高治疗效果的最佳选择之一,但要实际做到却并不简单。

之前看到一些人讨论全身癌症筛查,特别提了有人专门去日本做了据说可以发现毫米级肿瘤的筛查,号称真正做到早发现早治疗。

出于合格的生物狗都有的好奇心,就在网上搜索了一下全身癌症筛查,发现不仅有人分享实际体验,甚至有”热心“人士提供专门到日本癌症筛查的中介服务。

但仔细看那些介绍,

整个筛查的核心就是PET-CT

。

在此先泼盆冷水,这种方式的癌症筛查纯粹是浪费时间浪费钱。

不客气地说,这样的瞎筛查,早发现癌症的机会微乎其微,对身体的伤害倒非常明确。

今天我们

从PET-CT本身的原理与局限性两方面,来解释为什么这类癌症筛查是需要绕道的智商税。

从PET-CT可以看到什么?

从名字就可以看

出

,PET-CT是PET(正电子发射计算机断层扫描)与CT(X射线计算机断层成像)两种成像技术的结合体。

在医学实践中,

这两个不同的成像技术可以帮助我们从不同角度观察人体的内部结构。

大家可能对CT更熟悉,简单说来就是各个角度拍摄取得的X光片,通过合成处理,得到一个三维立体的影像。

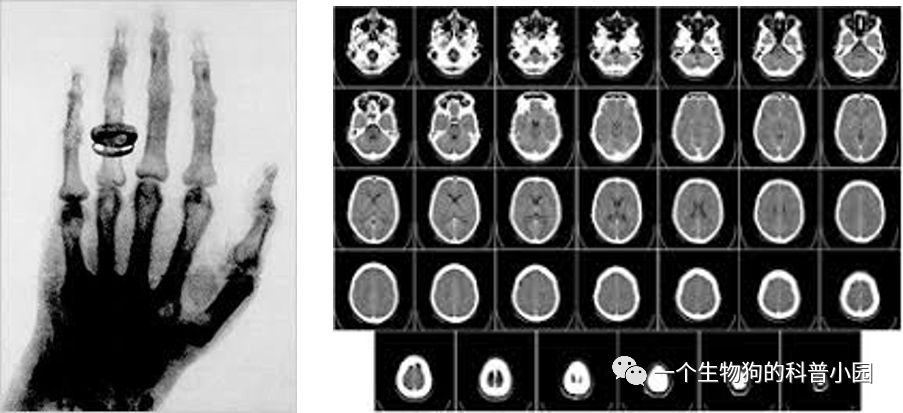

比如历史上第一个X光片,我们可以看到X光发明人伦琴的夫人的手掌骨骼平面图。

而通过CT,如今我们可以还原一个人的大脑从底部到顶部的每一个层面。

附图:

左边是历史上第一个X光片,为发明人伦琴的夫人的手掌骨骼平面图,右边是一个人体大脑CT的结果,可以看到从颅底到颅顶的每一个横截面。

图片来源wikimedia。

但大家注意到没有,

CT给我们的图像是结构(器官长啥样),而不是功能(器官工作状态如何)

。

比如这些大脑的CT图像,我们看得出物理结构,但没法看出哪个区域处于“活跃”状态。

这就要靠PET出手了,PET和CT一样也有一个图像合成处理的过程,但不同于CT通过X光来获取图像,

PET是让受试者(医学实践里一般是病人)摄入带有放射性标记的追踪物,然后观察这些放射性标记物在体内的分布。

最常见的PET成像里,病人会摄入一种叫“氟18代脱氧葡萄糖”的放射性标记物,从名字上就可以看出它和葡萄糖有些类似。

确实,这个标记物不仅与葡萄糖结构类似,进入人体后的分布也与葡萄糖类似。正是依靠

这个特点,

当它被人体摄入后,那些喜欢吸收更多葡萄糖的组织结构或细胞会富集这个标记物,

而标记物带有的辐射性又可以用成像仪器(PET)来获取标记物分布的影像。

结果就是我们可以通过PET来了解病人体内哪些器官组织“吃了”更多的葡萄糖。

有人可能觉得奇怪,为什么要了解人体内哪些组织“吃糖”多?

要知道葡萄糖是人体内最重要的能量来源,PET在显示葡萄糖体内的分布特征时,也告诉了我们体内器官组织甚至是细胞水平的代谢活跃程度(可以理解为“干活”多的细胞组织“吃”得也多)。

在癌症领域,

癌细胞一般都是代谢更活跃(因为癌细胞都是不受控制地分裂增殖,自然需要“吃”得更多),而且不少肿瘤在能量来源上还更“偏好”葡萄糖,这就让PET可以用于肿瘤成像观察。

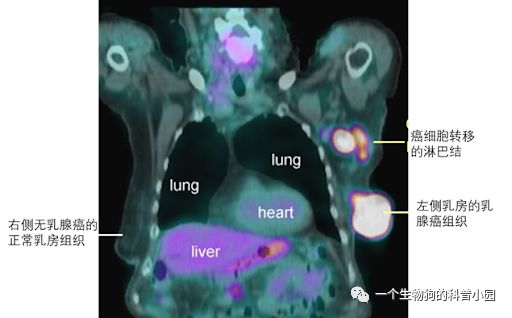

例如下面这个PET图像里,乳腺癌组织由于代谢活跃,就成了“高亮”地区,而有转移癌细胞的淋巴结也是一样“醒目”。

附图:

一个晚期乳腺癌的PET成像,癌细胞所在的左侧乳腺组织与存在癌细胞转移淋巴因为代谢活跃

而成为高亮区域。改编来源: aboutcancer.com。

如果把PET和CT一起用到癌症影像检查,那么CT可以显示肿瘤的具体位置、大小结构,而PET可以显示代谢活跃程度,两者加权,能提供很多其他技术无法提供的信息。

因此,PET-CT在癌症诊断治疗中有重要作用。

比如,

在癌症诊断时,可以利用PET-CT结果中肿瘤组织与健康组织的区别来协助确诊。

而在癌症治疗时,可以比较病人开始治疗后与治疗前的PET-CT影像,来了解肿瘤是否有变化,治疗是否起了作用。

PET-CT不是万能的

从功能上说,虽然PET-CT的图像精度在不断提高,理论上确实可能拍出所谓的毫米级别肿瘤图像,但在实际应用中,由于肿瘤的多样性与复杂性,并不是像网上一些人说得那样百发百中。

毕竟肿瘤细胞是不会在最终的图像上举手示意自己的存在。

所以对于肿瘤诊断,PET-CT往往也是在其它诊断方法的协助下起作用。如果

没有任何其它信息帮助,靠PET-CT来寻找毫米级肿瘤,无异于大海捞针。而

用在健康人群里做筛查,相当于“不知道有没有针,就下海去捞了”,只能说纯属坑人。

更重要的是,

从风险考虑,PET与CT都涉及到让人接受有致癌风险的电离辐射,而全身PET-CT的辐射剂量还不小

,这在网上宣传全身癌症筛查的文章里基本都“大事化小”了。

医学成像里涉及到接触辐射的情况很多,比如拍X光片就会有。

大家应该也能理解,接触的辐射剂量越高,对我们身体的潜在危害也越大——癌症标准疗法之一放疗就是利用高剂量辐射的伤害作用来直接杀死癌细胞。

当然,医学成像里的辐射不会到放疗那种直接杀伤细胞的程度,但其潜在风险(比如辐射的致癌性)依然是在具体医疗实践里必须权衡的。

不同成像技术,受试者最后接受到的剂量不尽相同。

在所有医学成像方法里,PET-CT是辐射量最高的检查之一

,一般认为做一次全身PET-CT成像,接受的辐射量在25毫西弗左右。

这个量是什么概念呢?

我们处在自然环境下,有所谓的背景辐射,这样的自然辐射,正常人一年下来接受到的大概是3毫西弗。如果

拍个X光胸片,大概是0.1毫西弗,差不多是10天的自然辐射量,相对来说对身体的影响可以忽略不计——即便如此,也没有人提倡大家没事做个X光玩的,只是风险比较小,如果需要使用的话不必太顾忌。

PET-CT一次25毫西弗,可是相当于一下子就接受了正常人7、8年的背景辐射量,完全不是可以忽视的情况

。

实际上,真有不少研究在探讨PET-CT这样的“高辐射”成像技术对受试者的潜在致癌作用。

2009年的一个研究中,香港的研究人员测量了PET-CT在病人里使用的实际辐射量,根据换算,这些辐射剂量对于一个20岁的亚裔女性,可能增加其一生患癌的概率0.5%,同龄男性是0.3%。

注意这还只是一次PET-CT成像的结果。

也正因为辐射剂量大带来的潜在危害,

PET-CT绝不是一个想做就做的医疗选择,而要根据病人的实际需要,权衡利弊后决定。

在台湾地区,有人试图选择一家医院的工作人员来研究PET-CT作为普通癌症筛查工具的有效性。

其中一项研究内容是大家的参与积极性,有意思的是,相对于其他工作人员的积极响应,这家医院里的一线医务人员,出于辐射风险的考虑,反而对这样的”免费筛查服务”并不感冒。

鉴于网上的“推销”似乎都在说日本,那我们也来看看日本在这方面的总结。

作为少数尝试用PET-CT做癌症筛查的国家。

2013年,他们发表了一项06-09年的PET-CT筛查统计,发现虽然有用PET-CT筛出的肿瘤,但筛成功的大多是建立在多次成像的基础上,而大部分通过PET-CT发现的早期肿瘤是没有癌变危险的类型,属于不发现也无所谓,发现了也没下文那种。

得出的结论是:

如果想得到可能有用的癌症筛查结果,

PET-CT必须与多种其它方法合用、不能只依靠一次影像

;这意味着会

增加了更多的辐射剂量,又带出了应该隔多少时间重做影像的无底洞问题,并且只适用于部分癌症(等于把所谓全身筛查的牌子砸了)。即便符合上述所有条件,作者依然认为这种筛查局限多多,最后干脆说这么折腾值不值得看个人判断吧。