毕加索《Portrait of wilhelm uhde》,1910年(左)

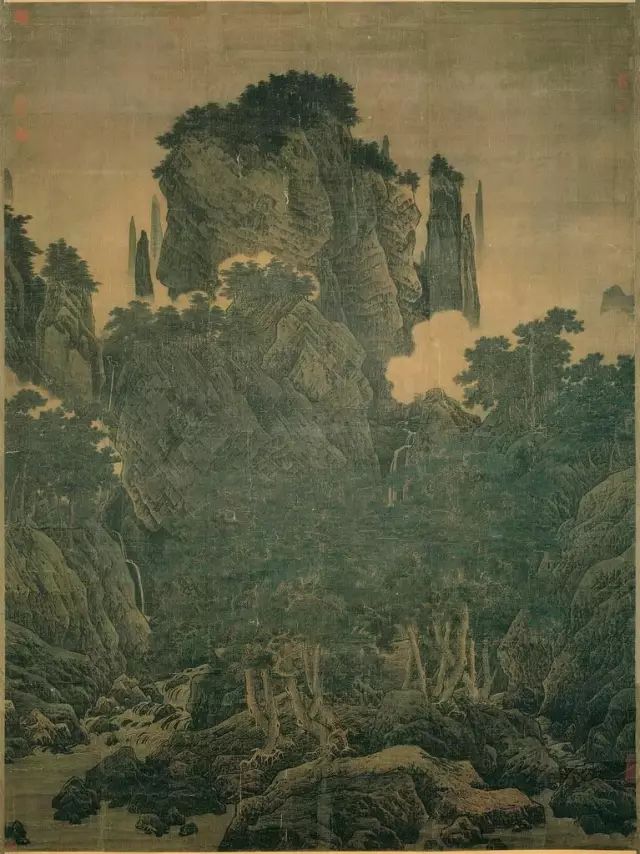

北宋 郭熙《早春图》,1072年(右)

古人观看世界有其极为独到的方式,这也体现在众多古代山水画的传世之作中;

立体主义的艺术在整个西方观看世界的方式中也可谓独树一帜,它和中国古人的方式虽不为一类,但若一并比较会有哪些有趣的联系呢?

概念1:立体主义

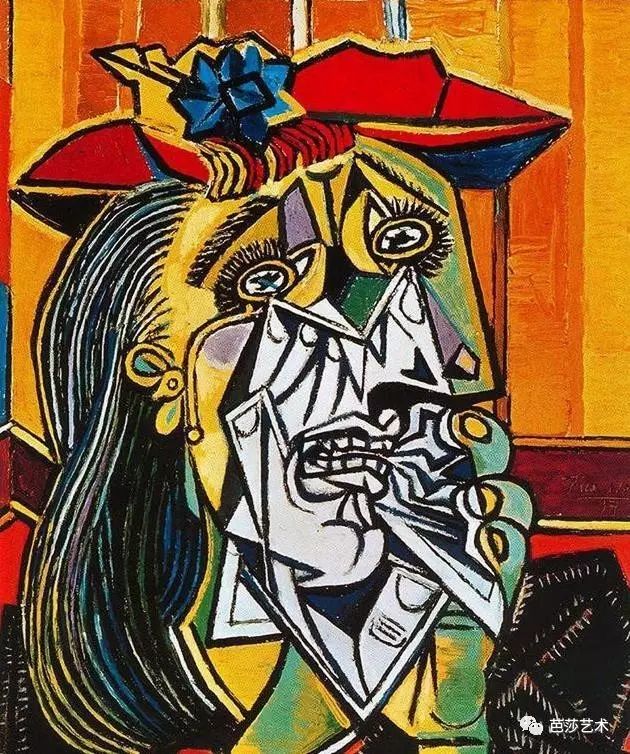

毕加索《格尔尼卡》,1937年

毕加索《格尔尼卡》,1937年

立体主义(

Cubism

)是西方现代艺术史上一个重要的运动和流派,1908年始于法国。从视觉的角度来看,这一流派追求碎裂、解析和重新组合的样式,形成分离的画面。

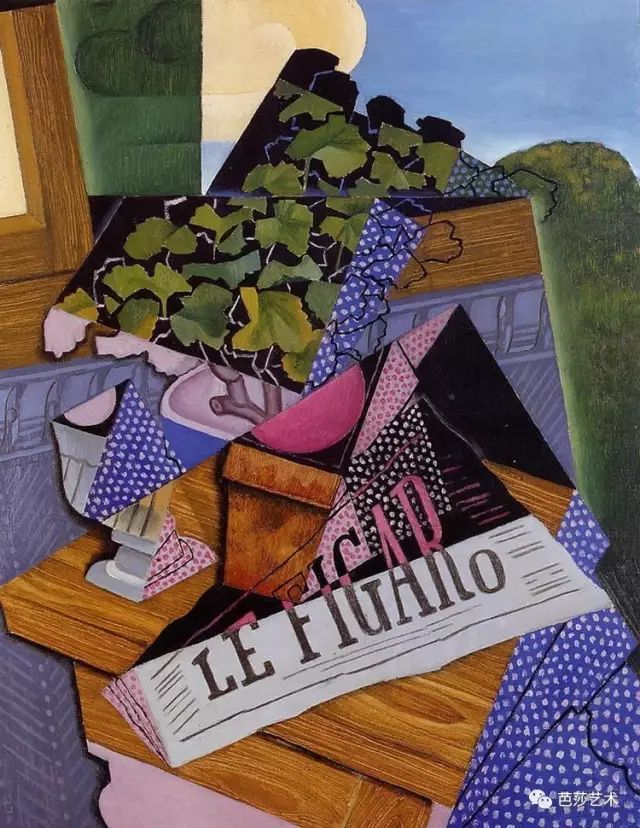

胡安·格里斯作品

胡安·格里斯作品

立体主义的艺术家擅长

以多个角度来描写对象,再将其置于同一个画面中,

以此来表达对象最为完整的形象。物体的各个角度交错迭放造成了许多不同的线条角度,使得立体主义的画面没有传统西方绘画的透视法所营造的三维空间。

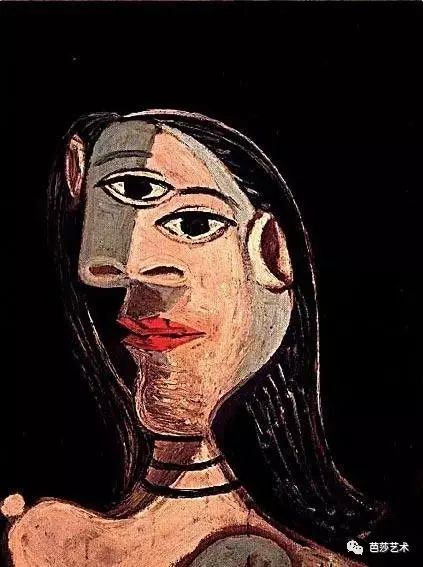

毕加索作品

毕加索作品

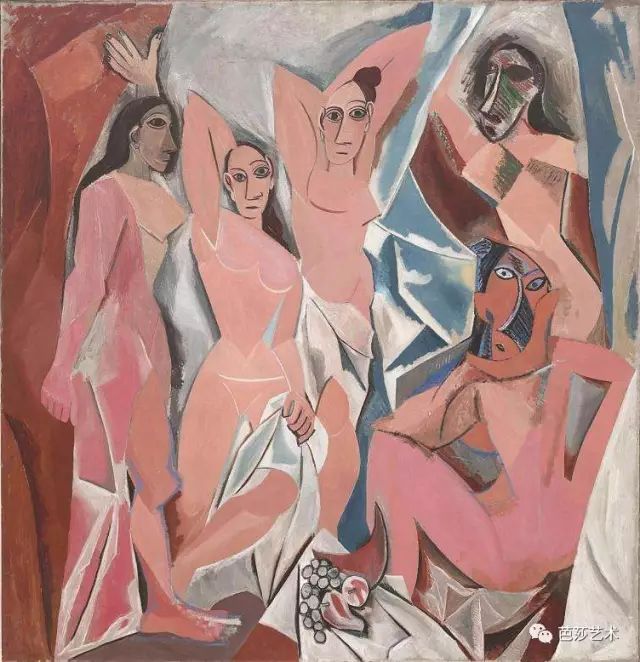

毕加索1907年创作的油画《亚威农少女》被认为是第一幅带有立体主义因素的作品。

此外,他与勃拉克、胡安·格里斯等都是

立体主义的代表艺术家。在这些画作中,观者感受到了从“透视法”中彻底挣脱出的自由。在整个西方艺术史中,这样观看世界的方式具有颠覆性与开拓性的重大意义。

毕加索《亚威农少女》,1907年

毕加索《亚威农少女》,1907年

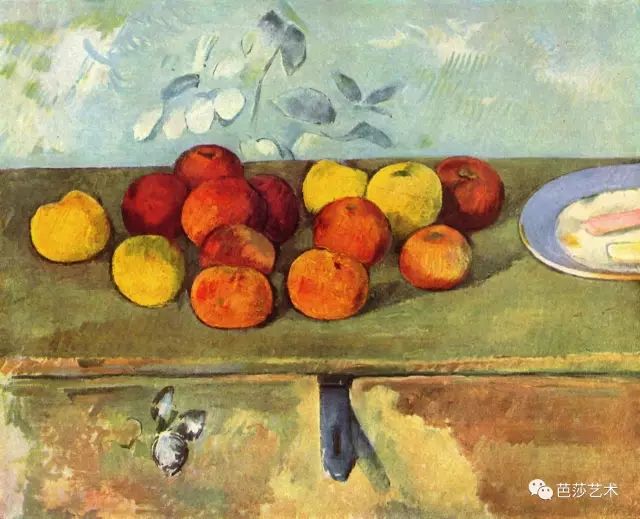

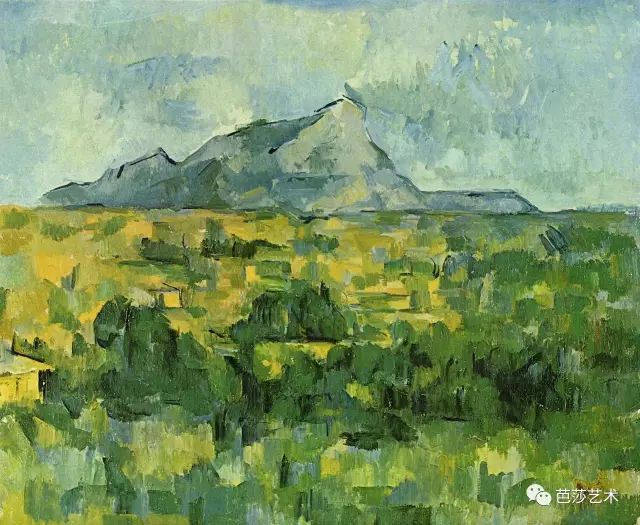

往前追溯,立体主义画家的探索实际上起源于塞尚的理论和创作实践,他们把塞尚的

“要用圆柱体、圆球体、圆椎体来表现自然”

这句话作为自己艺术追求的理想依据。

塞尚作品

塞尚作品

立体主义

否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法

,把三维空间归结成平面的、两维的画面。明暗与光线让位于直线、曲线所构成的轮廓,以及创作者脑海中的主观意象。

胡安·格里斯作品

胡安·格里斯作品

把不同视点所观察和理解的内容表达在同一画面,这其中无疑记录下了时间的持续性,也就是第四维的内容。

这样做,显然不主要依靠视觉经验,而是更加凭借观念和思维。这让人不禁联想起古代山水的观看理念,古人的山水并非真山的写生,而是心中对山峦甚至世界的认识。

毕加索作品

毕加索作品

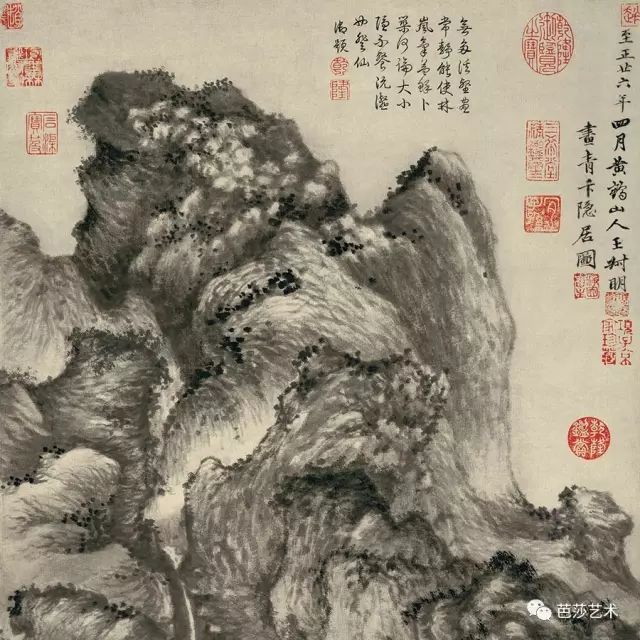

元 王蒙《青卞隐居图》

实际上,立体主义艺术家就是按着自己的思想在探索。毕加索曾说:“

我要按照我的想象来作画,而不是根据我所看到的。

”勃拉克也说过:“画家并不想构成一件奇闻轶事,而是要造成一种绘画的事实。”

毕加索《宫女》

概念2:三远法

说起所谓的“散点透视”,它实际上是个很牵强的概念。德国人Otto Fischer在其著作《中国风景画(Chinesische Landschaftsmalerei)》中,首次提出“散点透视法”这个说法,这仿佛就轻松地与西方透视法形成了一种天然的对比关系。

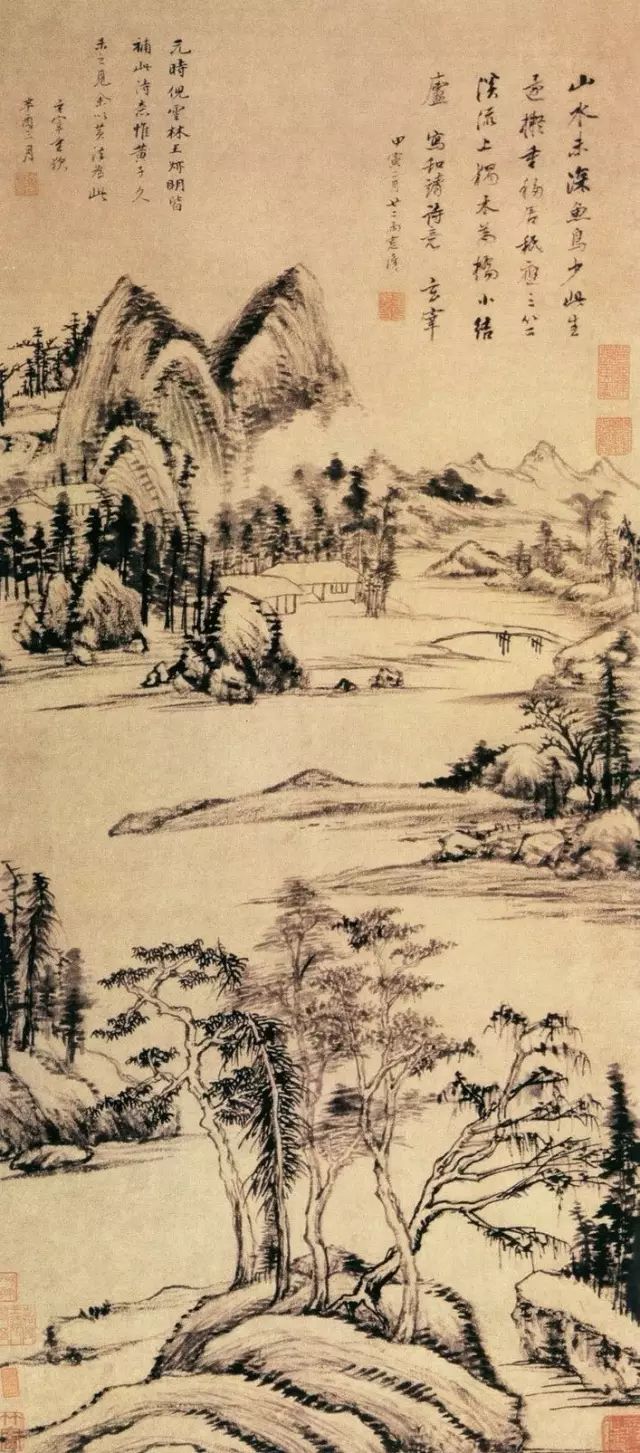

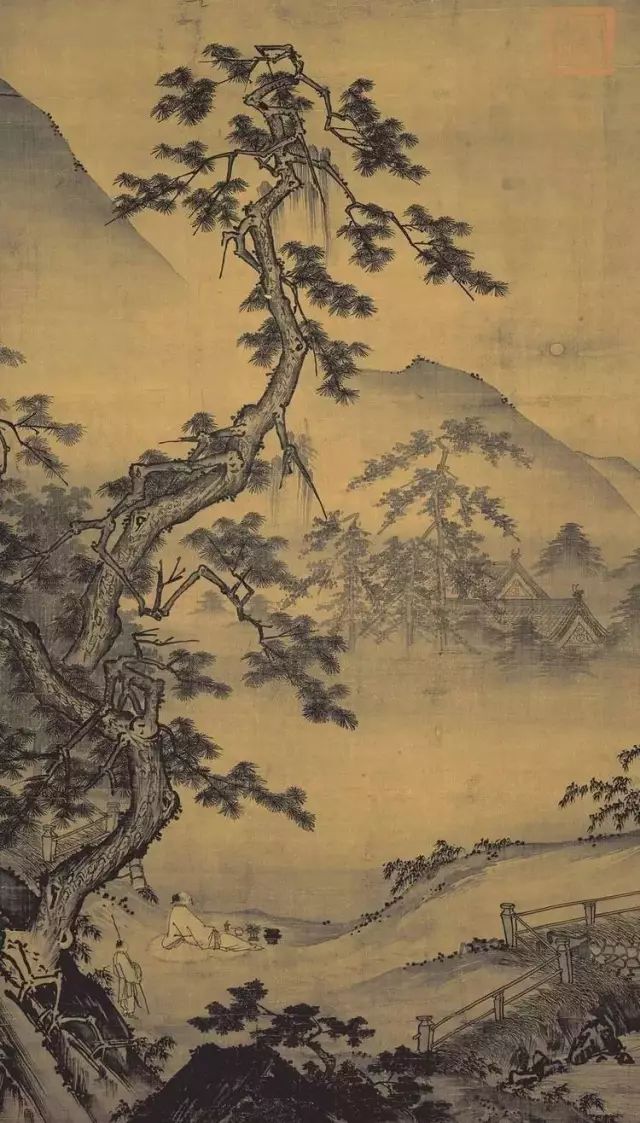

董其昌《林和靖诗意图》,纸本墨笔,明代,北京故宫博物院藏

董其昌《林和靖诗意图》,纸本墨笔,明代,北京故宫博物院藏

实际上,

我们并不需要拿“散点透视”的相反概念生硬地概括古人独到的观看方式,它从头到尾就与透视无关。

可能很多人都听过“散点透视”这个词,但却比较少听过真正关于古人山水画的理论依据——那就是“

三远法

”。

马远《寒岩积雪图》

到了宋代,山水画中所谓的透视法已形成了完整的体系。也就是

“

三远

”,它涵盖了山水之间的关系,也是山水的构思观念。

具体出现在宋代郭熙的山水画论著《林泉高致》中,“高远”、“深远”、“平远”,所谓“三远”。

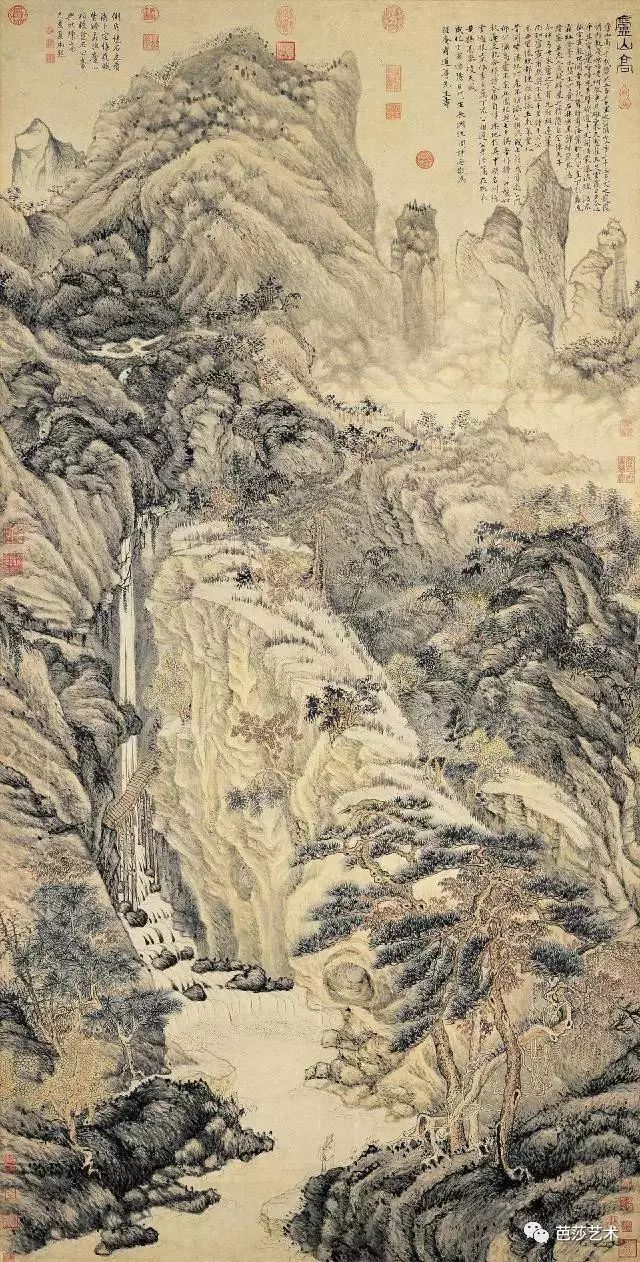

沈周《庐山高图》,纸本设色,台北故宫博物院藏

沈周《庐山高图》,纸本设色,台北故宫博物院藏

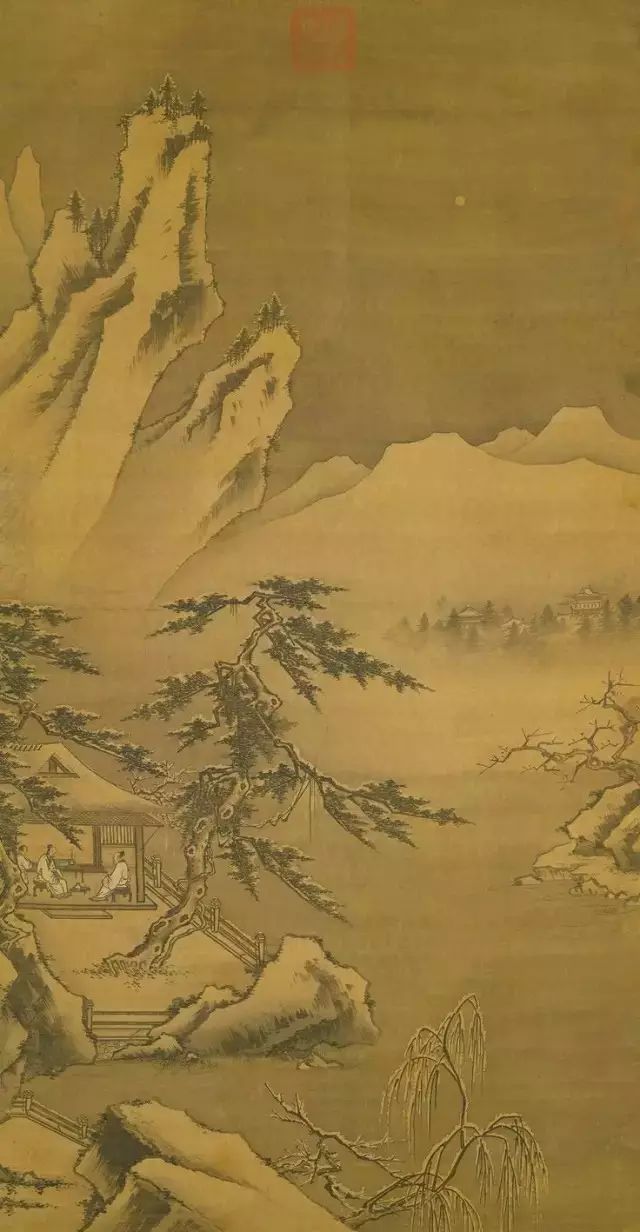

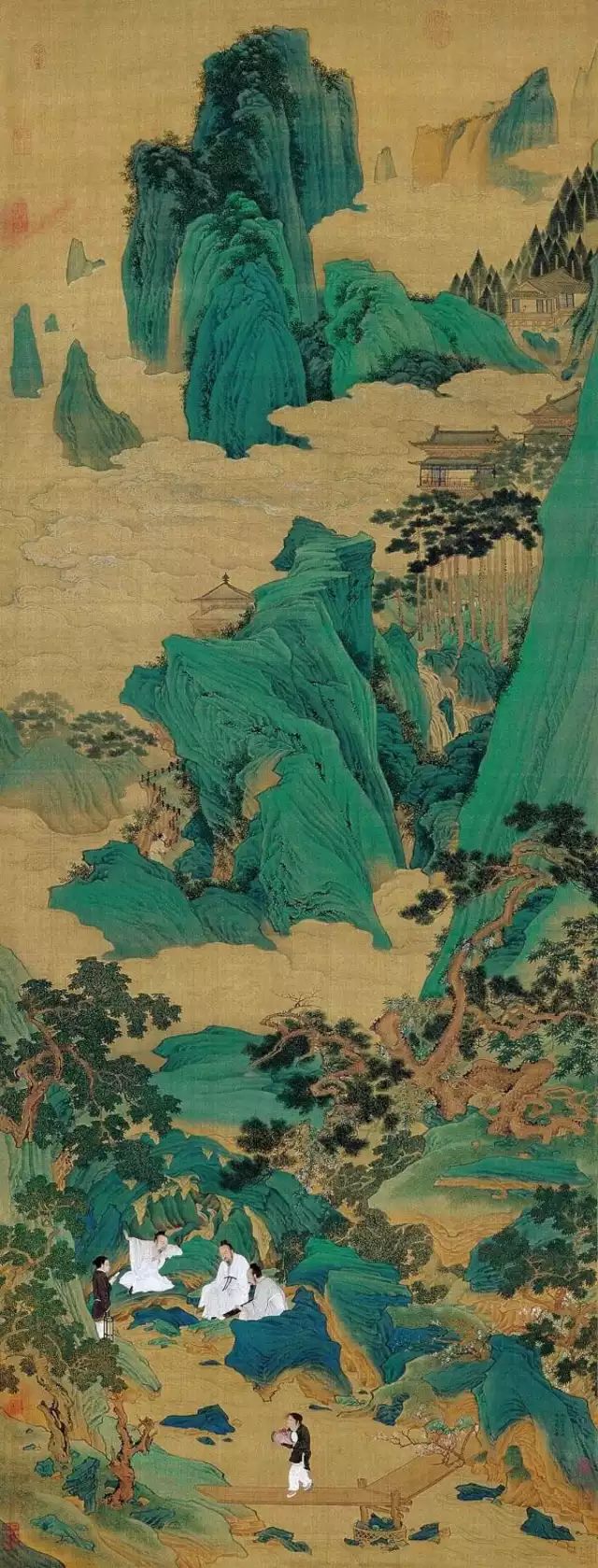

明 仇英《桃源仙境图》

明 仇英《桃源仙境图》

《林泉高致》是郭煕山水画创作的一篇经验总结,由其子郭思整理而成。

其中记载道:

山有三远:

自山下而仰山颠,谓之

高远

;

自山前而窥山后,谓之

深远

;

自近山而望远山,谓之

平远

。

马远《举杯玩月图》

自郭熙提出“

三远法

”之后,韩拙以及再之后的黄公望、王概等人,都对“三远法

”

有着不同的发展,这一理论也在不断地细致与完善。

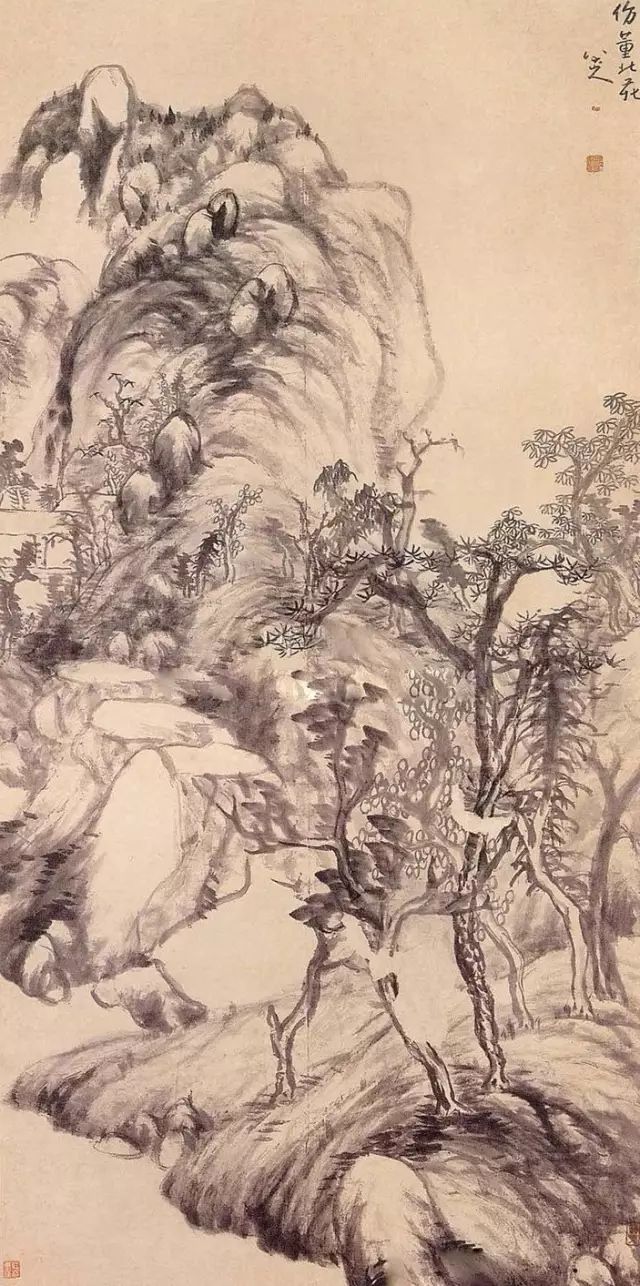

朱耷《仿董北苑山水图轴》,纸本淡设色,清代

朱耷《仿董北苑山水图轴》,纸本淡设色,清代

韩拙在《山水纯全集》中提出自己对“三远”的见解,

后人将其与郭熙的

“

三远

”

合称为“六远”。

郭氏谓山有三远,愚又论三远者:

有近岸广水,旷阔遥山者,谓之

阔远

;

有烟雾溟漠,野水隔而仿佛不见者,谓之

迷远

;

景物至绝,而微茫缥缈者,谓之

幽远

。

李唐《万壑松风图》,绢本,上海博物馆藏

元代黄公望《山水诀》集合两家之说,从这些字句中,我们可以试图感受古人独到的观看方式。

山论三远,

从下相连不断谓之

平远

;

从近隔开相对谓之

阔远

;

从山外远景谓之

高远

。

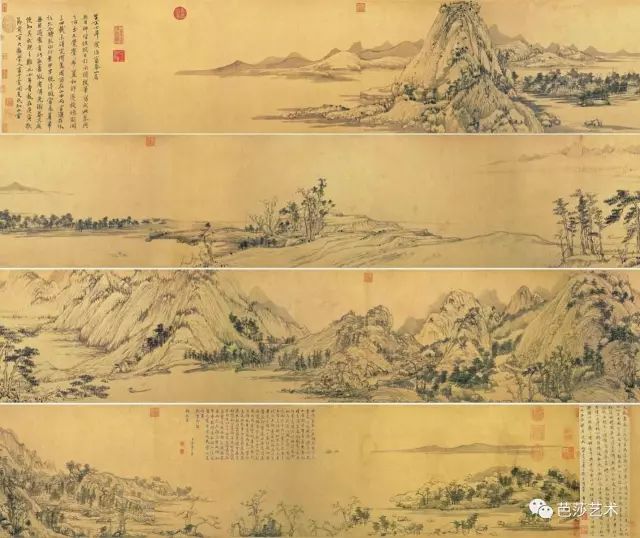

元 黄公望《富春山居图》

元 黄公望《富春山居图》

概念1 + 概念2 = ?

了解了立体主义,又知晓了“三远”之后,便可以尝试把它们放在一起看看。这时,也许就能比较肯定地发觉到,

立体主义其实很不立体。

因为一般西方艺术中有立体感的风景仿佛可以走进去,有立体感的静物仿佛可以取出画布里的水果,但立体派并不提供这类三维空间幻觉。

乔治·勃拉克作品

立体主义提供的是一个全知的视角,人在同一个时间和位置上观看一件不透明的物体,只能看见其中三个面——正面、侧面和顶面,见不到背面和底面。

立体主义艺术家环绕物体观看,描绘出更多的角度,获得一种连续性,从而使延续的时间进入画面,成为一种四维性的绘画。

毕加索作品

毕加索作品

毕加索画的人,便是这样一种“立体”思维,也就是一种全知思维的结果。所以实际上,立体主义的画作也可以叫做“位移重构”或“分解重组”。可以说,

欧洲绘画中延续了几百年的深度空间在毕加索和勃拉克的手中变得扁平化了。

这也让人联想起古埃及绘画,其中大多都是侧面的脸庞、正面的双眼,立体主义像是古埃及绘画的现代版本。

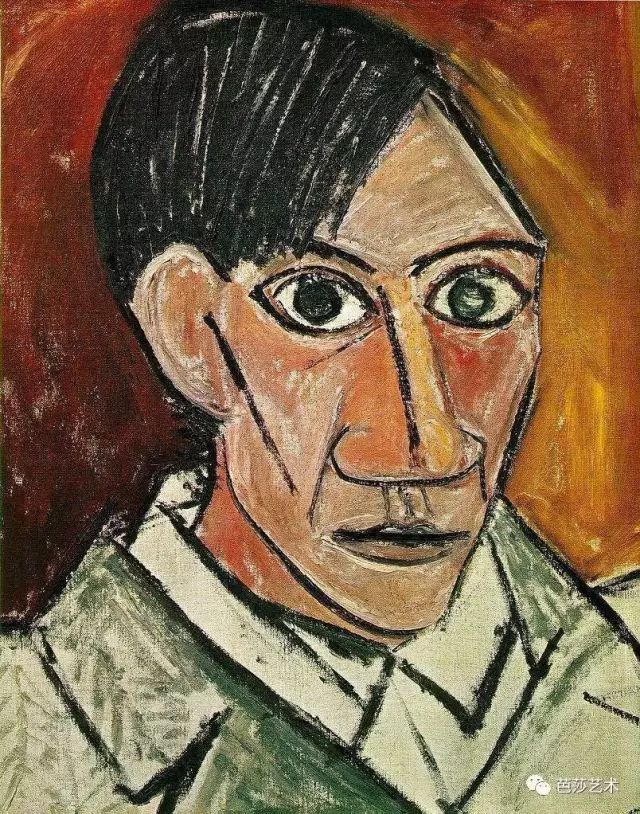

毕加索自画像

毕加索自画像

毕加索作品

毕加索作品

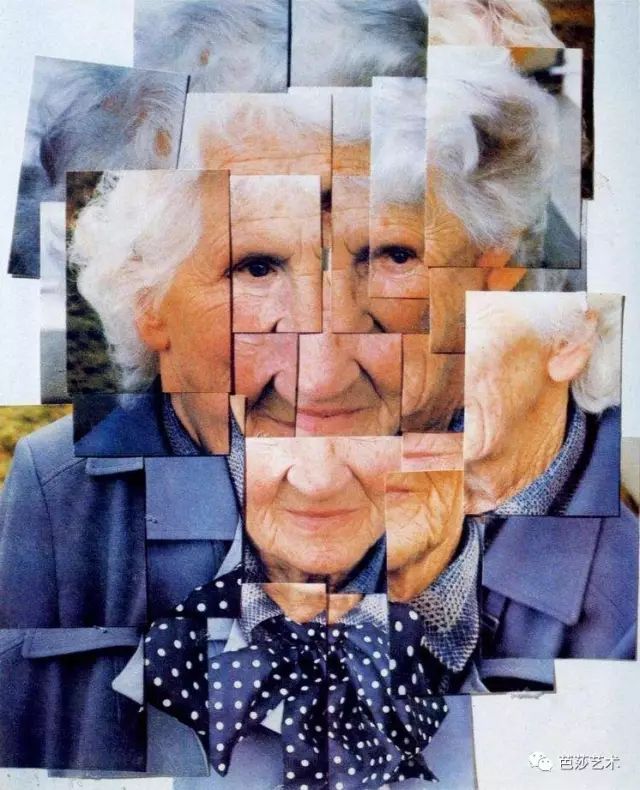

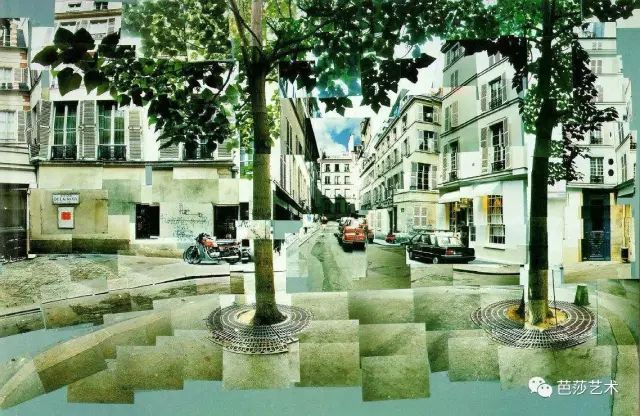

除立体主义以外,艺术家大卫·霍克尼的摄影拼贴作品也曾用不同角度、不同距离的局部,拼贴出一个人物或是一片风景,其中的共性实际上是一种“共时”的概念。

大卫·霍克尼作品

大卫·霍克尼作品

在绘画中,空间与时间是一对此消彼长的角色。如果在三维的物象上引入第四维的时间,则三维性就会被减弱,纵深感也被减弱。立体主义为了获得时间性而进入四维,三维空间被压缩成平面,

但是中国古代的山水画却在时间与空间,三维与四维之间达到了一种平衡,没有因为引入了时间而把三维空间进行扭曲与挤压。