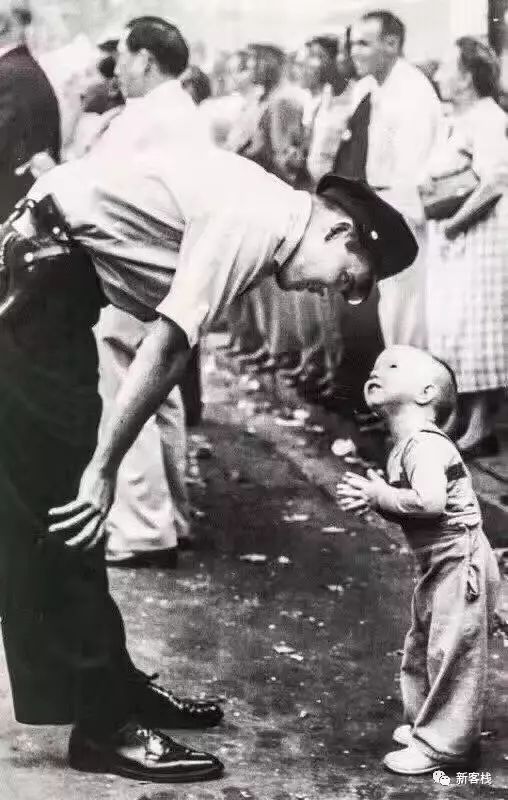

在纽约一次华人商会游行中,一名两岁儿童被舞狮吸引,试图违法横穿马路冲过去。负责维持秩序的现场警察依法予以制止。这张照片获得1958年普利策新闻摄影奖,拍摄者是《华盛顿日报》的William Beall。

松江警察这次的事情,各种声音都有,包括那些脑子进屎、进水和进鸡汤的声音。

最让人宽慰的是,当事人所属机构上海警方自己的态度站住了脚,发声及时,识法明理,让那些为这位松江警察辩护的机构都不好意思再出声。

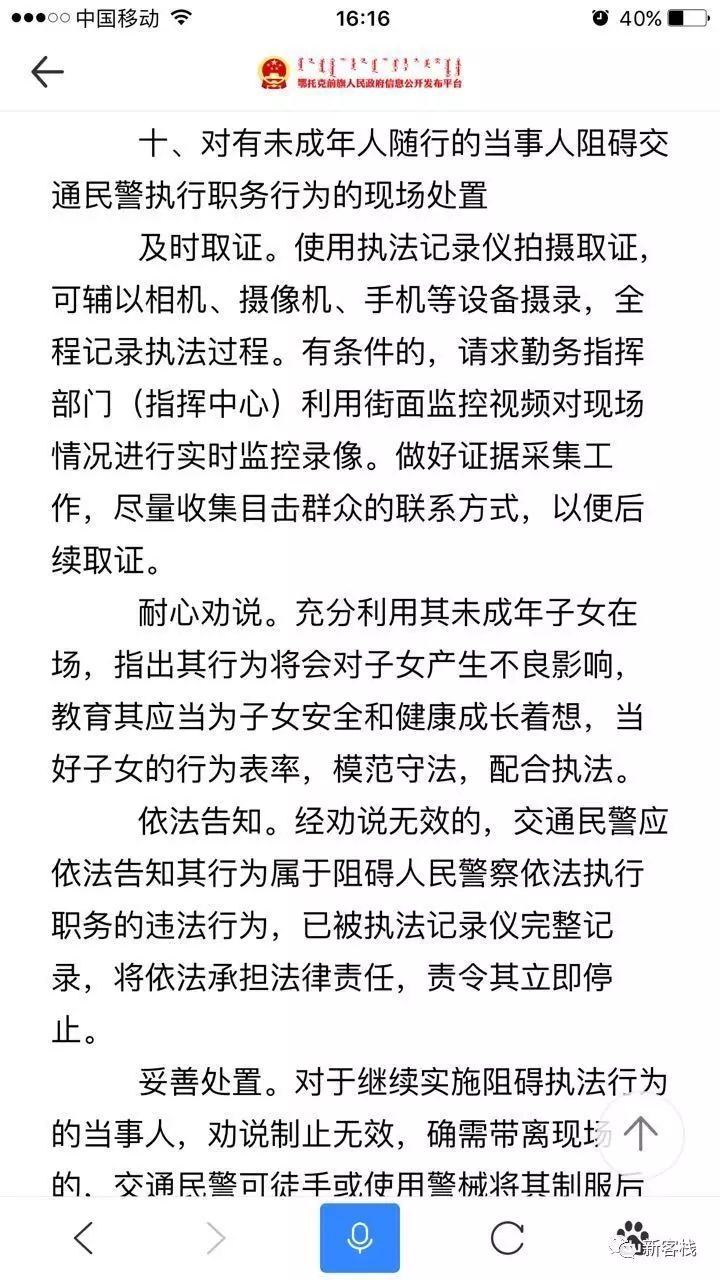

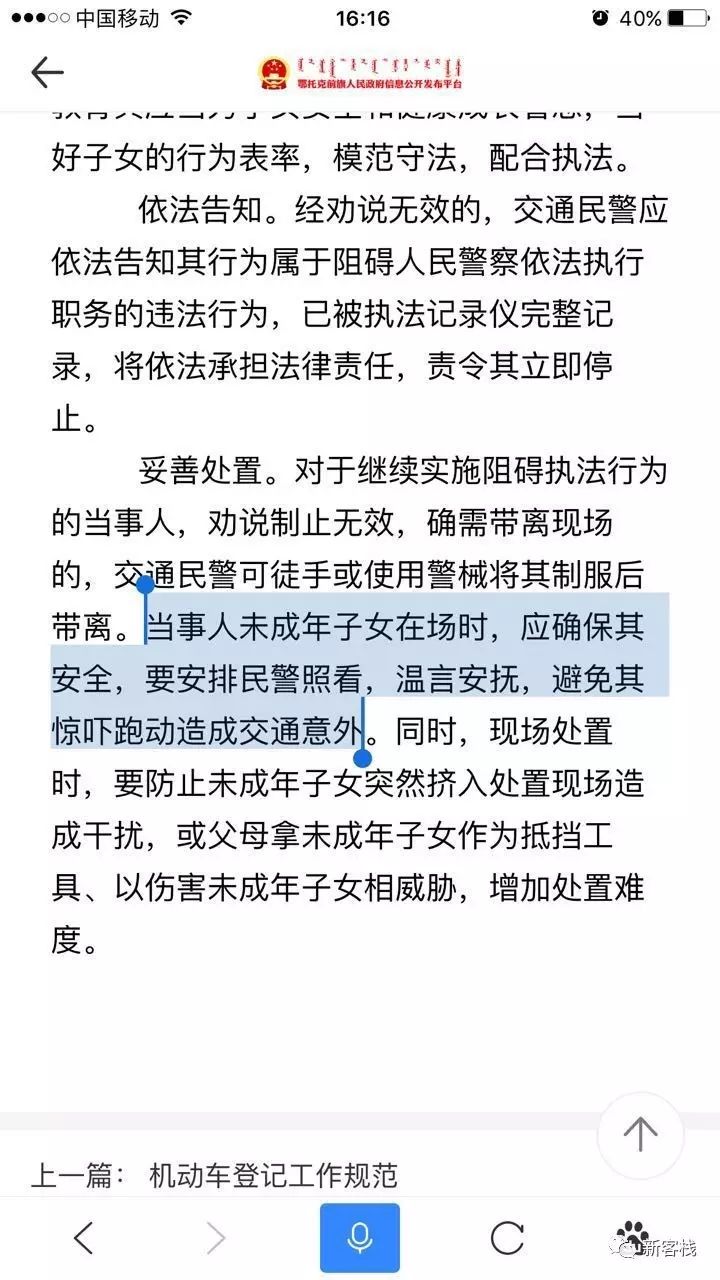

第一个问题是,有未成年人在场的执法如何进行,已有的规定非常清晰,完全用不着再讨论什么。

针对交警,公安部交通管理局早在2016年7月26日就下发过《关于常见阻碍和妨害交通民警执行职务行为现场处置归程(试行)》【2016】第440号,规定得一清二楚:

我并不认为高层就乐见警权无边,至少从政权安全的角度,他们未必希望看到恶性案件此起彼伏,动辄擦出火花,酝酿与累积爆发群体性事件的社会情绪。

北京雷案之后,公安执法规范化的问题再次进入决策层视野。下面这个2016年7月26日的新闻联播消息,已经远不止针对交通警察,而是针对全体警察的普适性规定,比交管局440号文件更加权威:

这事既然发生在上海松江,那就再提一个上海前前任警界老大张学兵的看法,他提出公安民警要“三个学会”:

要学会在无所不在的社会监督下工作

要学会在利益诉求多元化的社会环境下工作

要学会在众说纷纭的网络舆情下工作

张学兵这段话,是在2011年5月做客人民网时说的,比新闻联播里公安部的要求早了五年。其时他的职务是上海市副市长兼公安局长。

我理解,这段话是对警情世情国情的准确认知,也是目前我所看到的这个领域最为准确的一段话。

要在无所不在的社会监督下工作,就要求尽可能规范,要在利益诉求多元化的社会环境下工作,就要求尽可能公正,要在众说纷纭的网络舆情下工作,就要求尽可能透明。规范,公正和透明,其实就是执法规范化。

接着说下老太太的情况。推搡警察是不对的,抱着孩子去推搡警察更不对。这些都没什么好争议的。

这里只补充一点,老有人特别是警察群体喜欢拿美国警察不容侵犯的威权来抱怨中国的执法环境,希望中国警察也能一言不合拔枪相向,一枪毙敌于街头。

这种不顾持枪权、政治框架、社会治理结构和治安形势的中美区别而来生硬比对的做法,自然不值一驳。

中国大妈特别是京沪大妈不怎么怕警察,这倒是个有趣的现象。虽然没有统计数据,我感觉这个判断应该是基本成立的。

很少有人去细细分析这里的情况。

极少数以孩子为工具作犯罪掩护的极端情况不论,绝大部分中国大妈,特别是大城市如京沪的本土大妈,是习惯把警察特别是年轻警察作为自家晚辈看待的。

她们不太会对警察有敬畏心,敢于也习惯于在警察特别是比较常见的片警和交巡警面前说长论短、指手画脚。

在官方话语里,警察的正式称呼是民警,也暗含对这种警民关系的认可。

所以不难理解,提到警察,中国大妈第一反应总觉得是亲切的,平等的,可以扯起嗓子来嚷嚷的。

警察有什么可怕的?警察都是自己人,坏人才怕警察呢!这是中国大妈内心活动的真实逻辑。

这种特殊的关系,也一直体现在影视剧中。

《今天我休息》描述的1950年代的上海警民关系,《龙年警官》和《民警故事》中描述的1980-1990年代的北京警民关系,以及更晚一些的《甲方乙方》中的描述,都是非常真实的大妈和警察关系的写照。

说回到松江这个事件。

遗憾的是,迄今为止没有一家媒体采访到当事大妈及家人,未能还原出冲突发生前的纠纷详细情况。

当事大妈当然未必就是上海本土大妈,无论是哪里的大妈,她也应该为她的违法行为受到行政处罚。这里就不细扯了,免得陷入土客口水战中。

需要指出的是,我和很多人特别是警察朋友的看法相反,中国大妈和警察的这种关系并非中国公安执法环境的负资产。

恰恰相反,它本可以成为一个执法的有利条件,因为这种关系本来就是司法亲民性的体现,是中国警察威权本土合法性的来源与支撑之一,也是警民关系中警察求之不得的人设。

在抓捕侦查以外的日常执法活动中,中国警察的人设本就不需要人畏惧,只需要人尊敬,他的执法权是司法权的最前沿,最终由法官来裁定其正当性。

畏惧缘于权力,尊敬源自人格,这就涉及到本文要重点讲述的第三个问题。

警察需要熟悉法律,更需要通晓人情世故,善于沟通和交流,熟练掌握情绪控制技巧,不会轻易被挑衅所激怒。这些软实力,比体能训练、警械使用等硬实力的重要性不遑多让。

硬实力和软实力,加起来就是警察执法的专业程度。

看下面这个这几天广为流传的视频。

这是美国警察,遇到的执法对象同样是怀抱孩子,同样是情绪激动,同样是有肢体直接冒犯。

这哥们的执法态度就像专业教科书,口头指令和肢体动作有条不紊,该保护的一定保护,该区别的一定区别,该拘捕的一定拘捕。

此中最为我赞叹的,就是他的情绪控制能力。面对掌掴,他只是躲闪和警告,脸上甚至看不出愤怒与其他表情。