说起提篮桥

大家首先肯定想到的是它

——被称为远东第一监狱

的提篮桥监狱

☟

除此以外

这里也曾是

犹太人的“诺亚方舟”

☟

但自从去年

提篮桥街道正式改名为北外滩以后

至此上海再也没有提篮桥街道

很多小伙伴和菌菌一样

都对提篮桥街道改名表示了深深的遗憾

毕竟这里保留了老底子上海人的很多记忆

有人说

提篮桥是虹口的黄金地段

▼

有人说

提篮桥曾经是上海很热闹的地方

▼

还有人说

提篮桥标志着一代人的身份

▼

......

时过一年

提篮桥,你还好吗?

这些路,侬还记得伐?

这里保留了很多的历史遗迹、石库门、老式公房......历史感与烟火气息并存。

一年过去了,上海老底子的老城厢、曾经唯一犹太人聚集区的迷道.....这些面孔还在吗?

沿着海门路一直往北走,这里有一座人人都知道的下海庙,游人虽然不多但香火一直不断,黄墙黑瓦显得尤为庄重。

菌菌来的时候,这里正在修缮。为了保护这些历史文物建筑,这些匠人们也很辛苦,为他们点赞!

这一座路边的小洋楼也一定很熟悉了吧。白马咖啡馆,曾经是犹太人们经常光顾的咖啡馆。

门前“风雨同舟”的雕塑,一位母亲为抱着玩具熊的小女孩撑伞挡雨,展现了上海对犹太人的大爱与包容。

一走进门便是浓厚的欧式风味,红色木制家具、彩釉吊灯、老底子上海人受到西方影响爱听的黑胶唱片......

彩釉吊灯

黑胶唱片

有故事的照片墙

欧式风格家具

别以为百老汇只是纽约的符号,其实上海与百老汇颇有渊源,这里是上海东方百老汇的发源地。

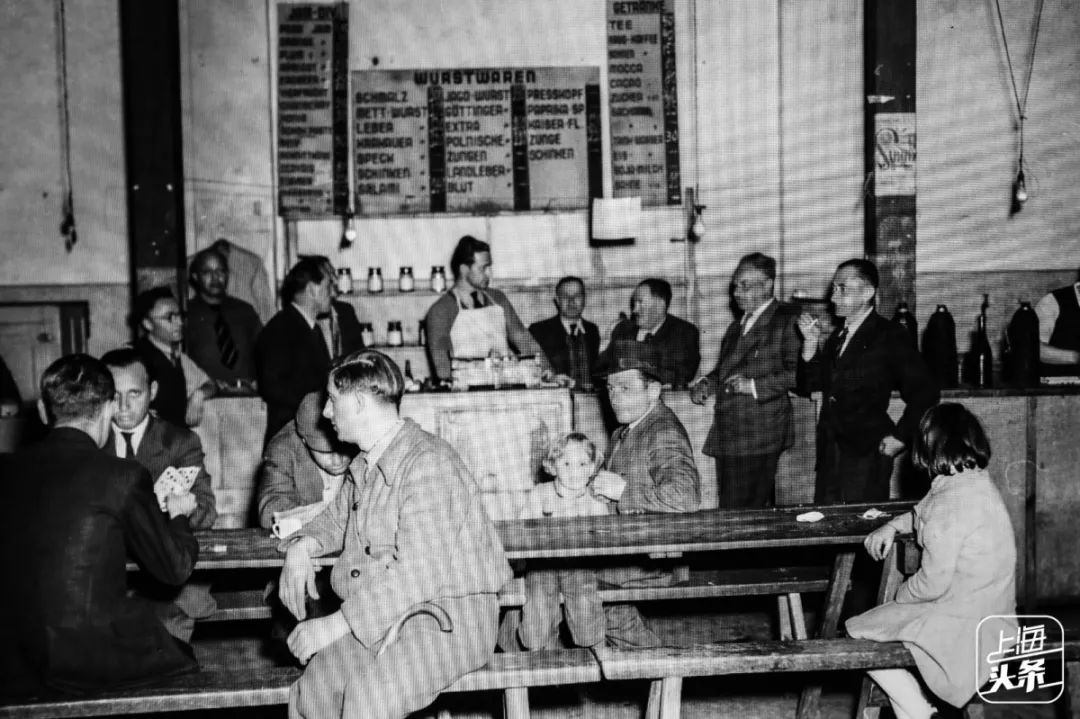

当年,犹太难民乐团就常在这里举办音乐会。维也纳约翰·斯特劳斯剧院的男高音科瓦茨开设的“香肠男高音饭店”则是当时犹太人聚会的地点。

再往前走,这里就是曾经犹太人居住的地方,红墙灰瓦的相互映衬下,每走一步都有历史的厚重感。

1931年,日本帝国主义制造了“九一八事变”。1932年底,宋庆龄和高尔基等国际知名人士发起了召开“远东反战大会”的倡议,大会就是在这里召开。

这里曾经是美犹联合救济委员会所在地,正是当时美犹联合救济委员会的资助,给当年众多一无所有的犹太难民带来生活的希望。

这是美国前财政部长布鲁门塞尔幼年时期在上海的旧居,13岁时,他与全家作为犹太难民在此生活、避难。

摩西会堂,是当年最大的上海犹太社团活动地,为犹太难民提供了重要的精神支柱。

展厅主要分为三个,每一个展厅展出的东西都不同,但集中都反映了当时犹太人在上海的生活。

菌菌无意间捕获到了这些留言,看着不同国家的文字呈现在一页,让菌菌感受到了什么叫做“兼容并包”!

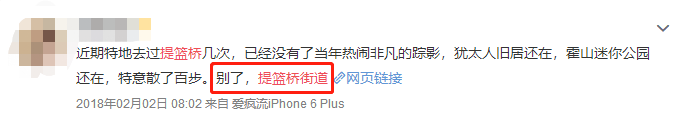

还记得那个安妮的日记吗?作为一名不平凡的犹太女子,她用一本小小的日记本,记录下了那段时间的心路历程。

《安妮的日记》片段1

《安妮的日记》片段2

《安妮的日记》片段3

左右滑动查看更多

这里展示了她在日记中记录下的几个经典,其中包括对人生、战争、自我的思考,一边走一边看的时候,让菌菌不仅肃然起敬。

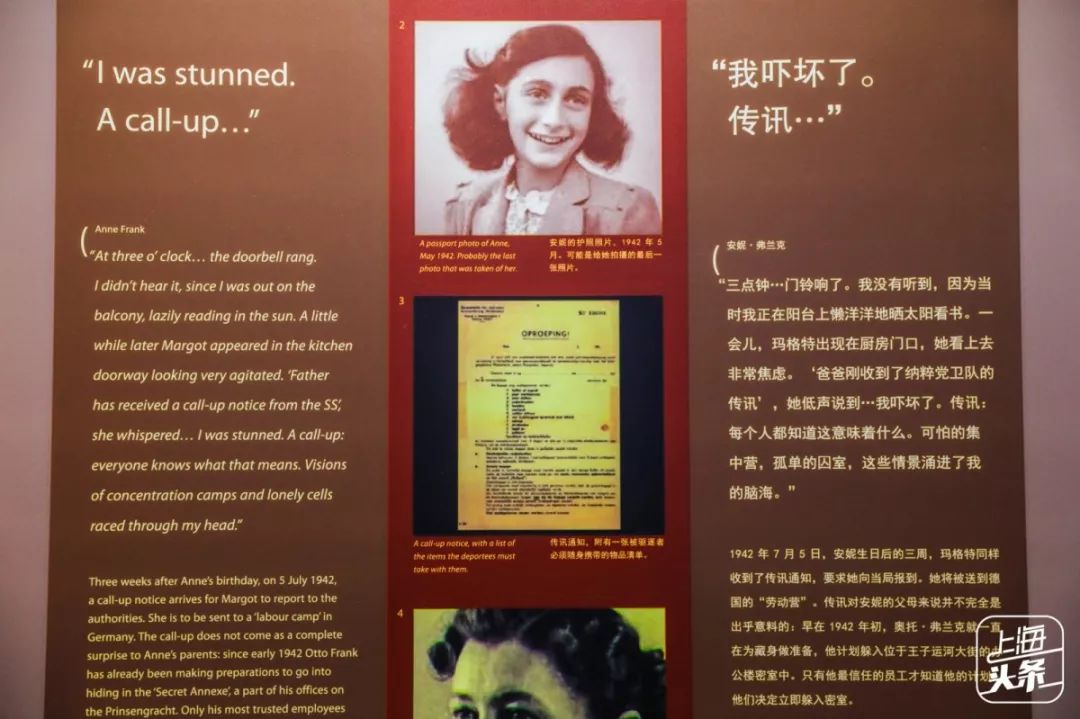

当然,这里还珍藏了很多

当时犹太人生活在上海的老照片

▼

在曾经还是提篮桥街道的日子里,除了历史留给我们不能忘记的这些过去之外,还有很多对于老上海人来说忘不了的回忆。

这家店店面不大,开的年头已经很久了,中午饭点时间这里常常有很多人,大部分都是住在周边的老上海居民。

点上一份鸭血粉丝汤,一笼小笼包,蘸少许醋,价格实惠又能管饱。

住在附近的小伙伴们一定很熟悉了,这家面馆陪伴了阿拉三十多年了,也是这里比较有名气的小餐馆了。

排骨年糕是这里的的必点,关键是好吃不贵,排骨酥脆,年糕蘸酱后的咸甜软糯,这,就是老上海的味道!