2019年,越南会安

前段时间看鼎公(王鼎钧)的《白纸的传奇》,里面提到他中学遇到的一位老师:

抗战时期,我在“国立二十二中第二分校”读书的时候,教务主任夏岷山老师兼教英文。

他平时说话,胶东口音很重,夷本银(日本人)、夷本狗子(日本规则)、乖家(国家),乍听实在难懂,可是英文发音纯正,教学时特别注意发音。

那时候没有录音机,学发音教发音都是很辛苦的事情。

那时一般教材枯燥,英文课是沙漠绿洲,潘多拉提着箱子下嫁人间,小气的老太婆变成啄木鸟,太阳和狂风抢着脱一个人的大衣,都好比夏天的瓜果,秋季的枣梨。

那时候没人想出国,但是念英文自成风气,天没明,起床号没响,校外田野里,一片人影书声。

大家相信英文必须高声朗诵,用听觉帮助记忆,也训练口舌肌肉,这就得到野外散开。

念英文的表情声调该是二分校一景。

握拳挥舞的,喊win or die,仰脸向天的,喊God knows,东指西指怒目而视的,喊着You don't say so,以足顿地的,喊着That's enough。

一遍又一遍,重复也是学习的秘诀。

尽管画面有点疯魔,颇像二十年前《疯狂英语》席卷神州,人人“大喊大叫”的场面。但细细一想,又有不同。

《疯狂英语》的年代,“正统”的英文教育已经搞了很多年,但是在那兵荒马乱的年代,李仙洲在阜阳成立的中学里,还能出现“胶东口音浓重但英文发音纯正”的老师。在我的印象里,直到21世纪初,各省市“重点中学”里的英文老师,还鲜有“英文发音纯正”的,所以初进大学,就会遇到各地口音英语的大杂烩(当然,对学英语、用英语来说,口音很不重要)。

此种差别,又会在其它场合浮现出来。最近在看石川祯浩的《中国近代史的表与里》,有个观点我印象很深。

石川先生指出:

清末民初的中国知识分子阅读外国书籍、杂志远比现在的学者要多。

因为仅阅读汉语书籍而不利用外国书刊,既无法获得新知识,也无从了解世界,更难以摆脱传统思想的窠臼…… 明治日本可谓中国的“翻译”,这位翻译的水准不俗,毛病也不少,不好穿搭的地方就随意发挥,自己不懂的地方就略去不译。

所以,如果当时想了解世界真相,当然需要自己掌握外语…… 根据我的观察,我担心在汉语信息条件已经十分完备的环境中成长起来的中国近现代史学者,因整体上不熟悉外语而体会不到梁启超、李大钊等前任所处的知识环境。

中国近现代史上的许多现象,若不考虑日本和西方的影响就无法解释…… (目前)似乎过于轻视他们曾借助外语获取知识这一事实,以及当时来自外国的影响和外语原始史料。

小的时候,我认为“好书”就是故事讲得好,行文流畅;大一点之后,“好书”的标准不再是故事讲得好,而是包罗万象,能够牵扯出许多其它道理来;再长大又明白,“能扯出许多其它道理”是不够的,这些道理还需要有来源,真实可信,否则就成了自说自话的剧本,所以长长的引用列表是“好书”的必要条件。

前几年,一个偶然的机会我才忽然发现,即便是长期以来尊敬的某些学者,即便他们发表了大量高质量的文章,看起来旁征博引,挥洒自如。其实,他们根本不怎么看英文资料,所以要么在刻舟求剑,固守学界早已淘汰的学说;要么独处桃源,根本不知道最新的事实和观点。

当然,大部分学者的知识也不是完全僵化,他们也需要适当赶上时代,所以每年总还有一些外国书获得热捧。不过你看来看去,几乎所有学者热捧的都是少数几本书。为什么?不是只愿意,就是只能够去读翻译版。而且对这些书的评论,谈来谈去,要么是随大流,要么是发自简单的推理,逻辑链条相当短。很难获得更广阔的视野,也很难利用业界已有的深度、复杂、立体的评论。

我相信,这些我曾经尊敬的学者的确是有学术追求的,愿意为学术投入精力的,但他们的状况尚且如此。那么,其他学者就更不用说了。如此想来,前段时间网上流传,体制内某学者痛陈如今的智库完全是智障,根本分不清宣传和学术,也分不清口号和课题,恐不是空穴来风。

所以我一直提倡,如果真的追求自己的信息质量,真的想要“认知升级”,就一定不要迷恋中文资料,一定要留出足够的精力来阅读英文资料。

有人要抬杠说:中文资料有问题,那么英文资料就没问题吗?

我不得不说,提这个问题的人大概没正经看过什么英文资料。

最简单的,如果你看过关于“批判思考”的英文书(或者哪怕是翻译版)就会知道,没有什么正经的英文资料会打包票“我完全没有问题”,更没有什么英文资料告诉你非黑即白的两分法,“中文有问题,英文就没问题”,或者“英文有问题,中文就没问题”。真相是:没有什么资料是完全没有问题的。但是多看各种资料,尤其是高质量的资料,才有助于减少无知和误解,接近真相。

还有不少朋友问:那要看什么英文资料呢?

其实,英文资料里也很少有《葵花宝典》和《九阴真经》。如果你真的希望多读点英文,不妨持续关注一些老牌的、经得住考验的英文媒体,比如《纽约时报》、《纽约客》、《连线》等等。尽管有些要付费,价格也很便宜,比如《连线》杂志一年10美元,《纽约客》每12周12美元,遇上打折价格更低。所以即便要付费,代价也不过少下一顿馆子,少喝几杯奶茶而已。

总之,你感兴趣什么领域,感兴趣什么话题,就去找这个领域、这个话题的比较权威的英文信息源。给自己定个任务,持续关注,久而久之,慢慢就会有感觉了。

那么,看这些英文资料大概会有什么收获呢?

我个人觉得,主要会有几方面的收获。第一方面是信息源,你关注的东西会更多。与大量中文媒体扎堆追逐热点的做法不同,英文媒体的关注是相当广泛的。

我比较喜欢看《连线(Wired)》,总可以看到许多有意思的报道。

比如美国试验了对医院系统的攻击。从日常经验我们也可以看出来,医院系统的安全防护其实是相当脆弱的,中美都是如此。但许多人大概没想过,如果对医疗系统进行恶意攻击会是什么结果。对这个问题,美国正经有人去做了试验。

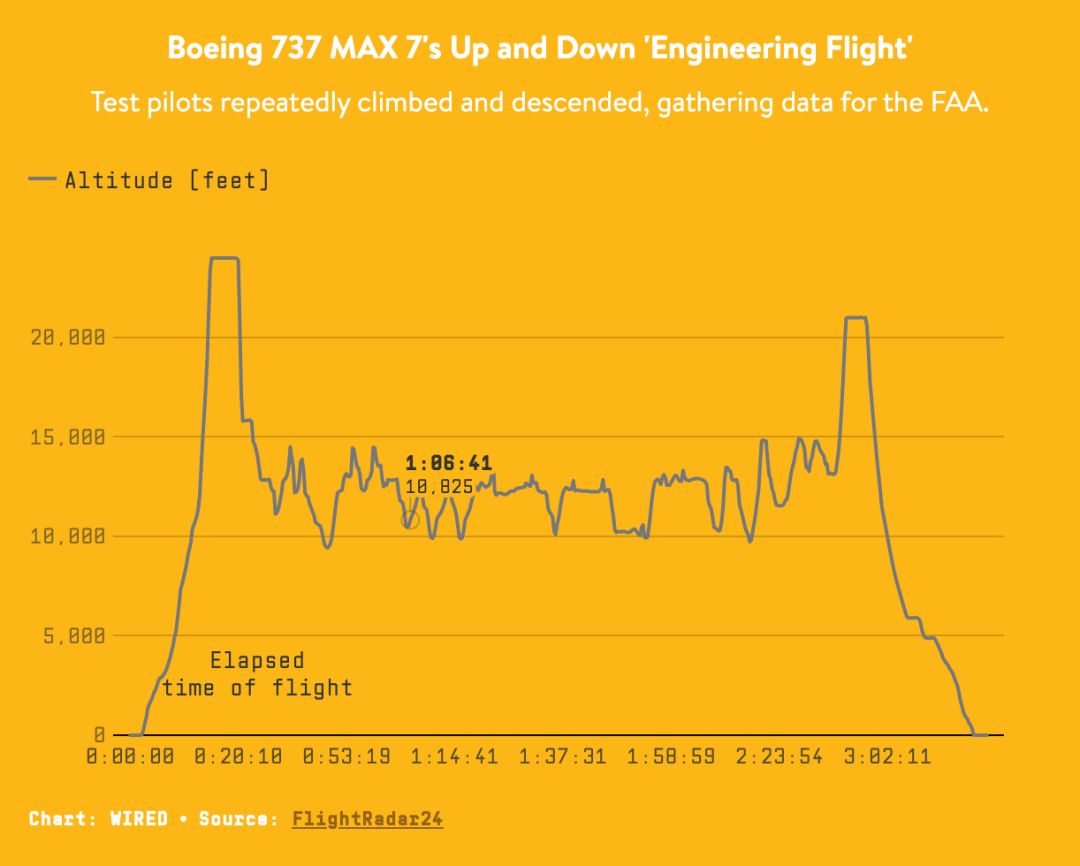

再比如波音737Max的复飞进程,FAA和波音为了让737Max复飞做了哪些事情?取得了什么新的进展,遇到了什么新问题?这些问题,都有详细的报道。

Wired杂志绘制的737试飞高度-时间数据图

其它还有“湾区已经布满了大量的塑料微粒”,“美国民众对人脸识别的反应各异”,“韩国冬奥会期间惊心动魄的网络攻击”、“美国空军终于废弃了用8寸软盘传达导弹发射命令”等等新闻,我觉得都是很不错的。

印象比较深刻的还有最近看的一篇报道是关于海啸研究的,传统的海啸研究依靠的是专业的传感器网络,虽然可以借助目击者的证词,但模糊和自相矛盾的点也很多,参考价值有限。不过现在,依靠智能手机和视频分享,研究者可以把不同目击者拍摄的短片收集起来,用大数据直接比对分析,得到了许多客观详细的结论,而且是之前意想不到的。

那么,这些信息中文媒体不会报道吗?以前或许还会有,但如今已经很少了。

拜“自媒体”和“新媒体”赐福,如今的中文媒体已经高度为“讲故事”和“投喂”定制,大多数时候,“新闻”已经成了“剧本”的代名词。既然是剧本,就要讲究冲突,讲究戏剧性,讲究起承转合。上面这类报道许多都只是提供某些信息,甚至未必有明确的结论,当然入不了中文媒体的法眼——不信你看看周围,有多少中文媒体会关注这种“没有明确结论,也没有足够戏剧性”的题材?

然而,如果一个人确实关心真实的世界,他必然不满足于只采摘现成的果实,还会观察到新芽在破土而出,花儿在含苞待放,树叶即将随风飘零……

换句话说,他关心的不只是做好上桌的菜,眼界里、内心里还有无数的素材在发酵。我以为,只有真正关心这些“尚未成形”的事物,或者说在事物“尚未成形”之前就加以关注,才能让人眼界开阔、认知完整——最不济,多看这样的报道也有助于保持好奇心。要认识世界,好奇心是必不可少的。

第二方面是报道质量,即怎样报道和分析某个事物。思考因素是不是全面,逻辑链条是不是严密,都体现在其中。

还是说《连线》杂志,前段时间有篇报道是What Sci-Fi Can Teach Computer Science About Ethics,讲的是美国麻省理工、卡内基梅隆、斯坦福等大学计算机专业都开设了科技道德的课程,以及肯塔基、科罗拉多等大学使用科幻小说来引发关于科技道德讨论的办法。

科幻小说和科技道德有什么关系?

这个话题人人都可以讲上一大通,不少公众号甚至可以当场给出不少观点。

但是细看这篇报道就会知道,许多时候,思维的亮度并不取决于“抖机灵”,而取决于思维的深度——一个话题下面有哪几个子话题,每一个可以如何延展,做了哪些实验和探讨…… 所有这些,都不是坐在电脑前敲键盘能想到的,需要持续的思考、分析、总结。

以前的理工科学生是很讨厌通过科幻小说来探讨科技道德的,“道德和社会影响是值得讨论,但讨论原子弹的道德并不是在研究物理学,讨论计算机的道德也不是在研究计算机科学”,这个道理任何人稍微动动脑筋也可以想到。

不过如今,随着科技的发展,技术全面介入生活,许多人发现,科幻小说可以从另一个方面展现出价值,即科技会如何影响普通人的生活?普通人会如何感受和看待科技?这些方面恰恰是科幻小说的强项,所以如今其价值得到重新挖掘,其文本得到重新重视。这个角度,我之前确实没想到。

多说一句,在技术领域的时间越长,我就越怀疑“科技(必然)向善”,如今的科技越来越依附于商业或政治,并不天然具备“向善”的基因。

还有3月份航空专业媒体Air Facts Journal有一篇很长的报道Can Boeing Trust Pilots? 作者应当是资深航空人士,详细介绍了MCAS系统的来龙去脉,尤其是讲解了“杆力”(Stick Force),解开了我的很多疑惑。

作者认为,在不懂航空的媒体看来,MCAS系统这种“硬件问题软件补”的做法,似乎是波音极不明智的选择,非常激进的而且未加验证。

然而实际上,除了小的四座单引擎螺旋桨飞机之外,几乎所有的飞机都安装了类似的措施,保证飞行员在操作飞机机动时在操纵杆上感受到的反馈力。

不论飞机采用什么操控方式(液压还是线传),飞行员的操控都应该符合直觉。也就是说,如果飞机偏离平衡状态,飞行员应当感觉到操纵杆有“回复到平衡位置”的反馈力量,也就是所谓的“杆力”。而且杆力应当是线性的,飞机偏离平衡越多,杆力就应当越强烈。

这个道理也可以通过开车来理解,如果方向盘打得越多,回复力越大,车就很容易开。如果方向盘打得越多,回复力反而越小,就很容易造成错觉。所以,现代不少飞机,无论有多少助力,都要“挖空心思”来保证操控时杆力是线性的。