|

推荐

|

作者:德国优才计划

来源:德国优才计划(ID:ToGermany)

|

编辑:

阿凡的

|

福楼拜:“当你以文艺决定一生,你就不可能像普通人那样生活了。”

天才都是这样,想平凡而幸福,却不可得。

他来自腐朽的旧时代,

一生学无专师,两次科考失败,

连硕士、博士的头衔都没有,

可就是这样一个人,

却能让所有大师心甘情愿跪拜。

他曾为世界留下一个谜,

而这个谜无人能够破解,

但今天,这个谜一样的男人,

他的秘密,

是时候说了……

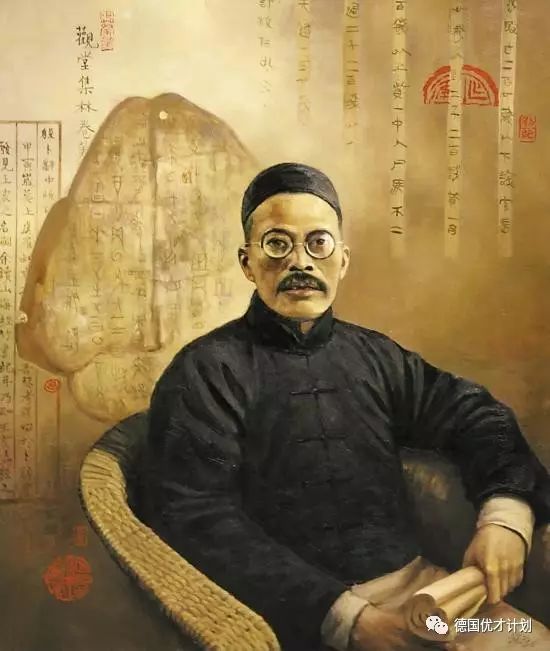

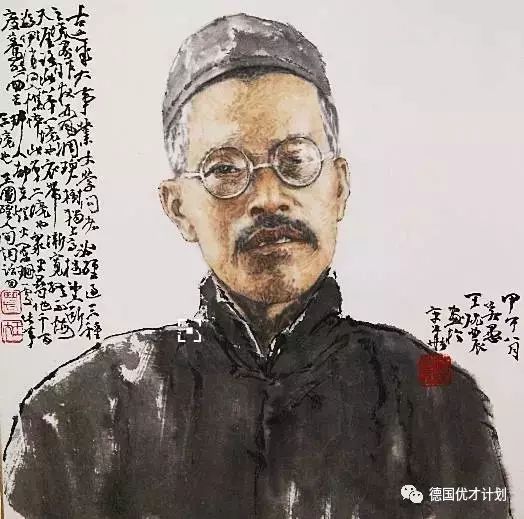

他,就是

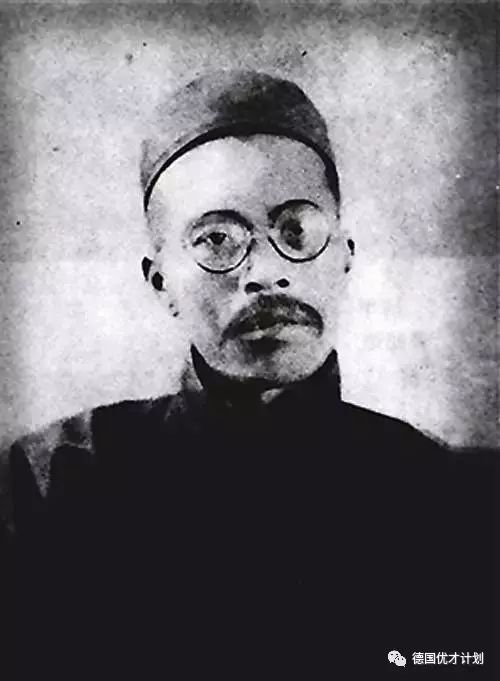

王国维

1877年,

王国维

生于浙江海宁,

父亲在县衙当幕僚,好读书,

能写诗词,篆刻和绘画,小有名气。

而他自幼

羸弱多病,

年仅4岁,就遭遇母亲去世的打击,

母爱缺失,让他过早尝到人间悲苦。

父亲望子成龙,

早早对他的人生做好了规划:

读经书、考秀才、中进士,

入朝为官,光宗耀祖。

他不喜欢俗套的八股文,

却也没有辜负父亲的期待。

6岁时,他入私塾学习,

对

诗词见解独到,深受先生喜爱,

15岁时他考取了秀才,

和另外三个少年并称为“海宁四才子”,

他年纪最小,才华却是其中最高的。

1892年他去杭州参加府试,

却没能通过,也是在这里,

他第一次购买了自己喜欢的课外书籍。

他感慨道:

“购前四史于杭州,是为平生读书之始。”

他被逼着读了十多年的书,

才第一次感到读书的真正乐趣。

从此,他在八股文上再没用功,

以至于连续两次科考失败。

在其他文人,

前仆后继参加科考追名逐利之时,

他却慕然转身,背道而驰,

开始寻找一片精神自由的新天地。

19世纪末,

西方列强掀起一股瓜分中国的狂潮,

这彻底激起了他的爱国情。

同时大量西方文化科学向中国输入,

他也接触到了新的文化和思想,

这时他猛然意识到,

应该用先进新学,

来拯救这个古老,摇摇欲坠的国家。

从此,他毅然踏上新学报国的征程。

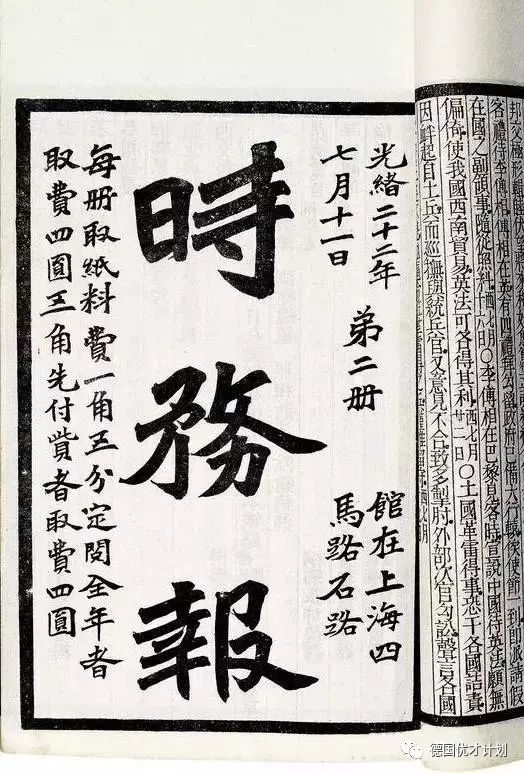

1898年,

他坐船到上海,

进有名的改革派刊物《时务报》当职员,

同时他还在报馆旁找到一个,

可以学日文的东文学社。

每日焚膏继晷,苦学励志,

认真地钻研着西学。

1901年,他

先后执教于武昌湖北农务学堂、

上海南洋公学东文学堂。

在授课之余,他还主刊上海有名的,

《教育世界》,为其编译了大量文章,

他于《教育世界》翻译连载的,

日本立花铣三郎的《教育学》,

是我国第一部国外教育理论译著。

在翻译西方教育刊物的同时,

他有了一套自己的教育理论。

1906年,他发表著名的《论教育之宗旨》,

轰动全国,

他

提出教育宗旨,

在于培养能力全面、

和谐发展的“完全之人物”。

何谓完全之人物?

谓人之能力无不发达且调和是也。

人之能力分为内外二者:

一曰身体之能力,一曰精神之能力。

而精神能力又分为三种:

智育,

对智力的培养

、

德育,

对意志的培养,

美育,

对情感的培养。

他亲眼目睹了举国上下,

嗜好鸦片,污浊不堪的社会现实,

痛心于人性追求的龌龊卑劣,

所以他希望通过提倡教育,

增强民族“智力”和“精神”,

救国家于困顿之中,

善良的他认为只要引导民众,

追求真善美,追求更高的精神世界,

就可以让国人摆脱低俗趣味的纠缠,

从而改造整个中国社会。

他也因此成为我国教育历史上,

明确提出培养德智体美四育主张第一人,

比梁启超与蔡元培所提出的,

类似教育理论还要早了十多年。

他的教育主张极富远见,

不仅结合了西方先进的教育理论,

也结合了中国的实际国情,

同时,他还提出应该重视,

教师质量的提高,学校管理。

他为中国近现代教育兴起做了理论奠基,

当代教育改革中的素质教育,

与和谐教育思想亦吸取了,

他教育理念的精华,

比如小学增设了美术、体育等课程,

一直延续到现代,仍然具有重要的影响。

也许是天将降大任于斯人也,

必先苦其心志,劳其筋骨。

步入青年的他,不断遭遇人生的打击,

29岁时,他的父亲去世了,

没想到随后两年,

他深爱的妻子也告别了这个世界,

他悲痛欲绝,痛苦难以宣泄,

从此,

他将更多精力投入到学术中,

如痴如醉,如疯如狂,

成为了一个名副其实的真正全才。

他自身的学问涉及文、史、哲、

甲骨学、经学、文字学、美学等。

他通晓日文,德文英文也很精通,

并成为国内第一个,

通读康德、叔本华原著的人。

在哲学方面,

他

开天辟地地将西方哲学引入中国,

以叔本华哲学为根底

写《红楼梦评论》,

以全新的视角俯瞰,

这部古典集大成者的研究成果,

开创了“西为中用”的治学先河。

他认为中国

之所以,

在技术层面上落后于西方,

正是中国缺乏哲学传统,

凡事皆太重实用所致,

所以应该提倡哲学的无用之用。

然而他的理论并未引起重视,

因此直到现在,中国社会也依然是,

更注重功利性的实用主义。

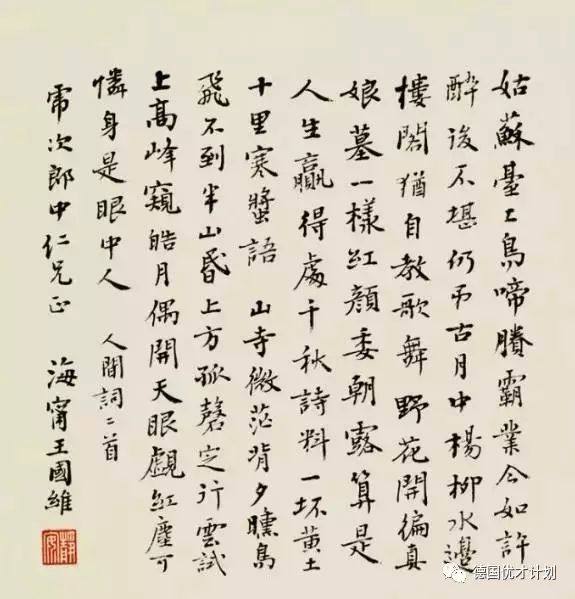

年仅31岁的他,

又融汇中国传统哲学

撰写《人间词话》,

在这本书中,他总结了人生的三种境界,

古今之成大事业、大学问者,

必经过三种之境界:

"昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。"

此第一境也。

"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。"

此第二境也。

"众里寻他千百度,蓦然回首,

那人却在灯火阑珊处。"

此第三境也。

作品一出,就轰动了整个中国学界,

彻底终结了中国的传统古典美学。

傅雷说:中国有史以来,

《人间词话》是最好的文学批评。

即使是一百多年后的今天,

这本书仍然是难以超越的学术高峰。

1911年,在友人资助下,

他开始了长达五年的日本游学之旅,

也步入了学术成果的黄金期。

他的著作《宋元戏曲史》,

是中国第一个关于戏曲的历史书籍。

让一向难登大雅之堂的戏曲,

真正步入了文学艺术的殿堂。

他还为中国诗学、中国美学研究,

作出了里程碑式的伟大贡献。

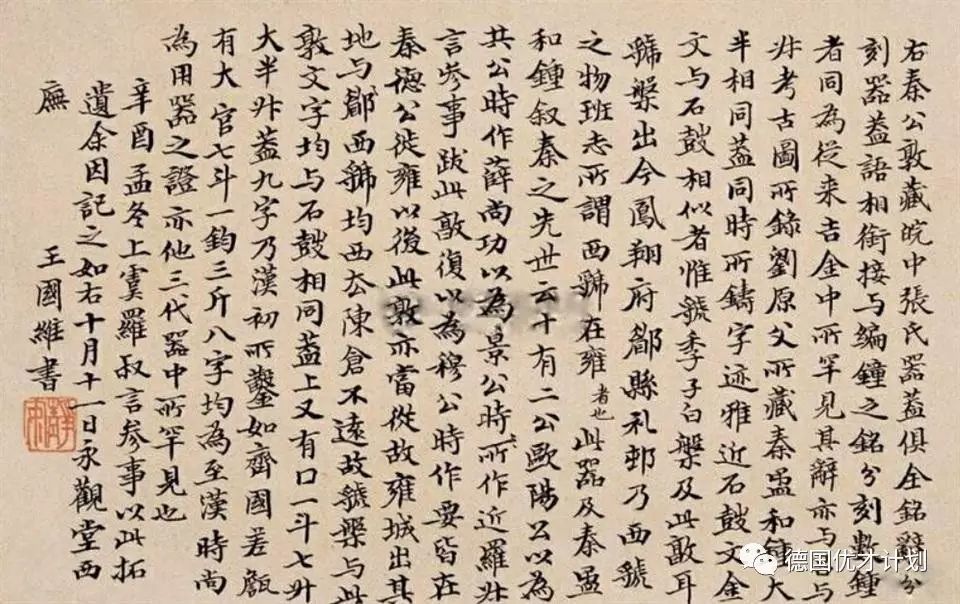

在史学研究上,他更是屡建奇勋,

《说商》、《殷周制度论》

……

从商周到元明,两千年史中,

许多疑难处都作了周密翔实的考证。

尤其是对于甲骨、竹简、钟鼎的辨析诠释,

填补了古代史研究的一片空白。

梁启超说:这是王国维

治史中之“一绝”,

堪称史学泰斗。

而他《殷墟书契考释》,

更是把中国历史向前推进了一千年。

他还著有《流沙坠简考释》,

该书被鲁迅誉为真正研究国学的书。

然而气骨越高,谋生越拙,

他跨越古今,是将

中西文化,

融会贯通的真正国学大师,

不仅名扬日本,甚至誉满欧洲。

以他的声望,本可以进入,

日本的政治派别,从此走上荣华富贵,

可他却始终不肯,

因此常常

为“五斗米”所困,

甚至一度

为他人整理藏书补贴家用。

不慕权术,不通钱术,

只埋首于学术,如此独立之精神,

这就是王国维。

1916年学成后,满怀爱国心的他,

毅然离开日本选择回国任教,

回国后,他迅速成为,

各大学争相邀请的国学大师。

北大也多次上门邀请他,

一次,北大邀请他到校参观,

预先布置好夹道欢迎以示隆重,

没想到他却一口回绝。

理由让北大校长蔡元培哭笑不得:

欢迎者有各式人等,

中间免不了有道不相同话不投机者,

不能接受他们的欢迎。

1922年,他任教北大,

当时北大提倡新文化运动,

全盘摒弃中国传统文化,

人人都

争先恐后剪掉辫子,

在形式上标榜自己的先进。

而他打扮还是很旧时,

不仅一袭旧时长袍,

头顶瓜皮小帽,

还留着前清的象征,辫子。

鲁迅辛辣地点评他:

老实得像一个火腿。

胡适直言不讳:他

的人很丑,

小辫子,样子真难看。

但鲁迅又说:

“他才可以算一个研究国学的人物”。

胡适也紧接着说:

“但光读他的诗和词,

以为他是个风流才子呢!”

当时的北大学生爱嘲笑有辫子的人,

还喜欢强行剪人辫子,

却没有一个人敢对他的辫子下手,

因为都佩服他的才高八斗,

这也让他成为校园里的一道独特风景。

有人问他:“人家的辫子全都剪了,

你留着做什么?”

他只是回答:既然留了,又何必剪呢。

他知道,形式上的剪辫子只是表面,

真正该剪去的,是精神上的辫子,

假如随风而倒,趋炎附势,

那不又是功利实用主义吗?

所以他勇敢地站在了所有人的对立面。

不卑事权贵,不溷从异道,

如此独立之精神,

这就是王国维。

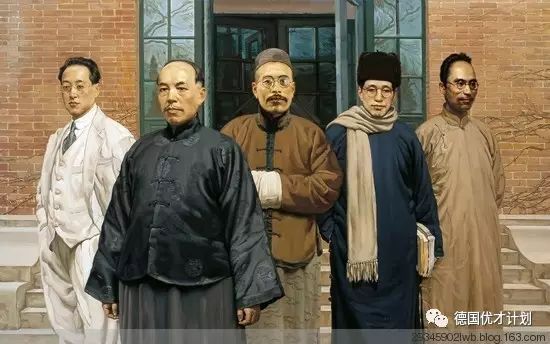

1925年,

他又被清华大学校长梅贻琦聘为导师

,

和

梁启超、陈寅恪、赵元任一起,

成为了名震天下的清华四大导师。

他

一开始在清华任教,

就对学生提出了六个要求:

不放言高论、不攻击古人、

不议论他人短长、不吹嘘、

不夸渊博、不抄袭他人言论。

他不仅严格要求学生,

也严格要求自己。

每次跟学生讲解,

总是要事先声明,

有四五处地方自己还没有搞懂。

其实他不是不懂,只是觉得,

自己的讲解还没有到达完美的地步,

他从不扮演所谓的全知全能的专家,

对待学术

严肃、认真、谦逊。

不大言不惭,不以权威自居,

如此自由之思想,这就是王国维。

他生性淡泊,不喜与人交游,

在清华除了教书授课以外,

一般不主动去跟学生谈话。

从来都是上完课,就回到自己住所,

钻进书房潜心研究学术,

但只要有人上门求教,

他都会热情接待,

不分名节尊卑,不分老幼贵贱,

因此他桃李满天下,

高徒门生遍及中国学界。

可在时代汹涌的潮流下,

他在清华园的安稳日子仅仅只过了两年。

先是心爱的大儿子去世,

之后北伐开启军阀混战,

中国时局动荡,

更震撼的是,

张作霖绞死了北大教授李大钊,

在“社会运动”的浪潮中,

湖南学人叶德辉被“特别法庭”枪毙,

冯玉祥的兵锋也指向了北京。

北京的知识分子纷纷逃离北京避难,

有人劝他也赶紧去日本避难,

可他却怎么也不肯走,

有人劝他把那惹事的辫子剪了,

他却不慌不忙地回答:

实则此辫只有待他人来剪,

余则何能自剪之者。

1927年6月2日,那天风和日丽,

他走进了不曾游玩过的颐和园昆明湖,

在石舫前默默坐了很久,

平静地抽了一支烟,

千古艰难惟一死,

可他还是选择了这条路,

一头就扎进了昆明湖!

而他留在世上的,

只是一封简单的遗书:

五十之年,只欠一死,

经此世变,义无再辱。

伯希和曾这样说过:

“中国近代之世界学者,

惟王国维及陈(陈垣)先生两人。”

胡适也佩服地说:

“南方史学勤苦而太信古,

北方史学能疑古而学问太简陋......

能够融南北之长而去其短者,

首推王国维与陈垣。”

王国维一去,国学便少了半壁江山。

送别他的那天,

学界巨擘陈寅恪先生一下伏倒在地,

向灵柩三跪九叩,

吴宓教授也行三跪九叩之大礼。

这两人是中国学界出了名的硬骨头,

从来不向任何权贵低头,

可他们却唯对他恭恭敬敬。

日本和欧洲的报刊也报道了此事,

并发表对他的回忆文章,

51位著名日本学者更是开

悼念会,

悼念说:“公之学问文章为当代第一流。”

梁启超先生发表了著名的,

《王静安先生墓前悼词》,

他掷地有声地告诉人们:

王先生的学术影响已经远远超越了国界。

他在学问上的贡献,

那不为中国所有,而是全世界的。

他在学术上的成就有目共睹,

可鲜为人知的是,他对时事和政局,

也有着常人,难以想象的透彻和预见。

早在五四运动爆发时,他就曾预言,

中国将爆发一场最可怕的社会运动。

谁能料到,他竟

一语成谶,

还在自己孩子的身上应了验?

1969年,他的墓被砸了个稀烂,

这一年,一个寒风凛冽的冬日,

一位老人独自来到了颐和园,

当天游客很多,老人一直徘徊,

直到到晚上才回到家。

第二天,老人喝下一瓶“敌敌畏”,

默默离开了人世……

而这个老人正是王国维的次子,王高明,

他是王家所有孩子里最聪明的,

也是将王国维的事业传承得最好的,

却因为研究文史,被打成了右派

,

王高明死后,被认定是“畏罪自杀”,

家中2000多册线装书全部被没收,

其余藏书和历年积累的,

文稿资料全部被焚毁。

而关于王国维的死,

至今仍是一个谜。

许多人都说他自杀是因太过腐朽,

但在懂他的人看来,

他是以死保全了自己的人格,

也保存了中国士人最后的体面。

正如他生前最好的朋友,

最了解他的陈寅恪所说:

先生以一死见其独立自由之意志,

非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

先生之著述或有时而不章,

先生之学说或有时而可商,

惟此独立之精神,自由之思想,

历千万纪,与天壤而同久,

共三光而永光。

他是用形体之寂灭,换精神之永生,

他盛载着独立思想,自由意志的身躯消亡,

是他对精神圣殿的最后祭献。

他用仅仅50年的人生,

在那个晦暗不明,是非不分的年代,

为黑暗中的人们点燃了一束光。

而在经济高速发展的时下

中国,

在学术造假与腐败频发的今天,

这束光却再也难以寻觅,

时下中国提倡教育改革的人越来越多,

越来越多的人们产生今不如昔的情绪,

更加怀念那个在中国有着无数大师的年代,

谈论那些学术薪火代代传承的精神。

90年前的6月2号,

他带着独立之精神,自由之思想,

永远离开了我们,

灼灼其华,难掩赤心,

震古烁今,辉耀华夏!

今天我们缅怀王国维,

这位真正的国学大师,

更是祈愿中国教育:

独立之人格,

自由之思想的

精神和信仰,

早日回归!

一代国学大师:王国维

●

●

●

社长问:

你对王国维先生有什么了解?

我们聊一聊吧~