作者:丁国良

来源:正略人力智库(ID:ZLRLZK)

本文为正略集团原创文章,如需转载请联系原创公众号。

导读:

随着移动互联时代的到来,企业界和学术界对科层制的声讨一浪高过一浪,加里哈默教授直接喊出了终结科层制的口号。然而,终结科层制就可以解决每个企业当前面临的管理难题吗?企业的组织模式在未来将走向何方?本文带您穿越丛林,寻找答案。

就在一个月前,《哈佛商业评论》将全球知名战略大师、MLab管理实验室的创立者加里·哈默的最新文章《科层制的终结(The End of Bureaucracy)》录为封面,该文章以海尔“人单合一”模式下的物联网转型为研究案例,从七个方面讲述了海尔如何以“人单合一”模式颠覆传统的科层制度。

事实上,

管理学界和企业管理者们对科层制的批判由来已久,同时对新的组织模式的探索与实践也从未间断

,这却是第一次由全球知名学者在国际一流管理杂志上明确且果断地喊出“终结”科层制的口号。

但是,对于多数企业而言,终结了科层制就可以走出管理的困境吗?科层制究竟是“犯了什么罪”才被如此唾弃?如若终结科层制,那企业的组织模式将走向何方?对企业而言,即便是伟大如海尔,也已经用了十三年的时间来探索“人单合一”模式,其他企业可以轻易从科层制转型吗?要回答这些问题,我们首先得搞清楚科层制的前世今生。

科层制最早是由德国著名社会学家、政治学家马克斯•韦伯提出,他在《社会组织和经济组织理论》中所阐述的官僚组织理论(也称为“行政组织理论”)为社会发展提供了一种高效率、合乎理性的管理体制,也就是我们现在所说的科层制(金字塔型组织模式)。时至今日,科层制作为一种成熟的组织模式,依然被广泛应用于政府、军队、企业等各类组织。虽然韦伯并不是一名管理学家,但却被誉为“组织理论之父”,可见官僚组织理论和科层制对后世影响之深远。

韦伯提出科层制的社会背景正是德国从小规模世袭管理到大规模专业管理转变的关键时期,而在同一时期的大洋彼岸,“科学管理之父”弗雷德里克·泰勒立足于美国工业化进程中资源浪费严重、劳动生产率低下的事实,提出了专业分工、科学化、标准化、最优化的科学管理思想,并在企业界掀起了以提高劳动生产率为核心的科学管理实践风暴,影响遍及全球。

同样在工业化大规模专业管理的经济背景之下,同样是追求“效率”,韦伯是从“组织的效率”出发,找寻影响组织效率的关键因素,他发现合法的权力是决定组织管理的核心,提出了理性设计的四个原则:权力、职位、非个人性、法律。

韦伯认为理想的组织应以合理合法的权力为基础,如果能够理性地分配权力,用法律的手段明确权力,组织结构就是最有效的。

这些思想在今天看来理所当然,但在那个时代是对以个人权威至上为导向的社会理念的巨大冲击。

科层制在两个方面优越于其他类型的组织,一是较高的效率,二是可应用的范围,这种组织模式能够应用在所有类型的行政工作中。

正如韦伯自己所指出的,纯粹官僚型的行政组织从纯技术的角度看,可获得最高的效率。

但科层制带来的组织效率建立在严格的劳动分工和等级制度之上,以横向的部门界限和纵向的等级秩序为主要特点,最直接的弊端是“部门墙”会导致各个部门之间横向协作困难,而“隔热层”使上下级沟通不畅,任务落实不下去、信息传递不上来。

另外,知名管理学者穆胜还认为,

部门墙和隔热层把企业分成了若干“小方格”,员工在自己的小方格里把工作内容缩减到极致,抓权卸责、揽功推过成为常态,让企业呈现出“大企业病”,效率低下、内耗严重,并且缺乏创新。

组织最为根本的功能是提高效率,所以如何获得组织效率是管理必须回答的问题。

韦伯提出科层制的初衷是为了提升组织效率,可为什么科层制发展到今天却成为组织效率提升的藩篱?笔者认为,

最根本的原因在于忽视了“人的效率”:

第一,科层制的“原罪”。

泰勒是一位从工厂基层岗位走出来的管理者、管理学家,他提出的科学管理原理考虑到了劳资双方的利益;而韦伯是一位在大学里教书的社会学家,犹如一位冷眼看世界的旁观者,他对组织效率的观察与判断显然是客观而精准的,但官僚组织理论忽视了“人的价值”,把组织变成了等级分明、秩序井然的机器,把组织中的人变成了机器上的螺丝钉,而这成为科层制的“原罪”。组织中的人失去了效率,组织的效率又从何谈起呢?

第二,时代的变迁。

科层制的组织模式适用于相对稳定的社会与经济环境,而现在是移动互联时代,是技术创新的时代,陈春花、杨国安等知名管理学者都认为这个时代的特点是VUCA(V-volatility易变性,U-uncertainty不确定性,C-complexity复杂性,A-ambiguity模糊性)。变化才是永恒,不确定性才是客观规律,复杂和模糊才是真正的现实存在。决策层层下达、信息层层上传的科层制组织模式已经跟不上市场和商业格局的变化。

第三,工作性质的改变。

科层制是随着大规模专业分工的经济背景而产生的,要求工作内容和性质必须能够标准化,这也是为什么科层制虽然存在种种缺点,却依然被应用于政府、军队和传统制造业企业中。首先是这些组织中的工作性质与一百多年前相比并没有发生太大的变化,工作的常态是上级发出指令、下级执行,工作任务相对具体而单一。其次是这些组织都采取了一些补充性的管理措施来尽量提高人的效率,进而保证组织的效率。比如政府会设置纪检监察部门,军队有政委,制造企业中有质量管理部门等等。

科层制还存在一定的适用范围是不可否认的事实,但在所有市场化企业特别是互联网企业中,工作的性质已经发生了根本的变化。彼得·德鲁克早在1959年就提出了“知识工作者”的概念,并预言这个群体将成为未来新型社会的主导群体。

德鲁克认为要提高体力工作者的生产率,只需告诉他如何做事,而知识工作者的工作难以监督,其效率的提高取决于自我管理和态度的改变。伴随着移动互联和VUCA时代的到来,鼓励创新、激活个体成为每一个市场化企业必须面临的问题,只有充分发挥人的价值、提高人的效率,才能提升组织整体的效率。

然而,提高组织效率和人的效率一定要通过终结科层制来实现吗?对于多数企业而言,终结科层制就可以走出当前管理所面临的困境吗?笔者认为要回答这两个问题,首先要搞清楚

组织的底层逻辑,即组织和组织模式存在的意义是什么?

研究组织理论必须要研读现代管理理论之父、社会系统学派创始人切斯特·巴纳德的著作。

巴纳德不仅是一位管理理论学家,更是一位成功的商业人士,他大学毕业后进入美国电话电报公司(AT&T)统计部工作,从41岁开始担任新泽西贝尔电话公司总裁直至退休,其著作

《组织与管理》和《经理人员的职能》根植于企业管理的实践。

在巴纳德之前的

组织理论大多偏重于专业分工和结构效率,对组织中的人员和与组织相关的外部人员,没有给予足够的重视,而巴纳德关注到了组织中“人”的因素。他认为所有的组织都包含三个要素:合作的意愿、共同的目标和沟通。组织基于合作,是为实现个人生存目标和组织目标而存在的,组织目标本身就应该包含着个人目标,而个人目标本身必须朝向组织目标。

组织能否发挥效用,取决于组织本身能否带动组织成员形成一致性的行为。

同时,国内优秀大型企业在组织方面的成功实践也从多个侧面深刻揭示了组织模式在管理中的意义和作用。

任正非认为机构设置的目的就是为了作战,作战的目的是为了取得利润。

平台的客户就是前方作战部队,作战部队不需要的就是多余的。他提出“让听到炮声的人呼唤炮火!让一线直接决策!”,华为由此建立了以客户经理、解决方案专家和交付专家组成的“铁三角”作战单元。这一组织模式打破了部门间的功能壁垒,形成了面向客户的项目团队运作模式,大大提升了运作效率。华为以此为基点,全面展开新一轮的流程和组织变革,对内部资源和权力进行重新分配,进一步提升了组织的整体运营效率,成功推动华为向客户和市场驱动型电信设备服务商的战略转型。

美的的发展史,在本质上首先是一部组织变革的发展史。

从美的最早的直线职能制,到1997年的事业部改造,再到2001年到2007年的超事业部的改造,再到2007年后的矩阵式组织,在2017年通过“三个去”——去中心化、去权威化、去科层化的内部组织改造,构建起美的的“789工程”。“7”是指美的通过变革,打造了七个平台——物流平台、电商平台、售后平台、创新平台、金融平台、国际化平台、采购平台。而过去这些职能都是散放在各个事业部的,形成不了合力,也形成不了整个集团的资源配置和对各个业务单元赋能的能力。

综合理论与实践,笔者认为可以用

一句话概括组织模式存在的意义:对内组织并配置资源,对外服务市场与客户,一个核心是实现战略落地。

经营一个企业的本质就是获取资源、组织并分配资源以实现企业的目标,而且必须是高效组织起来才具有竞争力。企业的一切经营成果来源于企业外部,只有形成一套有效的组织模式方能灵活应对市场变化、以用户思维完善产品和服务,从而获得市场竞争力。

不论是对内配置资源,还是对外服务客户,组织的核心目标是为实现战略落地、赢得竞争优势提供保障。

同时,笔者在管理咨询工作中发现许多企业的战略方向是清晰的,之所以陷入困境往往是因为组织管理和人才管理出现惯性,跟不上外部环境的变化,无法建立起与发展相匹配的新组织能力与人才队伍,最终拖累战略无法落地。

XJ集团是南方的一家大型多元化国有集团公司,经过调研诊断发现其组织管理方面存在一个典型的问题:企业内部管理层级过多、决策链条过长、员工基本没有自主性。该问题导致的最直接后果就是对内来看,所有决策都等着领导来定,中层以上的领导干部往往很累,而很多员工理所当然地认为所有责任都在上级领导身上,缺乏工作的主动性和积极性。对外来看,整个组织与市场、客户的连接程度比较低,不能快速敏捷地响应消费者需求。

DF公司是山东一家民营的医疗器械公司,过去十几年得益于“捡钱”的市场而稳步发展,2013年之后行业内市场竞争骤然加剧,老板想做出变革、带着一众老臣再去拼市场“抢钱”,奈何老臣们的创业心态已去,并不支持老板的决定。老板也没法把他们赶走就不断想其他办法,把按照区域划分的组织模式调整为按产品线划分,并且大量招聘学历高、工作背景优异的年轻人进入公司。但是外部客户资源和内部管理资源还是掌握在中高层管理岗位的老臣们手中,他们不能发挥积极作用,只能导致老板的想法落不下去,怎么折腾都没用,公司也渐渐走上了下坡路。

由此来看,

企业在管理上出现的困境往往来自组织管理和人才管理两个因素。

而且两个因素相互作用、不可分割,有人才但是组织模式落后的企业会缺少发展的活力,而组织模式能够匹配但是人才队伍跟不上的企业,想做好眼前的事情都难。

所以笔者认为

对于大多数企业而言,单纯地终结科层制并不能走出管理的困境。终结科层制只是在解决组织的问题,而人是另外一个关键因素。

同时我们看到,也有许多科层制企业对内对外都保持了较高的效率,员工的工作积极性也很高,企业取得了不错的经营业绩,这是充分发挥了人的作用而限制了科层制的负面作用。

那

如何提升组织的效率和人的效率呢?

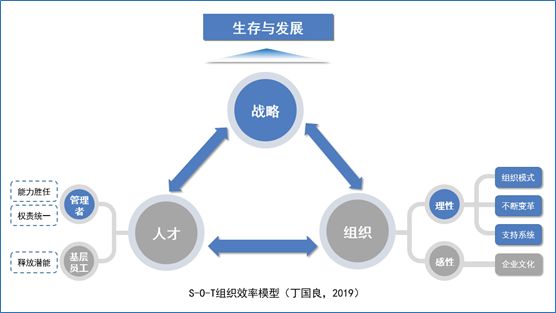

笔者通过对管理理论和企业实践的研究,提出

“S-O-T组织效率模型”

为该问题提供解决思路(如图)。

第一,组织和人才是相互作用的,提升组织效率和人的效率又都是为了企业战略目标的实现,战略指向的是生存与发展,而不是盈利。

因为以盈利为目标,有些狭隘与短视,每个企业在短期是要生存,在长期是要发展,盈利是手段,不是目标。就像万科打出“活下去”的口号,在短期内是先求生存,然后再谈发展的问题。

第二,将组织划分为两个维度——组织的理性和组织的感性

。

其中,

组织的理性首先是组织模式的设计,而组织模式的设计是有趋势和规律的

,例如相对于科层制而生的平台型组织、网络型组织和生态型组织,在具体的管理实践中不断迭代,出现了华为、腾讯等在用的平台化生态经营模式,小米、韩都衣舍等的平台+分布式合伙人经营体模式,以及海尔、英特尔的开放式生态模式等等。仔细研究可以发现,这些组织模式的迭代都基于三条主线:一是扁平化,二是化小核算单元,三是开放共享,目的是使组织更敏捷,管理程序更少,决策链条更短,责任更下沉,权力更下放,与客户的连接更为密切。

其次,组织的理性还在于组织支持系统的建设

,即通过建机制、建制度、建流程,构建组织管理的系统平台,从而更加高效地配置组织资源、响应市场。华为从IBM引入IPD(集成产品研发流程)等流程化工具,使产品研发周期显著缩短,产品成本降低,人均产出率大幅提高。