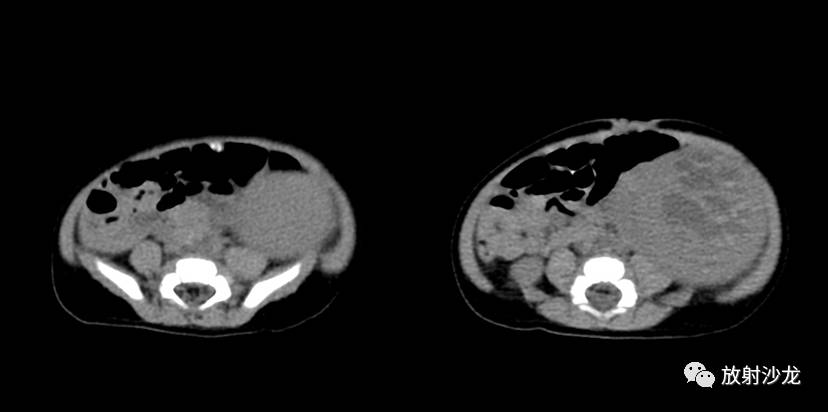

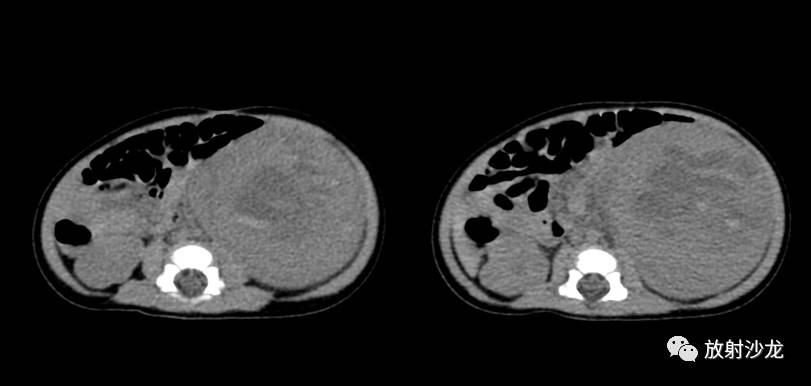

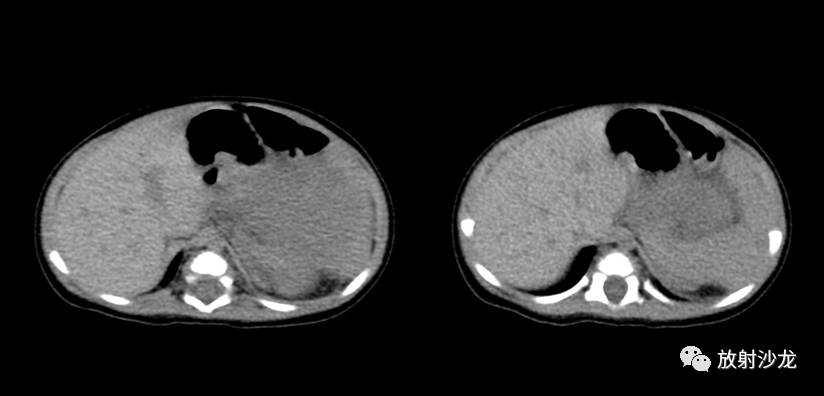

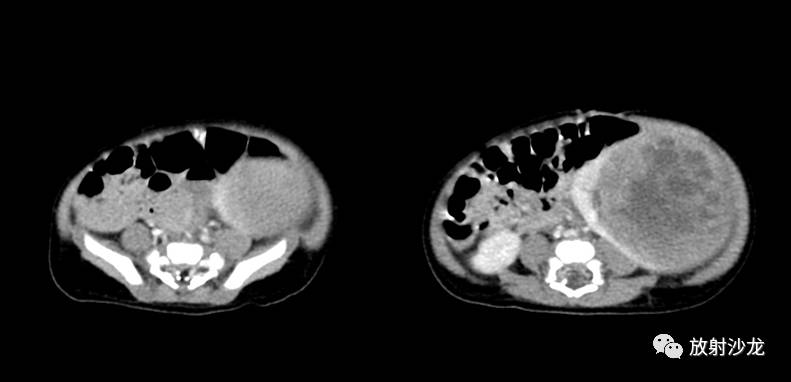

患者,女,1月10天,因“发现左肾占位一月余”入院。

【

CT表现

】

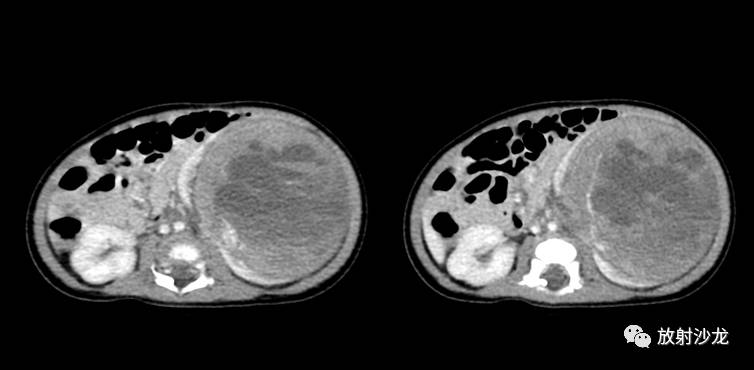

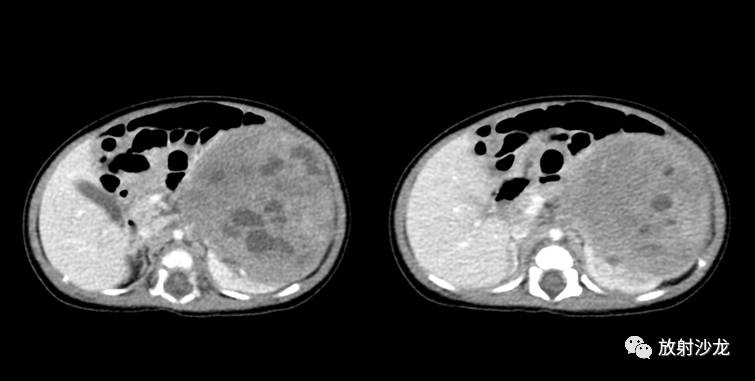

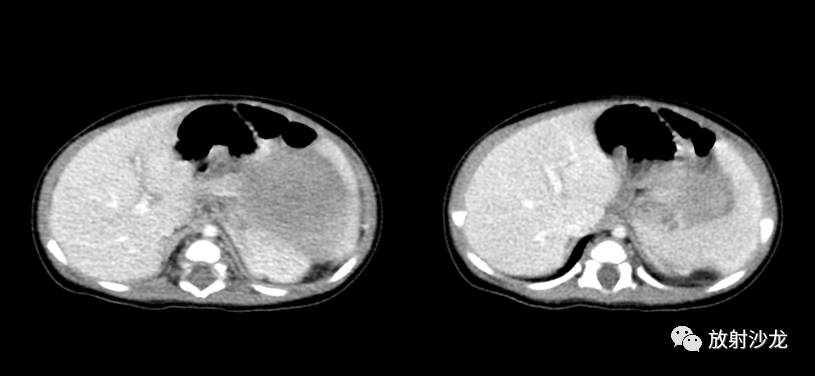

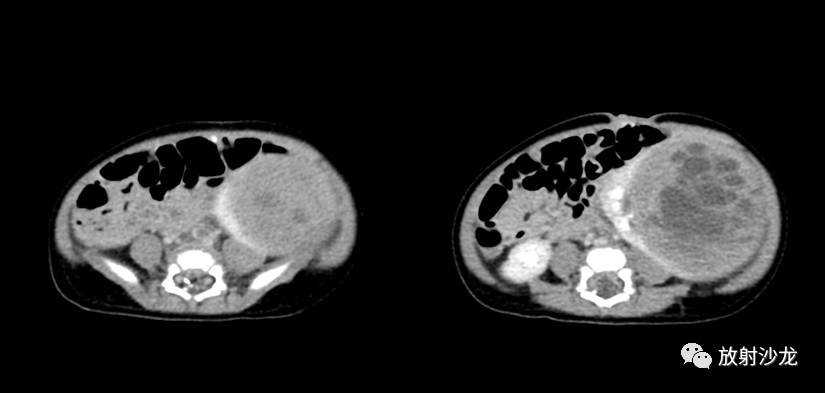

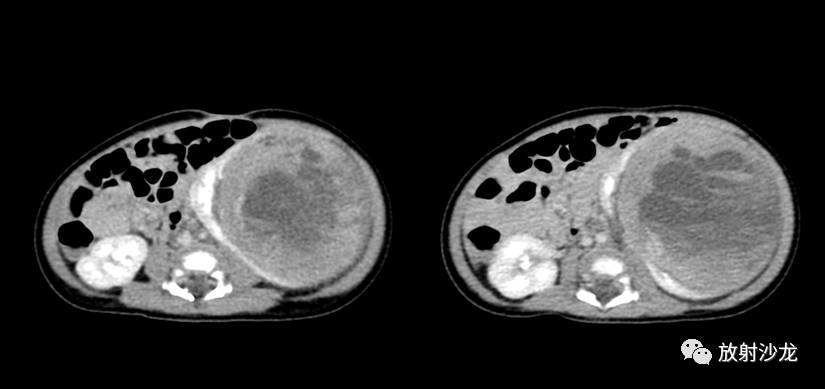

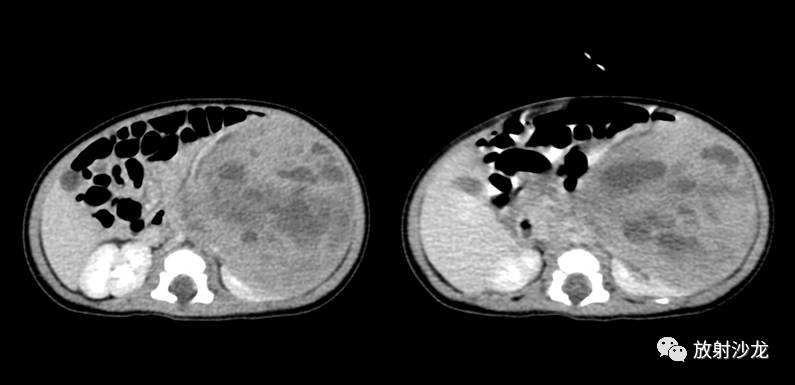

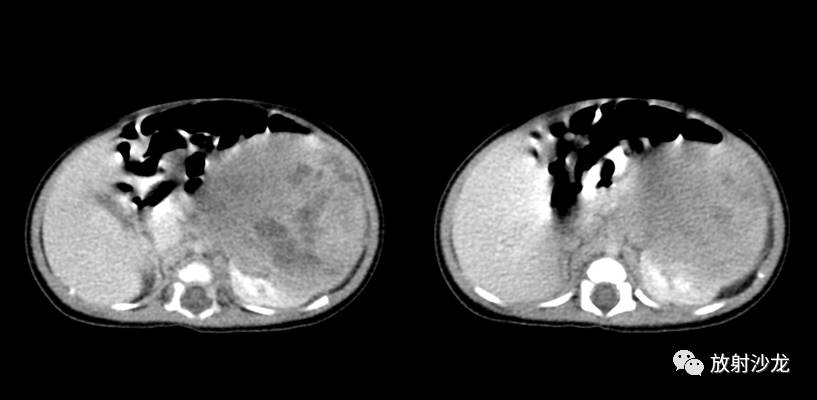

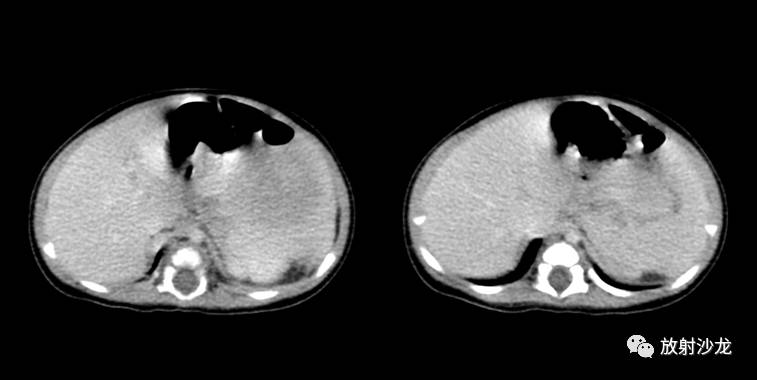

左肾体积明显增大,其内见较大的球形软组织占位,密度不均匀,其内可见斑片状液性低密度影及高密度出血影,局部呈液液平面改变,增强扫描病变明显不均匀强化,其内见迂曲血管影,液性低密度影无强化,病变廓清,大小约75mm×75mm×85mm,病变周围可见受压变薄的肾实质,左肾周围脏器呈受压、推移改变。肝脏表面光整,肝叶比例正常,肝裂不宽,肝实质内未见异常密度,肝内胆管无扩张。胆囊不大,壁不厚,腔内未见明显异常密度影。脾脏形态光整,实质内未见明确异常密度影。胰腺及右肾形态、密度未见明显异常。腹腔内未见明显积液征象。腹膜后未见明显肿大淋巴结影。

【病理】

先天性中胚层肾瘤(细胞型)

【概述】

儿童先天性中胚层肾瘤(congenital mesoblastic nephroma , CMN)为一类较罕见且独特的儿童肾脏肿瘤,又称为婴儿间叶性肾瘤或婴儿平滑肌样错构瘤,镜下分为经典型(纤维瘤样)和细胞型(纤维肉瘤样)。电镜下可发现CMN有:经典型,主要由长梭形、胞核呈长杆状或长梭形、核分裂像较少的细胞构成,呈束状及编织状排列;细胞型,主要由多边形、短梭形或星形、胞核为椭圆或短梭形、核分裂像较多的细胞构成,呈较密集排列。经典型约占24%,细胞型约占66%,混合型约占10%。CMN一般呈良性过程,但也有少数原位复发及远处转移报道,多为细胞型,主要转移部位为肺,脑、肝、心、骨等部位极其罕见。

【临床表现】

本病主要发生于<6个月的婴儿。尽管其仅占儿童肾肿瘤的2%-3%,但却是3个月以内婴儿最常见的肾肿瘤。且90%的病例1岁内确诊。故临床上,患儿的发病年龄是非常关键的,对2岁以内肾肿瘤患儿(尤其是<3个月者)应首先考虑本瘤的可能。至于其临床症状及体征则无明显的特征性。患儿常因腹部肿块和(或)血尿就诊,查体除可触及腹部包块外,也多无其他体征。

【影像学表现】

影像学显示肾脏实性占位,其中部分病例可见囊性变。据报道其影像学的特征与病理组织学亚型有关。经典型CMN的影像学特点是:瘤体一般较大,边界也较清,肿瘤膨胀性生长对周围正常肾组织仅造成挤压,而无浸润破坏,很少出现恶性肿瘤的出血、坏死及钙化等改变,腹膜后也很少能找见肿大的淋巴结;但细胞型者,常出现囊性占位和瘤内出血、坏死、钙化等影像学改变,其与肾母的影像学特征较难区别。故临床上年龄<6个月患儿,影像学检查提示肾脏巨大且边界清的肿瘤,也应首先考虑CMN的可能。

【鉴别诊断】

1、肾母细胞瘤:主要发生在出生后最初5年内,特别多见于1-4岁。其CT典型表现:(1)瘤体呈较大的圆形或椭圆形,直径>4 cm,肿瘤巨大是其特征性表现之一。(2)瘤体呈膨胀性生长,包膜完整与周围分界清楚。(3)肿瘤易发生坏死、出血、囊性变,少部分有钙化。(4)当假包膜破坏后肿瘤可进入肾窦、肾内淋巴管和血管,侵犯肾盂、输尿管和远侧尿路,较少侵犯腹膜后结构。(5)增强扫描,肿瘤呈不均匀强化,肿瘤实质部、囊肿壁及其纤维间隔有强化,低密度坏死、囊变区无强化。(6)残余的肾实质见于瘤体周围或上下极,与肿瘤分界较清楚,肿瘤侵蚀、压迫残余肾实质,使残余肾实质呈“新月形、半环形、多环形”等边缘强化征。

2、肾透明细胞肉瘤:也多见于儿童,临床也为肾脏占位,镜下胞浆浅染或呈空泡状,偶易与之混淆。肾透明细胞肉瘤也称为骨转移性肾肿瘤,是一种较特殊的、高度恶性的肾肿瘤,一直被认为是肾母的特殊类型,约占儿童肾肿瘤的4%,发病高峰年龄为2岁左右,易复发并出现骨转移。很少累及血管,早期即有骨转移。

3、肾恶性横纹肌样瘤:发生于较小儿童肾肿瘤,肿块大,内含坏死、囊变、出血,累及肾盂、肾被膜增厚及肾周积液,出血及囊变多位于肿瘤外围,若合并肺、肝及脑转移,应该考虑到本病的可能。

4、肾细胞癌:影像学可有坏死、出血、钙化等,但是罕见于小儿,20岁以后发病率较高。

版权申明

【本微信所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理】

点击

“阅读原文”

下载APP报名观看第19届全国腹部影像学盛会!

点击

“阅读原文”

下载APP报名观看第19届全国腹部影像学盛会!