文/司马徒林 王焕超

来源:

腾讯研究院(ID:cyberlawrc)

想象一下这种境况:

一场飞来横祸,把年轻气盛的你推上了不可挽回的末路。

现代医学在创伤面前也无能为力,你距离告别人世,只剩下屈指可数的一小段时间。

不过,状况还算不上绝望。

彼时,AI技术已经可以将人类的意识抽离出来,上传至云端,并通过数字化的形式延续下去——说得更直白一点,即便肉体的消亡无可避免,但狭义上的“数字化生存”,已经触手可及。

然而由此一来,摆在我们面前的,就是另一个耐人寻味的问题了:

你会选择摆脱肉体的桎梏,化身数字化的幽灵,在AI创造的虚拟世界中迈向永生吗?

如果可以通过非自然的手段保存记忆、重新读取甚至实现交流互动,那么,是否意味着我们在形式上实现了永生?

绝大多数读者,对这个话题应该都不陌生——以此为基础衍生出的无数科幻经典暂且不提,主流文化界也早已认同了这个话题的探讨价值:

1999年的高考作文命题《假如记忆可以移植》,大部分人应该还有印象。

不仅如此,随着科技进步,这种曾经只停留在蓝图阶段的幻想技术,已经距离现实越来越近:

就在不久前,现年78岁的美国作家安德鲁·卡普兰,宣布将在AI的协助下,以数字化的形式把自己的记忆保存在云端;

如果一切顺利,还可以让子孙后代通过Alexa与自己展开对话交流——说得更通俗一点,那就是安德鲁·卡普兰利用自己的记忆(或许还包含音源库)资料,定制了一款“家族专用”的Siri。

“我的父母已经去世几十年了,但我发现自己仍会想‘哎呀,我真的很想向爸爸妈妈寻求一些建议,或者只是为了得到一些安慰’,我认为这种冲动永远不会消失。

我有一个 30 多岁的儿子,希望有一天这对他和他的孩子会有一些价值。

”

在卡普兰看来,这个决定的根本目的并非是要追求“永生”,他只是单纯地想给家族留下一点纪念而已,本质上和家庭相册、录影带乃至信件贺卡并无区别,自然也不会有什么伦理方面的麻烦。

话是这么说,但在大多数吃瓜群众看来,卡普兰的行为明显越线了:

“近日,国外的一家公司发明出了一种人工智能技术,当你的爱人离世时,你可以选择把TA的记忆交给AI;

从此之后,你可以随时和这个AI聊天,就好像你的爱人一直都陪在你身边。

七十八岁的美国作家安德鲁·卡普兰,已选择利用AI技术把自己的记忆保存到云端,成为第一个做此尝试的人类。

所以,如果是你,爱人离世,你会把TA的记忆交给AI吗?

”

综艺节目《奇葩说》勇敢地向这个兼顾技术与哲学的问题发起了挑战。

图源:

@传媒剧透君

“我每一次感觉到‘这只是一段程序’,我就会更深地感觉到‘我是失去了一个人’。

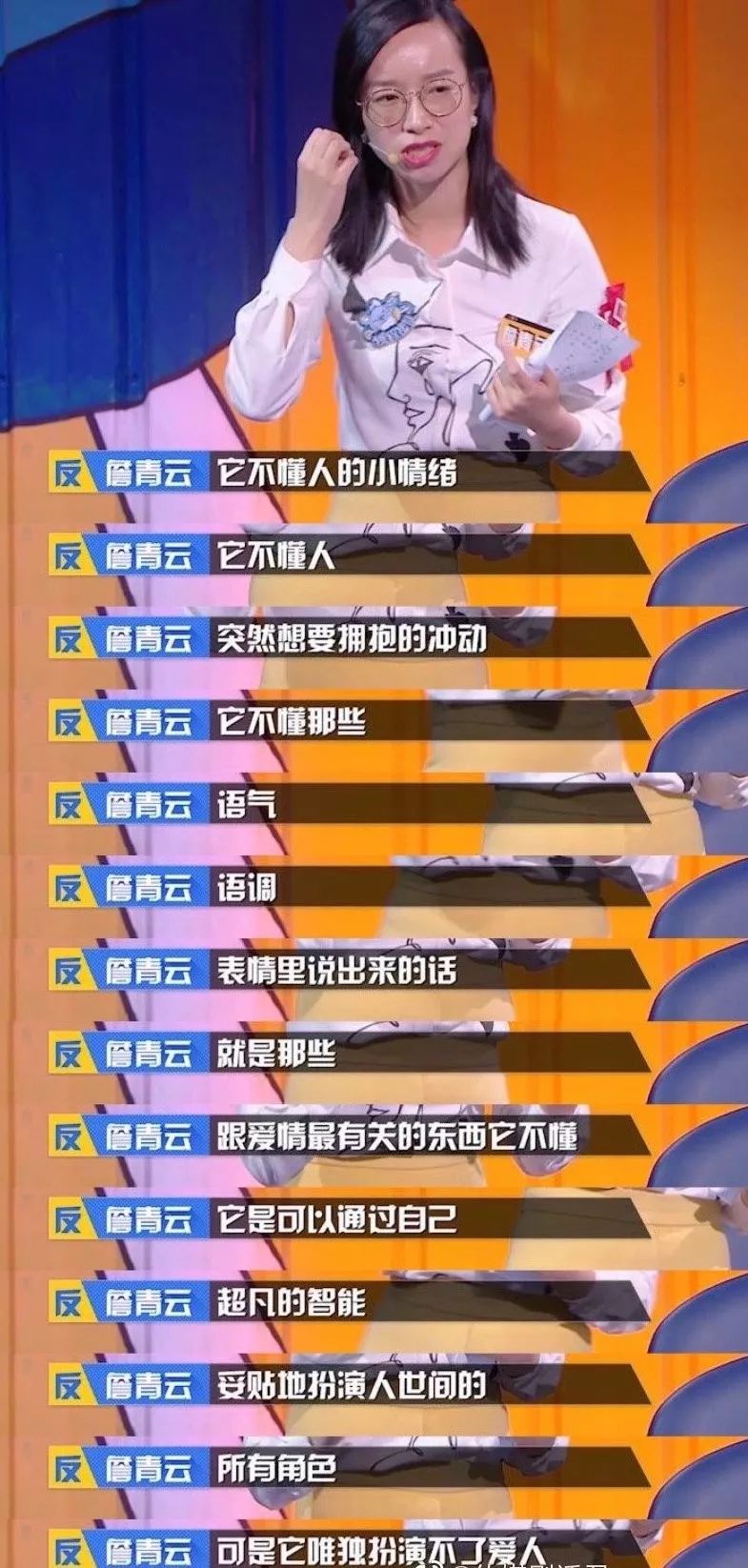

而且这个问题不止出在它不能更新换代——AI和我们是两套不同的智能,它在某些方面非常聪明,可是它没有几亿年的进化史留在我们身上的刻痕,它没有生物的直觉和本能,它不懂人的小情绪,它不懂人突然想要拥抱的冲动,它不懂那些语气、语调、表情里说出来的话,就是那些跟爱情最有关的东西,它不懂。

它是可以通过自己超凡的智能妥帖地扮演人世间的所有角色,可是它唯独扮演不了爱人。

”

选手詹青云的这段发言,是这一期《奇葩说》的最高亮时刻。

然而,无论我们认同与否,现如今的前端科技领域,无数“AI+记忆=永生”的前置技术,已经接二连三地涌现出来:

就在今年年中的时候,埃隆·马斯克公布了旗下神经科学企业Neuralink的第一款产品:

一种已经接近实用化的脑机接口模组。

根据马斯克的说法,最快到明年,我们就可以直接给大脑装上飞线通过植入电极展开更多复杂操作了。

别的不说,“记忆提取+数字化保存上传”,恐怕会最先化作现实。

技术的车轮滚滚而来,把我们所有人裹挟其中。

面对势不可挡的迭代浪潮,我们究竟应当何去何从?

对于不知所措的公众来说,有没有更容易接受的折衷方案?

把活生生的人变成一段程序,一段看得见听得到但摸不着的代码,哪怕能够在实质上大大延长“保存期限”,在情理上依旧很难让人接受。

那么换个思路,如果保留人类的物理形态,并利用人工制造的“配件”不断修补替换从而延长整个躯体的“使用期限”,是否更容易被人认同?

事实上,从第一本真正意义上的科幻小说《弗兰肯斯坦》,到现如今迎来一波复兴的赛博朋克科幻作品,利用人工干预手段乃至人造部件来替代“自然人”的原生器官,从而达到“控制生命”的最终目标,早已是再标准不过的缺省套路了。

在赛博朋克鼻祖级作品《神经浪游者》当中,我们很容易就能找到一整套高科技人体改造范例——追求“原生态”的有钱人,可以利用各种生物手段维持青春;

缺胳膊少腿但又没钱的穷鬼,可以拿军用剩余物资里的机械假肢将就一下;

至于轻狂冲动的年轻一代,自然也有各种花里胡哨的插件来折腾自己的身体。

一言以蔽之,最基础的市场规律一点都没变,让人安心。

所以说,只要能达到预期的效果,我们对“肉体改造”的接受度,明显要比想象中高得多——毕竟,用有机和无机填充物以及墨水和针尖折腾肉体是人类的传统艺能之一,我们的下一步,无非就是用高科技零部件给这些经典手艺升个级而已。

尤为值得一提的是,在机械义肢的研发与控制方面,我们近年来确实取得了不少引人瞩目的突破:

今年秋天,瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员结合神经工程学与机器人学的理论,创造出了一种全新的机械义肢控制方法,利用AI使得穿戴者可以灵活控制义肢的每一根手指,实现前所未有的操作精度。

简单来说,这套控制方案通过对使用者的运动神经信号进行采集与解码,再利用机器学习了解当事人的运动意图,并结合抓握物体时义肢传感器的力反馈信号,最终实现精确的肢体操控——说得更通俗一点,就是利用AI对整套控制系统的信号数据进行协调,结合佩戴者训练的模型,从而让机械义肢的抓握变得更加自然灵活。

虽然仍处于试验阶段,但这套融合了人工智能的义肢控制方案,已经在3位被截肢者外加7位肢体健全者的试验中取得了成功,距离实用化并没有想象中那么遥远。

不仅如此,这种“传感器+AI”的研发思路,一样可以在其它人工器官的设计领域得到应用——从机械义眼到人工心脏,甚至包括各种皮下植入式的给药装置在内,能派上用场的例子不胜枚举。

由此一来,我们的面前似乎已经亮起了一条全新的永生之道。

但在义无反顾地上路之前,还要确认最后一个小问题:

在不断自我改造通向永生的过程中,是否需要划分一条清晰的界线,来确定我们到底是不是“人类”?

如果没有这个必要,那么,倘若我们把包括大脑在内的所有器官替换成机械装置,最终我们面临的局面,和“把记忆数字化上传至云端利用AI永生”又有多大的区别?

如果意识到有这个必要,那么界限应该停留在哪里?

“只留大脑?

”

似乎是个好主意。

至少在《铳梦》(也就是电影《阿丽塔:

战斗天使》的漫画原作)当中,苟延残喘的地面居民进行肉体改造的极限,就是保留大脑和脊椎——“让我们的意识容器保持原生态”,这种心态很容易理解。

然而这样一来,如果可以接受“大脑之外的所有器官都被替换”,那么 “维持人类的基本物理形态”,真的还有必要吗?

设想一下,倘若把脆弱的大脑保存在安全的容器中,通过脑机接口连接网络,在云端操纵100%人工制造的躯体在现实中“生活”,这会是我们理想中的终极形态吗?

如果再进一步,直接通过脑机接口向保存在安全容器中的大脑传输编译好的电信号,让“缸中之脑”在数字化的虚拟世界中产生“生活在现实”的错觉,这种结局我们能接受吗?

再退一百步来说,从生物学的角度来说,我们的大脑并不是不朽的。

如果坚持“保持大脑原生态”的原则不动摇,那么永生注定是遥不可及的。

归根结底,剥开“通过改造人体实现永生”这个议题的外皮,我们赫然可以看到一个经典的哲学论证内核:

“何为人类?

”

“认识你自己!

”

这是古希腊德尔菲神庙的一句铭文,也是苏格拉底的座右铭。

那么,我们究竟应当如何定义“人类”?

首先,毋庸置疑,人类是一种并不完美的生物——即便从生理学的角度来看,这套脑容量可观的直立躯体确实不乏优势,但在自然环境下,生存短板依旧是显而易见。