来源:家长进化论(parentsup)

简介:高冷、严肃、名校控。与你一起,成长自己,成就孩子。

大家都知道,我们写过几篇关于社会阶层、中产的文章。

也许是这类话题比较频繁,我们也收到读者留言,建议我们少写阶层,多写其他更有意思的教育话题。这样的建议很中肯,不过我依旧认为,有必要和大家解释一下我们的用意。

事实上,我们写此类文章的目的,并非以“社会阶层即将固化”的论调,来单纯博得点击率,或者在渲染恐慌气氛后,什么实际性的方案都不提。

相反,我们希望用数据陈述“社会分化”的事实,点明“未来家庭社会经济背景可能会越来越重要”的趋势,在这种事实短期内无法改变的情况下,尽可能寻找办法,力争在社会流动的大门关闭之前,帮助普通家庭和中产家庭,找到更好的教育路径。

以前的文章,都没怎么提过这样做的原因。所以,今天索性专门写一篇文章,说明一下,我们究竟为什么要关注阶层话题,以及背后的贫富差距和社会不平等。

好了,文章开始。

记得大概是去年,教育界的论调,还是“相对于贫困阶层和工人阶层,中产父母有财富、地位、学历、资源和价值观方面的种种优势,而贫困家庭造成的压力、糟糕环境,和底层父母不正确的教育方式,往往会从根本上伤害孩子的认知发展,让这些阶层的孩子,从人生的起跑点就落后于中产和上层的孩子”。

这些被我们用数据和研究论证的事实(文章在此),总能让中产家长们,在无边无际的焦虑中,暗暗舒上一口气。

似乎再怎么样,都有工人阶层和贫困阶层的人垫底,而且中产父母,被证明可以为孩子建造一个“玻璃屏障”,让底层的竞争者无法上来。

不过,也好像是仅仅几个月的时间,社会上舆论的口风又悄悄变了。

“中产”,似乎又成了一个备受挪揄和讽刺的角色。

他们焦虑自己的职业天花板,担心后代无法在一线城市立足,仰望着上层哀叹自己的不上不下。

如今,又在越来越夸张的房价,和没有上限的教育军备竞赛面前,中产们拥有的那一点学识、收入和品味,脆弱得如同白纸一般。

从这样的舆论转变中,我们都见证了,昔日在教育理论上尚还占据优势地位的中产家长,居然在很短的时间内,迅速变成了财富缩水、地位不保、后代堪忧的尴尬阶层。

“中产陨落”的现象,让我猛然开始意识到,阶层固化话题的热炒背后,实则就是社会不平等扩张背后的人生百态。

过去说起社会不平等,我们可能只是站在局外人的角度,去同情不平等的受害者——穷人,也就是那些吃不饱、穿不暖,日夜勤劳工作却依旧朝不保夕,且没有一技之长和一纸文凭,未来看不见任何发财可能性的人。

而且,我们可能还会鄙夷地认为,穷是原罪,一个人穷,要么因为他懒惰不上进,要么源于他笨拙不聪明。

因此,人们可能会认为,社会不平等与自己甚远,这只是穷人应该关心的事。

可我们似乎很少想过,也许正是因为一个社会整体凸显的不平等,才让一些人被迫失去良好的教育机会和上升通道。

所以,有些贫穷,已经不再应该是一个人的错,这明显是他们自身无法扭转的时代弊病。

在嘲笑穷人的穷时,我们是否该开始警惕,时代的弊病,会不会在我们自己身上撒下诅咒?

事实也证明,

社会不平等,其实已经波及到了昔日地位稳定的中产。

不然,就不会有那么多“有房有车,生了二孩或一场大病,就瞬间返贫”和“手握五百万,还是无法在北京安家”的人们了。

那些曾经认为“社会不平等不关我事”的人们,都可能成为不平等的受害者。

事不关己的态度,已经渐渐过时。

除了社会不平等已经逐渐伤害到社会中层,还有一个原因,让我们有理由、有责任去关心社会底层和穷人。

因为前期的研究显示,很多贫困家庭的孩子,从幼儿园之前就在认知能力上出现落后,且即使考入大学,也会因为家庭背景不佳,而在整个职业生涯收入、职场上升空间和个人能力方面,不能够匹敌背景好、能力强的孩子。

那么在教育实现逆袭这一环,这些孩子的路,就从儿童期到青年期,几乎被完全堵死。

虽然我并非贫困阶层其中一员,但大学时期在贫困地区支教的经历,让我非常想弄明白一个问题,那就是在条件既然教育的提升作用日渐微弱,还有什么途径,可以让这样的孩子,拥有更多让生活变美好的机会。

这种困惑,算作关心也好,社会责任感也好,亦或是他人眼中的“圣母情结”也好,都一度让我有些偏执地寻找答案。

在过去的文章中,我们也找到了些许途径。比如有了高质量的早期教育干预,或者系统性的家长培训,很多贫困孩子的人生,其实是可以得到改变的。

然而同时,我身边也有一个老友好心提醒,“我们和底层毫无瓜葛,你为什么要总是执着于研究穷人呢?好好享受我们的生活,就已经很好了啊”。

他说得没错,但正如那个“来自北大的既得利益者”的自述,我对于现在拥有的一切,既感到心有惭愧,也因为中产的愈发脆弱,而焦虑丛生。

底层人群的今天,都有可能成为你我的明天。

所以,在惭愧、自危、同情和社会责任感驱使下,我做了一些研究,想试图探查,无论我们自身是否会成为社会不平等的受害者,一个人去关心与自身毫无瓜葛的底层阶级,去积极了解社会不平等对整个社会的福利损害,而不是事不关己地享受社会不平等带来的相对虚荣感,到底是否有必要。

我找到的资料都说明,虽然作为一个小小公民,尚且无法影响国家经济趋势和贫富差距,但哪怕是发自内心的关心,结果也会有所不同。

接下来,就先与大家做些许分享。

不过,依然需要事先声明,我只是几年前出身于经济学专业的本科小弱,读资料、想问题尚可,但“社会不平等”这个宏大高深的话题,我连皮毛都不算懂,所以只能从每个人的生活出发,做些浅薄分析。如有失误,请大家积极指出。

另外,推荐一本书《不平等的代价》,作者约瑟夫·E. 斯蒂格利茨,对于这个问题分析很透彻,有兴趣的朋友可以读读。

首先,和大家分享一则Ted演讲,叫做《经济不平等,如何危害社会》。演讲者是Richard G.Wilkinson,他是英国伦敦大学学院的荣誉教授。

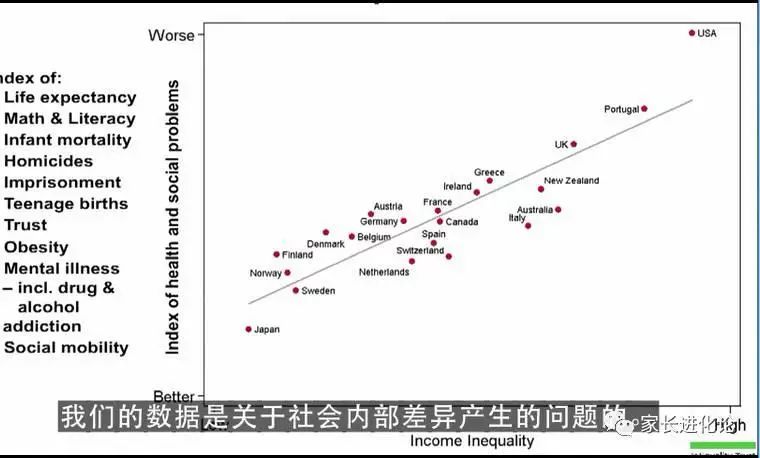

在演讲中,他利用统计研究和直观数据,列出一系列事实,告诉人们,当一个社会的不平等问题日益严重,它会在各个系统、各个方面表现得更差。

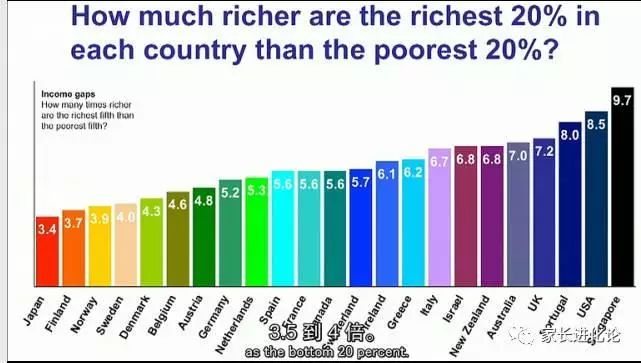

在他的研究中,国家之间的平等程度,通过“最富的20%比最穷的20%富多少”来排序的(下图)。

其中,美国和新加坡的不平等程度最低,而日本、芬兰、挪威、瑞士、丹麦等国家相对更平等。

Wilkinson教授的研究发现,每个国家国民的平均寿命,与一国的GDP并没有什么关系。但如果去了解社会内部,就会发现,不同社会阶层的人,有很大的健康状况差异,富人就要比穷人更健康、更长寿。

而除了健康状况和人均寿命,在儿童的数学&阅读成绩、婴儿死亡率、谋杀案发生率、犯罪率、青少年早孕率、人之间信任程度、肥胖率、精神疾病发生率、毒品&酒精依赖等问题上,人们表现的好与坏,依然与GDP毫无关联,反而与不平等程度高度相关。(下图,收入越不平等,社会问题越多)

这就说明,社会的平均福利,再也不取决于国内收入和经济增长,而是更大程度上依赖于人与人之间的相对社会地位,也就是社会的不平等程度。

除了社会不平等与人均寿命的关系,Wilkinson教授团队的研究还得出:

-

越不平等的国家,

孩子的阅读和数学表现

就越差;

-

越不平等的社会,人们越不愿意

信任

他人。

在不平等社会,15% 人表现相信他人,而较为平等的国家,这个比例是60-65%。相应的,社会参与度也是相同的趋势,不平等程度高的国家,人们更加事不关己、高高挂起,不愿意参与社会活动,而更平等的国家,人们的社会责任感更强,社会参与度更高;

-

越不平等的社会,人们的

心理疾病

比例更多,比如平等程度较高的日本就是8%,而不平等明显的美国,就是25%;

-

越不平等的国家,

犯罪率

越高、罪犯越多,审判也越严格,越倾向于保留死刑;

-

越不平等的社会,儿童的

高中辍学率

越高;

-

越不平等的社会,

婴儿死亡率

在阶层间差异越大,底层的婴儿死亡率最高;

-

越不平等的社会,

社会流动性

越差,家庭社会经济背景,就会在孩子的未来中越发起到决定作用,穷爸爸的儿子,就更可能继续做个穷人。

总之,社会不平等,已经不仅仅是

收入和财富

上的不平等,更是表现在

健康、寿命、教育、诚信、犯罪

等,衡量社会和经济的每一项标准上。

一个不平等化严重的国家,人们上升的机会渺茫、信任缺失、凝聚力低、人情冷漠,社会动荡、犯罪高发,这是我们想要的社会吗?

哪怕富人与穷人,住在完全不同的社区、孩子读着完全分隔的学校,从事着天壤之别的工作,但有些上层的财富,是通过攫取底层、中层基本收入来实现的。

那么就势必引发下部阶层的不满与不公,于是社会动荡加剧、犯罪活动高发,富人还能安享高高在上的生活吗?

即使是安心待在父母营造的“玻璃屏障”中的孩子,只要还不属于社会顶层1%的人群,谁又能确保,这个玻璃屏障永远不被愤怒的底层,和陨落的中产打破呢?

就好比,男女不平等,并非女性(弱势方)一方的事,它也与男性的福利息息相关。

比如,大量数据表明,那些男女地位更平等的国家,人们幸福度就越高。

一个性别平等的公司,员工满意度越高、离职率更低、忠诚度更高,生产率也就自然提高,因此运营成本越少、运转更高效。

而一个性别平等的家庭,更是一场双赢博弈。

因为婚姻关系越平等,夫妻幸福度就越高。当丈夫分担育儿和家务时,孩子的成绩会提高、缺勤率减少、在校表现更好,患上ADHD和精神疾病的几率更低,免疫力也会更强。而且,性别平等还可以让夫妻双方身心更健康。

所以,当我们谈论平等的时候,我们在谈论什么?

和性别平等一样,社会各方面的不平等,不只是穷人和底层的事,这是一个社会的事。

减少两方之间的不平等,只会对双方都有好处,而不仅仅是增加弱势方的福利。

如果人人都觉得贫富差距和社会底层与己无关,那么等到不平等日益严重,中产与底层的分界线越来越高,自己都成为了社会不平等的炮灰,我们还会有其他办法吗?

冲动性消费多了

前段日子对北京房价的讨论中,买不起房的依然买不起,买得起房的,很多都已经坐拥数套房产。

而巨大的财富差距,很有可能会激发人的虚荣购物欲。原因在于,人作为社会动物,时刻都处于与他人的暗暗比较中。

失落感来自于比较,愤愤然也是来自于不平等。

当富者更富,我们可能会更愿意购买奢侈品,好让自己跟上更高阶层的脚步、拉开与更low人群的距离,增加自己的社会价值感和自尊感。

有一位美国康奈尔大学的经济学家Robert Frank,曾就做过一番调查,当人们被询问,是愿意在6000平方英尺的房子旁边,有个4000平方英尺的房子,还是愿意在2000平方英尺的房子旁边,拥有一座3000平方英尺的房子时,很多人选择后者。

虽然4000平方英尺实际面积大,但是相比于6000平方英尺的邻居,依然输了。而3000平方英尺纵然面积小,却能比邻居的房屋面积更大,从心理上获得的满足感和虚荣心,似乎就能把1000平方英尺的差额给补齐了。

所以,社会不平等的加重,实际也催生了更多冲动性、炫耀性消费。如果暂时买不起几百万的房子,买买几万块的包和表,也足以填补被他人碾压的挫败感了。