WiFi探针作为物联网技术之一,越来越多地被采用到商业与公共安全领域,其可以很方便地获取个人手机信息,结合其他数据,将可挖掘出令人惊叹的数据价值。但鲜为人知的是,其背后却隐藏着重大的个人信息泄露的问题。

文 | Andy

物联网(Internet of things,简称IoT)是人类继计算机和互联网之后的第三次信息技术革命,该概念提出至今已有20年,落地形式也是丰富多样,几乎涵盖了生产、生活的方方面面;但其发展一直比较缓慢,究其原因,与基础研究进度慢、投资大、市场疲软不无关系。不过,随着中国乃至全球移动智能终端设备的广泛普及,出现了许多围绕移动终端的物联感知应用,WiFi探针正是其中之一。

WiFi探针是什么

WiFi探针本质上是一种感知并截取WiFi AP(无线访问接入点)周边无线设备信息的一种技术,其通过拦截智能手机、平板电脑、笔记本电脑、路由器等WiFi设备所发出的Probe帧(主动式探测扫描请求数据包),可从中分析出设备的MAC地址、帧类型、信号强度、时间戳等重要信息。其本身不发出WiFi信号,也不需要与周围任何设备进行交互,在信息采集过程中极具隐蔽性。

WiFi探针设备一般为固定安装,实际应用场景中,多用于采集手机、平板电脑等移动设备信息,是作为主动式信息采集的物联网设备之一。在海量的部署下,城市中的所有手机等移动设备轨迹将会构成一张庞大的物联信息网,除了能对个人的信息进行分析外,还可实现人群分析、事件预判等功能。

WiFi探针信息采集原理(来源:中科爱讯 )

构建多维物联信息采集网

WiFi探针可独立为一个设备,也可植入其他设备中,如路由器、摄像机等设备,布点方案灵活。也许有人会对WiFi探针不以为然,认为其搜集的不过是MAC地址等移动设备的物理信息,并不能采集到设备持有人信息,对个人隐私并没有构成威胁;但这种想法是非常错误的。

实际上,WiFi探针并不是单独使用的,其作为感知技术之一,用于感知智能终端信息,再将采集到的智能终端信息与第三方信息融合分析,从而挖掘出数据背后的价值。不少应用场合中,WiFi探针被植入于其他感知设备中,如摄像机、考勤机中,实现单一设备的多维信息采集,从而可以分析出人与手机的关系。

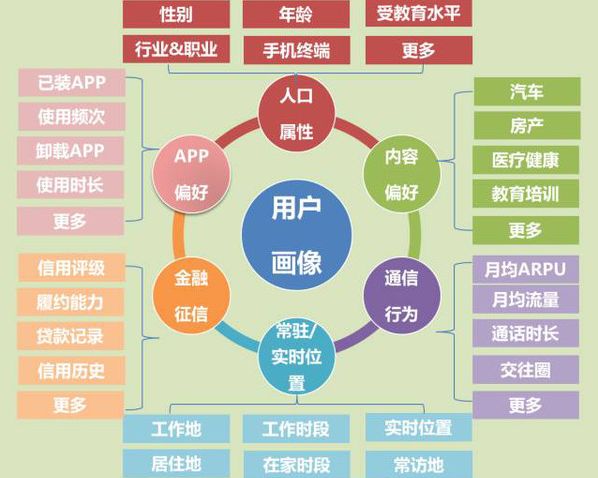

另外,基于海量信息的物联网大数据应用一般都需要在平台中处理,平台在收到WiFi探针设备采集的信息后,将会把这些信息与公安人口库、银行用户库、移动用户库等信息结合起来,在大数据融合与分析下,可勾画出:

●

人口属性:如性别、年龄、职业、受教育程度等;

●

内容偏好:如汽车、房产、医疗健康、教育培训等;

●

通信行为:如月均流量、通话时长、交际圈等;

●

位置信息:如工作地、工作时段、居住地、在家时段、常访问地、实时位置等;

●

金融征信;如信用评级、履约能力、贷款记录、信用历史等;

●

APP偏好:如已装APP、使用频次、使用时长等。

等用户画像,从而形成有价值的商业、安全防范信息。

也正因如此,目前开发大数据应用方案的公司中,不少企业将WiFi探针技术纳入到多维感知方案中,以打造强大的数据分析平台。

WiFi探针可实现的用户画像勾画(来源:中科爱讯)

WiFi探针的应用

WiFi探针可以做到瞬间采集应用,设备只要被感知即被采集,尤其是开了WiFi功能的手机等移动终端在WiFi探针面前更是无可遁形。

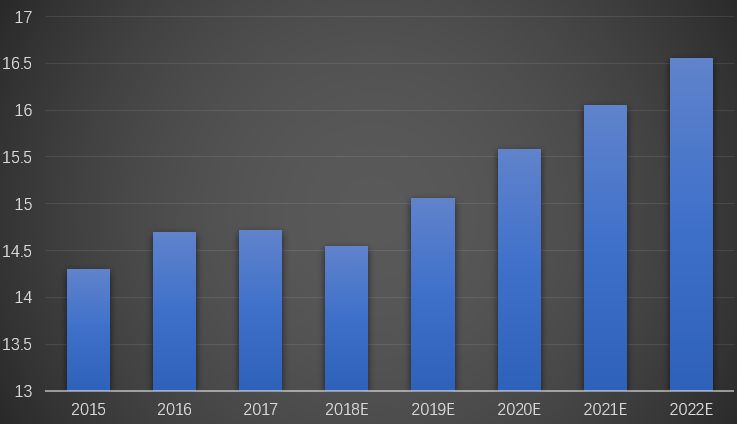

据IDC最新数据显示,2018年全球智能手机出货量将达14.55亿部,未来4年仍将有2%-5%的年增长率,其中中国大陆的出货量约占据全球的1/3。庞大的智能移动终端使用量,将更利于WiFi探针等围绕手机等设备进行更为广泛的物联网感知应用,截至目前,基于手机的WiFi探测应用也越来越多。

2015-2022年手机全球手机出货量预测(来源:IDC)

归结起来,WiFi探针应用主要集中在商业和公共安全两大领域。

在商业领域,可开发出客流统计与分析、精准营销、考勤、VIP到店提醒等应用。在激烈的市场竞争中,庞大的客户流是确保门店持续经营的基本保证,但客户开发成本高昂;同时,随着客户的增多,经营的成本也会随之增加,于是精准营销成了当下门店的重点开发方向。以门店为例,结合WiFi探针技术,可为门店主提供:

● 门店客流分析:方便管理者掌握客流量、客户的主要活动区域;

●

到店客户画像:根据采集到的设备MAC信息与其他设备采集到的信息关联后,可建立客户画像,便于分析其行为习惯等;

●

竞争对手分析:通过分析采集到的设备MAC地址信息,可分析出到访者是否是竞争对手;

●

精准广告推送:通过客户在店内的行为,可分析出用户需求,在客户离店后,可通过短信、APP等方式为其推送精准广告信息;

●

更多分析:结合其他数据,还可分析出客户的来源、喜好习惯、客户群体属性等。

通过这些分析,便于店面管理者后续制定精准决策及成本管控。当然,由此形成的精准广告推送,除了能降低广告成本外,还不容易被广告接收方所反感,强化了广告主与受众之间的粘合度。如某年轻女士在一家安装了WiFi探针的商场中试完衣服后离开,在她到家并用手机上网时发现,店家已将更多款式衣服的广告推送到她的手机上。

需要说明的是,在商业应用中,客户的个人信息不容易获取,一般通过人脸识别技术或是客户登记的信息将手机MAC地址信息与其个人信息进行关联,为减少客户的反感,人脸识别成为主要采集方式,比如人脸识别设备识别到人脸后,系统自动为该客户的特征属性标上一个虚拟身份ID并保存于后台中;此后无论该客户在哪个分店出现,系统识别的人脸都不会变,其虚拟ID也不会变化,从而确定了客户ID与移动终端设备MAC地址的关联性,便于后期的数据价值挖掘。

而在公共安全领域,WiFi探针的应用更为深入,此时客流分析已经退为次要功能,其主要应用将变为人员身份确认与轨迹分析。同时,WiFi探针的存在形式也发生了较大变化,除了专用设备外,一般植入在产品中,如安防摄像机、公共交通器材及设施、公共场合设施等,便于密集布点及降低成本。

因建设目的不一样,WiFi探针在公共安全领域一般会配合安防摄像机等成像设备使用,前者用于抓取移动设备的MAC地址等物理信息,后者用于识别人员特征属性,两相配合实现人与物的关联,既可以相互校验确认身份,还可在其中一类信息采集失败时,其他布点的数据将会形成补充,经平台分析后再次融合为关联信息。如某人在一段区域内手机MAC地址与人脸都没有同时被采集到,但通过时间及轨迹的近似性可以分析出该人员与采集到的MAC地址所属手机为强关联。

当然,公安应用与商业应用时,所能接入的资源也会不一样,公安可以直接调用人口库、酒店入住、车辆乘坐等私密信息,结合WiFi探针可碰撞的数据价值也更多。不过,与商业应用不同的是,公共安全领域更关注对海量信息的数据挖掘,通过多方数据的相互补充,可分析出人的具体身份信息、家庭成员、人物关系图谱等深度应用。

使用WiFi探针的法律风险

介绍到这里,我们已经知道,如果仅仅是WiFi探针并不可怕,可怕的是基于WiFi探针可实现的大数据挖掘,加上部分原本很难获取的个人隐私信息的泛滥,如个人酒店住宿记录、交通出行记录、家庭信息等,降低了不法分子非法获取信息的成本,给个人生命和财产安全埋下了隐患。

因此,从个人隐私角度说,WiFi探针应属于被禁止商用的技术;但因法律规定不完善,针对WiFi探针的应用还处于灰色地带,出现商用的情形在所难免。又因其具有良好的隐蔽性,公众一般在不知情情况下个人信息即被采集,隐私权难以得到保障。

不过,我国法律明确规定,个人隐私不容侵犯。未来,随着大众对WiFi探针的逐步认知,其在我国的公共安全领域仍将延续,但在商业领域的应用将会被限制。