王硕,教授,主任医师,博士研究生导师。

现任首都医科大学附属北京天坛医院神经外科中心主任,首都医科大学神经外科学院一系主任,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科五病房主任,中华医学会神经外科学分会主任委员,中国卒中学会脑血管病外科学分会主任委员,中华医学会神经外科学分会脑血管外科治疗学组名誉组长,中华医学会显微外科学分会委员,中国医师协会神经外科分会脑血管病副组长,北京医学会神经外科专业委员会副主任委员,北京医师协会神经外科专业专家委员会委员,北京市脑血管病防治协会常务理事、副秘书长,北京市脑血管疾病抢救治疗中心副主任。

自1985年在北京天坛医院神经外科工作至今,主要从事脑血管疾病和颅内肿瘤的外科治疗(包括:脑血管畸形、颅内动脉瘤、颈内动脉狭窄、烟雾病及老年颅内肿瘤),手术技术及效果达到国际先进水平,每年完成各类型脑血管病及颅内肿瘤手术约500例。在脑血管病的外科治疗和急性脑卒中的急诊救治方面积累的丰富的经验。率先在国内建立了比较完善的微创神经外科技术平台,在脑血管病手术中运用功能磁共振、神经导航、荧光造影、电生理监测、激光多普勒脑血流监测、TCD脑血流监测等辅助技术,大大提高了脑血管病的手术安全性和效果。

病史简介

患者,女,25岁,因“发作性意识丧失伴肢体抽搐10天”入院。

患者10天前无明显诱因下出现意识丧失,四肢抽搐,发作时伴双眼向上凝视,牙关紧闭,口角向左侧偏斜,于3-4min后发作终止,于30min后意识恢复,全身酸痛,醒后对发作过程无回忆,自诉发作前眼前有黑懵,就诊于当地医院,行头部CTA提示颅内血管畸形,行头部DSA提示左顶枕部动静脉畸形,现患者为求进一步诊疗就诊于我院,以动静脉畸形收入我科。发病以来神清,语可,饮食睡眠如常,大小便如常,体重未见明显增减。

平素体健,无肝炎病史及密切接触史,无高血压及糖尿病病史,无手术史,无外伤史,无输血史,无过敏史,预防接种按计划进行。

入院查体:神经系统检查阴性。

诊疗经过

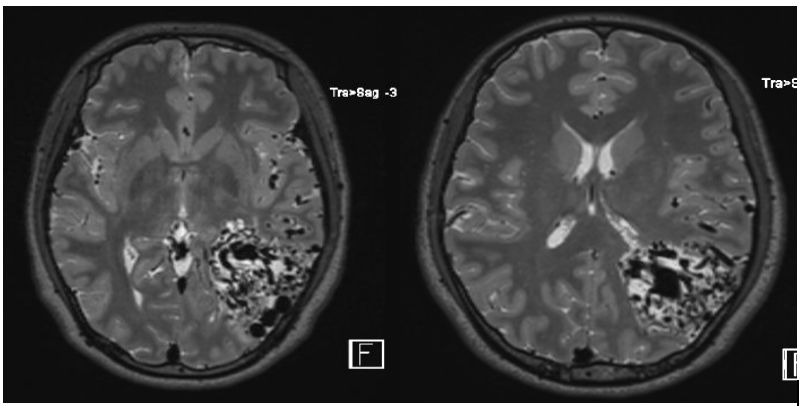

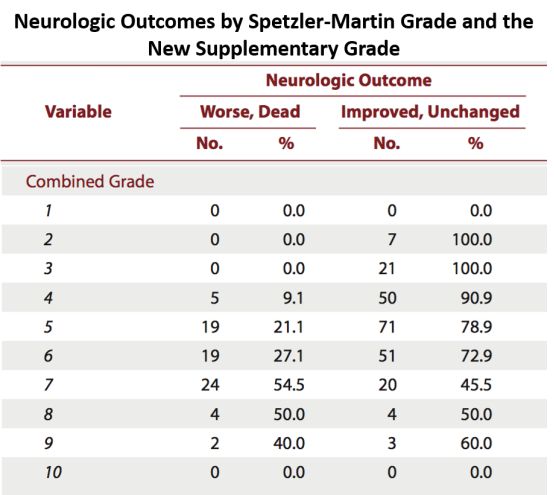

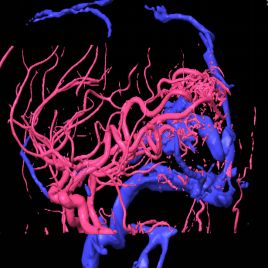

入院后行术前检查,核磁共振显示:病灶位于左侧顶叶功能区,混杂信号,局部可见血管流空影,病灶直径约6-7cm,考虑为脑动静脉畸形(bAVM)

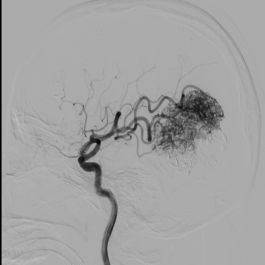

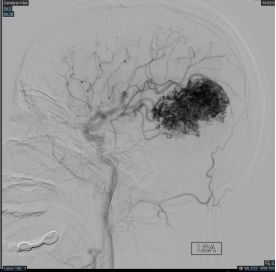

图1. 左顶叶AVM。

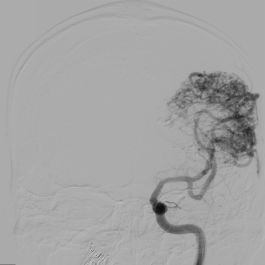

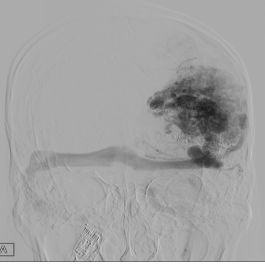

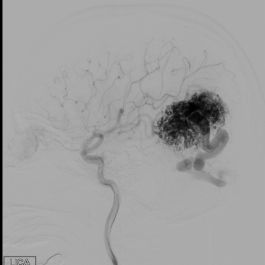

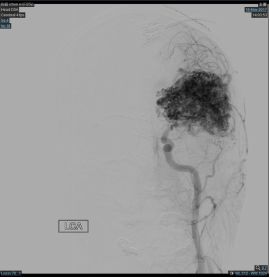

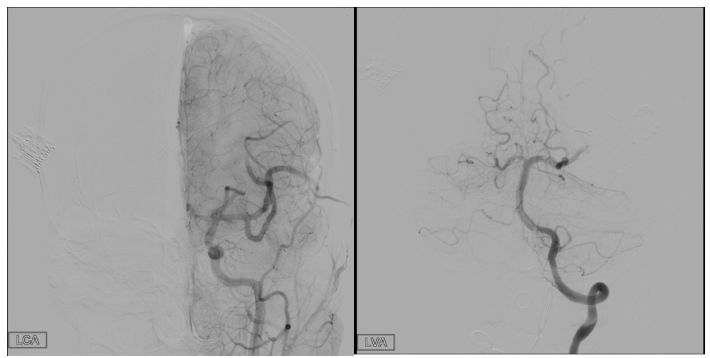

脑血管造影显示左顶AVM,大脑中动脉(MCA)和大脑后动脉(PCA)供血,引流静脉回流至横窦。

图2. DSA显示左顶叶AVM,MCA及PCA供血,供血丰富,引流静脉引流至横窦,边缘尖锐,畸形团不弥散。

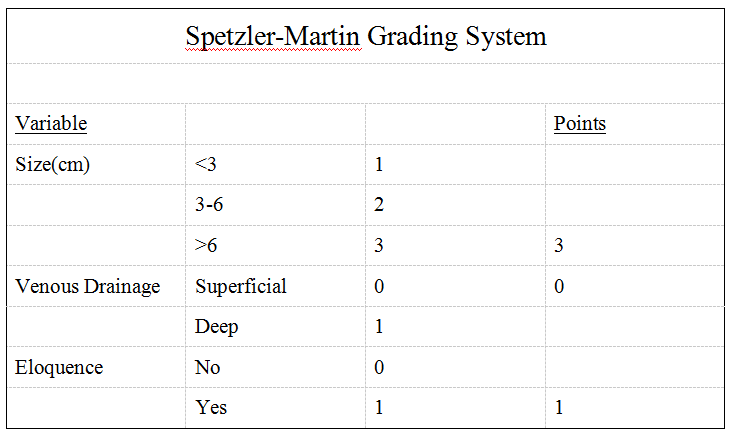

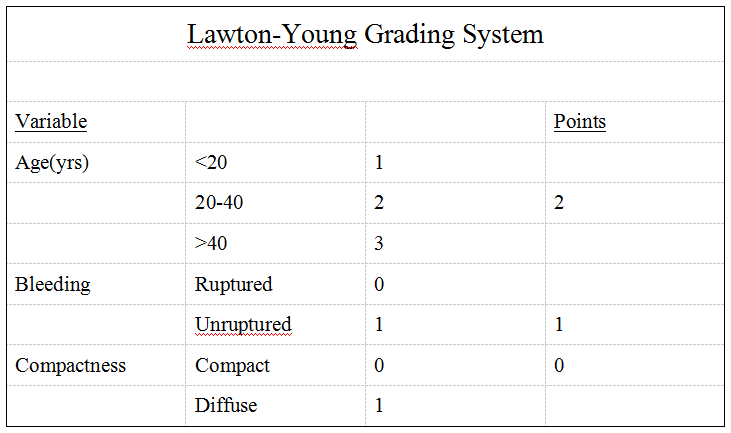

根据患者的疾病特点进行分级,S-M分级(Spetzler-Martin Grading System)和L-Y分级(Lawton-Young Grading System)分别为4级和3级,总分级为7级。

图3. S-M分级和L-Y分级分别为4级和3级,总分级为7级。两者总分小于6级, 提示单纯手术风险大。[1]

术前诊断

左顶叶AVM,继发性癫痫。

治疗策略

一期介入栓塞,二期复合手术。

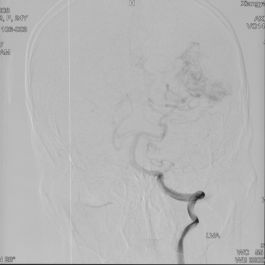

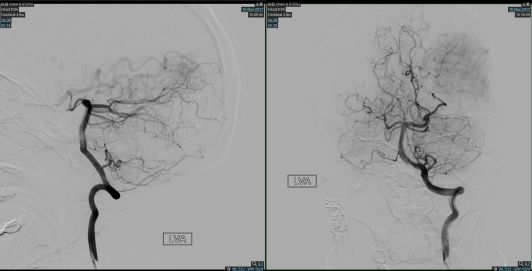

首先行AVM介入治疗部分栓塞术,术后造影显示PCA供血的畸形团大部分栓塞。

2017-11-16

患者取平卧位,全麻满意后,留置尿管通畅,术区常规消毒铺巾,右股动脉行Seldinger穿刺,置入6F动脉鞘,超滑泥鳅导丝携带6F Guiding选入左侧椎动脉,正侧位造影及三维旋转造影见左侧颞顶枕巨大动静脉畸形,选择合适工作角度,ASAHI微导丝携带HeadwayDUO选入大脑后动脉主干远端,微量造影明确局部血管情况后DMSO充盈微导管,推注EVAL-1填塞该部分畸形团满意后更换3根HeadwayDUO微导管分别选入不同供血动脉,空白路图下推注EVAL-1。造影见后循环畸形血管团基本消失,遂结束手术,撤除各级导管系统,穿刺点封堵止血满意后加压包扎固定良好,麻醉苏醒后平车送回病房。

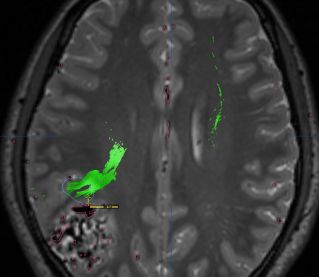

图4. 栓塞后复查DSA显示:PCA供血消失,以MCA供血为主

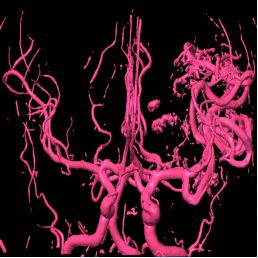

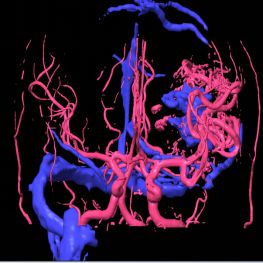

图5. MRA和MRV融合显示PCA供血消失,主要供血来自MCA。

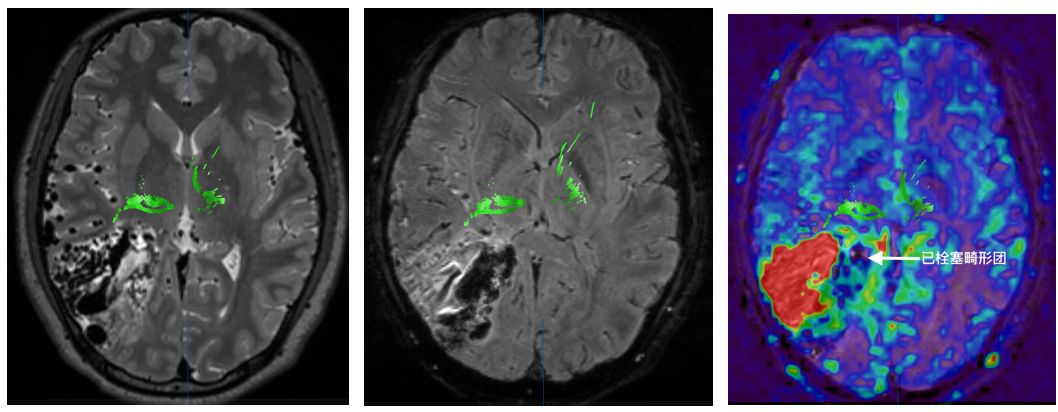

进行多模态核磁共振检查,评估PCA栓塞后的效果

图6. SWI显示PCA供血区域栓塞后为低信号,周围部分含铁血黄素沉积。ASL+DTI显示PCA供血区域低灌注。

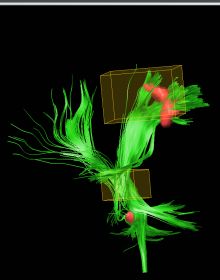

基于TMS-DTI计算锥体束与病灶的距离,发现最近距离为2.3mm<5mm。[2]

图7. 发现病灶与锥体束的距离为2.3mm。

以上病例分析提示:来自PCA供血已经栓塞,但是基于TMS-DTI显示功能纤维束与病灶最短距离为2.3mm<5mm,提示术后出现神经功能障碍的可能性大[2]。为减少对功能纤维束的骚扰,决定进行复合手术,二次栓塞后切除。栓塞策略:栓塞深部供血及畸形团。

图8. 手术方案,术前模拟重建,定位到栓塞后剩余畸形团浅部的MCA分支,于术中发现此血管并夹闭。

手术过程

2017-11-28

患者取平卧位,全麻满意后留置尿管通畅,术区常规消毒铺巾,右股动脉行Seldinger穿刺,置入6F动脉鞘,超滑泥鳅导丝携带6FGuiding选入左椎动脉行正侧位造影,见前次栓塞胶位置稳定,后循环供血畸形团不显影。将导引导管选入左侧颈内动脉,造影见大脑中动脉多支参与供血,2根ASAHI微导丝分别携带6根HeadwayDUO微导管选入多支供血动脉,DWSO充盈微导管后推注Onyx及EVAL-1栓塞畸形血管团,间断造影。

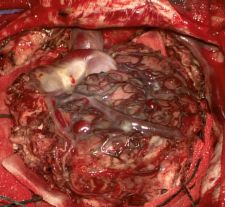

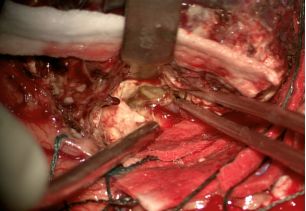

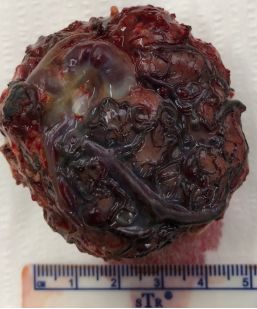

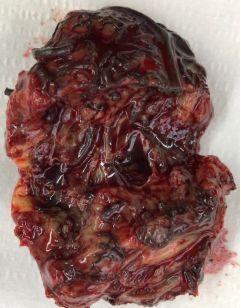

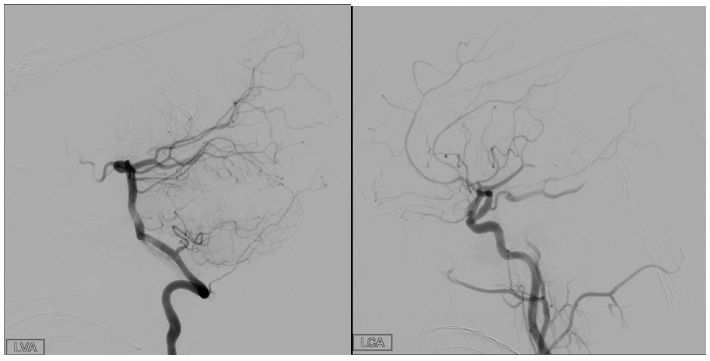

栓塞完成后造影见大脑中动脉颞干供血部分畸形团残留,引流静脉尚通畅。栓塞术闭后患者取平卧位,上头架固定,导航定位下确定病变位置,取左侧颞顶枕马蹄形切口,常规消毒铺巾,逐层切开头皮及皮下各层,皮瓣翻向下,颅骨钻孔,铣下骨瓣约4*5cm,硬膜四周悬吊,放射状剪开硬膜,导航下再次定位畸形血管团,定位供血动脉,夹闭供血动脉后剪开,沿畸形血管团边界分离病变,可见畸形血管团位于左侧颞枕,大部分畸形血管已栓塞完全,完全分离畸形血管团后烧灼引流静脉,夹闭后剪断引流静脉,完整切除畸形团约5.5cm*5.5cm*4cm,创面充分止血后覆盖止血材料,充分冲洗清亮,人工硬脑膜严密缝合硬膜,骨瓣放回,钛钉固定,逐层缝合皮下及头皮,出血约500ml。

图9. 术中所见:含铁血黄素沉积,完整全切除畸形团,术后患者无新出现神经功能障碍。

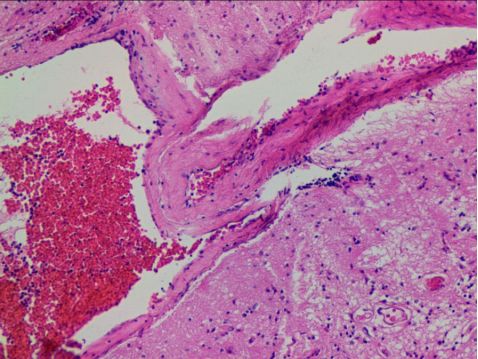

图10. 术后病理:(左颞枕)送检脑组织中可见畸形血管成分,部分血管内可见血栓形成及机化,部分血管壁钙化,符合脑动静脉畸形伴血栓形成及机化。

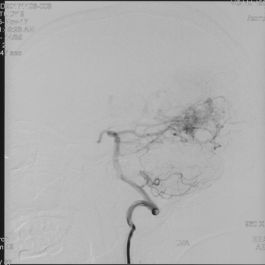

图11. 术后复查DSA,病灶全切,未遗留明显神经功能障碍。

讨论

未破裂脑动静脉畸形年破裂率为2-4%[3],ARUBA试验[4]证明,对于未破裂AVM,干预治疗相对于保守治疗,术后神经功能障碍明显加重。但是ARUBA试验的结果并不能让很多神经外科医生满意,目前欧洲主导的另外一个临床试验TOBAS[5]正在进行之中。治疗之前的病情评估对于预后有很重要的预测意义,对于AVM的评分体系主要有S-M评分,以及后来Michael Lawton提出来的L-Y评分。本病例术前进行评分显示,S-M评分合并L-Y评分为7分,根据Lawton的文章提示,术后出现神经功能障碍的发生率为54.5%[1]。

由于患者癫痫症状严重,患者及家属要求手术意愿强烈,经过充分的术前评估及讨论后,决定先行1期介入栓塞,栓塞后循环供血,2期进行复合手术治疗。 术前评估应用基于TMS的DTI以便更准确定位纤维束与病变的最短距离,同时采用多模态影像融合(结构像+血管像+功能像+灌注像)指导栓塞及手术切除。本病例通过TMS-DTI提示术后出现神经功能障碍的可能性大,但是通过多模态影像融合评估以及复合手术治疗,术后患者没有出现新的神经功能障碍。

因此,随着医学影像学技术的提高,多模态影像融合体系,以及复合手术等治疗理念的提出,有待进行新的临床试验,有望制定出新的评分体系,对于功能区AVM以及高级别AVM建立新的治疗预测模型,提高治愈率,降低术后致残率。

参考文献

1. Lawton, M. T., Kim, H., Mcculloch, C. E., Mikhak, B., & Young, W. L. (2010). A supplementary grading scale for selecting patients with brain arteriovenous malformations for surgery. Neurosurgery, 66(4), 702-713.

2. Jiao, Y., Lin, F., Wu, J., Li, H., Chen, X., & Li, Z., et al. (2017). Brain arteriovenous malformations located in premotor cortex: surgical outcomes and risk factors for postoperative neurological deficits. World Neurosurgery, 105.

3. Kondziolka D,McLaughlin MR,Kestle JRW,et al.(1995). Simple risk predictions for arteriovenous malformation hemorrhage.[J]. Neurosurgery, 1995, 37:851-855.

4. Mohr, J. P., Parides, M. K., Stapf, C., Moquete, E., Moy, C. S., & Overbey, J. R., et al. (2014). Medical management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous malformations (aruba): a multicentre, non-blinded, randomised trial. Lancet, 383(9917), 614-21.

5. Darsaut, T. E., Elsa, M., Jean-Christophe, G., Lima, B. A., Chiraz, C., & David, R., et al. (2015). Treatment of brain avms (tobas): study protocol for a pragmatic randomized controlled trial. Trials, 16(1), 497.