以对八旗军官的击杀为标准,明末英豪可以分成以下几个档次(排名不分先后)

一、 威震华夏、无人望其项背的双子星

1、一生转战三千里,只手撑住半壁天——大明晋王李定国

具体可参见笔者前文:

以斩杀满清将领数量为标准,评比明末英豪(1)李定国篇

2、缟素临江誓灭胡, 丰功岂在尊明朔——大明延平王朱(郑)成功

三国志13mod《残明志》里的郑成功

.

2.1 战果统计

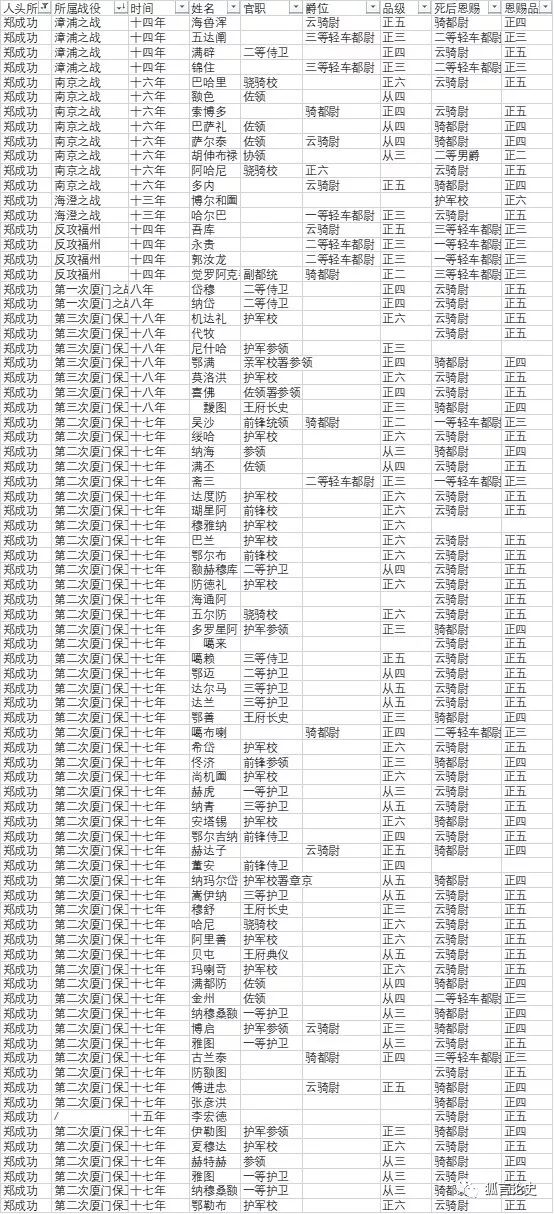

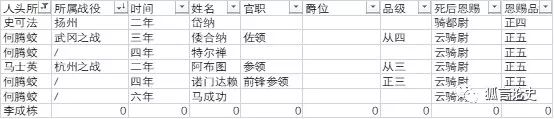

郑成功指挥的战斗总共拿下81个将佐(有少量非直接指挥的),其中满八旗70个,蒙八旗7个,汉八旗4个(尚不计部下陈六御在舟山收割的10个将佐和张煌言在芜湖独自消灭的一员将佐)。抗清东线战场的格局同西线战场要么不打、要么大打不太一样,围绕舟山、南京、厦门这些关键城市爆发大规模战役的同时,沿岸的一些小要塞也在发生连续不断的据点争夺。

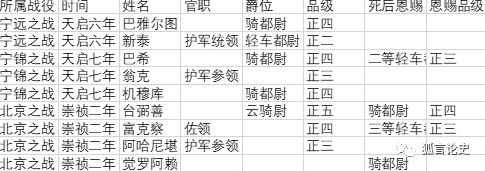

比较大的战役有福建反攻战役(漳浦之战、海澄之战、福州之战)共消灭将佐10个,南京之战消灭将佐8个,以及最为出名的顺治十七年第二次厦门保卫战消灭将佐53个(有文章考证出有60个),顺治十八年第三次厦门保卫战消灭将佐7个。击杀前锋统领1名,副都统1名,协领1名,参领(护军参领、前锋参领、署参领)8名,王府长史3名,一等护卫5名;轻车都尉6个,去掉重复者,共击杀三品以上的八旗将领24名,其中纯正满洲20名,蒙八旗3名,汉八旗1名。

虽然郑成功击毙将领的质量相比李定国有所不如(毕竟李定国有两个王爵),但在绝对数量上,延平王甚至还略有胜之,第二次厦门保卫战更是创下了和通泊前满清伤亡的最大记录,倘若记录属实,此战过后至少两白旗怕是要家家戴孝了。而且我确信我肯定还遗漏了一些,毕竟网上有文章考证出此战满清将校至少阵亡60人以上(虽然我对此文意见略有不同,我认为征厦门的主力确实还是以两白为主,蓝、红两旗为辅)。

2.2 经典战役:第二次厦门保卫战

单论对过程的阐述,其实

《被汉人遗忘的辉煌-----歼灭满洲官兵人数最多的厦门大海战》

此文应该比我讲述的生动。总体而言,郑成功在大军压境,前一年又在南京损失极大对士气影响很大的不利情况下,在涨潮前能稳住军心,使舰队在蒙受损失的情况下依然阵型不乱,最后趁潮起出击割裂了清军舰队相互间的联系,实施分割包尾。而大海碧波之上,八旗真是想跑都只能喂鱼。

也正是因为此战打消了满清短时间解决东南问题的信心,才使得郑军能不受干扰地实施对台湾的渡海作战。

另外此战满清指挥达素和实际负责的黄梧、施琅均属于脑子不同程度被门夹了的典型,军力不占绝对优势,海战能力绝对劣势的情况下,居然想实施南北对进,登陆、海战并行的高难度动作。幸亏顺治死的早,继任的四个理政相互争权没工夫管这个事,否则真到了满清部议战败责任的时候,至少施琅怕是要和郑芝龙一起去菜市口作伴了。

2.3 人物点评

国姓爷在网上其实没少被黑,毕竟和晋王李定国那种成长过程中的贫民色彩相比,国姓爷的早年生活实在是让普通人产生距离感。这也正常,看看现在的富二代,郑公子早年过什么样的生活完全想象得出,更别提相对来说国姓家不但富贵,而且极其有权,已是方面大员。

但是在父亲投降、母亲自杀后,郑成功彻底地和自己的过去告别,几乎是从零开始地再度把郑家集团在内的东南沿海势力聚拢起来,最终如他自己所愿成为翱翔于东南的凤凰,这是极少数“二代”才能做到的事,历史上更多的官二代富二代,在这种国家危难关头,情况下都只是「几十万大军一枪不发,恭迎入城」那样的废物点心,左良玉之子左梦庚这样的人,从来层出不穷。

政治上,郑成功靠着灵活的政治手腕吸引各路人才的加盟,争取最有利于本集团的政治地位。依赖不同于明末军队的严苛军纪(看从征实录国姓对军队纪律的要求达到了苛刻的程度,连将领看有战机擅自出阵最后打赢了都险些被砍头),丰厚的军饷和舍得下血本的装备配备,打造了一支地盘虽小但战斗力毫不逊色的强大军队 ,战果如上所述。也最终靠这支军队,完成了从荷兰红夷手上收复台湾的伟业。

但是郑成功的缺陷也很明显,

作为南明时期汉人唯一的帅才(孙可望的问题其实比他还严重),他在考虑问题的时候依然无法实现政治、军事、财政层面考量的相互转化

。

以最受诟病的拒绝和李晋王合攻广东这件事来说,他当时更多从财政上去考虑这件事,觉得短期内维持与清廷和谈能在漳州多征饷对于老家刚被洗劫的集团来说更有利,却没有看到出兵广州深层次的政治意义和长期的经济影响。

南京之战他认识到这是个军事问题,更是政治问题,却没认识到北伐首先还是个军事问题,因此在镇江大搞阅兵浪费时间,兵临城下时更看重兵不血刃夺取南都的政治意义。

事实上,郑成功的这些缺陷,本质上和李定国一样,都是承担了太多不该自己承担的东西。作为类比,李世民出征时就不需要像他这样既要考虑军事,又要考虑政治,还要考虑财政。而国姓的局面相当于李渊真的跪舔了突厥,本人跑到大漠作龟孙,晋阳的军队和财富都拱手交出,李世民带着少数亲信逃到河中地区,重新开始逆袭中原之路,此中艰难,何以言说。

明末任何一个军政集团,打着灯笼都找不着的优秀嫡长子,真的来了,却被不做李渊非做胡人便溺器具的老爹拖累了,明末的历史,有的时候真的觉得太

黑色幽默

了。

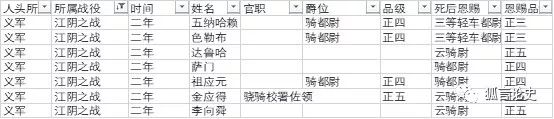

为兑现前文前言诺言,先不更后面几档,直接上lowest的一档

N,大明官军,威武无敌

n.1 战果统计

n.2 经典战役

喵喵喵???打内战算不算?

n.3 点评

我大明的士大夫们能忍住不留辫子的冲动就已经很了不起了好吗?还要啥自行车。

作为对比

呵呵

附加一个彩蛋