“永无止境的愉悦”

然后,我对他说:“我是一个人,

当爱情鼓动我的时候,我记下来,那些命令

我指的是他在我心里所发出的。”

《炼狱》(XXIV. 52-54)中的这个三行韵诗被经常引用和评论,以至于想要全新地阐释这句话显得有点鲁莽。但如果基于前几章我们已经努力澄清的背景,这段诗篇呈现出其隐喻式的特征,不再仅仅是预告着令人怀疑的直抒胸臆(immediateexpression)的浪漫主义,或者是情绪客观化的现代诗歌,而是标志着气息学说在诗性符这一观念中的严密发展,诗性符号的观念也正是整个气息-幻想(pneumo-phantastic)大厦的基石。

一般情况下,对这段话的阐释主要集中在符号学的暗示上,

“

鼓动

”

(ispirare)一词在现代的用法上,等同于“注入和慢慢灌输”,根据这种隐喻式的意义,解释“爱鼓动我”(Amor mi spira)。但事实上,对这种表达阐释需要回溯到气息文化的语境,在这一语境下,隐喻意义还没有与适宜之物(theproper one)区分开来。通过前面的章节,我们就能够理解在气息的心理-生理语境下,但丁使用“鼓动”(spirare)这个意大利语动词指的是其更普遍的含义,“呼吸”(tobreathe)。爱

“

呼吸

”

,是因为这在本质上恰好是”精神的运动“(spiritualmotion)(用但丁自己的表达),就如同

“

精神

”

(spirito)。在但丁的清新体词汇(Stilnovist vocabulary)之中,“精神的运动”应当被理解为指向一种文化,这种文化可以直接地被认为是气息学(或者说,气息-幻象)的回响。

然后,就手头的这个片段而言,但丁毫无迟疑地将爱的(鼓)气((in)spiration)与语言学符号相联系:事实上,他将自己的诗歌创作定义为述记(dictation)鼓动人心之爱的标记和意涵。爱的(鼓)气这个爱过程中的气息-幻象特征,是如何变成了诗性语言理论的基础呢?对这个问题的解答,需要重建中世纪符号学一个重要的部分,这是

“

幻象精神

”

(phantasticspirit)理论中不可或缺的部分,也是其构成了清新体(stilnuovo)诗人对这个理论带来的可以说是最原创性的贡献。

将语言定义为符号,并不如如众所周知的那样是现代符号学的发现。在斯多亚学派建立符号学之前,就已经隐含在对人类声音的亚里士多德式定义——其作为“有意义的声音”(semantikos psophos, significant sound)——之中了。在《论灵魂》中:“并不是所有动物发出的声响都是声音(声响是通过舌头甚至是咳嗽产生的),但是每一个能够使空气震动的人必然都是有生命的并且拥有幻象(phantasms);声音事实上就是一种有意义的声响,而且不仅仅呼吸的空气……”(420: 6)。人类语言的“符号”特征因此被亚里士多德通过我们所熟知的心理学理论解释了,即一种心理印象或幻象的在场。通常用来表达符号观念的现代公式(S/s,s是能指,S是所指),如果我们愿意的话,可以转译为亚里士多德式的术语,P/s,s是声响而P是幻象。

亚里士多德对语言的定义,在《解释篇》的一个片段当中反复提及,这对中世纪的思想有关键性的影响,乃至于可以说中世纪符号学的发展建立在对其的注疏之上。在波爱修(Boethius)的拉丁语译本当中,这段话被翻译为:“声音中的那些东西也就是灵魂中激情的符号”(sunt ea, quae sunt in voce, earumquae sunt in anima passionum, notae)。根据《论灵魂》中的定义,“灵魂中的激情”看起来指的就是幻想的影像,但假如我们还记得在亚里士多德思想中幻想模棱两可的处境——被悬置在处于感觉和知性之间的无人之地,我们将会毫不惊讶于接下来围绕着“灵魂中的激情”的意义迅速爆发的争论。在波爱修对《解释篇》的注疏中,他讨论了这一争论:“一些人认为这个词指的是感觉,有些人则觉得指的是幻象。”延续着在未来标志着语言经院理论的知识传统,波爱修用了很大的篇幅与这种阐释的捍卫者进行辩论,试图证明亚里士多德用“灵魂的激情”指的既不是感觉也不是幻象,而是知性(theintellections):“名词和动词并不是意指不完美的东西,而是完美的:所以,亚里士多德正确地肯定了与名词和动词有关的一切并不是感觉或影像化,而是知性之人的品质。”

这种对亚里士多德语言理论的解释,在经院符号学中完美的例证,便是大阿尔伯特(AlbertusMagnus)注疏的《解释篇》。根据一种现今已被熟知的心理学的渐次衰退过程,关于符号的理论清晰地描述了:

外在客体通过特定的方式,在灵魂上留下印记并且运作,而且还使灵魂产生一种激情,因为关于意识和知性的灵魂是被动的、接受性的。同时,因为知性通过这种方式经受并且接受了外在之物,灵魂中来自于物的诸形式和诸意图就被称为激情。清晰的语言只有依据已知之物的形式理解和设想外物,并且接收到其激情才能够形成,也就是说语言通过知性才能够存在:知性并不能构成清晰的语言,除非指涉物的表象/种类(species

【译按:在词源上,

species

首先指的是

“

表象

”

,详见阿甘本:《渎神》】

)并且在其自身中产生的源自于物的激情……所以,那些通过知性的意指所组成的语言之中的东西,正是在灵魂中接收的来自于外物的激情的标记;事实上,物在灵魂中产生其表象/种类,而知性得意于表象,形成了语言。因此,灵魂的激情是物的一种表象/种类;而且,由知性所指导的意指性语言一旦形成,它就表达了灵魂之中的激情的标记。所以,对听众而言,同一个词同时成为了符号和物的拟像。因此,说话者嘴上激情的标记,也正是聆听者耳朵中物的符号和拟像。这样一来,语词就是灵魂中激情的标记。

这种使得波爱修将幻象从所指的领域中驱逐出来的知识的印记被阿尔伯特(Albert)强调为对关联的拒绝,目的在于一种语言符号的理论,或者用我们现在的表达,关于“思想中的激情”(“passionsof the mind”)理论。阿尔伯特区分了“激情”的两种意义:

一方面,激情是客体印在或感性或知性的被动能力之上的形式,我们将之称为可见客体给感知带来激情,给可能的智慧(the possible intelletct

【译按:阿威罗伊主义的术语】

)带来知性客体。另一方面,我们说激情是灵魂的运动,通过这种运动,激情运动遍及身体,并且通过精神/气息

【译按:spirit,词源也就是与breathe、air等同意】

和血液的运动彰显其运动,就像有人说易怒的激情,色欲的激情,愉悦、难过、慈爱、恐惧和其他的激情一样;换句话说,在那种意义上,这就是根据心脏的收缩和舒张的运动。然而我们这里不是在后者意义上讨论激情。

根据语言学符号理论的基础,我们能够定位但丁在《炼狱》中的三行韵诗所说的东西。从这个视角来看,他的语词乍一看并没有包含任何新的要素:“我记下来”(I take note)和“我指的是”(I fo signifying)就刚好对应于经院将语言定义为标记和灵魂激情的符号。但是在更为留意地考察过后,这将会呈现为与经院定义激烈的决裂。如我们所见,经院式阐释将灵魂的激情(passioanimae)等同于知性的表象(species intelligibillis),与此同时还肯定了语言学符号的知性起源,尤其是从语言理论的领域当中去除了激情的运动(motuss pirituum),比如愤怒、欲望和欢愉等之后。但但丁不同于此,他反而将鼓动的爱的标记作为诗性表达。他这么做,并不是表达个人直觉或者是一种诗艺(anart of peotry),而是将其自身置于经院符号学之外,重新将语言理论插入到气息-幻象学说之中,而后者是情诗(love lyric)的基本内容。

在这种理论的语境之下,声音一开始是在心脏产生气息流(pneumaticcurrent),而后通过喉咙,激发舌头的运动。在葛兰(Galen)的《希波克拉底和柏拉图的理论》(De Hippocritis et Platonis placitis)之中,葛兰用很大篇幅细察了人类声音的生理学,并且他还告诉我们一场短暂的争辩的很多细节:争辩双方或认为声音气息产生于心脏,或将声音气息的源头归于大脑。假如我们还记得幻象的气息本质(“幻象精神” the “phantastic spirit”)同时是爱欲的起源和客体,其过程被认为是“精神运动”(“spiritualmotino”),那么语言与爱的(鼓)动之间的联系就呈现为一种具有一致性和复合性的学说,它同时是一种生理学、一种“爱的至福”的学说以及一种诗性符号的理论。这就能够解释为什么不仅仅是但丁肯定了诗性语言与爱的(鼓)动之间的关系,这对情诗诗人来说也是稀松平常的,对他们来说,声音更多地是从心脏产生的。我们因此能够轻易地理解为什么卡瓦尔康提(Cavalcanti)的著作中是“精神”(“spirits”)在说话,为什么奇诺(Cino)在一首被看作继承和推进但丁计划的十四行诗中这样描写爱的言语:“在其之中,精神行进着/它在我之中说话,我在节奏中所说的”。

气息学说将精神(spirit)作为灵魂和身体之间的中介,并因此其能够填充进可见世界和不可见世界、肉体和非肉体、表象和本质之间形而上学的断裂,使得“那些两种实体的联合”能够被言说被理解,用威廉(William of St. Thierry)的话来说,那就是“上帝被谜团所包围”。是情诗诗人重新引入了气息学说。考虑到诗性语言是气息活动的产物,他们将诗性语言作为曾属于“精神”的中介位置。通过将诗歌作为鼓动的爱的标记,他们因此能够授予诗歌可以获得的最高地位,将诗(poem)的空间置于圣维克多的修格所说的想象中的雅各的梯子(theimaginary Jacob’s ladder)的地位,也是处于肉体和非肉体、感性能指和理性意指的边界,就好像是幻想(phantasy)对修格的意义一样,诗“给肉体带来精神,并且与理性精神沟通”。

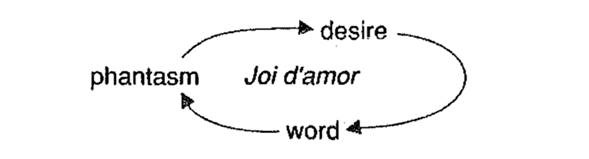

气息循环从心脏的精神中开始升腾,通过相互关联、共同参与到气息循环之中,爱若思和诗歌、欲望和诗性符号因此相互联系和关联。诗性符号直接地既与爱的“精神运动”的标记联结,又能够与其幻象施加到幻想精神中的客体联结。在这个意义上,诗人不再“粗糙地将所指和能指作为两种被抵制意指的障碍所分离和隔绝的规则”,而是忠于源初的将语言作为“意指的声音”的形而上学,这统治了所有关于符号的西方观念。统一幻象(phantasm),语言和欲望的气息联结开启了一个空间,在其中诗性符号作为服务于爱和爱欲满足的独立闭环,而这正是诗歌的基础和意义。这种循环的理想拓扑学可以勉强以下面这个图表呈现:

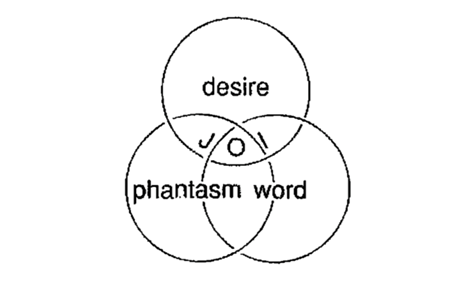

也这可以以博罗梅安结(Borromean knot)的形式呈现,其中通过幻象(phantasm),语言和欲望被结合到了一起:

将幻象和欲求包含在语言之中,是十分重要的条件,只有如此,诗歌才能被作为爱的愉悦(jord’amor)。诗歌只有在其作为爱的至福得到庆祝的空间(stantia),它才能够成为爱的愉悦。但丁以其独特的清晰性,表达了爱欲和诗性语言非凡的相互关涉,他在其《新生》奠基性的片段中,他确定了这种爱的目标和至福将会在“赞美我的小姐的那些语言中”(XVIII 6)找到。假如但丁能够说在诗性世界中,爱圆满了,与此同时,把诗歌作为了爱的(鼓)动的标记,这是因为这种阐释学循环包含了清新体(dolcestil nuova)最为重要的真理,这种真理曾经帮助其区分开了经院符号学,呈现为气息-幻象学的卓绝实现。

在这个意义上,诗性语词呈现为欲望及其不可得客体(中世纪心理学以其敏锐的直觉,将“爱其倒影以至于死去”的少年

【译按:

Narcissus

】

认作为爱欲)的裂缝弥合的处所,而且,凡人的“heroic”疾病

【译按:一种因爱欲而迷狂的疾病,中世纪时是忧郁症的一种】

原本使得爱承担了一种抑郁症的癫狂的忧郁面具(saturnine mask

【译者:忧郁,萨图恩,即指土星,参见潘诺夫斯基《论忧郁》】

)现在也能够庆祝其获得了拯救和荣誉。诗歌的记诵(versuumrecitatio)和歌曲或乐器的甜蜜(cantus seuinstrumentorum suavitas),这些曾经被物理学家建议为狂热之爱(amorhereos)的救济方法,现在成为了一种超越性的精神的“治愈”的指南。在被理解为爱的(鼓)动的意指的诗学实践之中,那喀索斯事实上在循环之中,成功地获得了其自己的影像并且满足了其自恋(folamour),这种循环是幻象产生欲望,欲望被转译为语言,语言又成为了使得占有那些其他方式无法占有或享受之物变成可能的空间(the word defines a sapce wherein the appropriation of what could otherwise not beappropriated or enjoyed is possible)。也正是如同“亲吻时交缠的舌头”的幻象、欲望和语言相互交织的爱的循环之中,爱“永远明晓自己的永无止境”,并且提供了在此世最大可能地接近于伊甸园中无邪的爱的“甜蜜的游戏”。

虽然,Duecento时代

【译者:指的是意大利文艺复兴之前的时代的文化】

情诗传播到欧洲文化的遗产,并不是这样一种爱的观念:即将爱作为爱欲和诗歌之间的联结,作为欲望、幻象和诗歌在诗(poem)的拓扑结构(topos outopos)中的交织(enterbescamen)。但是如果有人想要在列奥·斯皮策(Leo Spitzer)杰出的复兴中搜寻到浪漫诗歌的内在特性(traiteternel)的话,这种联系确确实实会催生出一种范式,这种范式不仅能够解释作为一种“朝向珍贵形式的浪漫主义潮流”(specifically Romance tendency toward precious form)的封闭形式(trobar clus

【译按:一种诗歌流派,仅为精英欣赏,

1200

年前后消失】

),也能够理解在浪漫诗歌当中,对自足的追求和文本的绝对性的类似张力。形式(trobar)是封闭的(clus),因为欲望及其客体的无尽联合在其封闭的气息循环中庆祝。这种关于爱的幻象特征典型的中世纪观念在诗歌实践当中找到了其解决和满足。放眼诗歌发展的进程,彼得拉克和马拉美将其寓意的(emblematic)时间性(temporal)推向了极端,使得浪漫主义诗歌最关键的文本张力的核心将从欲望变成了哀悼(mourning):爱若思(Eros)将会臣服于塔纳托斯(Thanatos)