网易号新人文浪潮计划签约账号【冷炮历史】

原创内容 未经账号授权 禁止随意转载

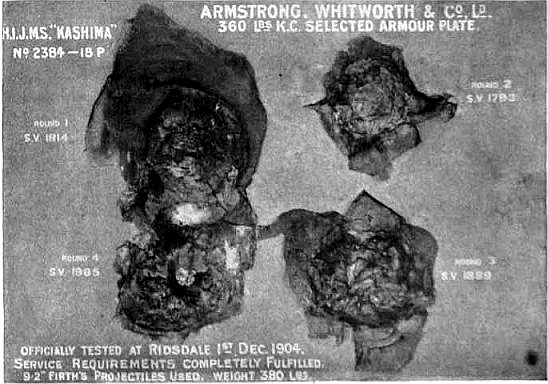

克诺珀斯级战列舰在防护上的一个重大进步,那就是运用了克虏伯硬化装甲。

更早的哈维硬化装甲,已经在抗弹能力上有了巨大提升。但测试表明它还是存在不足,主要问题在于背面的韧性仍然不够。于是德国克虏伯公司在其基础上开发出一套改良的工艺。调整了装甲基材的配方,在低碳钢中加入3.5-4%的镍、1.5-2%的铬以及微量的锰和钼。在这种合金钢基材的基础上,渗碳、淬火等各步骤的工艺也都有改进。

经过种种复杂的工艺,KC装甲的性能又有进一步提升。

按皇家海军1915年炮术手册,对于无被帽穿甲弹,5.75英寸的KC装甲即相当于7.5英寸的哈维装甲,或者12英寸普通钢甲,又或者15英寸锻铁装甲。哈格则指出,厚度不同的KC装甲,因其表面硬化层的厚度比例不同,抗弹效能也有比例性的差异。

英军进行的装甲防护测试

哈维装甲一般相当于2倍厚度的锻铁装甲,对于KC装甲来说不会低于这个值,但具体数值随装甲板厚度的变化而变。4英寸KC装甲的比例是2.25,6英寸是2.67,12英寸则又降到了2.33。

也就是说,6英寸的KC装甲拥有最平衡最理想的性能,而克诺珀斯级就大范围使用了这个厚度的KC装甲。

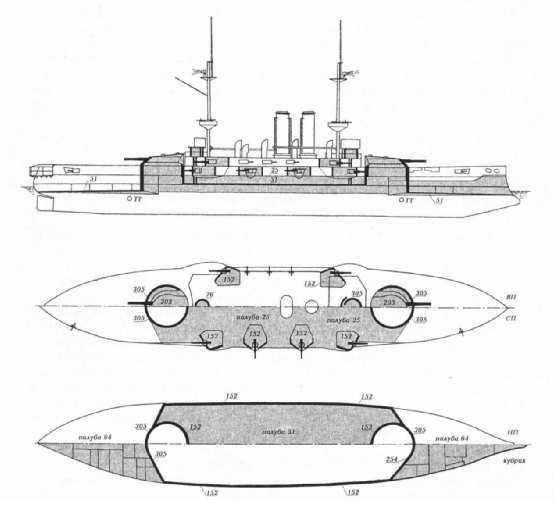

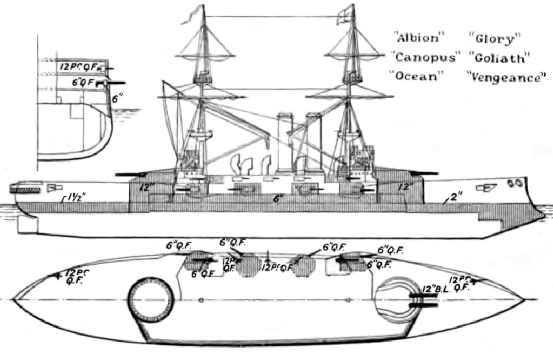

克诺珀斯级的主装甲带厚6英寸,总长度196英尺,占全长的50%左右,高14.5英尺。在正常排水量下,装甲带上边缘与主甲板平齐,高于水线9英尺,下边缘低于水线5.5英尺。与以往的战列舰一样,主装甲带的末端延伸出装甲横舱壁会向舰体内斜向延伸,与炮座相连接,形成封闭的装甲堡。克诺珀斯级上面的装甲横舱壁厚度是渐变的,从炮座位置的12英寸向外削薄到10英寸,再向外削薄到6英寸,与主装甲带连接起来。

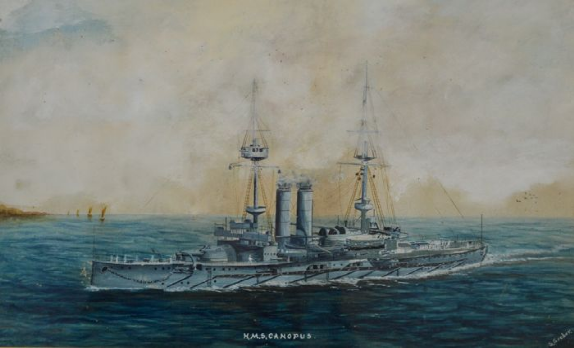

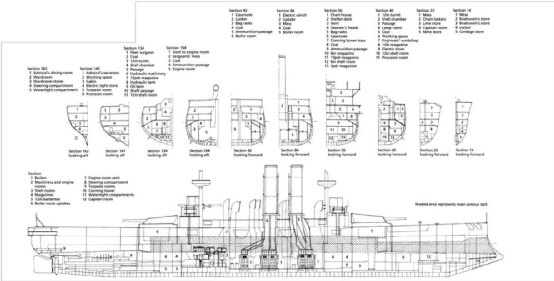

克诺珀斯级的装甲图

在垂直防护上,克诺珀斯级的重大变化是增加了舰艏水线装甲带。

这是一层2英寸厚的装甲(这个厚度当然就是普通的镍钢装甲,太薄的装甲在当时是难以进行渗碳硬化的),高9.5英尺,上边缘高出水线4英尺。从主装甲带的前部末端一直延伸到舰艏,在舰艏位置其高度增加到与主装甲带相同的14.5英尺。这道装甲看似没什么意义,无法防御任何口径稍大的炮弹,但实际上高爆弹及其弹片能对无防护的船壳造成很大的损伤。

在1909-10年间,英国人对爱丁堡号铁甲舰的一系列打靶实验。

其结果表明大装药量的高爆弹能把小块船身结构完全摧毁,造成大面积的开放性破口。尽管舰艏本身不会有太多的进水,但破口本身会带来非常大的阻力,对于明确要求高航速的克诺珀斯级来说当然不是什么好事情。爱丁堡号实验同样证明,这种薄装甲能有效防止这种损害。尽管高爆弹能在其上打出破孔,但它几乎是立刻就爆炸了,大部分能量宣泄在外。装甲板背后几乎没有损伤,弹片也不足以击穿这层薄甲。

在实验中被反复重击的 爱丁堡号铁甲舰

实际上,在1870年的无畏号后,所有英国战列舰都不再拥有艏艉装甲带。

直到克诺珀斯级出现,这种设计最初也是怀特在君权级上面提出的。不过当时被海军部委员会拒绝了,他们认为最好把这部分吨位节约下来给水线装甲带。对于战列舰来说无论是限制进水还是维持航速的能力其实都非常重要,因此这种设计在克诺珀斯级之后也就一直保留下来。直到皇家海军的末代战列舰前卫号上面,我们仍能看见类似的设计。克诺珀斯级所有的侧舷装甲铺设在由两层0.5英寸钢板建造而成的舰体外板之上的。

相比之前的战列舰,克诺珀斯级在水平装甲上也做出了较大的调整。

当时有情报称,法国人将在他们的新战列舰上安装榴弹炮。大落角的炮弹对于水平方向无疑是个威胁,尽管之前战列舰的水平装甲也都很厚重,但位置太低。能把炮弹阻拦在离核心舱尽可能远的位置无疑是件好事。因此,克诺珀斯级在主甲板位置又铺设了一层1英寸厚的装甲甲板,把整个装甲堡的顶部封闭起来。这层装甲足以引爆任何高爆弹。尽管法国人最终并未在战列舰上安装榴弹炮,但这并不意味着战舰不会遭受榴弹炮打击。日俄战争中,日军就用重型榴弹炮对旅顺港内的俄国战列舰造成了极大杀伤,而俄国战列舰恰恰都缺少这一层“防榴弹炮装甲甲板”。

这张克诺珀斯级的设计图 能看到装甲布局

作为代价,克诺珀斯级的防护甲板被削薄了。

在装甲堡内部,防护甲板的水平段和倾斜段都是2英寸厚度,水平段高于水线约2英尺。倾斜段则向斜下方延伸与装甲带下缘连接起来,而装甲堡以外的艏艉防护甲板则厚2-2.5英寸。

克诺珀斯级的炮塔正面和侧面装甲厚8英寸,顶盖厚2英寸。炮座在位于装甲堡外的部分厚12英寸,在装甲堡内的部分削薄到6英寸。前部司令塔有12英寸装甲,后部是3英寸。其副炮的装甲炮廓原设计是5英寸正面装甲,但得益于怀特卓有成效的减重工作,最终加厚到6英寸,这个厚度的KC装甲比较容易加工。

克诺珀斯的舯部横剖 可以看到其侧舷装甲及水平装甲布局

这种6英寸的主装甲带,无疑成为了争议之源。

尽管海军部委员会全员都认可这样的设计,但民间、媒体和议会中还是出现了种种批评意见。《泰晤士报》直言克诺珀斯级不过是“二等战列舰”。怀特从两个方面反击了这些批评意见。

怀特首先指出:

大东沟海战的经验表明,装甲的实际防御能力远远高于火炮的标称打击能力。日本战舰上安装的12.6英寸火炮在攻击中国战列舰的装甲堡时,只打进去了3-4英寸。据估计,日本人的这些重炮的标称穿甲能力是在2500码距离击穿23英寸铁甲。中国战列舰上8-14英寸的钢面铁甲,在当时绝非质量一流,却没有一处被击穿或遭受严重损伤。拥有6英寸KC装甲的克诺珀斯级在面对这种重炮的打击时表现只会更好。

19-20世纪之交的战舰设计 无不需要参考大东沟海战

怀特接着表示,

一等战列舰的防护能力下限,应该是在近战距离完全抵御6英寸穿甲弹,任何情况下均不会被击穿。这样的防护也相当于在中近距离抵挡9.2/9.4英寸的“通常弹”。即便重型穿甲弹能在1500-3000码距离击穿克诺珀斯级的6英寸装甲。但这种炮弹一方面由于射速和火炮数量问题,实际取得的命中会很少。另一方面装药量并不高,造成的破坏有限。真正的威胁来自于6英寸炮弹和9.2/9.4英寸通常弹。前者射速快、火炮数量多,能取得的命中数量极大。后者在数量、穿甲能力、爆炸威力之间取得良好的平衡。当然,克诺珀斯级能完美抵御它们。

需要注意的是,D. K. Brown指出,由于当时英国的KC装甲产能有限,克诺珀斯级计划中的KC装甲很多都由哈维装甲替代。

这无疑会让其防护性能打个折扣。

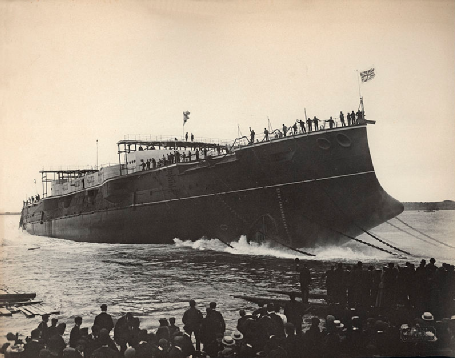

1899年下水的船体

克诺珀斯级拥有2台三缸三胀式蒸汽机,各驱动一部螺旋桨,20台贝尔维尔水管锅炉为其提供蒸汽。锅炉布置在三个锅炉舱中,一共五排,每排4台。前锅炉舱和中锅炉舱各有8台锅炉,后锅炉舱4台,这里能看出之前三烟囱设计的残留。

在原本的设计中,三个锅炉舱本应是各配备一座烟囱的。

修改之后的设计让后锅炉舱的烟道向前弯曲,从两侧接入后烟囱。也正因此克诺珀斯级的后烟囱呈现椭圆形,比前烟囱更宽,只有从前后方向或者俯视才能观察到。

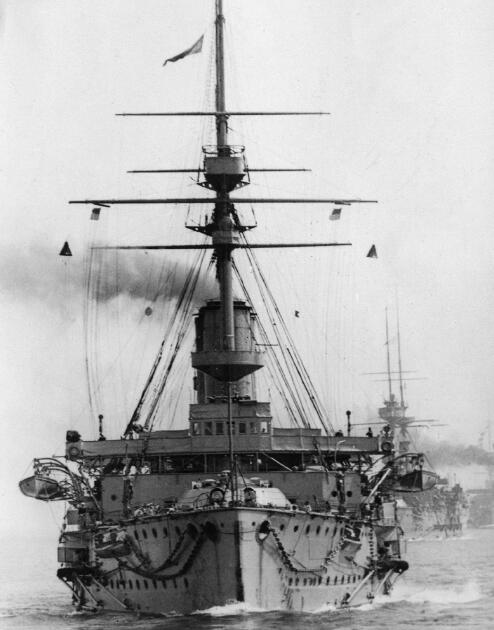

1907年的歌利亚号,可以看出后烟囱明显比前烟囱宽一些

贝尔维尔水管锅炉的工作压力达到300psi,这是一个极为显著的进步。之前的威严级使用火管锅炉,能提供的压力仅155psi,其动力系统全重1356吨,设计输出功率为自然通风10000马力,强压通风12000马力。克诺珀斯级在自然通风下就有13500马力的设计功率,动力系统全重1290吨。其蒸汽机的基本架构与之前的战列舰相同,但更轻一些。由于设计的优化,效率也更高。其双螺旋桨向内旋转,提供了更强的推动力和稍高的转速。但降低了经济性,还使低速和倒车时的操纵性变差,并不算一个很受欢迎的设计。

它还是被之后的战列舰继承下来,直到1906年服役的无畏号再次恢复了外旋设计。

克诺珀斯的剖面结构图 可以看到其锅炉排布与烟道的具体走向

克诺珀斯级的设计最高航速为18.25节,正常载煤量900吨。最大载煤量1800吨,设计燃煤消耗率为全速下每天336吨,8节航速下每天52吨,对应的续航力则是2346海里/18.25节,2590海里/16.5节,5320海里/10节,6646海里/8节。

她们在1899年的一些试航记录如下:

第一次:102转/分,10677马力,17.03节

第二次:101.4转/分,10638马力,17.67节

第三次:104.6转/分,10887马力,17.16节

第四次:102.1转/分,10939马力,17.42节

第一次:109.8转/分,13878马力,18.14节

第二次:109.7转/分,14390马力,18.45节

第三次:109.3转/分,13980马力,18.68节

第四次:106.4转/分,13423马力,17.65节

第一次:108.6转/分,14266马力,17.233节

第二次:110.6转/分,14420马力,19.266节

第三次:106.7转/分,13980马力,16.896节

第四次:107.4转/分,13696马力,19.291节

第一次:113.7转/分,13994马力,18.81节

第二次:113转/分,13819马力,17.43节

第三次:114.2转/分,14332马力,19.18节

第四次:113.1转/分,13868马力,17.37节

第五次:112.4转/分,13429马力,18.61节

克诺珀斯号(全功率):108.5转/分,13763马力,18.5节

阿尔比昂号:108转/分,13885马力,17.8节

报复号:110.65转/分,13853马力,18.5节